第239段「存在しない対立軸をわざわざ作らない」

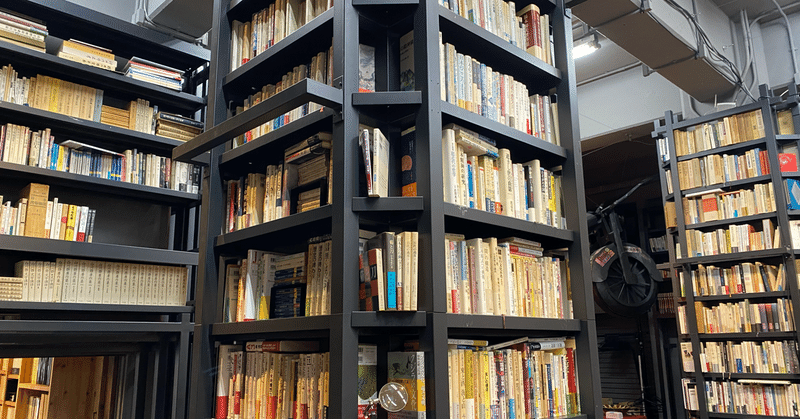

拙著『読書をプロデュース』より「若者の本離れ」記事が東洋経済オンラインに掲載された。

感想を見ると僕が「若者」をディスってるように感じられてしまう人もいてそれは残念。

「むしろその気持ちはわかる、だからオッサンもどうにかしなきゃ」ってこの本書いたんだけどな。

以前もYOUTUBERのこと書いた時、テレビマンがネットを批判してると曲解されたことがある。

オッサン⇄若者、政府⇄庶民、日本⇄他国とか、つまり何でも対立軸で捉えると一方側の意見は他方側には批判に読めちゃうんだろうな。

むしろ自分は共存や共創ってのがどうできるか?ってことしか興味が無いのに。

この『読書をプロデュース』で、例えば、「速読しなくていい」と書いています。

で、自分は「速読しなくていい」と心から思ってます(というか、自分は速読できないし)。

だからといって、速読してる人を否定してるわけでは全く持ってないのです、当たり前だけど。

つまりどっちでもいい、どんなふうに生きたっていい、読書しようがしまいがあなたの自由、って感覚を理解するってことが、読書体験で一番培われる感覚なんだと思うのです。その上で、僕は読書が楽しいですよ!僕はね、あくまで僕はね、って言ってるだけなのです。

存在しない対立軸をわざわざ作らない。

これって、これからの時代にとても大切な感覚なんだと(しつこいようだけど僕は)思ってます、ってことです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?