WEBビジネスにおけるのPMとは!?現場における課題

webビジネスにおいて最も難関といえるのがスケジュール管理ではないでしょうか?

クライアントも開発側も大勢の人数が関わり多くのステークホルダーが存在し、「情報共有の問題」や「責任の所存」「思いもよらないトラブル」があったり、スムーズに進めることが難しくなってきます。

また、スケジュールの遅れは、「利益」や「機械の損失」や「信頼関係」を失う事にもつながります。

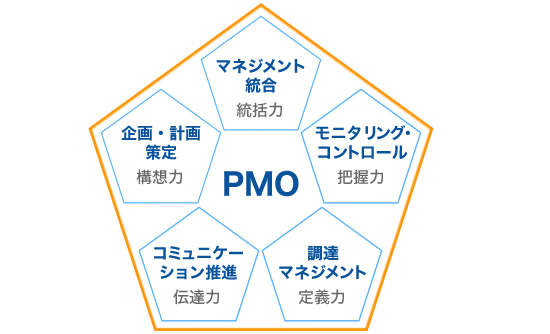

そこで、プロジェクトをマネジメントするとはどのような事なのか見ていきます。

プロジェクトマネジメントにおける10観点

PMIが策定した「PMBOK」という考え方は現在、プロジェクトマネジメントの体系として広く支持されており、1つのプロジェクト内で10観点に分けチェックするというやり方を推奨しています。

まず何をするかをわからない場合、こちらを抑えておくだけでも、効率的にプロジェクトをまわすことができると思います!

1,総合マネジメント

プロジェクトの定義を決め各種のタスクを含め、全体の調整を行う

2,スコープ・マネジメント

作業の範囲、ターゲットを明確にし、やり残し、余剰を防ぐ

3,スケジュール・マネジメント

スケジュール通り完了するように管理する

4,コスト・マネジメント

予算内で完結するように、計画、見積もりを含めたコストを管理する

5,品質・マネジメント

品質をクリアにするために計画、管理、調整を行う

6,資源・マネジメント

ドキュメントやアウトプットを特定し管理していく

7,コミュニケーション・マネジメント

適宜、適切に会議体等を行い認識を合わせながら管理していく

8,リスク・マネジメント

リスクの分析や監視を行い、リスクを予測し行動し、発生した場合適切に対応策を講じる

9,調達・マネジメント

外部からリソースやドキュメントを調達し管理していく

10,ステークホルダー・マネジメント

影響を与える人を特定し、その影響力を鑑みて、適切に処理していく

プロジェクトマネジメントの仕事内容は、期間内に間に合わせることも大事ですが、それと同等に最適なコストで、最適な品質を出すこと、いわゆるQCDのバランスも重要になってきます。

その為に各メンバがより良いパフォーマンスを出し、相乗効果によって成果物のレベルが向上していく、それをうまくコントロールするのが、プロジェクトマネジメントの最大のタスクだと言えます。

そこで私が実際に経験した現場で起きている課題感を紹介します。

【実録】プロジェクトにおける課題

タスク過多によりタスクの抜け、品質の低下

エンジニアもデザイナーもディレクターも営業も、日々のタスクが多くプロジェクトの進捗が悪く、それだけならまだしも、個人間のタスクが見えない、かつタスクの洗い出しができていなきた為、タスクの抜け漏れ等が発生し、時間だけが過ぎ去っていました。

・タスクの洗い出しができていない

・タスクの共有、可視化ができていない

・タスクやリスクのコントロールができていない

・タスクの優先順位がつけれていない

等々

気づくとスケジュールがビハインドしていて、メンバ間でタスクのボリュームに差異がある

立ち上げ当初しっかりWBS等により計画を立てていましたが、気づくと予定がビハインド。。。残業しても終わらなく、結局、スケジュールを伸ばしたことってあるかと思います。

また、エンジニアやディレクターは忙しく働いているのも関わらず、デザイナーは暇を持て余しており、

デザインが上がってこないと、開発に着手できないのだが。。。

これにより、社内には不公正感が生まれ、人間関係までギスギスになってしまってました。

・現実的なスケジュールを引くことができていない

・スケジュールをタスクベースに落とし込むことができていない

・チーム内のマインドが低い

・成果物をしっかり可視化できていない

等々

クライアントの言っていることがコロコロ変わる

クライアントに初稿のデザイン、仕様を確認してもらったところ、最初のヒアリングの時とは全く違う意見が出てきました。そのため、後日、修正した案を持って行ったところ、「やはり前回のことは忘れてください。当初の内容でいきます」と言われる始末。

どのようにすればこのようなことが起きなかったのでしょうか。

・クライアントとスケジュール感の認識があっていない

・スコープの認識合わせがしっかりできていない

・コスト感の認識があっていない

・ステークホルダーと適正にコミュニケーションがとれていない

等々

クライアントの担当者が変わったり、協力会社が約束を守らない

クライアントの打ち合わせ後、提案書や見積もりを出したがレスポンスがない。その為、確認の電話を入れたが、「どこかで止まっているんだと思うのですが・・・」とあいまいな回答が返ってきました。

また、外部の協力会社ろ連携して進めていたが、スケジュールになってもモノがあがってこず。遅れて上がってきたが、仕様の抜け漏れや品質がボロボロとなっており、今後の進め方に不安になってきたケースになります。

・クライアントとの間で役割の整理ができていない

・クライアントの現場間ではプロジェクトを進める意識がない

・協力会社とスケジュール等の全体像の認識がとれていない

・協力会社も含めのタスク管理が行えていない

等々

プロジェクトを円滑に進めるための3要素

社内では複数のプロジェクトが並行して進んでいるのは当たり前です。案件ごとに、関わるメンバも変わってきます。

その為、「スケジュール」や「スコープ」、「タスク」をしっかり管理して進めていくことが大切です。

プロジェクトによっては管理のやり方は一概には言えないので、メンバの特徴やプロジェクトの特徴をしっかり認識し、適切なツール、プロセス、管理体制を築くようにしていきます。

スケジュール

プロジェクトのゴールにおいて、どのような作業があるか。いつまでに実施する必要があるか、途中で起きるかもしれないリスク等も考えながらスケジュールを立てていきます。

ポイントはQCDのバランスを考えながら立てていくことが大切です。

スコープ

スコープとは作るもの・こと・目指す姿を指します。

そのプロジェクトではなにを作り、何を達成するのか、しっかりクライアントも巻き込み認識を合わせることが重要です。

ゴールとなる、システム、WEBサイト、サービス等定義を行い、作業範囲や責任の領域を合意していきます。

タスク

プロジェクト内にどのようなタスクがあり、そのタスクに抜け漏れがないのか、しっかり洗い出し管理していきます。

タスク管理には、チームメンバーなど自分以外の人のタスクを管理する場合と自分自身のタスクを管理する場合がありますが、どちらにもあてはまる基本事項である「タスクを分解する」「タスクの優先度を決める」「タスクの量を決める」という3点をコントロールすることが重要です。

まとめ

スケジュール、スコープ、タスクは、常にプロジェクトの中で可視化し全員が同じ認識のもと動くことが重要となってきます。

また自社内のみならず、クライアントや協力会社含めて、1つのチームとして考えられるのが理想です。

クライアントや協力会社には情報を断片的に伝えてしまいがちですが、1つのチームと考え、しっかり全体像を伝える心掛けが大切だと私は考えます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?