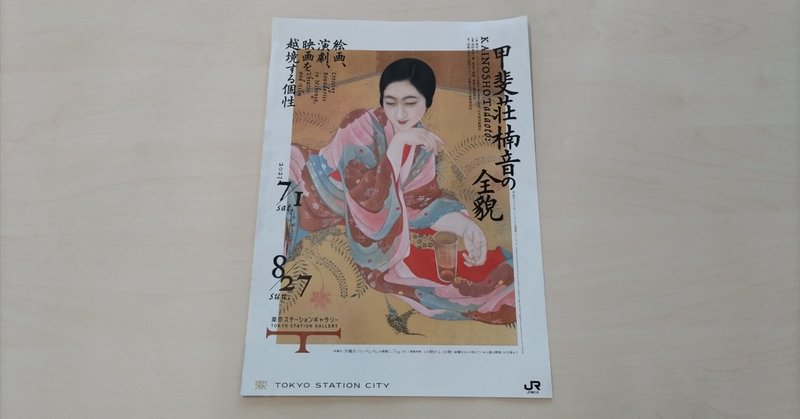

【美術館】甲斐荘楠音の全貌

2023年7月8日(土)、東京駅の東京ステーションギャラリーに、展覧会『甲斐荘楠音の全貌』を観に行きました。会期は、7月1日(土)〜8月27日(日)です。イヤホンガイドはありませんでした。

■観に行ったきっかけ

私は最近「京都画壇」に関心を持っています。「京都画壇」とは、江戸時代末期から明治期にかけて京都で活躍した画家たちの総称です。

「画壇」とは、画家たちによって構成されている社会的範囲。画家仲間の社会、世界。

今回、鑑賞した甲斐荘楠音(かいのしょうただおと、1894~1978)は、「京都画壇の異才」との評価を受けているようです。どういった点が異才なのか、ここは評価した人の文献などをもう少し調べなければなりません。

しかし、今回の展示の副題に「絵画、演劇、映画を越境する個性」とあるように、1940年代初頭に画業を中断して映画業界に転身したことや、女形としての演技など、分野を超えて活動したことも一つあるのかな、と(個人的には)思いました。

また、インターネットを調べると、土田麦僊から「穢い絵」と評され、出品を拒否されたこともあるようです。(「穢い絵事件」、1926年(大正15年)国画創作協会第5回展)。

私は土田麦僊の絵に関心があり、この「穢い絵事件」もあったことから、半ば不純な動機(!)も相交じって、今回の展示を鑑賞することになりました。

結論からいうと鑑賞出来て大変良かったです。

異性装の展示などもあり、好みは分かれるのかもしれませんが、題に「全貌」とあるように、甲斐荘楠音がどんな人であったのか、全体像を明らかにしようとしている展示でした。

後述しますが、最後の2枚の展示(『畜生塚』と『虹のかけ橋(七妍)』)は、足を止めてじっと眺めるような形になりました。

■展示について

展示構成は以下のとおりでした。

「序章:描く人」、「第1章:こだわる人」、「第2章:演じる人」、「第3章:越境する人」、「終章:数奇な人」。

以下、少しだけ各章のメモと感想を残したいと思います。

◇序章:描く人

甲斐荘楠音の「画業」を振り返る展示でした。恩人として名前が挙げられていた「村上華岳」については、もう少し調べてみたいと思いました。

◇第1章:こだわる人

こだわりをもって創作した過程に焦点が当てられていました。スケッチや絵を描く上で素材となったであろう写真などが展示されていました。

ここで私が注目したのは、甲斐荘楠音が、おそらく雑誌などから切り抜いて作成していた「スクラップブック」です。仏像からスポーツ選手、踊りを踊る人の写真などなど色々あります。

(たしか)展示のパネルにも書いてあったのですが、こうしたスクラップは、「個人の趣味」なども分かり、素材の面白さとともに、後世に残るある種怖さも感じました。(上手い表現が見つからず、すみません。)

◇第2章:演じる人

歌舞伎や文楽などのスケッチや絵とともに、遊女や女形に扮装した甲斐荘楠音の写真も展示されていました。

◇第3章:越境する人

映画業界に転身した後の展示でした。「おもに衣裳考証家として現場を支えた」と図録にあるように、多くの衣裳が展示されていました。

「旗本退屈男」シリーズの映画衣裳を手がけたり、溝口健二監督の作品に携わったようです。衣裳を手掛けた(溝口健二監督の)『雨月物語』がアカデミー賞衣裳デザイン賞(白黒部門)にノミネートされたともあります。

私はあまり時代劇映画は観たことがないのですが、動画も上映されていました。衣裳もあるのですが、私は動画を見ながら、役者の人たちの「型」の美しさを感じました。歌舞伎などの延長線上にあるのでしょうか。甲斐荘の関心が広がっていく過程が、なんとなく分かりました。

私も、今度、時間をとって時代劇映画を観てみようと思います。

◇終章:数奇な人

最後は、ふたつの大作『畜生塚』と『虹のかけ橋(七妍)』が展示されていました。私は、この二点を観ることが出来ただけでも良かったと思います。

作品の題材などについては伏せます。以下の点が共通しているようです。

・生涯をかけても完成に至らなかった

・共に1915(大正4)年(甲斐荘が20代の初め頃)から制作が始められた

図録によると、「若き日の甲斐荘の憧憬や欲望、胸懐が少なからず反映されている」とあります。

60年の間に断続的に筆が加えられており、一つのことを追及し続けることの大変さ、素晴らしさを感じたように思いました。

■最後に

(本当に)展示の最後に、『畜生塚』と『虹のかけ橋(七妍)』の前で、甲斐荘がポーズをとる写真が何枚かあります。若い頃の写真のようです。ポーズをとっていることから作られた写真のように思う一方、作品の前であることもあり甲斐荘の人柄がよくあらわれた写真でもあるように思いました。

私自身も、「自分」とは何か考えさせられた時間だったように思います。鑑賞出来て良かったです。

本日は以上です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?