DD炊飯器動画メイキング的な

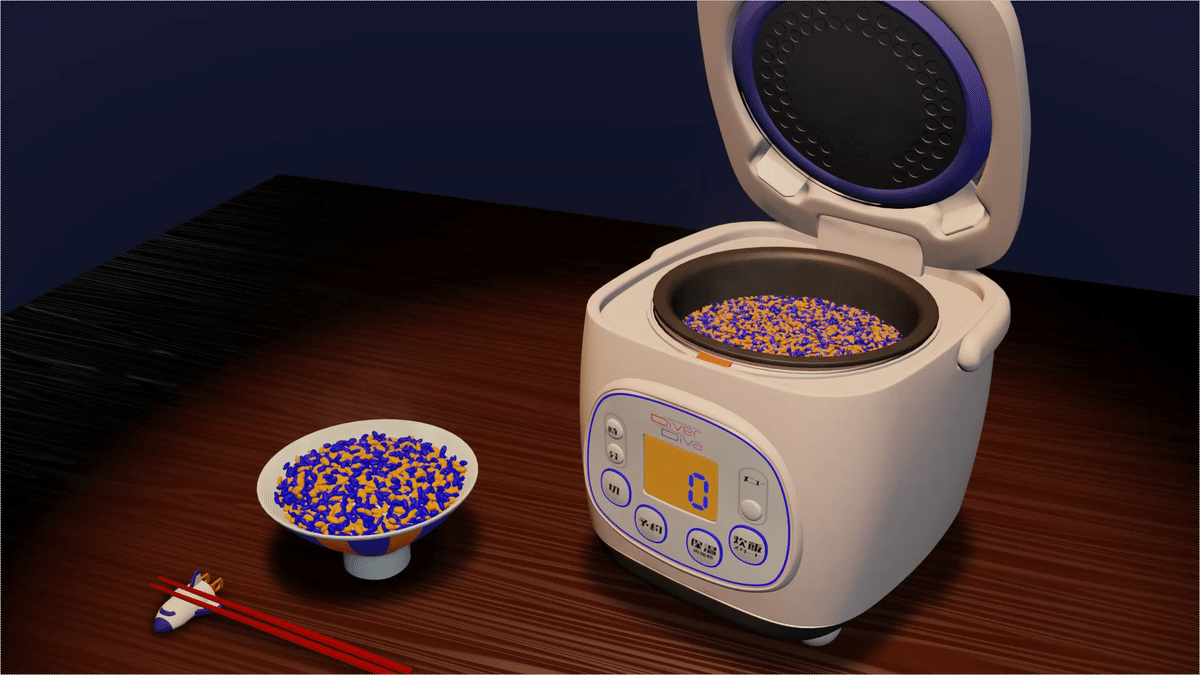

↓これのよもやま話

〇きっかけ

ユニット甲子園見る→Shadow Effect聞く→そういえば引っ越すときShadow Effectずっと聞きながら炊飯器磨いてたなあ→そういえばEternal Lightもずっと聞いてたなあ→Eternal Light衣装、炊飯器にめっちゃ似てね?→作るか

で、炊飯器作って終わらせるはずだったんですが、

以前Eternallightの背景を雑に作って放置してたのを思い出してなんやかんやで動画になってました。

〇ぼんやりとした目標

blenderでモデリング→リギング→アニメーションまで一通りやって動画にする。

blenderでアニメーションを作りたかったのでそれの練習として一通りの工程なぞろうと思って作業しました。

〇モデルとかリグとか

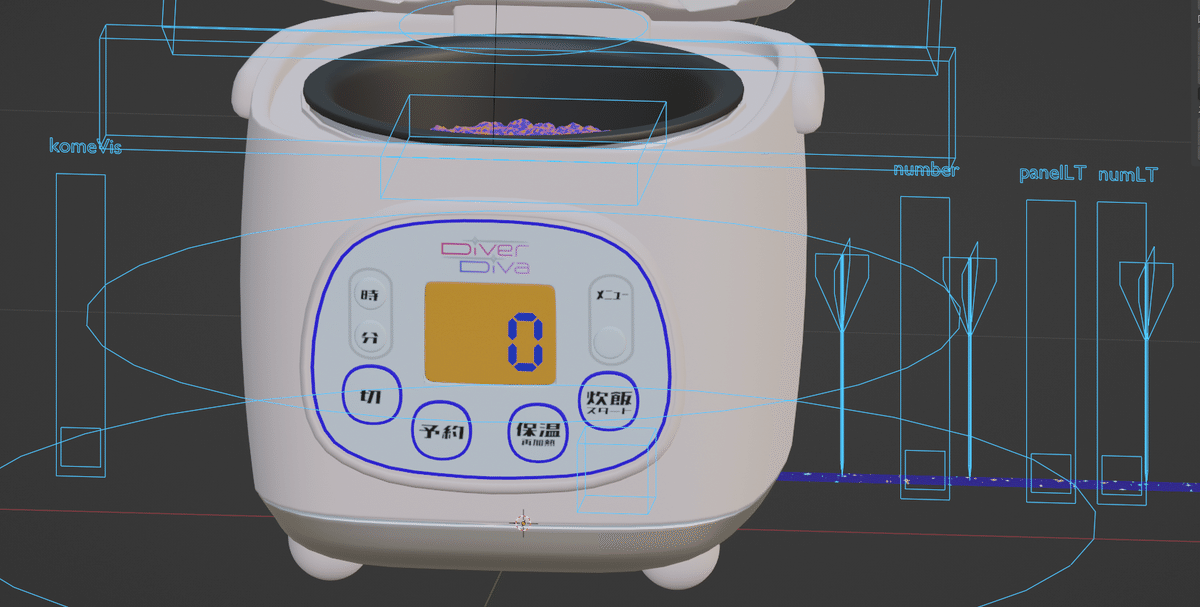

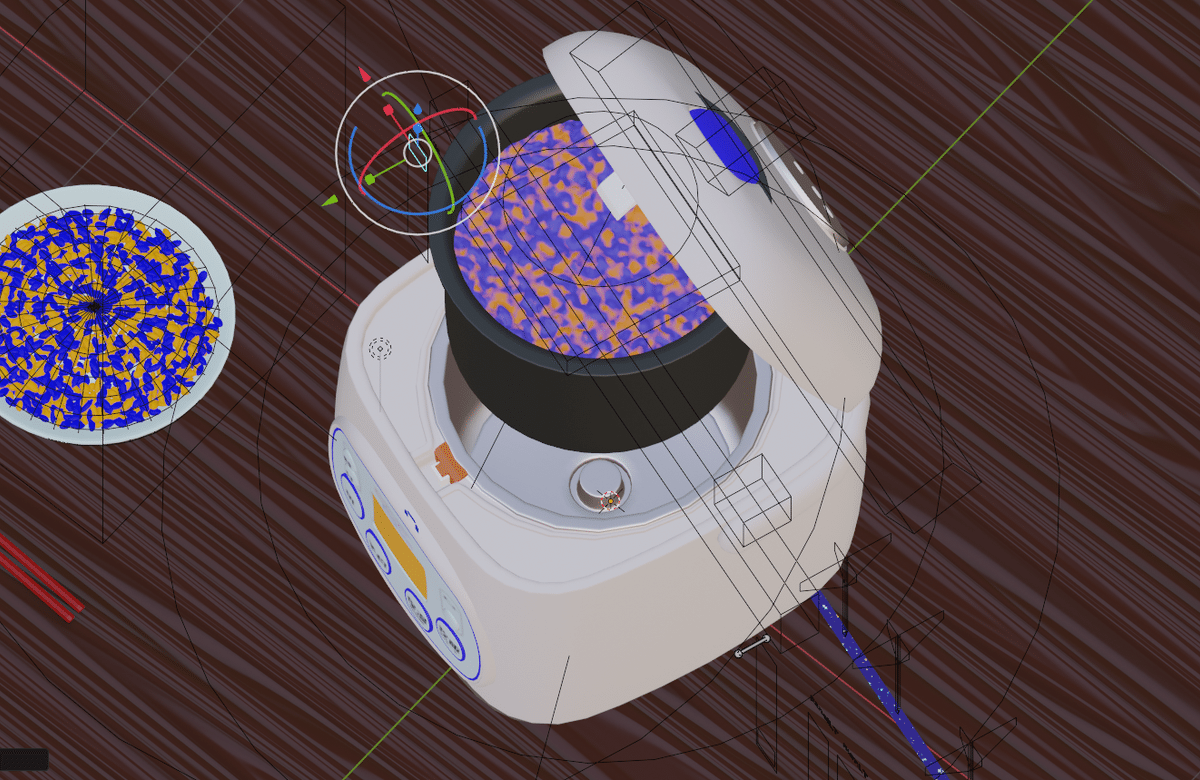

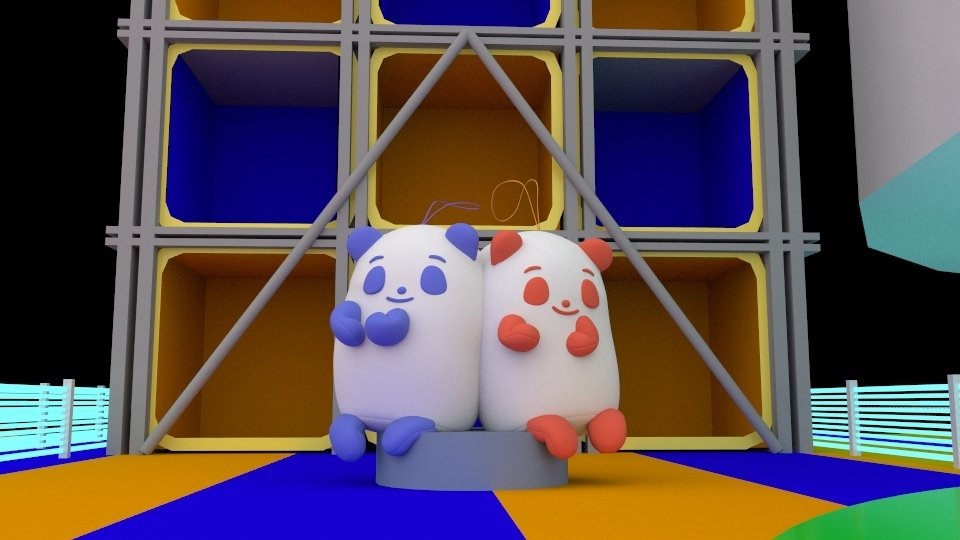

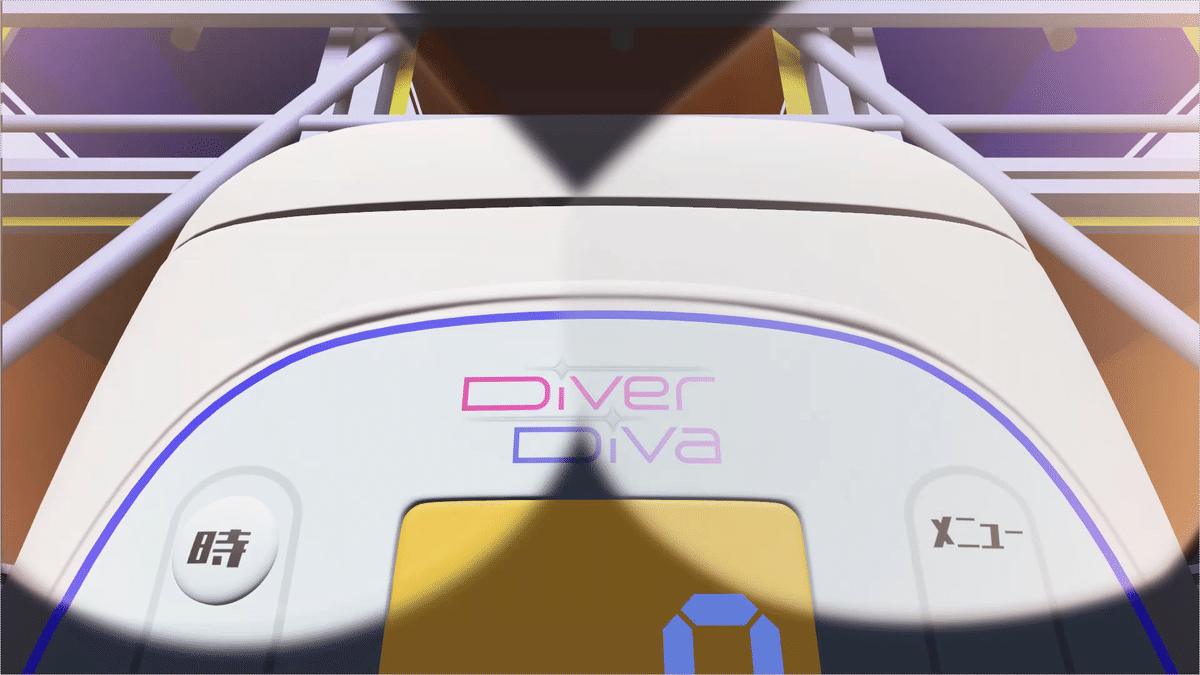

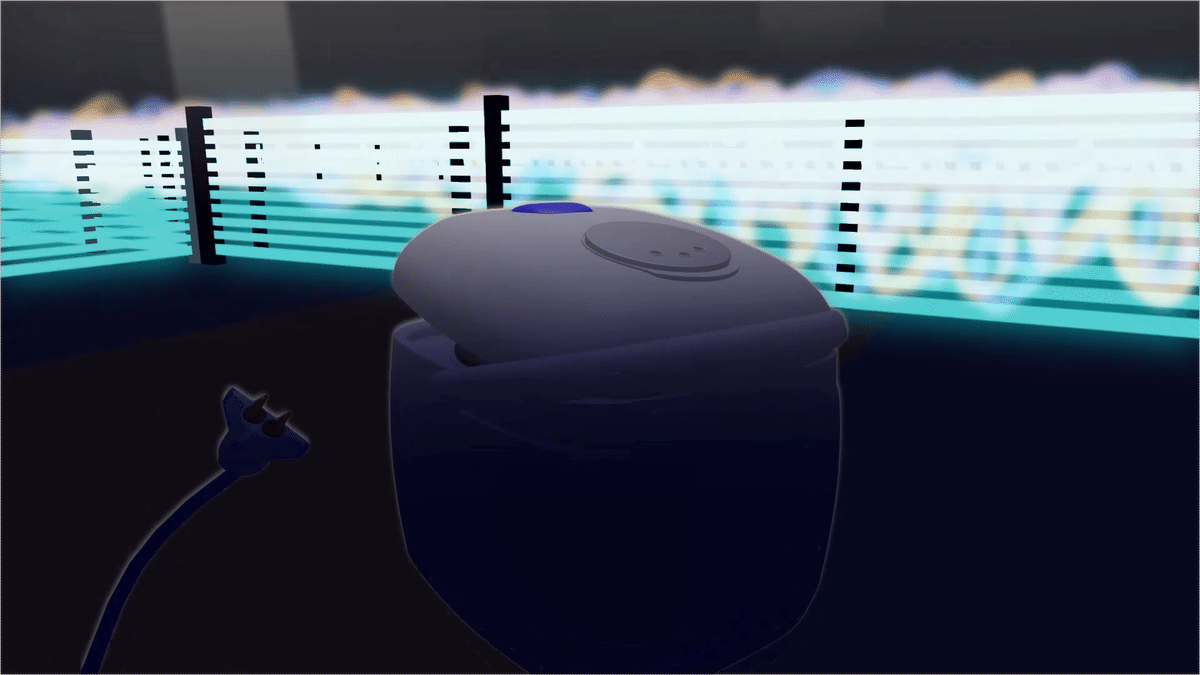

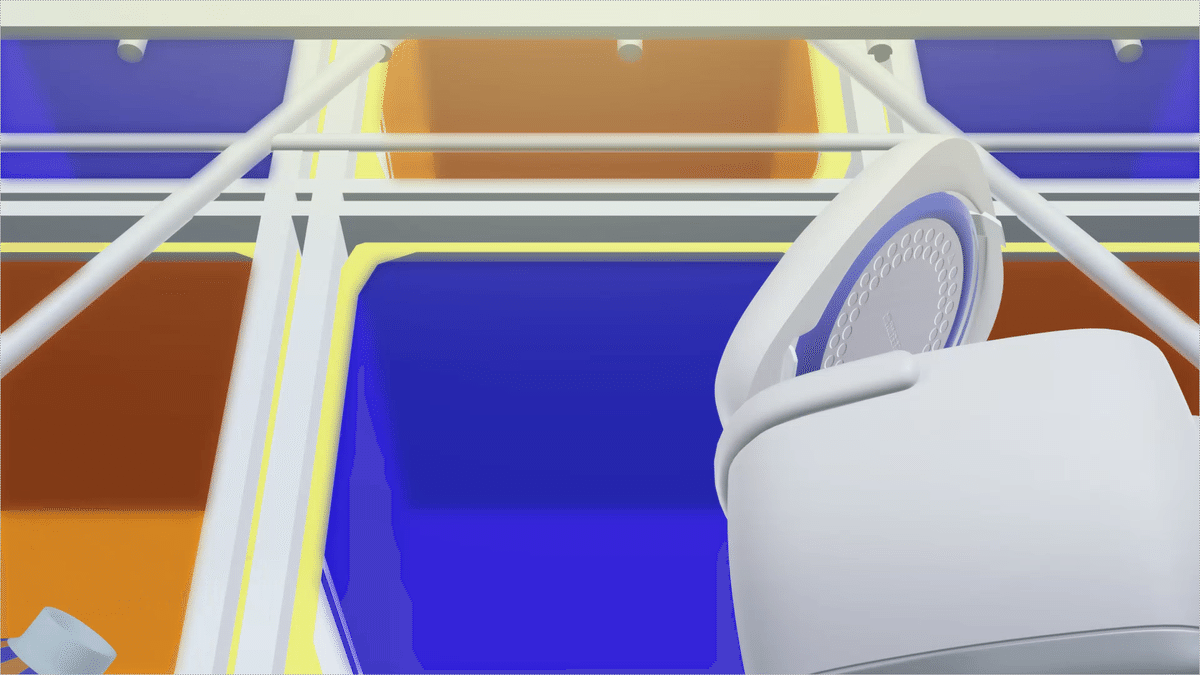

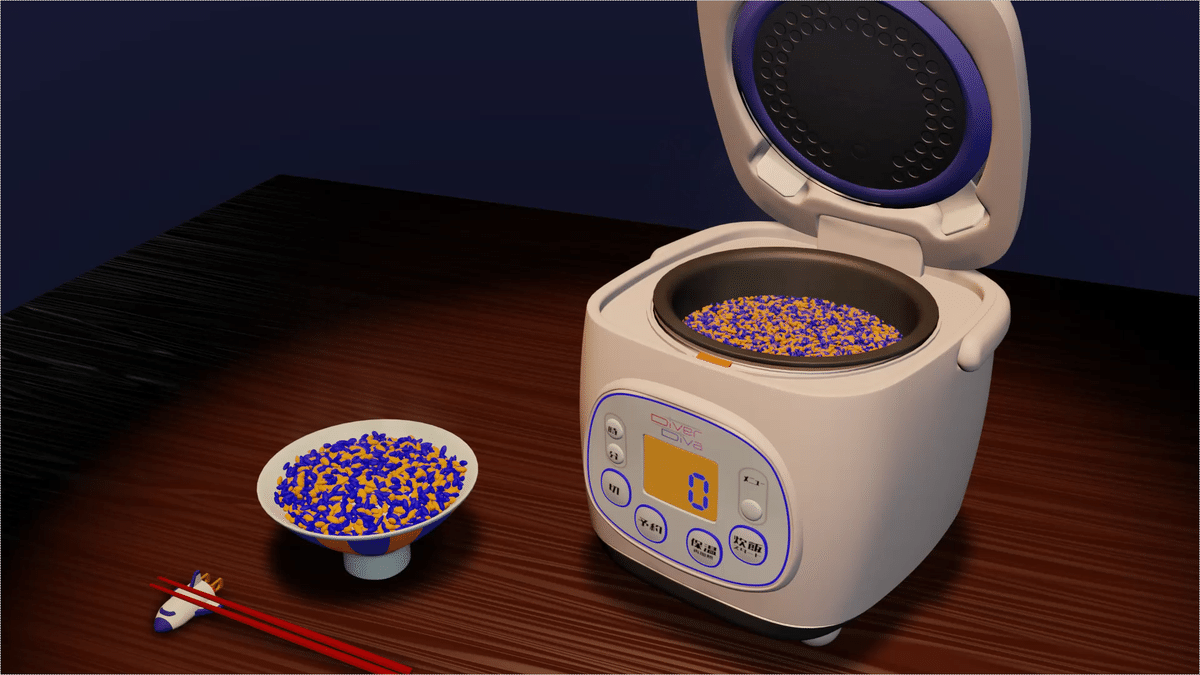

最終カットですが。炊飯器全体が見やすいのでここで。

DD炊飯器というネタだけであればこのカットだけで十分なんですが、動画にしたせいで二か月くらいかかりました。余計なことしました。

炊飯器は実際に自宅にあるものを参考にしました。

コメの色はせっかくなのでメンバーカラーにしたら大変まずそうだったので採用。

普通に炊いても2色には別れないので別々に炊いてから混ぜてるんでしょうねしらんけど。

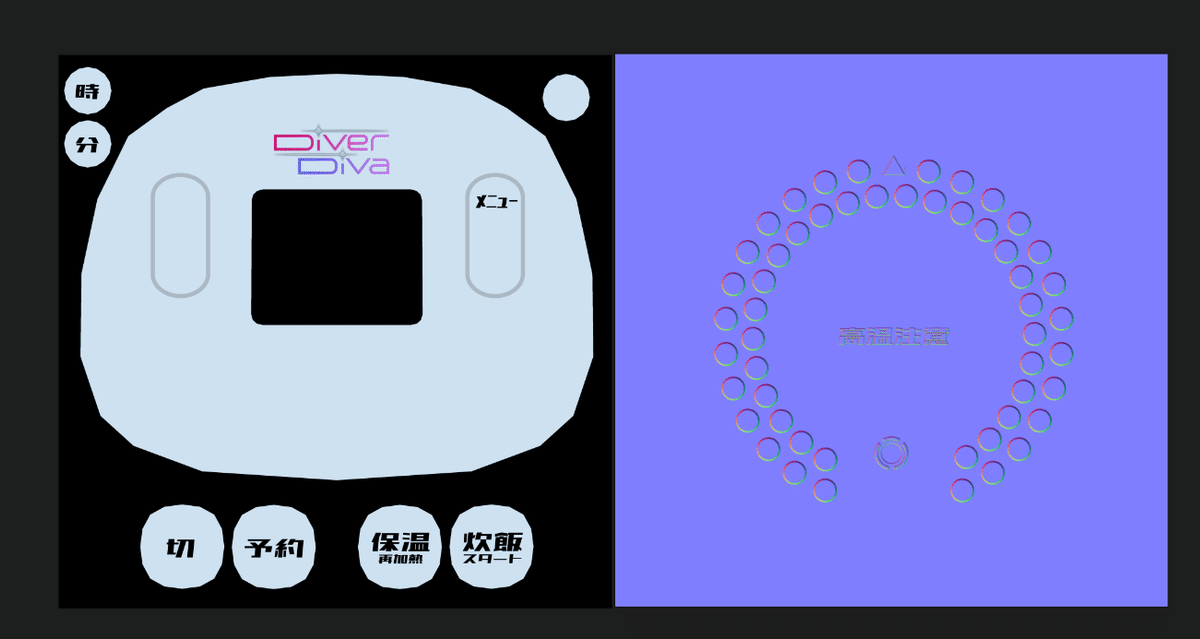

内ブタの銀色部分の丸いポツポツはノーマルで表現↓

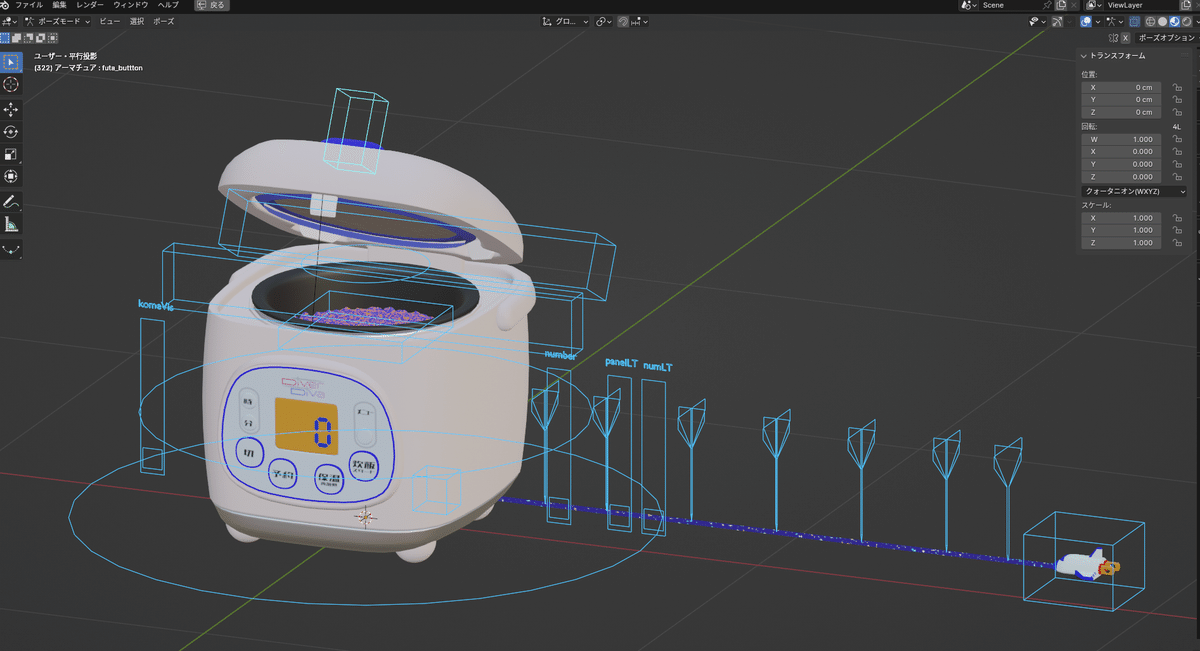

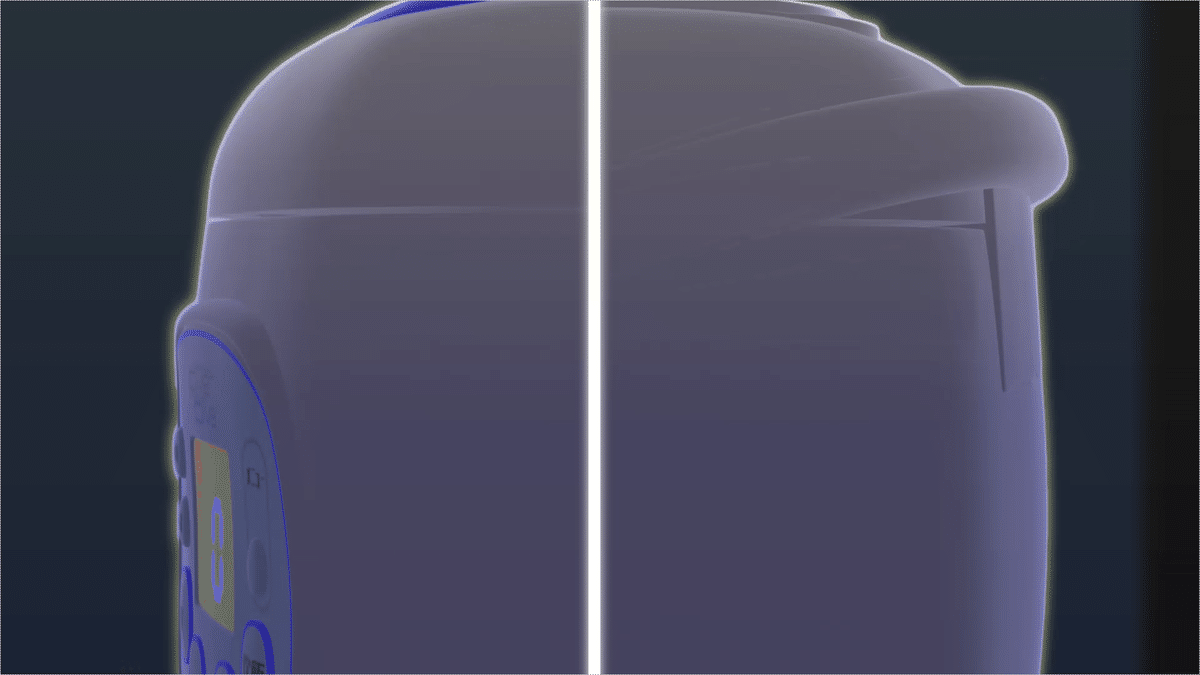

リグ周りはこんな感じになりました↓

blenderはアーマチュアとオブジェクトの相性がよろしくないらしく、mayaのようにカーブシェイプでコントローラーを作ることができなかったので最初戸惑いました。

オブジェクトで作ったコントローラーだとボーンで変形させた際にオブジェクト製コントローラーが動きについてこないようなので、最終的に全てボーンでコントローラーも付けました。

(なんかついてこさせる方法あるんですかね?バインドしちゃうとか?)

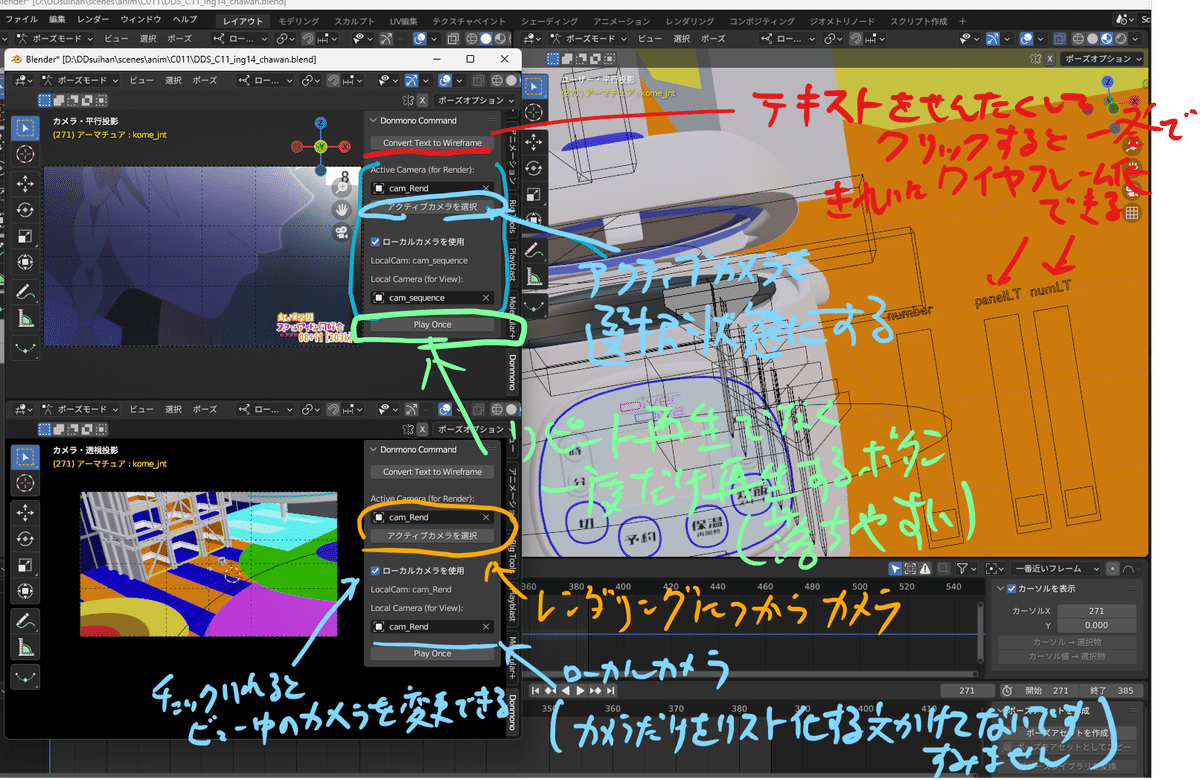

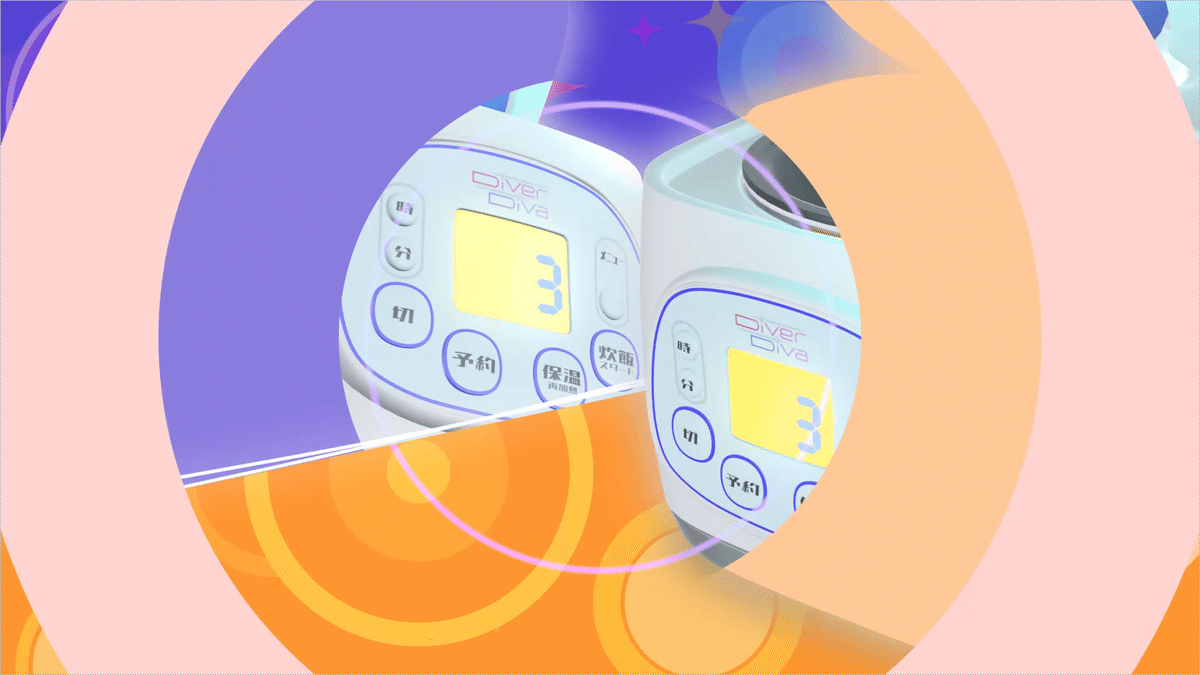

文字盤の数字はマテリアルノードを繋いで表示させてます。数字調整用のコントローラーも作りました。↓

スライダー左から

KomeVis:釜の中のごはんの表示非表示

number:パネルの中の数字0~9まで変更

panelLT:パネルの発光量

numLT:文字の発光量

になってます。

blenderのドライバーはmayaのドリブンキーと比べて若干取り回しがややこしいなと思いました。ドリブンキーの方が直感的です。

余談ですが、全体的にblenderはどうもアニメーションとリグ周りの整備がまだ弱い印象を受けました。

多分その辺みんなあんま興味ないか他のソフトでやっちゃうから技術が深まってないんでしょうねw 今後に期待です。

炊飯器は一応内側まで作ってありますが、今回は見せる機会がありませんでした。

コントローラーも一応本体と釜で別れるようになっています。

コメは二種類の方法で配置しました

釜の中のコメはヘアシステムで発生させました。

一応これでもそれっぽくはなるのですが、コメ同士のめり込みが気になるので、

茶碗のコメは複製したコメをコリジョンのシミュレーションをかけて降らせる形で配置しました。コメ同士がめりこまないのでそれっぽくなったと思います。

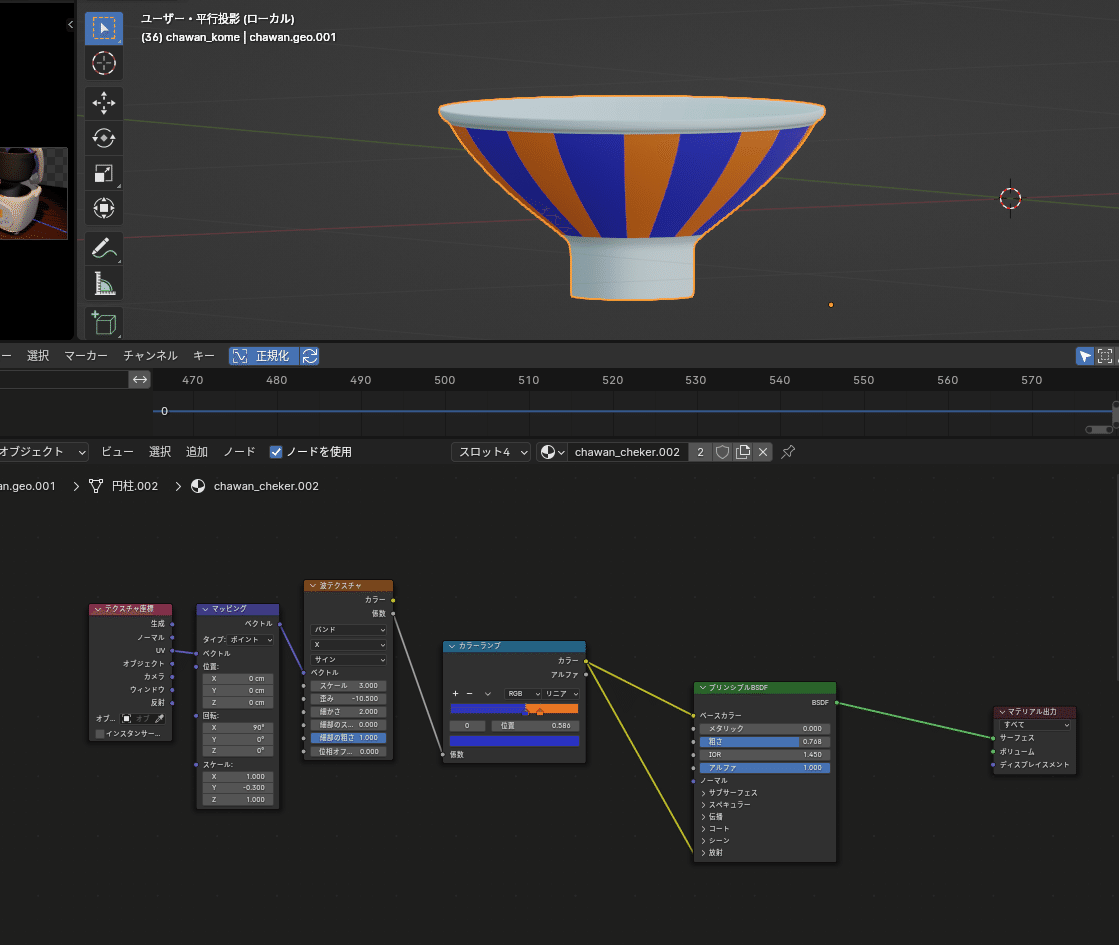

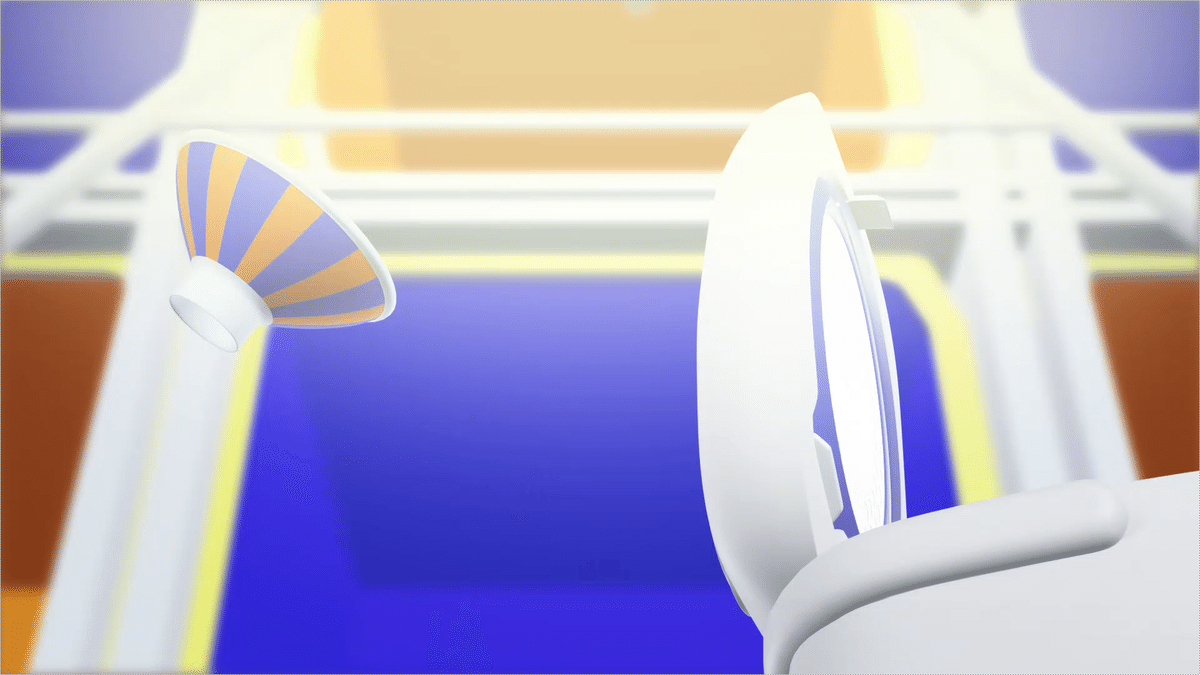

今回は「とにかくテクスチャを描きたくない」をモットーに制作したので、マテリアルノードでできる部分は極力マテリアルノードで済ませています。

お茶碗の柄もマテリアルノードです。

マテリアルノードで組んでいるので線幅や色味の調整も簡単です。

無計画に進めるには最高。

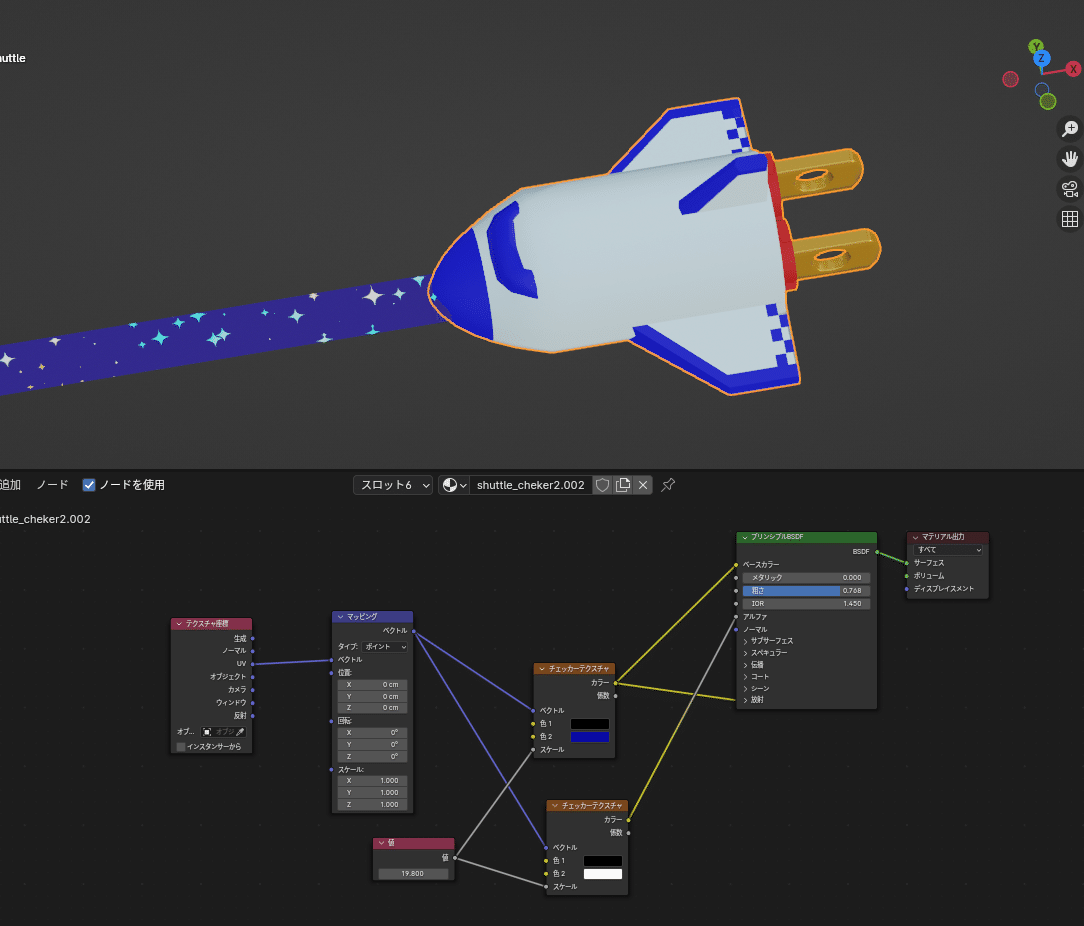

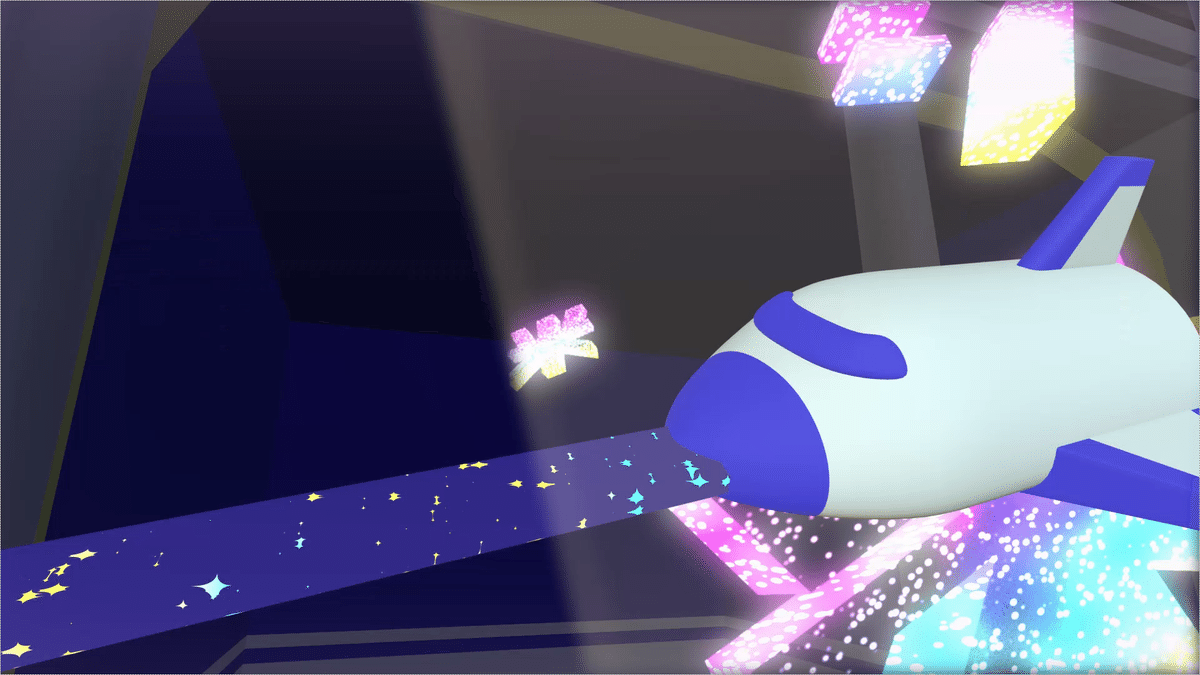

コンセントの差し込みプラグはスペースシャトルにしました。

普通の差し込みプラグでは面白くないのでDDぽいモチーフにしてみました。

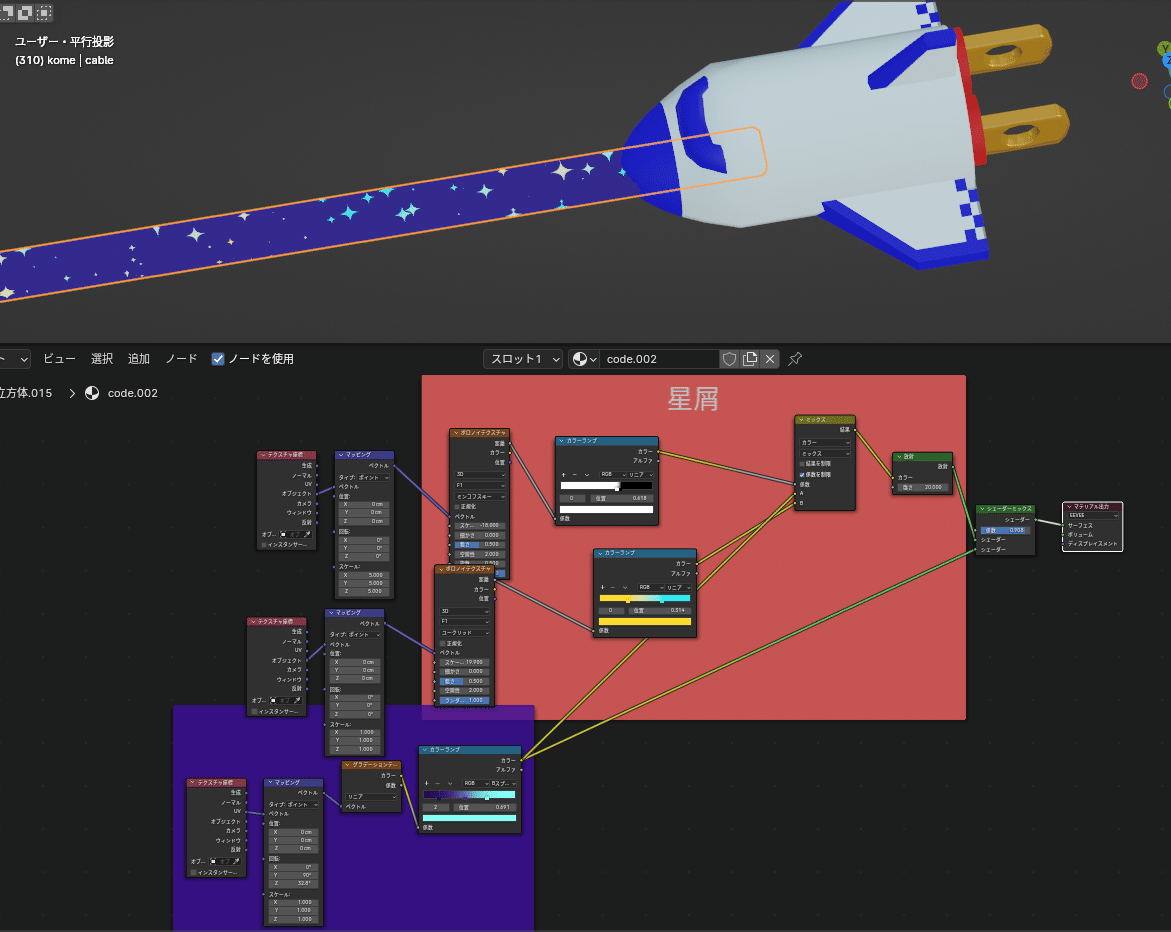

ケーブルの部分は宇宙感が出る用星柄のマテリアルノードを組んで貼ってあります。

とにかくテクスチャを描きたくないです。

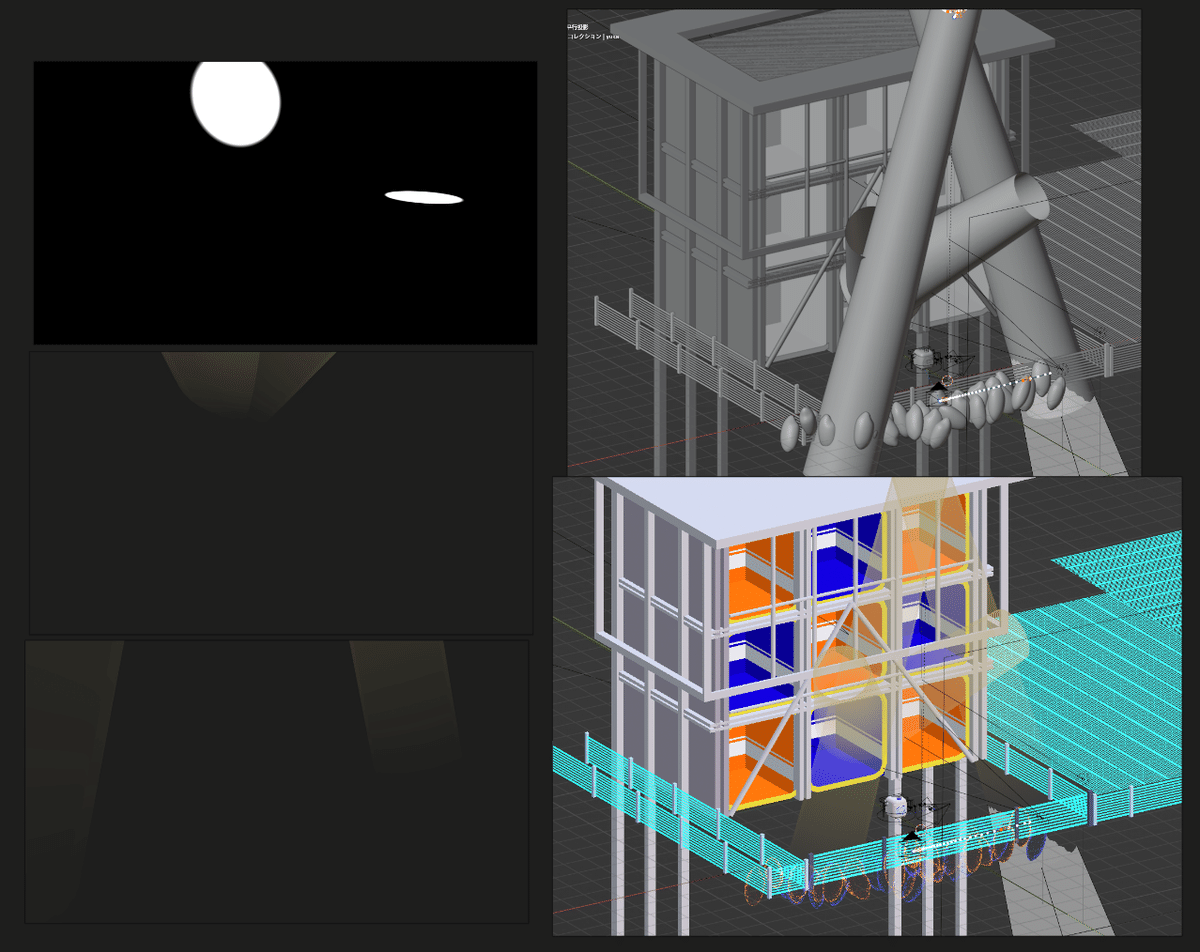

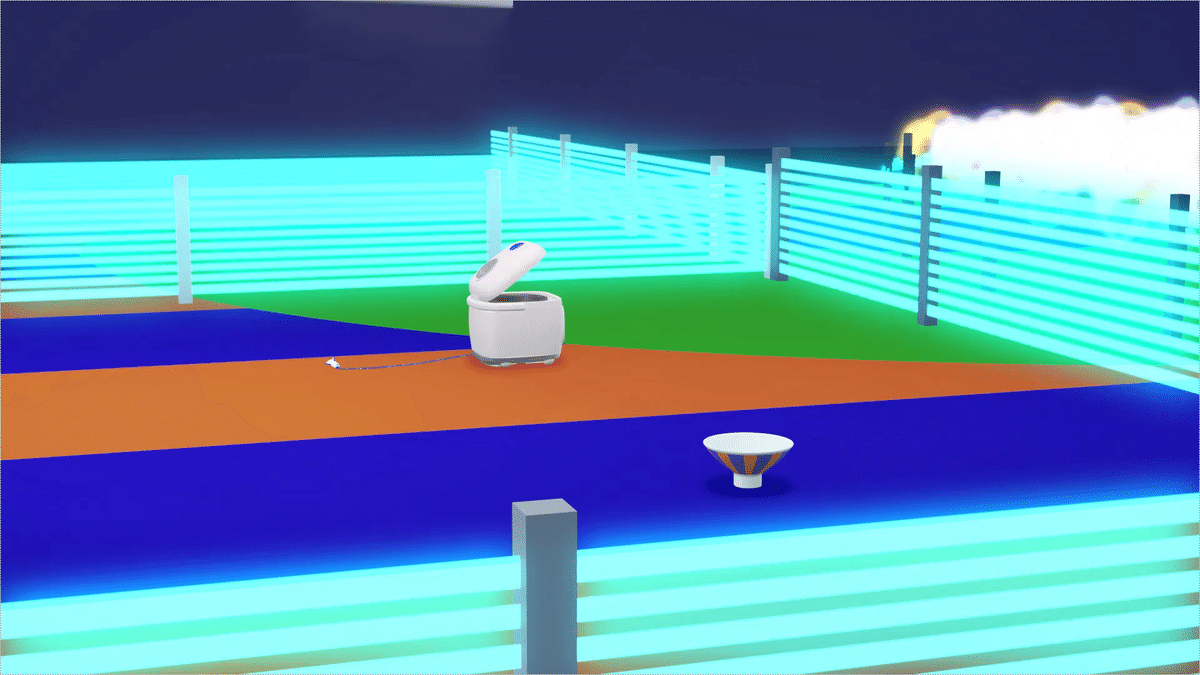

背景モデルは以前DDパンダキーホルダーリグを作った際に軽く作っていたのでそれを流用しました。

mayaからfbxで書き出したものをそのままの階層構造でblenderに読み込めるので感心しました。

グループノードがエンプティに置き換わるので、エンプティをコレクションに置き換えるのが地味に大変でした。(ペアレントとリンクの都合でひとくせアリ)

自動置き換えスクリプトとかどっかで頭のいい人が作ってたりしませんかね。

こちらもテクスチャは使わずマテリアルノードで対応。

テクスチャを使うと調整が手間なのとオブジェクトの形状やUV依存になるのでマテリアルノードで済ませられるよう尽力してみました。

とにかくテクスチャを描きたくないです。

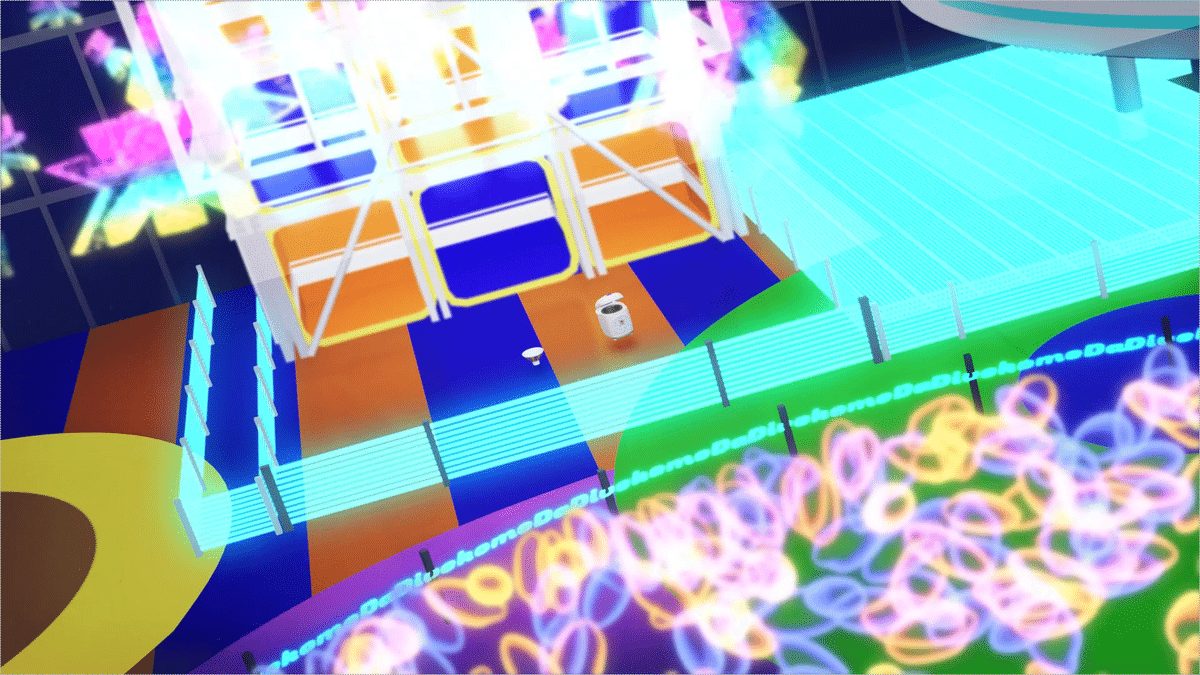

小ネタですが、フェンスの文字が「DiveKomeDa」になってるのと

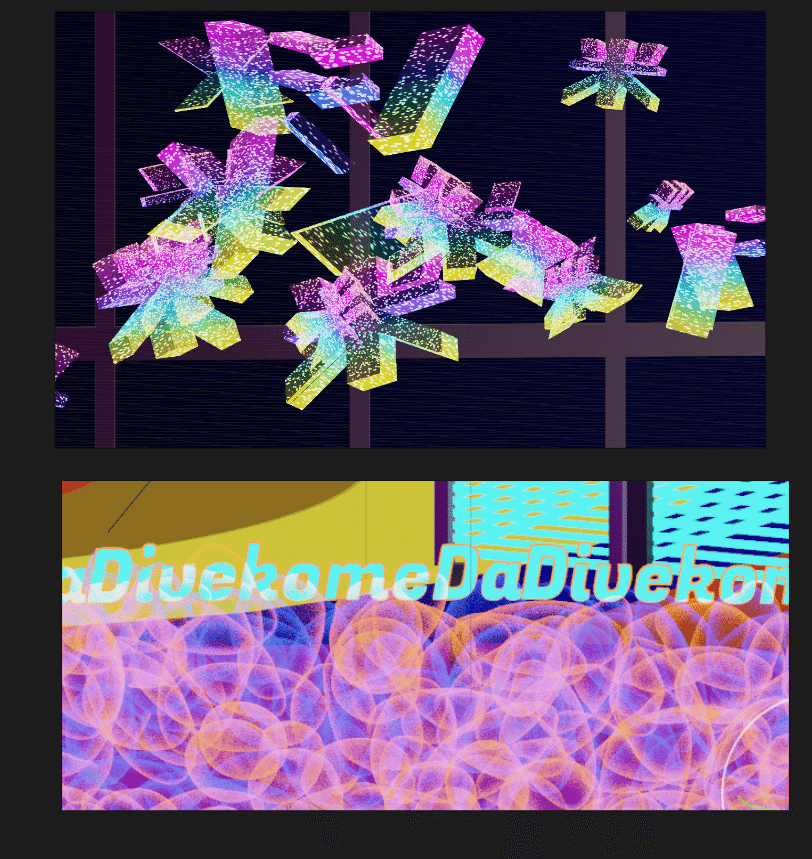

天井のオブジェクトは「米」と「メシ」になってます。

大まかな色はマテリアルノードで作って発光の効果はAEでつけました。

あと作業にあたっていくつかスクリプトを作りました。

・テキストを一発でワイヤーフレーム化するボタン

・アクティブカメラを選択状態にするボタン

・一度切り再生ボタン

・レンダリングカメラを選択する欄

・ビューパネルのローカルカメラを選択する欄

ChatGPTとの大相談会でしたがひとまず使えているのでよかったです。

あと、今回セルルックにしていないのは線を出す方法を確立していなかったからです。

CGのセルルックがCGくさく見える一番の要因が線なんじゃないかとうっすら思っているのと、

元々「DD炊飯器を作ろう」ではじめたネタだったので初めの炊飯器が比較的フォトリアル調だったのでセルルックに時間かけなくていいかなと思いました。

〇アニメーションとかコンポとか

静止画なので全光のとくらいのを書き出してスポットライトはAEででっちあげました。最初のライトが微妙に角立ってるのがよろしくないですね

DDのふたりが背中合わせのカット。

炊飯器を背中合わせにしても面白くないので前と後ろで違う動きをつけました。

文字盤は

・数字コントローラー

・数字の発光量コントローラー

・文字盤の発光量コントローラー

が仕込んであるので結構自由に調整できます。

バックライトの光はAEでつけました。blender上のライトでがんばればやれると思うのですが、調整しやすさを考えるとblenderで素材だけ取って効果はAEのほうがいいなと思ったのでAEで効果を足しました。

余談なんですがさりげないカットでもライブ特有のスモークぽい雰囲気とか暗さを演出するグラデがかかってたりとプロの仕事すげえなあと思いながら模写したので楽しかったです。

背景に当たっているスポットライトと会場を移動してるスポットライトは、blenderで円錐を配置してマテリアルノードでスポットライトぽくしたものを素材として書き出しました。光量や色の強さはAEで調整しました。

ライトをオブジェクトで作っているのでマスク素材もサクッとできました。

オブジェクトでライトの線(光芒?)を作る→アニメーションさせる→マテリアルノードでライトっぽくしておく→素材ごとに書き出してAEで調整

の流れです。

ライトのグラデもノードで組んでるのでライトのサイズを変えても解像度粗くなったりしないのでやっぱりテクスチャ使わないと楽ですね…

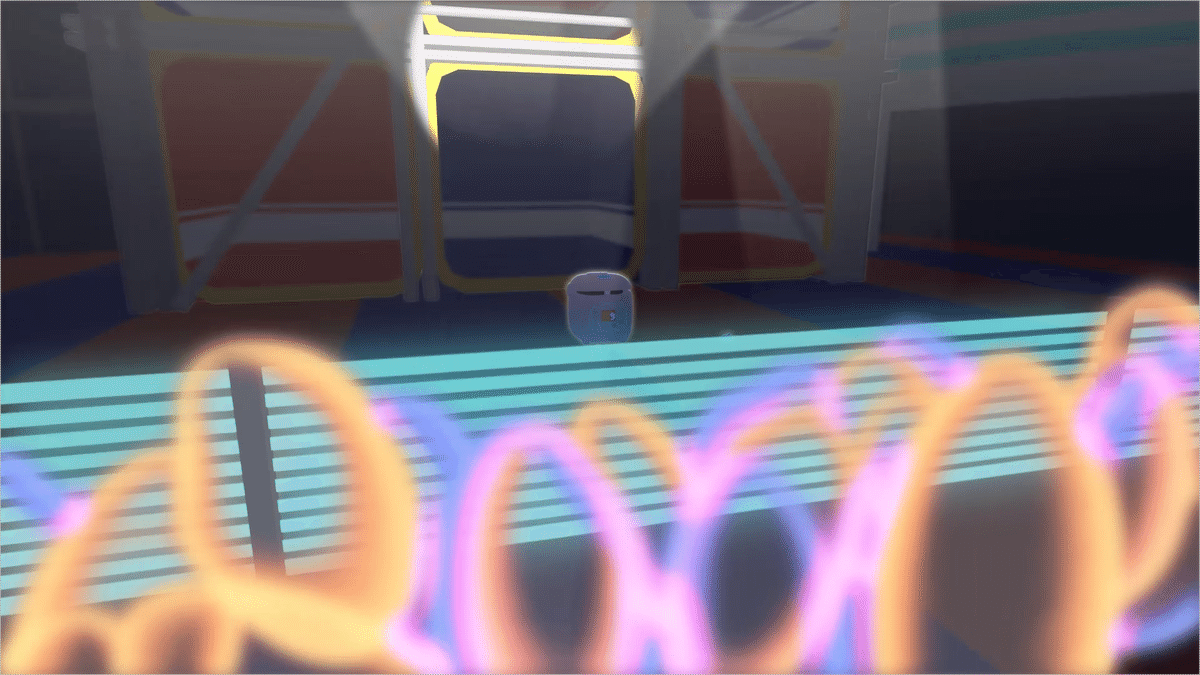

手前のコメライトもblenderとマテリアルノードで再現。

blender上のルックの方がきれいだったのですが、pngで書き出すと見た目が変わってしまったのでAEで力技で極力それっぽく近づけました。

もしかしたらblender上で米ライトを動画としてコンポすれば色を表現できたのかもしれませんが今回はサクッと仕上げたかったのでキャンセル。

blenderのコンポジットもやれること多そうなので勉強していきたいです。

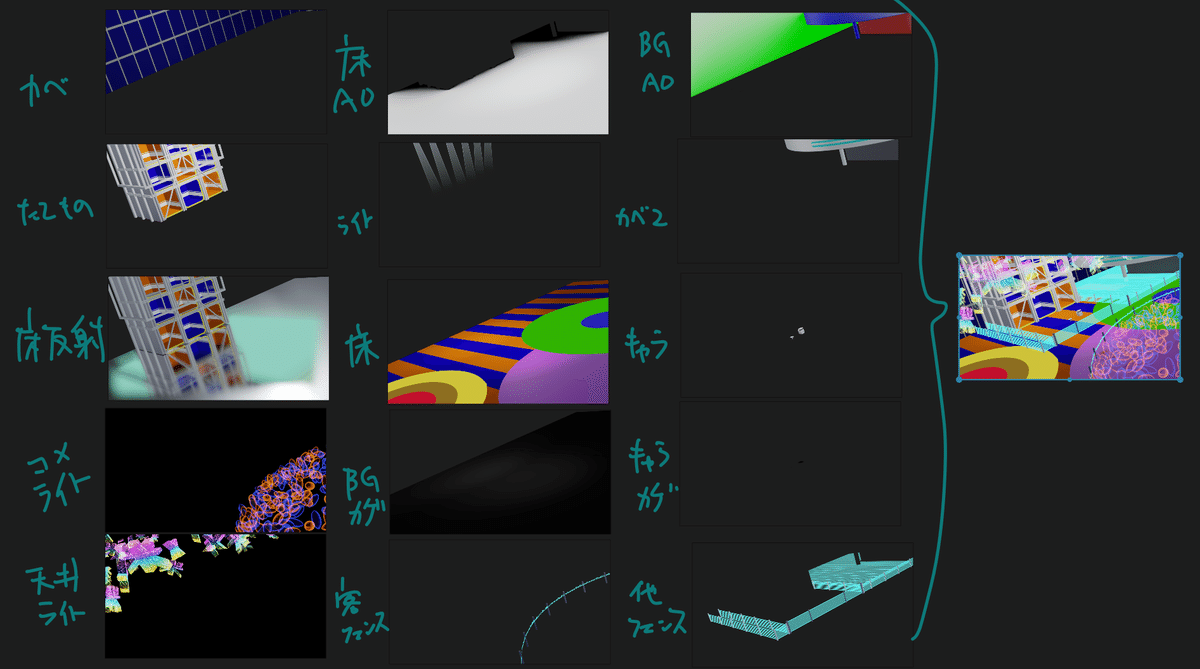

今回は素材ごとのレンダリングのためにblenderのコンポジット機能を利用しました

こちらもライトをblender上でメッシュとして配置してアニメーションをつけています。

はじめはAEで作ろうかと思っていたのですが、シャトルと文字のアニメションとまとめて調整したほうがやりやすかったのでblender上でライトジオメトリで作りました。

シャトルが炊飯器のプラグなのはこれ以前のカットで説明されてないので唐突な感じはしますが、炊飯器が連続するカットから印象を変えたかったのとプラグをアップするカットがそんなにないのでここに入れました。

全体的に言えることですが、元のキャラのダンスの動きの印象やタイミングを極力拾いつつ炊飯器のダンスに落とし込めるよう試行錯誤しました。

人間と違って炊飯器なので腕や足がないので動きをどう置き換えるか結構頭を使いました。

あと炊飯器を二つも使いたくなかったので(面倒、絵が陳腐)そこも頭を使いました。

ですが、どうしても炊飯器だけでは間に合わず、最終カット用に作ってた茶碗の登場。

うっかりお茶碗かわいい。

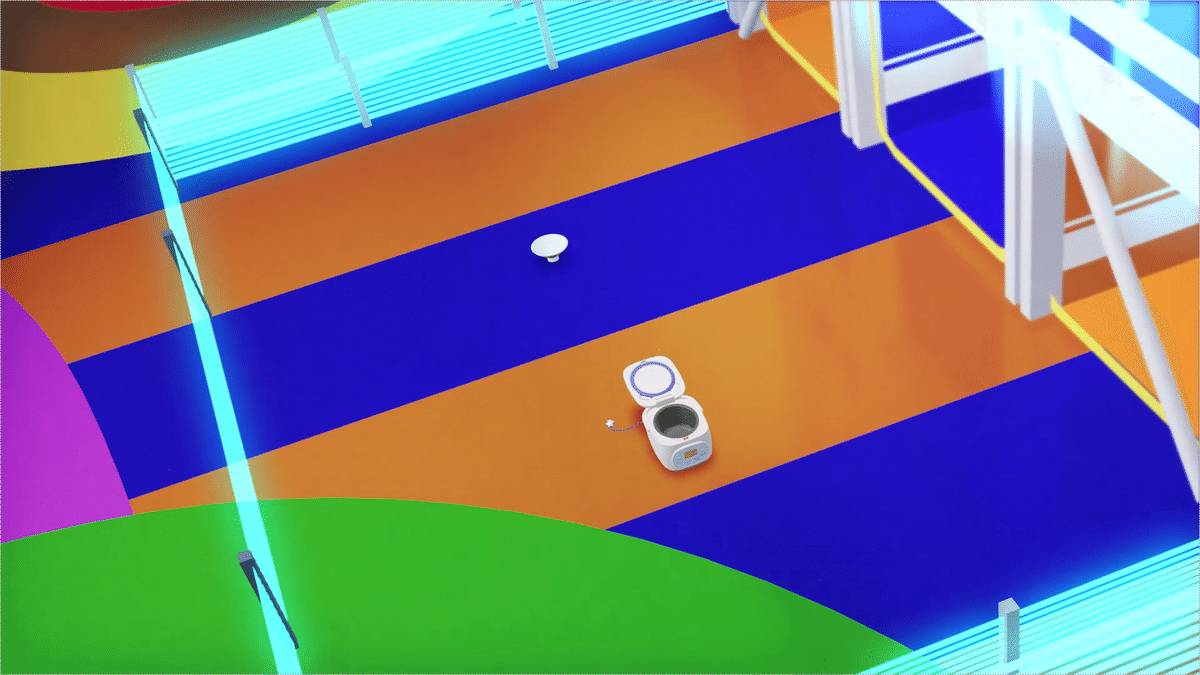

この一番長尺のグルグルまわりながらカメラが寄っていくカットがものすごく大変でした。

キャラをカメラ内のほしい位置にとらえつつ回り込みながら寄ってくのにすごく時間がかかりました。

あとはじめと終わりで画角が違う気がするのでそれもあって余計にカメラを滑らかに動かすのが難しかったです。

床面の反射は反射用の地面を作って反射した素材を作ってAEで重ねました。

微妙に床に移りこんでます。

AEでごまかせるようだいぶ素材分けしました。

↓炊飯器もお茶碗も身長が足りなくてまったく見えなくなるカットです。とてもお気に入り。

コメからステージに寄るカット。

焦点距離の調整でスピード感出してるのまではわかったんですが

そのせいで途中減速してしまってるのが気になります。

知り合いにどう解消したらいいか相談したら「手動で頑張れ」と言われました

↓こちらもキャラの動きをできるだけ炊飯器&茶碗で再現できるよう振り付けを工夫しました。人生でほとんどする機会のない工夫だと思います。

↓こらへんのモーショングラフィックスはAEで極力再現。一瞬のカットですがだいぶ手数が混んでるのでプロさすがだな~となりつつ楽しく再現しました。

ちなみに炊飯器の中に水色の光が入って最後炊き上がるシーンにつながるイメージなのですが、

光が入っていく演出はホラー映画の『ヘレディタリー/継承』のラストシーンからインスパイアしました。とても好きな映画です。

炊飯器から立ち上る湯気もblenderでシミュレーションをかけました。

湯気だけ素材として書き出してAE上で調整。目立ちすぎてもうるさいのでどれくらい見せるか気を遣いました。

あとこの最後のカットはチーンと蓋が空いた後の間を気持ち長めにとってあります。変なカットなのであんまり短いと脳が追い付かないと思うので笑いがこみあげてくる間の分引っ張ろうと尺を調整しました。

〇まとめ

たくさんの方に「なんだこれは」と言って笑ってもらえてとても嬉しかったです。作った本人もなんなのかよくわかっていません。

アニメーションやコンポジットなど、元を模写することでプロの細かい技を垣間見ることができたのがだいぶ面白かったです。

また、同時にうまく再現できなかった部分もあるので今後の課題だなあと思いました。

あとblenderでの工程を一通りなぞることができたのが勉強になりました。

リグやセットアップについても勉強することができましたし、その他の工程についてもblender独特のソフトのクセみたいなものをなんとなくつかむことができました。

blender色々やれるなあと思ったのとmayaのほうがセットアップ楽だなと思いました。

ともあれマテリアルノードで色々ルック調整できるのがblenderの強みなんじゃないかという印象です。リグやアニメーション周りは地味に弱い気がしました。

ともあれ。実際完成してみても「なにやってんだこれ」という感想なのですが、なにやってるのか分からない方がやる気って出るんだなあと思いました。