山賊の後輩に負けじとVR卓球した話

「大丈夫?顔色悪いよ…?」

そんな心配の声に焦燥感が増した。

「今日は結構マシな日だと思ってたのに…」

気づけばズルズルと数年ぶりの「底」に落ちていた。

「なんでnoteを更新しないんですか!」

彼は「発信を怠るな」と発破をかけているわけではなく「もっと自分の記事を見たい」と言っている。

折角入社できた会社を程なくして退社した等、名前を伏せているとはいえ中々に踏み入ったことを書いているのだが、それでもまだ自分のことを書いた記事を求めている。恐れ知らずの承認欲である。

僕は久しぶりに「底」に落ちていた。

おセンチな表現を抜きにすれば病んでいた。

人間関係のトラブルがボディブローの様に決まり、トイレに向かってはゲロゲロし、布団に潜ってはデロデロしていた。

それでも人に会うことは大事だと思い、

山賊の後輩達を頼ることにした。

人と賑やかに話していれば休まる気持ちもあるだろうと思っていたが、いざ行ってみると、昼夜逆転生活で不機嫌な賢しい方の山賊からnoteの更新の催促を受けることになった。(というかこの日は全体的に言葉は鋭利で全体的に毒素多めだった。)

普段なら催促されればすぐ筆を取って良い先輩ぶるところだが、この時は本当に文章すら書く気が起きなかった。

出来たのはなんとなくヘラヘラしていることだった。

「そういえば聞いてくださいよ、先輩」

この日、特に印象に残っていたことがあった。

なんでも山賊達が某バトルロワイヤルゲームで上位2%のプレイヤーしかなれないランクになったらしい。

レンタカーの後部座席にいる僕は運転席と助手席にそれぞれ「50人に1人の男」を目にしていることになる。

「たかがゲーム」と言えばそれまでなのかもしれないが、これは今トップクラスに競技人口が多いと言ってもいいゲームでの話だ。

学生から社会人、果ては配信者や世捨て人のニートまでがその高みを目指して今も画面に向き合っているはずなのである。

「僕らの勇姿を見てください」

そうして見せられたのは、その上位ランクに到達した際のリプレイ動画。

球技にも負けない声を掛け合った緻密な連携、普段のヒトを貶めるためにだけ研ぎ澄まされた罵倒や冗談からは想像つかない"純粋な没頭"がそこにあった。

こう書くことで「ゲームでの努力にも理解がある人」ぶりたい訳ではない。

僕はこの没頭がただただ羨ましかったのだ。

憂鬱は情熱を根こそぎ持っていく。

今まさに自分がその最中にいることを味合わされた。

引きこもりの中でも、ゲームなどの趣味に熱中している引きこもりは実はレアケースという話がある。

実は一番多いのはこれといって何をするでもなく頭を抱えながら日々を過ごしていく層らしい。

なんとも耳の痛い話だ。

昔引きこもりだった時、そしてそれを思い出す様な状態に落ちると僕は確実にそっち側の人になる。

好きなものにも情熱を注げるものにも恵まれているのに、一度深みにハマるとその全てを見失ってしまう。とにかく極端なのだ。

僕は家に帰ってから何か没頭出来るものはないかと血眼になった。

「大好きな文章もゲームも嗜む気力がなくなってしまった。ならば今の僕にも没頭出来るものを探すしかない…!そうでなきゃ「底」から這い上がれない!」

そんな思いの中、あるものを目にした。

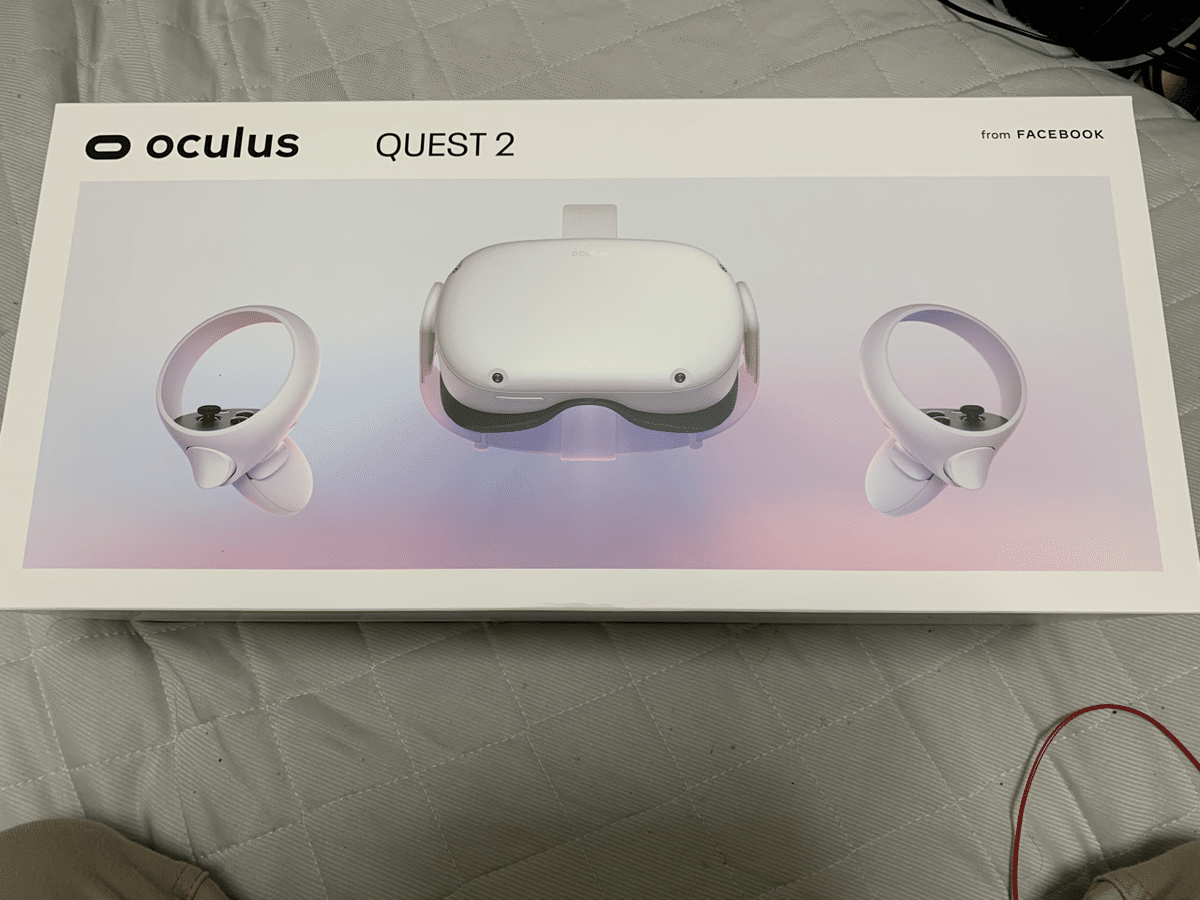

巷で話題のVR機器、「Oculus quest2」。

これなら何かに没頭しながら「最先端を行く俺ってカッコいいー!」という優越感に浸れる。

早速、没頭出来るゲームを探すことにした。

VRのゲームはド迫力の体験が出来る代わりに繰り返し楽しめる要素が乏しいことも多い。

瞬間風速はあっても長期的な没頭を生まないものは今回の場合はダメなのだ。

検討を重ね、最終的に僕がたどり着いたのは…

卓球だ。

(画像はeleven table tennis VRのキャプチャー)

何を隠そう僕は中学時代卓球部だった。

部内ブービーの実力だった上に他の部活からオタク(男卓)部と罵られる苦々しい青春だったが、卓球自体は良いスポーツである。

VRでわざわざ卓球をするメリットだが、

・ボールを拾う手間がないし、無くしたり割ったりするリスクもない。

・CPU相手に打てるのでテキトーに打ってても失礼にならない。

・台やネットを準備する必要がないので、寝る前にちょこっとやるような遊び方もできる。

パッと浮かぶだけでもこれだけある。

未経験者や現役の人はともかく、昔やってた人が嗜み程度にやるなら十分楽しめるクオリティだ。

適当にポコポコしてるといつの間にか程よく時間が経っていたりする。

落ちた気分を根っから吹き飛ばすには程遠いが、落ちすぎないところで引き止めてくれる効果は期待出来そうだ。

卓球で上位2%になるのは流石に無理があるが、元ブービーなりの没頭がそこには確かにあった。

「就職が決まったんですよ」

帰り道、そう言うのは強かな方の山賊。

ホントだったらこれこそ印象に残すべきめでたい話である。僕は何をやっているのだろう。

彼は別の業種で働いていた経験もあるため、働くこと自体への気の重さは感じるものの、見ててそれほど心配にはならなかった。

「まぁ、こうして働いて稼いでいけば結婚して家庭を持てますしね」

強かな方の山賊には、就活が難航する中でも彼を待ち続けてくれた恋人がいる。

「羨ましい」とか卑しい言葉より先に「ありがたい話だね」とその幸福を共に噛みしめることが出来た。

いつも世話になってばかりで何も与えられていない先輩なのだが、彼の行き先の幸多きことを切に祈るばかりである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?