7日間ブックカバーチャレンジ:解題

主にFaceBookとInstagram上で開催されている【7日間ブックカバーチャレンジ】

本が縁で知り合い、仲良くしていただいている、年上のお友達からバトンを受け取り、5月5日~5月11日まで参加。

「7日間、好きな本を見せびらかせばよいのだな」と解釈し、7冊(+α)の本を見せびらかした。

チャレンジの趣旨がいくつかあり、なかでも特に【本についての説明なしに表紙だけを投稿する】というのが面白いなと思い、その部分は厳密に従ってみた。

だがしかし。見せびらかすほど思い入れのある本であるから、その思い入れの部分をちょっとは語りたい。そんな種明かしのまとめである。

**********************************

一日目 嵐が丘/エミリー・ブロンテ

寒風吹きすさぶヨークシャーにそびえる〈嵐が丘〉の屋敷。その主人に拾われたヒースクリフは、屋敷の娘キャサリンに焦がれながら、若主人の虐待を耐え忍んできた。そんな彼にもたらされたキャサリンの結婚話。絶望に打ちひしがれて屋敷を去ったヒースクリフは、やがて莫大な富を得、復讐に燃えて戻ってきた……。一世紀半にわたって世界の女性を虜にした恋愛小説の“新世紀決定版"。

(新潮文庫新訳版裏表紙より)

マイ・ベスト・恋愛小説である。

これが恋愛小説のベストというあたり、もう、お察しくださいなのだけれど、そうなんだから仕方ない。とか言う割に初読がいつだったかさっぱり覚えていない。高校生か……な……?ともかく、Kate Bushのあの名曲が好きで好きで、そこから小説まで手を伸ばしたのだったと思う。

ベストというからには、ベストたる箇所がある。

キャシーがネリーに「天国の夢」の話と「ヒースクリフの価値」について語るくだりだ。文庫の該当頁はわざわざ折ってある。結果、翻訳ってすばらしい!ありがとうございます!との思いを新たにしただけだったけれども、原文でどんな具合に書いてあるのか知りたくて、読めもしないペーパーバックも手に入れた。

誤解を恐れず大変平たくいうと、ソウルメイトの物語であると思う。中二病だ、アカンオタクだと、オタクからも揶揄されようとも、この結びつきには憧れてしまう。

『あたしはヒースクリフです!』

しびれる。

今気づいちゃった。これ、他者として愛していることも事実ではあるけれど、自らの内に取り込んだ上で愛するという究極の自己愛だ。わたしもそういうところがある。

**********************************

二日目 文体練習/レーモン・クノー

前人未到のことば遊び。他愛もないひとつの出来事が、99通りもの変奏によって変幻自在に書き分けられてゆく。『地下鉄のザジ』の作者にして20世紀フランス文学の急進的な革命を率いたレーモン・クノーによる究極の言語遊戯がついに完全翻訳。

(帯文より)

読書会で出会った一冊。紹介してくれたあの人に感謝である。

うわ、その手があったか!うわ、書くってそういうことだ!と、頭をゆっさゆっさ揺さぶられ、貪るように読んだ。

とある場面を様々な視点で文体を変えて云々……と真面目に読むこともできるし、おふざけおもしろとしてゲラゲラ笑いながら読むこともできる。

何度でも興味深いのだ。

そして、重要なのは、わたしが楽しんでいるこれは翻訳版だということ。

翻訳者のあとがきに『これが本当に日本語になるものだろうか』とあるように、言葉遊びを他言語に、その面白みを損なわずに変換するなど、素人目にも意識の遠のきそうな業だ。緻密に大胆に翻訳され(原文のことはさっぱりわからないけど)、一瞬も飽きさせない作品として成立している本書に、ただただ脱帽して感謝である。

**********************************

三日目

Świńska książeczka: o tym, skąd się biorą prosiaczki/ Aleksandra Cieślak

[豚の本 子豚の出身地について(Google翻訳)]

旅先から持ち帰った一冊。

ポーランドはクラクフ。とても暑い日で、喉の渇きに耐えられなくなってとびこんだ、ちょうどよく薄暗いカフェ兼書店のレジ前に平積みされていたもの。

わたしはブタがすきだ。

「お。ブタだ。」

ごく自然に手に取ったそれは、なんと、いやなんとと言うほどでもないけれども、タイトルのGoogle翻訳をご覧になった察しのいい方はお気づきかと思うけれども、立派な性教育本だった。いわゆる『赤ちゃんはどこからくるの?』だ。

文字からの情報は全く拾えないものの、挿絵から、表紙のカップルが出会い、仲を深め、結婚(一緒に暮らす)して、性交し、妊娠して出産して子育てして…という内容が家族の在り方的なところまで含めて楽しく解説されているらしいことがわかる。

人間のように服を着たり車に乗ったりスーパーマーケットで買い物をしつつも、女ブタには乳房が6つあるし(ブラジャー3枚つけてる!)多胎妊娠しているし。擬人化とリアリティとのバランスがなんだかおもしろいのである。

ちなみに、肝となる教育部分の挿絵は、なかなかに生々しい。でもブタ。かわいい。

ここで、自分の体験を振り返る。

幼き日に手にした同じ主旨の絵本。登場したのは、不気味な、積み木のような人間の男女。

うーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーん。

条件が違いすぎて申し訳ないが、ブタ本に軍配!

**********************************

四日目 死後の恋/夢野久作

ロシア革命直後のウラジオストックで、怪しい男がロマノフ王家の宝石にまつわる奇妙な体験を語る(「死後の恋」)。海難事故で無人島に漂着した兄妹が出遭った悪夢を父母宛に綴る(「瓶詰地獄」)。鼓作りの男が想いを寄せる女に贈った鼓の、尋常ならざる音色が不吉な事件を起こす(「あやかしの鼓」)――。夢と現(うつつ)の狭間へと誘(いざな)う奇才夢野ワールドから厳選した究極の甘美と狂気、全10編。

(裏表紙より)

日本語作品を読まないわけでは全くない。

好きな作品も作家も数あるなかから、なにかを選び出すのはむしろ難しいところ。本棚を矯めつ眇めつして、表題作の版違いを何冊か所持しているこちらを引っ張り出した。

版違いとはいえ、基本的には一言一句変わらないはずのものを、なにゆえ何冊も持っているのか?

そこには、夢野久作を追いかけているうちにこうなった偶然と、とはいえその中でもこの作品は好ましいと思っている必然の二つの理由がある。

管見では、かの有名な『ドグラ・マグラ』を除いては、1作品で1冊になっている、手に入れやすい夢野作品はないのではないかとおもう。短編~中編をまとめた作品集や、怪奇・幻想テーマのアンソロジーにひとつふたつ収録されていたりして出会う作家。それが夢野久作。各種作品集に未読作品を見つけては手にする、を繰り返すうちに『死後の恋』が重複していたというわけだ。本の作り手からみても、「読ませたい」作品ということだと解釈している。

さて、肝心の内容は、妄想ミステリーとでも言おうか。とはいえ、筋立てには大きな捻りはない。裏表紙の解説を読んだ勘の良い人なら、モチーフとなるタネと仕掛けはすぐにわかるだろう。

作品の白眉はそこではない。

最後の一文。

何度でも読みたい。カタストロフィによるカタルシスがそこにある。

**********************************

五日目 二つ枕/杉浦日向子

夜ごとくり返される客と花魁の虚々実々の駆け引き。江戸は吉原の世界を精密に描いた「二つ枕」に「廓中通信」、「青桜夜話」等を遊廓を舞台にした初期の作品を併せて収録する作品集。

(裏表紙より)

吉原遊郭の研究をしたいと思って大学にいった。幻想だったし、そのための努力は全くしなかったので、一ミリもできなかったししなかった。

ともかく、江戸への興味とふわっとした展望を抱かせた立役者は杉浦日向子だ。

いま改めて振り返るに、わたしが突き詰めようとしていたのは、歴史の範疇ではない。無知と稚拙さに顔から火が出そうだが、その話はまあいい。

吉原の世界を精密にといっても、これは吉原の華と夢を抽出した作品だろう。だからこそ、読めば夢を見られる。美しく哀しい夢を。

夢は夢。現実ではない。目覚めたら、また、現実を一つずつつないでいくのだ。

**********************************

六日目 春駒日記・吉原花魁日記/森光子

「もう泣くまい。悲しむまい。復讐の第一歩として、人知れず日記を書こう。それは今の慰めの唯一であると共に、又彼等への復讐の宣言である――」。親の借金のために吉原へ売られた少女・光子が綴った、花魁・春駒として日々、そして脱出までの真実の記録。大正15年に柳原白蓮の序文で刊行され、娼妓の世界に、また当時の社会に波紋を呼んだ告発の書。

(『吉原花魁日記』裏表紙より)

19歳で吉原に売られた実在の花魁・春駒の記した、1927年刊『春駒日記』の復刻版。前作『吉原花魁日記』では廓で綴っていた日記を、本書はその1年後に「廓での日々」を改めて書き綴った、もうひとつの記録。親友・千代駒からの手紙や当時の社会面を賑わせた新聞記事、婦人雑誌に寄せた脱出の顛末、光子の写真なども掲載。

(『春駒日記』裏表紙より)

これを紹介すると必ず話題に出るが、かの大女優ではない。

チャレンジの、一日一冊のルールに反しても、こればかりはどうしても二冊一組でなければならぬ。

5日目が吉原の華と夢ならば、こちらは吉原の泥と現実。

……書いては消し、書いては消している。とにかく、なるべく多くの人に読んでほしい。そして、この生々しい言葉に触れてもらいたい。

嬉しいことは嬉しい、悲しいことは悲しい、厭なことはどうしたって厭。人間の尊厳を支えるもの。そして、いとも簡単に無視されがちなもの。

**********************************

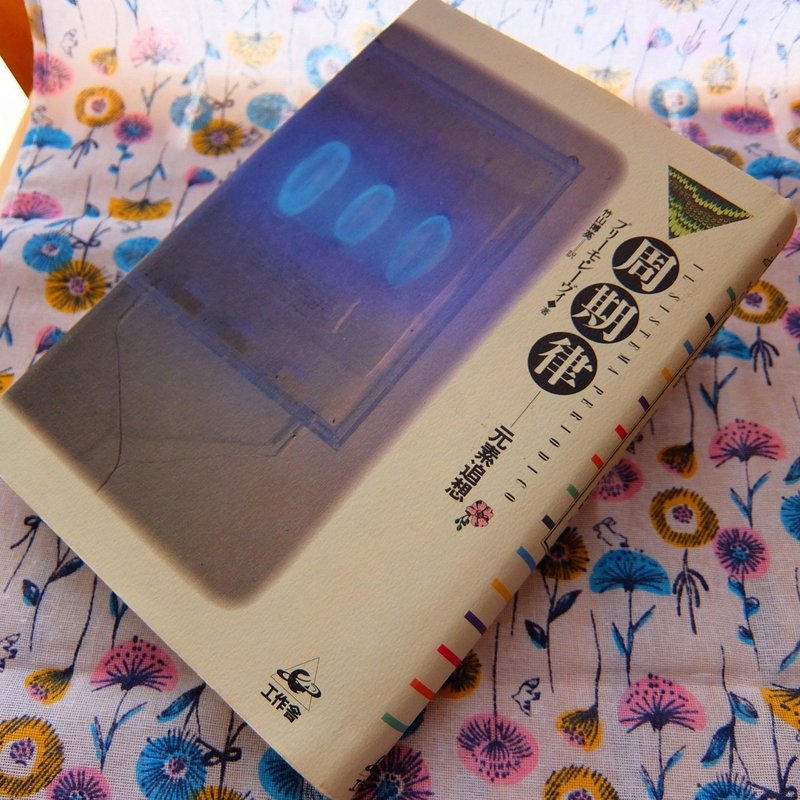

七日目 周期律/プリーモ・レーヴィ

アルゴン、水素、亜鉛、鉄、カリウム…。宇宙の、物質の源に思いを託し、アウシュヴィッツ体験を持つひとりの化学者が自らの人生の断片を綴った自伝的短編集。各篇のタイトルに元素名がつけられ、全21篇がまさに文学の周期表を形づくる。

(Amazon 商品の説明より)

本に出会って人生が変わる、なんてそう単純にはいかないものだ。

でも、曖昧な意識に輪郭を与えてくれたり、疑問を疑問として認識させてくれたり、次に手に取りたい本を教えてくれたり、は、する。この本は、プリーモ・レーヴィは、そうだった。読まなかったら、ポーランドにはたどり着けなかったかもしれない。

存在を知ったのは、米原万里か堀江敏幸のエッセイからだったと思う。レイシズムとかホロコーストとか歴史修正主義なんかへの怒りを抱えていた(いる)ところへ、ごく自然に、読まなければいけない本として認識された。

初読時にはこんな感想を残している。

この本が絶版※なんて、どうかしてる。味気ない元素記号にも、人を拒むような亀甲にも、温度も手触りも匂いもあったのか。化学もいきものだったのか。

(※現在、新装版が流通しています)

行間から立ちのぼる温かいもの。レーヴィの結末を知っているから、この温かさをもってしてもアウシュヴィッツの寒さに耐えられなかったのか、それとも自分の温かさで自滅してしまったのか……と、思いをはせては悲しみが募る。とはいえ、内側に苦悩を棲まわせていても、希望は常にあると思いたい。待っているだけではだめだとしても。

まだ日本語では刊行されていない著作もあるときく。なにとぞよろしくお願い申し上げたい。

という勢いに乗って、今まさに、未読の長編小説を注文した。

**********************************

以上。

ブックカバーチャレンジこれにて終了。7冊は、多いようでとても少ない!