FIRE理論の元ネタ論文を翻訳!

こんにちは、ベア之助(@kaisaobama1)です🐻✨

今回は、FIREの基本原則である『4%ルール』の元ネタ論文を翻訳してみました!

原文はこちらです↓

Retirement Savings: Choosing a Withdrawal Rate That Is Sustainable(Philip L. Cooley, Carl M. Hubbard and Daniel T. Walz)

少し長いですが、FIREを目指す人たちにとっては重要な文献ですので、ぜひ読んでみてください!

リタイアのための貯蓄について:ポートフォリオからの持続可能な引き出し率の選択

遅かれ早かれ、ほとんどの投資家が、退職を予定しているが、このとき直面する問題は、ポートフォリオから毎年いくら引き出すべきかということです。このときのジレンマは、多く引き出しすぎると早々にポートフォリオを使い果たしてしまうし、少なすぎると不必要に生活レベルを落とすことになります。ファイナンシャルプランナーやカウンセラー、アナリスト、ライターはこのジレンマに対してアドバイスはしてくれるが、このアドバイスも、普通株に投資するものから、配当利回りが3〜7%のもの、元本の取り崩しを許すものまで千差万別です。リスク回避派の投資家は、ポートフォリオが底を尽きることを心配して一番低い利回りに魅力を感じるでしょう。さらに、リタイア時のポートフォリオからの引き出し率が大きければ大きいほど、リスク回避重視になる傾向にあるだろう。加えて、リタイアする人の中には、大きな遺産を与えたいと願い、低い引き出し率を選択します。一方で、相続人のいないアグレッシブな投資家は、高い引き出し率をベースにして資金の切り崩しの計画をします。リスク特性、環境、ゴールは個人で異なるため、すべての投資家に合った単一の引き出し率は存在しません。

それでは、投資家に引き出し率を計画するのに何が助けになるのか?株式や債券の市場には大きな不確実性が存在しているため、『計画』という言葉が、強調されます。実際のドルの引き出し量は、中間地点で修正が必要になるでしょう。投資家の引き出し率は『契約の問題』ではなく『計画の問題』であることを覚えておく必要があります。ここで議論する質問も『リタイア時の収入を計画するとき、適切なポートフォリオからの引き出し率はいくらか?』です。言い方換えると『どの引き出し率が、想定した年数で安定的であるか?』ということです

引き出し率の選択を支援するために、次の章では、株式や債券で構成されるポートフォリオから様々な引き出し率における成功率(注:ポートフォリオが底を尽きない確率)を示します。これまでのリターンを基に、引き出し率が高すぎるとわかったら、その引き出し率は未来においても持続可能ではないでしょう。逆に、これまでが持続可能な引き出し率であれば、将来的にも高い確率で成功するでしょう。

指針として過去のデータを使用する

引き出し率を調べるための1つのアプローチは、過去の平均リターンに基づいて現在価値の分析をすることです。たとえば、米国債の場合には、過去に年間3.7%のリターンを上げているので、年間6%の引き出し率ではポートフォリオを使い果たすのに約26年になります。100万ドル(約1億円)のポートフォリオであるならば、26年間の間、年収60,000ドルとなります。同様の思考実験は、大企業の普通株と長期社債のポートフォリオに対しても行います。1926年から1995年の間に、それぞれ年間で約10.5%と約5.7%のリターンを生み出します。

この分析的なアプローチは有益な洞察を与えてくれるが、短期的なリターンの変動は無視しています。ポートフォリオから引き出す投資家にとって、この短期的な変動は、長期的な平均リターンを使用していては反映されない結果を生み出す可能性があります。この影響はリターンが大きく変動する普通株のポートフォリオにとって、特に重要です。

引き出し率を理解する別の方法は、過去のデータを調べることです。適切な引き出し率(注:初期のポートフォリオ価値に対するパーセント)とは、特定の期間において特定の量を引き出し続けるにも関わらず、株式と債券のポートフォリオが底を尽きないということです。ポートフォリオの成功率は、毎年引き出しているにも関わらず、リタイア後のすべての期間において支払い可能なパーセントとして示されます。過去に長い間、機能している引き出し率は、未来にも良く機能するでしょう。

私たちの研究では、次のアプローチでポートフォリオに対しての引き出し率を算出しました。

• 年間の引き出し率は3%から12%の範囲とする。この広いレンジは、ほとんどの投資家が関心を持っている引き出し率が含まれているだろうし、これらの変化が成功率に影響を与えるだろうと考えられるからです。

・ 支払い期間は、15年、20年、25年、30年とします。これらの支払い期間は、ほとんどの退職者の平均余命と一致しているからです。

・ ポートフォリオのアロケーション(注:株式と債券の構成割合)は、①100%株式、②75%株式/ 25%債券、③50%株式/50%債券、④25%株式/75%債券、⑤100%債券です。株式はS&P500として、債券は長期の高格付け社債を使用する。 (すべての株式、債券、およびインフレのデータは「Stocks, Bonds, Bills, and Inflation, 1996 Yearbook」1996年イボットソン・アソシエイツ著を参照)

・ この調査では、税金や取引コストは調整してきません。投資家の資産のどれだけが税金繰延口座にあるかにより異なるためであり、取引コストについては低コストのインデックスファンドを使用して最小限に抑えることとする。

・ 過去の年間リターンのデータを使用して、毎年ドルを引き出した後のポートフォリオの価値を計算した。毎年のドル引き出し量は、初年度の引き出し率に基づいて一定としており、はじめのポートフォリオのパーセンテージで示しています。たとえば、株式100%のポートフォリオで15年間の支払い、初期のポートフォリオに対する引き出し率3%において、支払い期間が経ったあとの残りの金額はいくらかを算出する。この計算は、最初の15年間(1926年から1940年)で算出して、次の15年間(1927年から1941年)で算出して…と言った感じですべての期間に対して行う。ポートフォリオの成功は、期間が終了したときのポートフォリオの値が$ 0を超えていることである。 [よりテクニカルな内容に興味がある人は、使用しているアルゴリズムをAAII Journalのサイト(www.aaii.com)にてご参照ください。]

ポートフォリオの成功率

ポートフォリオの成功率は、リタイアした投資家が資金を使い果たさずにポートフォリオで生活できたことを表現しています。もし、投資家のポートフォリオが計画していた支払い期間よりも長い場合、それは『成功』として数えます。

表1は、10パターンの引き出し率、5パターンのポートフォリオ・アロケーション、4パターンの支払い期間を組み合わせて200パターンのポートフォリオの成功率を示しています。株式および債券のリターンは1926年から1995年に基づいています。

表の一番左上隅は、株式100%のポートフォリオを示しており、15年間すべての期間で、初期のポートフォリオに対して3%の引き出し率とした場合であり、100%の成功率です。ポートフォリオの成功率は、初期のポートフォリオに対して5%の引き出し率とした場合には、成功率は98%に下がる。これは15年間のユニットが56個あるうちの1つの期間(1929年から1943年)で失敗しているからです。 当然のことながら、引き出し率を上げれば、成功率は低下します。

株式100%のポートフォリオで引き出し率を同じとして支払い期間を増加させると、成功率は低くなる。これは、対して驚くことではない。ポートフォリオの成功率は、引き出し率の増加とともに低下し、支払い期間が長くなるとともに低下する。つまり、表1の株式100%のポートフォリオの数値は、左上隅から右下隅に向かって減少する。長い支払い期間が予測される場合、例えば、若くしてリタイアする場合、年を取った人よりも低い引き出し率として計画すべきである。

表1において、資産のアロケーションは成功率に影響を与えます。債券のパーセンテージを増やすことで、成功率は通常下がります。株式とは対照的に債券はほとんど上振れがありません。これにより、債券優勢のポートフォリオでは、高い引き出し率とすると成功率は低くなるかほとんどゼロになります。しかしながら、多様化することによるメリットで、ポートフォリオに債券をおりまぜることで、低レベルから中レベルの引き出し率では、成功率を向上させます。たとえば、7%もしくはそれ以下の引き出し率の場合、すべての支払い期間において、株式の割合が高いポートフォリオよりも株式50%/債券50%の方が成功率は高くなるのです。

過去のデータが将来の指針となるなら、表1に示されているように、引き出し率3%や4%は株式と債券のポートフォリオを使い果たす可能性は非常に低いです。これらの場合、成功はほぼ確実です。投資家が計画するときには、許容できる成功率となるポートフォリオと許容できない成功率のポートフォリオの境界線をどこに引くべきか?答えは投資家によって異なるといえども、ほとんどの投資家が、保守的な3%の引き出し率、もしくは、4%の引き出し率を選択するであろうことは明らかです。

直近の50年間

前の章のポートフォリオの成功率は、1926年から1995年までの70年間の資本市場のリターンに基づくものです。直近の50年間、いわゆる『戦後』と呼ばれる1946年から1995年について示していきます。1926年から1945年までを含む20年を除くことによる成功率への影響は、大恐慌や第二次世界大戦を起因としたリターンを除くことにより、成功率への影響があります。

表2は、表1で使われている方法に基づいてポートフォリオの成功率を示していますが、分析期間は1946年から1995年に限定されています。70年間のものとは対照的に、戦後の期間では少なくとも50%の株式を含むポートフォリオの成功率は高いです。しかし、債券が優勢なポートフォリオは、戦後の期間中にもほとんど改善していません。

直近の50年間の資本市場のリターンが未来を示すならば、株式優勢なポートフォリオを持つ投資家は、引き出し率の計画をかなりアグレッシブにできる可能性があります。15年間の支払い期間で、引き出し率8%や9%は持続可能となる可能性はかなり高いように思います。 ただし、多くの投資家が20年以上の支払い期間を必要とします。その場合、持続可能な引き出し率は、7%から8%の水準に低下します。

直近50年のポートフォリオの成功率は、70年間よりも重要であるかどうかは、議論の余地があります。最近の50年間に分析を制限することは、1930年代のベア相場だけでなく、1920年代後半および1940年代初頭のブル相場を除外することになります。より長い期間にするとより大きなリターンを提供することになり、市場のより多くのポジティブな状態を反映します。一方で、1920年代や1930年代のベア相場の経済状況は、現在や未来にはほとんど類似しないでしょう。表1と表2のどちらが将来をより代表するものであるかは不明であるが、どちらの表においても過去のデータは有益な視点を与えており、おそらく将来に渡っても有益な視点を提供するでしょう。

インフレとは何か?

ポートフォリオに依存して生活する個人が直面する大きなリスクの1つは、インフレです。たとえば、100万ドルの株式や債券のポートフォリオから年間70,000ドルを引き出すとして(これは7%の引き出し率)、購買力の低下を経験する可能性は大いにあります。インフレが平均して年間3%とした場合、70,000ドルは25年の終わりまでに購買力が半分になります。

インフレの影響を計画する1つの方法は、ポートフォリオのリターン率よりも小さい引き出し率を採用することである。これにより、ポートフォリオの価値を毎年高めることができます。ポートフォリオの価値が高まった後にも引き出し率を据え置いた場合、引き出される年間金額は増加します。

この方法を使うには、一定のリターン率を想定します。そして、保有するポートフォリオに対して一定の成長率を生み出すとします。しかし、株式と債券のポートフォリオのリターンは毎年大きく異なります。したがって、この方法は平均することが実用的であるかもしれないが、ときたまひどい結果を招くことになるでしょう。

インフレに対応する持続可能な引き出し率についてより深い理解をするには、過去のリターン率とインフレ率を分析することです。インフレの効果を打ち消すために、ある年のドルの引き出し量をその年のインフレ率によって増加させます。デフレの影響についても同様に打ち消すためにある年のドルの引き出し量は、その年のデフレ率によって減少させます(過去70年間のうちデフレは10回発生しており、特に1926年から1932年に頻繁に発生)。このように、ポートフォリオからのリターンは市場の状況に応じて毎年変化します。つまり、インフレ率やデフレ率に応じて、購買力を維持するように年ごとに引き出し率を変化させるのです。

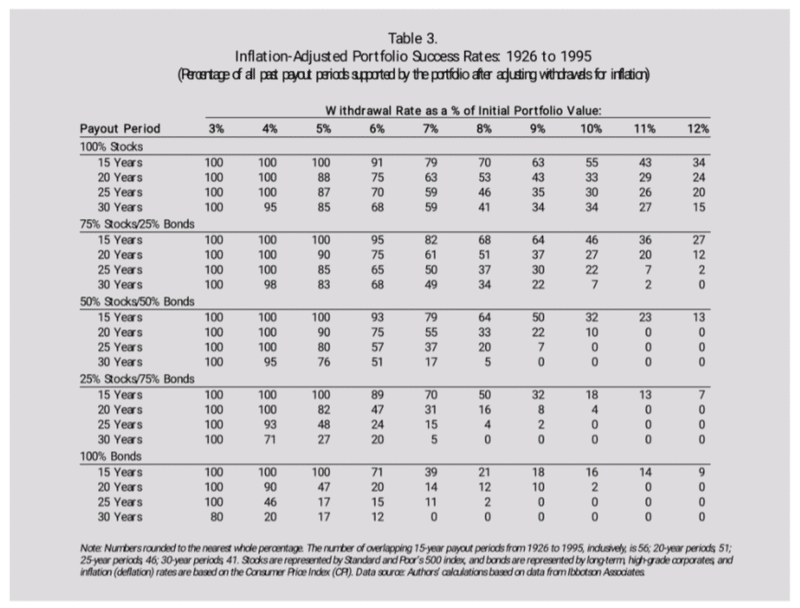

表3は、表1で使われている方法に基づいてポートフォリオの成功率を示していますが、インフレ率やデフレ率で調整された引き出し率となっています。際立っているのは、多くのポートフォリオの成功率が劇的に下がることであり、特に、中レベルおよび高レベルの引き出し率の場合にはそれが顕著である。しかしながら、調整にもかかわらず3%や4%の引き出し率は、株式が多いポートフォリオでは、引き続き高い成功率を生み出す。5%の引き出し率でも、すべての期間でかなり高い成功率を生み出しているが、6%と7%では期間が短い場合にのみ良好に機能する。7%を超える引き出し率ではパフォーマンスが低下する。

インフレ/デフレに合わせて引き出し率を調整した場合、後年において大きな引き出し率を実現するためには、短期的には大幅に引き出し率を削減することです。このような調整は、合理的かどうかは、投資家の事情によります。 投資家の消費パターンによって、それぞれの最大の利益を得るように個人で判断する必要があります。健康的な配慮から一部の投資家は、リタイア初期に消費傾向を好むかもしれません。一方で、ある人は消費を遅らせることで、金融資産を増加させる効用を大きくするかもしれません。

問題は、インフレ率/デフレ率の計算自体です。表3は、消費者物価指数(CPI)の変化に合わせて引き出し量の調整を行った成功率を示しています。しかしながら、多くのエコノミストはCPIによって測定されるインフレは、年に1.0〜1.5%ほど実際の生活よりも過大評価していると言います。もしそうならば、表3の成功率は、下方へバイアスを受けていることになります。CPIで調整するとポートフォリオに対しては過大な要求を課すことになり、投資家は必要以上に引き出し率を下げる必要があるのです。その結果、投資家は将来の生活水準を維持するために、必要以上に現在の消費を抑制する必要性が出ます。

最終値

成功率は「ポートフォリオが続く可能性はあるのか?」という質問に対して、役に立つ情報を提供します。そして、当然ですが「リタイアして毎年引き出しをしたあと、ポートフォリオはいくらになるだろうか?」という質問もありえます。想定した引き出し期間が終了したのきのポートフォリオの価値(これを最終値と呼ぶ)は、リタイア期間やポートフォリオの構成、引き出し率に依存します。

表1の成功率を計算するために使用された方法論を反映して、表4は初期を1,000ドルのポートフォリオとしたときの最終値を示しています(100万ドルのポートフォリオの場合、1,000倍する)。最終値は、株式と債券の両方を含むポートフォリオの値であり、株式100%および債券100%は除外しています。支払い期間は15年から30年として、1926年から1995年までのすべての期間について、最終値の統計的な平均値、最小値および最大値、中央値(順番に並べて真ん中)を示しています。

例として、株式75%/債券25%のアロケーションとして、7%の引き出し率、20年の支払い期間と想定します。表4に示すとおり1926年から1995年までの51パターンすべての平均最終値が2,435ドルであることを示しています。つまり、毎年初期ポートフォリオ価値の7%を引き出した20年後に、相続人に渡すポートフォリオは2,435ドル残っているということです。最悪の結果では最終値は$0になり、最高の結果では最終値は$7,047だした。すべての結果の中央値は$2,076であり、平均値よりも小さい値であるということは、分布が上側に偏っていることを示唆しています。

株式が優勢なポートフォリオの場合、最終値の中央値は期間が長くなるにつれて増加する傾向にありますが、最小値がゼロとなる頻度も同様に増加します。引き出しが長い予定の投資家は最終的な価値が高くなる可能性はありますが、途中で引き出し率を引き下げない限りは、失敗する頻度が高くなります。そして、債券の割合が増加すると最終価値の中央値は増加するが、最小の値も増加して、ゼロになる頻度も減少します。

結論

退職後のポートフォリオからの適切な年間引き出し率はどれくらいなのでしょうか?

表1から表4の結果から、この質問の答えは、株式と債券のアロケーション、リタイア期間、リスク回避度や消費の好みの組み合わせによって異なっています。しかし、以下のように一般化できる結論があります。

・ リタイア期間が長い人たちは、より低い引き出し率にすべきです。

・ ポートフォリオに債券を組み入れると、低から中レベルの引き出し率において、成功率が上がります。ただし、株式の存在は、ポートフォリオの価値を上昇させる潜在能力があり、高い引き出し率を約束します。言い換えると、債券をポートフォリオへ追加することは、成功率を高めるのに役立つということです。リタイアするほとんどの人は少なくとも50%を株式に割り当てることで利益が得られるでしょう。

・ CPI調整済みの引き出し率を採用する人たちは、引き下げ率を実質的に下げることを受け入れることになります。重要な固定費を抱えている人や年齢を重ねるにつれて支出が少なくなる傾向があるなら、CPI調整は将来の消費のために現在の消費を犠牲にすることになるだろう。

・ 株式の優勢なポートフォリオの場合、3%もしくは4%の引き出し率は、非常に堅実的な選択である。これらの引き出し率は、大規模な財産を遺産として相続したい人たちにとってもうってつけである可能性が高いです。皮肉なことに、より高い引き出し率を採用して、大規模な財産を残す意欲がほとんどない人も多くの財産を残すことができました。表4に示すとおり、4%以上の引き出し率を含む多くのシナリオにおいて最終値は大きなポートフォリオとなった。

・ 支払い期間が短い場合(15年以下)、株式の優勢なポートフォリオから8%または9%の引き出し率でも、持続可能であるように思います。 しかし、リタイアする人たちの平均余命は15年を超えるため、攻撃的な引き出し率と言えます。 平均寿命の定義から考えると、長く生きる可能性が50%はあるので、これよりは保守的な引き出し率として、期間も長く考えることが賢明であると思います。

まとめ

はい。論文は、ここまでです。

いかがだったでしょうか?

FIREするにあたっては、以下が重要であると思います。

・ 1926年から1995年のデータから、株式と債券のポートフォリオにおいて、引き出し率3%や4%はポートフォリオを使い果たす可能性は非常に低い。

・ インフレの影響を考慮すると、ポートフォリオのリターン率よりも小さい引き出し率にすることが賢明である。これにより、ポートフォリオの価値を毎年高めることができる。

・ インフレの影響を調整しても、3%や4%の引き出し率は、株式が多いポートフォリオでは、高い成功率である。

参考になれば幸いです✨

資産運用や投資についてつぶやいてますので良ければTwitterに遊びに来てください!

https://mobile.twitter.com/kaisaobama1

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?