チェルノブイリの春と休む

本作品は、エマニュエル・ルパージュの作品だ。エマニュエル・ルパージュの作品は、以前、「ムチャチョ」という作品を紹介している。下記から確認して頂きたい。

本作品は、前作とはうって変わって、作者であるエマニュエル・ルパージュがチェルノブイリに行った話をドキュメンタリー作品のように仕上げた作品だ。日本は、広島の原爆、東海村での臨界事故、そして福島第一原発での事故と、原子力による多くの犠牲者を出しながら、なお、資源を持たない国としてエネルギー政策について理想と現実の間で悩み続けているのだと感じる。そして、フランス(かつては米国も)も同様であり、作者であるエマニュエル・ルパージュの原子力のへの関心については、少なくとも私個人としては共感できる。

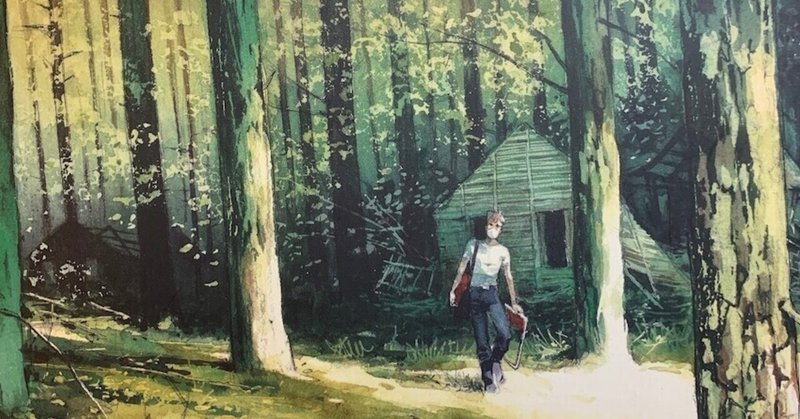

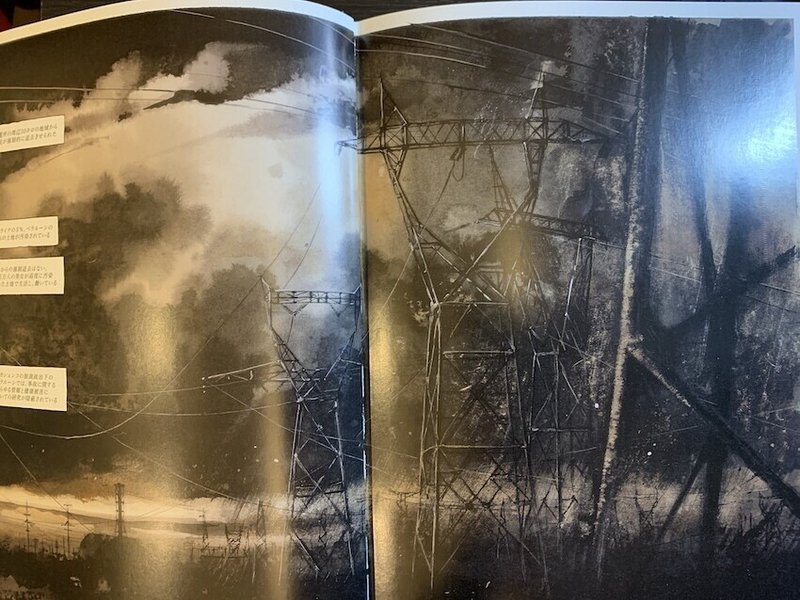

本作品は、チェルノブイリを訪問する話であり、前述の経緯を踏まえると、昔起こったチェルノブイリの事故により、数十年経ってもチェルノブイリは如何に悲惨で、絶望的な状況であるかを描いた作品かと思うとそうではない。正確に言うと、最初は、そのように描こうとしていた。それはこんなイメージだ。

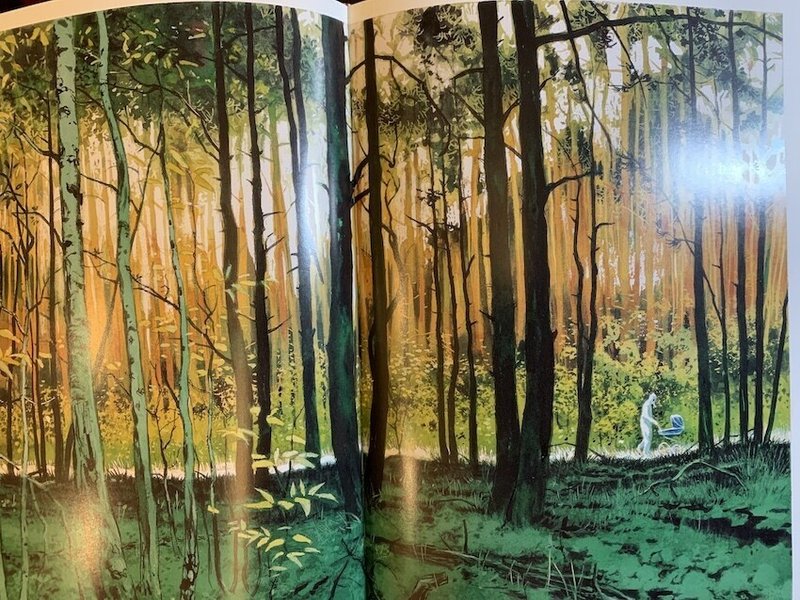

しかし、現地に入り、現地で生活をしている人と触れ合ったり、直接現地の自然に触れたりするとイメージが少しずつかわっていく。こんな風に。

本作品の内容は、作者がチェルノブイリに入って現地の人とコミュニケーションをしたり、デッサンをするという話だ。ストリー自体にドラマチックな展開があるわけではない。しかし、作者の心の変化をナレーションと綺麗な色彩で表現する様子は、日本の漫画ではあまり見られない漫画の1つの表現方法として非常に興味深い。

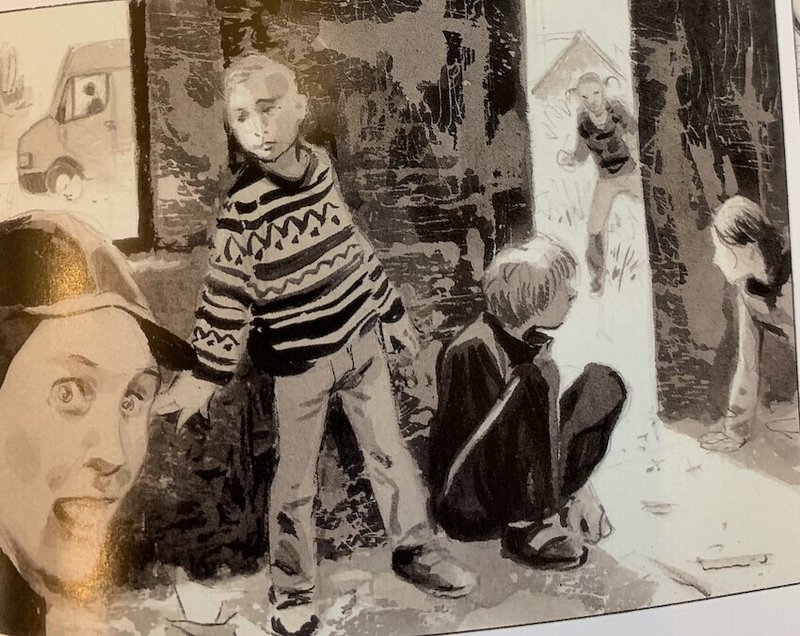

それに加えて、とても絵がうまい。1コマ、1コマが1枚の絵画のように描かれている。下記のコマなんかは子供の表情や子供が楽しく遊ぶ様子が躍動感あふれる形で描かれている。

本作品には、チェルノブイリの春に加えて、東日本大地震のあとに作者が福島を訪れたストーリーも合本されている。そちらもチェルノブイリの春と合わせて読むととても興味深い内容となっている。

原子力行政というと、とにかく政治的な色がついて議論をされがちだけれど、こういう一人の個人の現場の印象というのは非常に貴重だし、議論の出発点はそういう個人の感覚でありたい。そういうことを考えさせられる作品だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?