介護の日本語を教える前に~認知症会話~

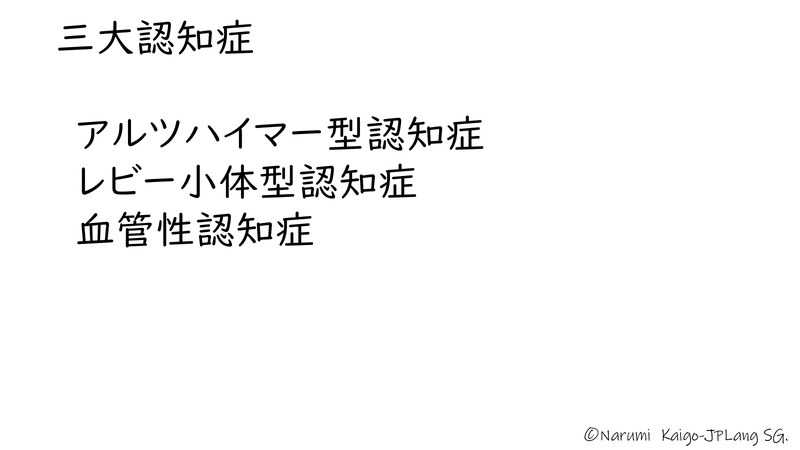

1.認知症とは

もともと痴呆症と言われていて、2004年に「認知症」という名称に変更されました。利用者様や一部の職員さんは今でも「痴呆」という言葉を用いることがあります。日本語研修では「認知症」と合わせて「痴呆症」も語彙として入れておいた方がよさそうです。

日本語授業ではクッション言葉があったり、丁寧な言葉を勉強しますが、認知症の利用者様に行動を促したり誘導したりする際、あえて短いフレーズを使います。

「申し訳ないのですができるところまでお願いできますか」「左手でこちらを持っていただけますか」「トイレ終わったので立っていただけますか」など少し長めの文章で声をかけると「何言ってるか分からない!」「なに?」「私に何をしろと?」というような困惑した表情になったり、パニックになったり、時には怒り出す人もいました。そして突然車いすから立とうとしたり、こちらが意図している行動とは全く違う結果になってしまうこともありました。転倒なども大変危険です。

実際にトイレ介助をしていたときのある利用者様の一例ですが、耳がほとんど聞こえないかたで、トイレ(便座)から車いすに移乗する際の介助で「お立ちいただけますか」というと「何?何なの?わかんない!」と何度も大声で言われました。ゆっくり耳の近くで大きめの声で「立ってください」、「立って」、といっても「は?」と。「立つ」で初めて伝わり「あぁ、立つのね」といって立ってくれました。「聞こえない!」とよく言われることもありますが、認知症だからと言って声掛け内容が理解できないわけではありません。

介助が終わった後「(協力してくれて)ありがとね~」「ありがとうございました」とお礼をいうと「ありがとね」と言ってくれたり笑顔になってくれたりします。

利用者様は敬意よりもどう行動したらいいか指示を早くほしい、その気持ちの優先度が高いです。「つぎ、どうしたらいいの?」という気持ちがいつもあります。

日本語教師でいうと、、、オンラインレッスンでWifiが遅かったり途切れたりして、受講者が何を言ってるのか分からないとき、受講者が「書いてください」と一生懸命いっても伝わりません。先生もだんだんイライラしてくるかもしれません。でも「書く」という音が聞こえるとどうでしょう。先生に対して「書く」というのは失礼ですが、この場合は講師側は「動詞を聞き取れてよかった」、受講者側は「依頼が伝わってよかった」、とお互い「伝わらない」というストレスから回避されると思います。

ご利用者様も同じだと思います。伝える、ではなく利用者様に伝わることが大事です。

2.認知症の利用者様との会話で多いパターン

実際の会話の中で日本語教育に取り入れやすく、現場でも多く話されていた内容を紹介します。

職員はいつも利用者様のお相手をできるわけではありません。一人寂しくお過ごしの時間もあります。そんなとき1人でおちつかない、周りから放っておかれていると思い不安になったときなどによく何かを集めることがあります。

私がよく目にしたものは手を拭くペーパーやトイレットペーパーなどの紙類です。ものを集める理由としては、孤独感から周りの注目を引こうとしている、物不足の不安から集めている、貴重なものだからとっておく、非常時にないと困るから集めておく、など様々な理由が考えられています。

こんな話もききました。オイルショック(1973年頃)の混乱を思い出して、紙を集めているのかもしれない、と。

ポケットが膨らんでいる人、小さなポーチや手提げ袋を持ち歩いている人、紙収集が多いです。

紙以外にも収集はあります。食事の残りをズボンの中や入れ歯ケースに入れる人もいます。

「ここで食べてましたよ」と事実を言っても「食べてない」といって怒り出す人もいますので言わない方がいいんですが、この時点で反応を見る職員さんもいました。「食べてない」と言われたらこれから準備する、おやつを準備するなど話を合わせるとその場の会話は穏便に終わることが多いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?