介護の日本語を教える前に~色表現と色を使う場面~

覚えたほうが便利な色表現

色は8色「赤・青・白・黄・黒・緑・茶・紫」覚えていれば十分だと思います。状況や場面によって使う色がだいたい決まっていますので、各場面ごとに紹介します。施設によっては使う色は異なるかもしれませんが、用途は同じだとお考え下さい。

「あずきいろ」「ねずみいろ」など特殊な表現もあるのでしょうが、現場ではほとんど聞きませんでした。地域性もあるのかもしれませんが、外国人介護士さんがちょっと格好をつけて「介護記録、難しいですよ」「色、たくさんあります。えんじいろ、おうどいろ」とか言いたかったのでしょうか。市販テキストを見るとそんな気がいたします。

1)とろみの量

どの施設でも朝、昼、夜の食事と10時・15時頃に水分を提供します。私のいたところはコップ1杯に180CC、それを5回、1日900ccを目安に飲み物を提供していました。そのほか食事からも水分を摂取しています。

水分提供の際、とろみは介護士が入れてお出しします。介護士は分量を判断しません。管理表などに書かれたとおりの量を入れて混ぜてご提供するだけです。その管理表は例えば計量スプーン5CCは黄色、10CCは赤色、15CCは青色、というように色を決めていて、そのシールを計量スプーンに貼っていました。色シールの下に該当する利用者の名前が書いてあり、それを見ながら水分にとろみを入れていきます。

表を見ればわかるので、この場面では「赤」「青」という日本語は特に必要ありません。

有料ホームによっては利用者ごとにとろみ剤ケースがあって、名前の横に色シールがついていたりする。瞬時にとろみ量が判断できるので、同じ色のスプーンでトロミを入れるだけ。出勤数の少ない人でもすぐわかるので便利。

2)汚染服を漂白につける

利用者様の汚染服を洗濯に出す際、「赤」「青」など色の系統が分かるように記していました。尿や便で汚れてしまった服を仮洗いし、バケツなどに入れてつけ置きします。そのフタにメモを貼り付ける際、近い色を書いたり「赤・青・緑・黄・白」など〇したりします。細かい表記はありません。

なのでこれらの漢字の読み書きは練習しておいた方がいいと思います。

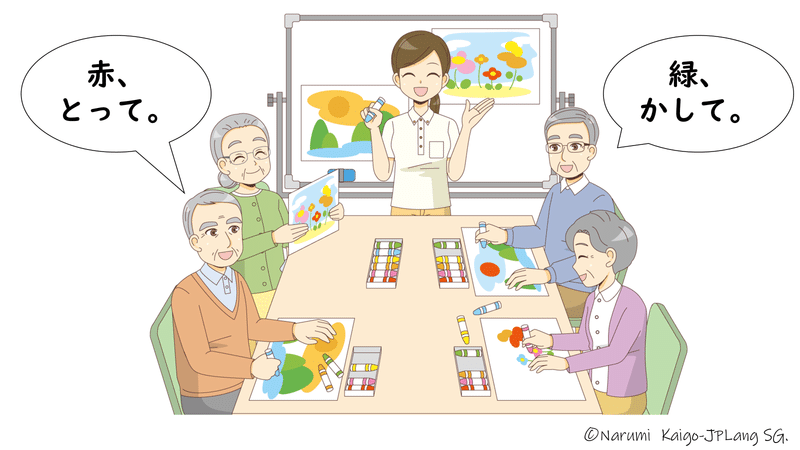

3)レクリエーション「ぬりえ」

昼食後少しまったりしたらレクリエーションとおやつがあります。デイサービスは毎日レクがありましたが、有料ホームによっては週末しかやっていないところもありました。

「ぬりえ」は指先を使ったり、自分で配色を考えたりしますので、よく実施されています。

利用者様からよく色鉛筆を指定されます。「ちょっとお姉さん、赤いのとって」「青とって」というように。12色聞いてその色えんぴつを取る、という練習があってもいいかもしれません。「はい、どうぞ」を添えて。

4)レクリエーション「おりがみ」「玉の色」「チーム名」など

新聞を棒状に丸めたスティックに赤や黄色のテープをまいて、「赤のところでキャッチ」「つぎは黄色、キャッチ!」というように上に投げてキャッチさせるレクがあります。やり方は色々あります。転倒防止にとてもいいです。フラっと転びそうになったときに近くの手すりやスタッフの腕につかまってくれますから。

「わたし緑が好きだから、緑のおりがみちょうだい」「あかい玉を投げるんですよ」「青いところまで投げてみましょうか」などレクでは色が多く使われます。

5)洋服選び

まず朝どの服を着たいか選んでもらうときにどちらの柄にするか、色にするか、尋ねます。イブニングケアの際に、翌朝の下着や服を「着用順」に重ねて置いておくところもあれば、朝選ぶところもあります。

散歩や面会などがあれば服を変えたり上に羽織ったりすることもあり、色を尋ねる場面が出てきます。

実際の会話の一例です。

介「どっちの服にする?」

利「そっちの薄いピンクのほう。」

とか

介「これにしますか?」

利「う~ん、青いのないですか?」

とか

介「どれ着る?」

利「そのえんじ色の・・・」

介「え?どれ?わからない」

利「その赤いの」

介「あ、これね。オッケー」

など。私が勤務した施設では外国人介護士はあまり丁寧な物言いではありませんでした。

「濃い」「うすい」をつけて濃淡を説明することもよくあります。

「はいいろ」「ねずみ色」「グレー」人によって異なりますが、特殊な言い方が分からなければ「これですか?」「ねずみ?わからないです。」といえば「グレー、わかる?」「はいいろ」「その右のほうにあるやつ」というようにわかりやすい表現に言い換えてくれます。伝わらないとご自分が困るので、伝わるように簡単な表現を使ってくださることが多いです。

それに、正直そんなに似たような色が並ぶほど服を置いているわけではありませんので、特殊な表現はその都度で十分だと思います。

6)食事介助用エプロン(スタッフ間での指示)

利用者一人一人にエプロンの柄や色が決まって、カタカナで名前が書いてあることが多いです。消えていることもよくあります。出勤回数が少ない、あるいは日の浅い職員さんは覚えていない場合もあります。名前が消えていると「〇〇さんのエプロンどれ?」と尋ねることもあります。「その水色の花柄の」というように色の指示を出したり受けたりするします。

「あ、洗濯が間に合ってないの。そのオレンジの使ってもらって」というのもよくあります。

勤務先ではエプロンをたたんで一番上に来る位置を決めておいて、その位置に名前を書いていました。

7)洗濯物が返ってこないというクレーム

衣類には必ず油性マジックで名前を書いてあります。漢字あるいはカタカナ表記です。各自の洗濯ネットに入れて出すところもあれば、全員分をいくつかの袋に分け入れるところもあります。どこかにまぎれてしまったり紛失ということが実際には少なくないです。

ある有料ホームでは「いつも下着が返ってこないのよ。名前書いてるのに。水色の長袖ね。探してほしいのよ」と言われたことがあります。

そのほか、「服が2枚全然返ってこないのよ。白地に花柄の長袖と薄い青のシャツなんだけど。もう一度さがしてくれる?」というように詳細を伝えてくださることもあります。

8)尿・便の色

何も問題なければ通常は排泄管理表に排泄量を記入するだけですが、要観察の人の様子を細かく記載する指示が出る場合があります。

尿や便の色、見た目や硬さなどその様子を排泄管理表に数字で記載する施設が多いと思います。独自の対応表を作っていて、それをもとに数字を記載します。数字でない場合は「濃い茶色」「泥便」など色や状態を漢字で表す場合もあります。

排泄管理表に書く以外に会話で「〇〇さん、ちょっと血が混じってた」「〇〇さん、かなりお腹下ってる。おかゆに変更してもらおうかな。とりあえず看護師さんに言ってくる」などさまざまです。

色の読み方以外に「濃い」は排泄関係で必要かと思われます。色以外に排泄で必要な漢字はまだ他にも「多」「少」などありますが、ここでは色のみの紹介で。

9)顔色

利用者様の様子を表す際の顔色の表現は記録でも会話でも使います。

顔色が悪い、顔が赤い、白い、青い、などがよく使われますので、実際はどういう色なのかネットか何か画像などで見ておいたほうがいいかもしれません。「血色」も使われます。

10)皮膚の色

排泄介助や入浴介助の際、皮膚の状態を観察します。いつもと違うと感じたら看護師さん(不在ならとりあえず上司にあたる介護士など)を呼んで対処してもらい、記録に書きます。

黒、紫、青、赤、がよく使われています。ガサガサ、粉がふいている、などの状態を表す表現は多くありますが、ここでは色のみを紹介します。

11)「はだいろ」か「うすだいだい」か

日本語教育として正しい日本語を導入となるのでしょうが、現場の日本語となると使われている日本語を重視しますよね。。介護現場も同じです。利用者様も職員も「はだいろ」を使います。会話の中で「うすだいだい」を耳にしたことはありません。色鉛筆を指定するときも、もちろん「はだいろ」です。とはいえ会話でそんなに頻繁にあるわけではないので、若い世代に聞いたことはないんですが・・・。というか勤務した施設には一人も若い世代はいなかったような・・・。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?