大江健三郎さん【十七歳の文学】について

わたしは、大江氏の作品(晩年の連作を除いて)を、ほとんど読む機会なく、その文学的達成については、一般に言われる以上のことは語れないのだが、

でも、氏の青春期、松山で通った高校の【文芸部】で書いたテキストについて、わたしも同じ年齢のころ、それにふれ、大きな影響を受けたことを、その死に際して、思い出す。

なので、よい読者でもなんでもないが、偉大な小説家をあおぎみる、ちょうど40年離れた後輩の目に映ったものごとについて、書いてみる。

昭和が終わった1989年からの3年間・・・【松山東高】という学舎で、文芸部と演劇部に、片足づつ突っ込んでいた青春期・・・それぞれの活動における大先達こそ、大江健三郎と、伊丹十三であった。

(その来歴について、最近たまたま【同窓会誌】に寄稿したテキストは、こちら)

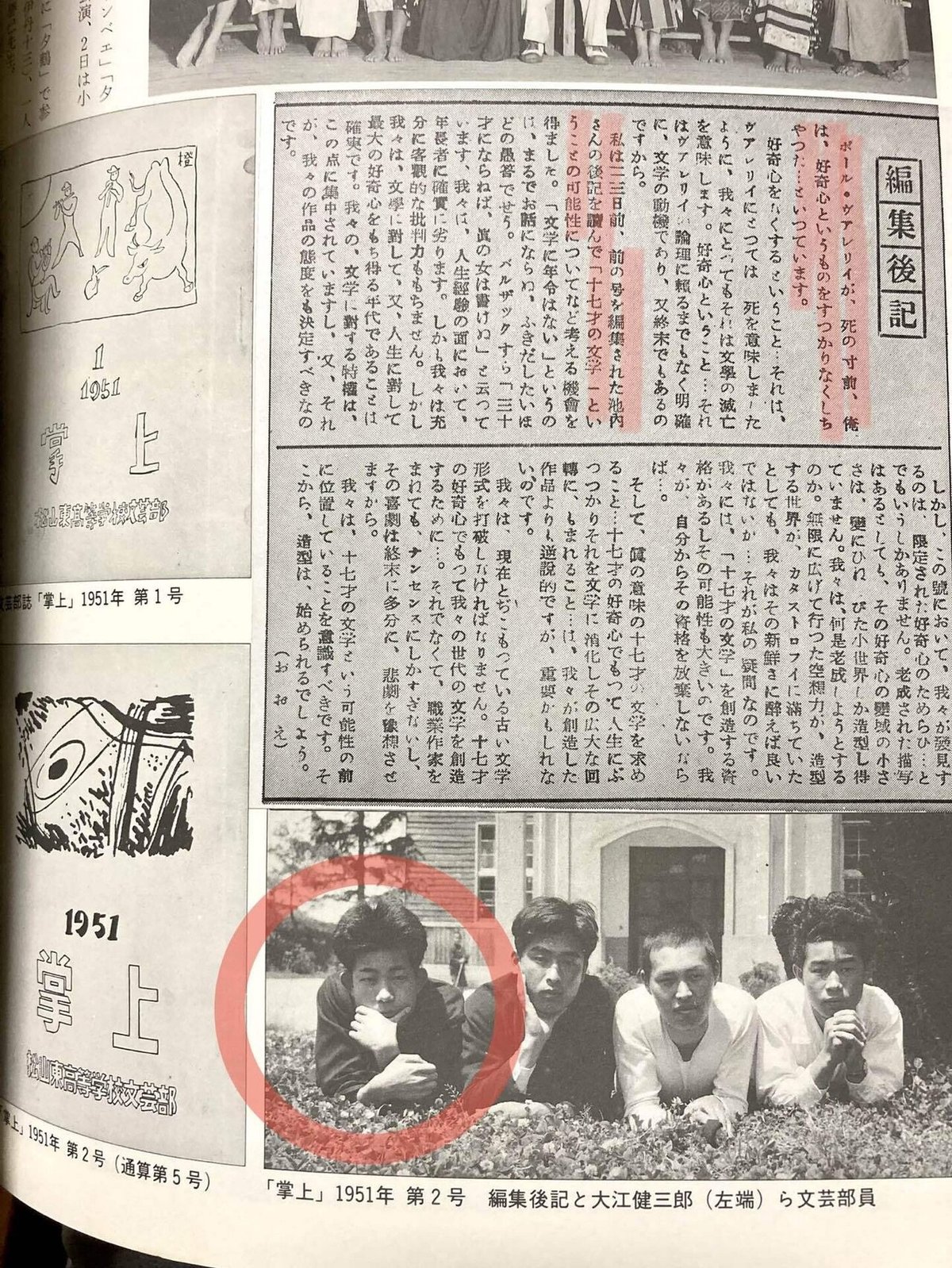

さて、その文芸部では、文化祭にあわせて【掌上】という文芸誌を発行しており、1951年、大江氏が高校2年のとき、第2号の編集に携わったことが、その後記から分かる。

その文中に「前の号を編集された池内さん」とあるのは、伊丹十三(本名は池内義弘という)のことで、当時ふたりは【十七歳の文学】について、熱い議論を交わしたようす。ヴァレリーの「好奇心」を引用し、後年、ことばを吟味し【誠実】に語る・・・その人柄を先取りするような、この編集後記の文体(および内容)に、わたしは、ずいぶん影響を受けた。

大江氏編集の2号から、ちょうど40年後・・・1991年の【掌上】52号を編集することになったとき、文学と演劇、二刀流であった、わたしが、ヴァレリーの向こうをはって、持ち出したのは、マルチな才人、ジャン・コクトー!

【青年は決して安全株を買ってはいけない】

そんなアフォリズムを、文芸誌をとおして、ハイティーンの同世代に投げかけたのであった。

(最近、10年ほど離れた後輩の方より「在学時、それらを読みましたよ!」なんて声を聞いて、ビックリしたもので、まあ、たしかに表紙はクリムトの絵画「悲劇」だし、同じく高校時代、演劇の自主公演にも劣らず、この52号の編集にも、そうとうチカラを注いだもので)

(ちなみに、松山中学〜松山東という学舎に集う、文学サロンは、大江氏たちの【掌上】より以前、その源流には、正岡子規や夏目漱石らの句会、子規の弟子たちの結社とか、その後、伊藤大輔、伊丹万作、中村草田男らの回覧誌【楽天】などが、位置づくわけだが、そのあたりの来歴も、同窓会誌に寄稿したテキストにて!)

× × ×

さて、大江氏は、たしかに松山で、短くも、苦々しき、多感な青春期を過ごしたが、その豊穣な作品世界の根っこにあるのは、松山以前、あくまでも、故郷・内子(大瀬)での日々である。

なので、松山という土地について、氏の口から具体的に語られることはなく、実際のところ、それは冷ややかなもので、愛校精神とは縁遠い。

(と、大江氏の番組を担当するNHKのプロデューサーにも、聞いたことがある)

(ただ、伊丹との強烈な出会いがあるから、晩年の連作では、松山での青春期が、愛憎半ばに描かれ、興味深い)

そうした、大江〜伊丹の【郷里に対するスタンス】は、青二才な高校生にとって、大きな影響を与えるもので、愛校精神とか、そういう近視眼的な「尺度」ではなく、もっと高みへの憧れというか、諸先輩たちも見つめる、はるか彼方をともに、まなざす!・・・こうした気概が、十七歳の文学〜その感受性には、確かに通底するものがあった。

1994年の【ノーベル賞】受賞時、全国紙の地方ページで、そんな松山という土地でも、お祝いの座談会があり、高校時代の恩師から、声をかけてもらった。

当時も、大江文学を、読む機会なく、参加するのもためらわれたものの、よい読者ではないが、はるか後塵に拝するものではあり・・・末席に列することにした。

編集された新聞紙面は、あたりさわりない発言で切り取られ、少々残念だったが、文学作品について言えないのだから、おそらく、ここで書いたようなことを喋ったのだろう。

【九条の会】などの活動も、わたしは同時代ではなく、氏の社会的活動についても、一般に語れる以上のことはない。【大江光さんの音楽】についても、音楽に造詣の深い友人が、高校の当時「素直な音楽だね」・・・そんな斜に構えた批評を真に受けて、当時、特に耳を傾ける機会もなかった。

× × ×

しかし、その晩年、断筆宣言の以降・・・伊丹との交遊を描いた連作や、最近、知ることになった筒井康隆と蓮實重彦による、大江氏への真っ直ぐで、てらいない賛辞に接すると、偉大な小説家の【同時代性】とは、オンタイムに限らず、いつだってライブスイッチが入るものだと知る。

もちろん、私の場合、青春期の同調が、バイブレーションしているのは、言うまでもないが、そうした個人的な経験は、だれにもありうるだろう。

小説家に【偉大な想像力】が発揮されるとき、それを生み出した社会や、時代の尺度を同時に広げるもので、大江作品が存在することは、世界をそれだけ、豊かにするものであった。

死は欠落ではなく、次の再生に通じる。

大江健三郎という影響力は、文学に結晶しつつ、そこから溢れて、この世界に広がったように・・・たとえば、ヴァレリーの好奇心であったり、光さんの音楽であったり、九条の会であったり・・・その人生、多様な局面における生きざまに共通するのは、青春期の文体にも見られた【誠実】ということかもしれない。

それは、いま、もっとも、この世界が求める価値のひとつであるように思えば、大江健三郎の文学も、現代にいきる新たな古典として、いつだってページが開かれることを待っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?