【#お気に入りの美術館】 太宰府天満宮〜九州国立博物館

オトナの美術研究会の4月のお題「#お気に入りの美術館」で記事を書くにあたり、私はたびたび足を運んでいる九州国立博物館(以下、九博)をとりあげることにした。

九博は太宰府天満宮のすぐ近くにあり、設立にあたっては天満宮さんが土地を寄進なさってもいるということで、今回はともにご紹介しよう。

太宰府駅へは、福岡市の中心部、福岡天神駅から西鉄電車で25分ほど。たいていは二日市駅で乗り換えだが、一日に数本、観光用の直通急行もある。

ところで、この「天神」という地名、江戸時代にこの地に移された水鏡天満宮が天神様(菅原道真)を祀っていることに由来する。太宰府へ行く前から、すでに道真公はあなたの側に。

太宰府駅に着くと、道真公が好きだった梅の花に、季節を問わず迎えられる。

天満宮への参道は、駅横すぐからで、再びのインバウンド効果がすごい。

隈研吾氏によって設計されたスタバは、伝統的な木組み構造を使ったアート空間だ。

参道は食べ歩きOKなので、特別展を見る前には必ず梅ヶ枝餅でチャージしている。コロナの影響で、九博では現在レストランどころかカフェも閉じられているので、ここ参道で燃料補給しておかねば後が辛い。

今日も一ついただいた。私はこのお店の味が好き。マツコさんが言っているように、餡子はやっぱり甘くなくっちゃ。

梅ヶ枝餅は、福岡のほとんどのスーパーの冷凍食品コーナーで、5個入りの箱売りがされている。私も、このお店のものを家の冷蔵庫に常備している。

鳥居をすぎて、天満宮におきまりの御神牛。太宰府天満宮の境内には、合計なんと11体の神牛像があるらしい。

「心」という漢字をかたどった心字池をこえて本殿の方へ。

心字池にかかる3つの橋は「太鼓橋」で、それぞれ過去・現在・未来を表している。

さだまさしさんのご当地ソング『飛梅』の歌詞に、

♪3つ目の橋で君が転びそうになったとき はじめて君の手に触れた僕の指♪

というフレーズがある。私もあのとき転ぶ真似でもしていれば、と思わなくもない。でも橋はけっこう勾配があるから、あと20年もすれば足元がおぼつかなくなって、嫌でも転びそうだ。

手水舎、楼門をすぎて、御神木の飛梅へ。ふくらみつつある小梅もあった。

そういえば、「飛梅」に似た感じの名前の病気が最近はやっているそうだから、皆様もご注意のほどを(アブナイ話題でごめんなさい)。

本殿は、現在3年間かけての大改修中で、モダンなデザインの仮殿が設置されていた。

よく言われていることだが、苦しいときだけ神頼みをして、願いがかなえられる訳がない。少なくとも、私の人生そんなに甘くはなかった。

だから今日は、「自分なりに可能な範囲で勉学を続けます」と約束した。成就できれば、お礼参りにまた来よう。

ところで、第40代の現宮司さんは、中学・高校・大学とエリートの道を歩まれ、美術史学を専攻なさったご経歴。まったくの二次情報であるが、「受験のときのプレッシャーがものすごかった」とのこと。そりゃそうだ、学問の神様の威信がかかっているのだから。

ついでに、先代の宮司さんに関する二次情報も。「天満宮の宮司を第40代に引き継いで、少しのんびりしようと、近くの竈門神社を担当することになった。すると、すぐに『鬼滅の刃』が大ヒットして、以前より忙しくなった」とか何とか。

なお、現宮司さんのご活躍により、天満宮は「境内美術館」として様々なアートへの取り組みを続けている。

たとえば、実際の境内には10個の現代アート作品が常設されており、下の写真の椅子はプラスチックに見えるが、実はブロンズ製。作品タイトルは、《歴史について考える》。

オ美研のなかには興味を持たれる方もいらっしゃるだろうから、リンクを貼っておく。(https://keidai.art)

さて私は、受験シーズンに紅白の梅が咲き誇る梅園の方へ。左手は「曲水の庭」で、やはり梅の花のころに「曲水の宴」が開かれる。

平安装束に身を包んだ歌詠みたちが庭内の曲がった小川の両側にひかえ、流れてくる盃が自分の前を通り過ぎるまでに和歌を短冊にしたためるという神事。

そんなこと 私にできる はずがなく ……

下の句も出てこないまま、歩を進める。

ここの左奥は、「だざいふ遊園地」というレトロな遊園地。右手に行けば、九博へのアクセストンネル。娘が子どもの頃、「だざいふ園に連れて行ってあげる!」と言って連れてきて、何度ここを右側に向かわせたことか。

いや、約束はちゃんと果たしている。雪の日の「ゴッホ展」のときも、凍えながら遊んで咳が出た。ゴッホゴホ。

九博へのアクセストンネルに入ったら、急なエスカレーターを登った後、「虹のトンネル」と名付けられた動く歩道を進む。

トンネル内には、虹色に変化する光のなか、九博の過去の特別展ポスターが横の壁に掲示されている。現代アート作家の人だったら、もう少し別のインスタレーションをしてみたくなる空間かも。

「連絡通路の長いトンネルを抜けると九博であった」。寄り道をしなければ、太宰府駅から徒歩10分ほどで九博へ到着。

九博は、東京、奈良、京都に次ぐ4番目の国立博物館として、2005年(平成17年)に開館した。

他の3つの博物館が美術系博物館であるのに対して、九博は歴史系博物館として設立されている。九州の歴史的・地理的背景から、「日本文化の形成をアジア史的観点から捉える博物館」を基本理念にしているとのこと。

天満宮のそばにあるので、参拝客のためにも、九博は元日から開いている。

実は今回、お題記事の投稿がギリギリになったのは、今日4月29日からはじまった特集展示「誕生250年記念 秋田蘭画ことはじめ」を見に来たかったため。今月中旬から開かれている特別展「アール・ヌーヴォーのガラス」も観覧したけれど、私のメインの目的は秋田蘭画のほう。

「秋田蘭画」とは、江戸時代に秋田の武士が描いた阿蘭陀風の絵画のこと。

鎖国下の江戸時代でも、長崎をとおして日本にはオランダの学問や芸術が伝えられていたが、18世紀に蘭学が盛んになってのち、秋田蘭画が誕生した。秋田藩の藩主・佐竹曙山と藩士・小田野直武が博物学者・平賀源内と出会ったことをきっかけに作り上げた秋田蘭画。それまでの日本にはなかった西洋の遠近法を用いて、身近な風景や事物を描く様式が創造されたという経緯がある。

この秋田蘭画に私が興味をもったのは、美術史の本のなかでのこと。

私は仏像が大好きなのだが、それ以外の美術史にはまったく疎くて、教科書的な本から勉強しているところ。そのテキストのほんの一章一項の記載ながら、なぜか気になって仕方なかったのが秋田蘭画だったのだ。

だって、考えてもみてほしい。

いくらあの源内から教わったとはいえ、留学もせずに、日本に当時流入していた蘭書の挿絵や銅版画だけから西洋絵画技法を学んだというのだ。それが国の中心・江戸ではなく、日本の端の方に位置する秋田の人間たちというのだから。

美術史の本を読んだあとに少し調べたのだが、曙山と直武にまつわるストーリーが面白い。

秋田藩の要請で銅山の検分に訪れた源内に、生来画才に恵まれた直武が出会って西洋画法を知ったのが、彼25歳のとき。藩主の曙山は、殖産興業策のため源内のもとでさらに学ぶよう、直武に江戸詰めを命じた。

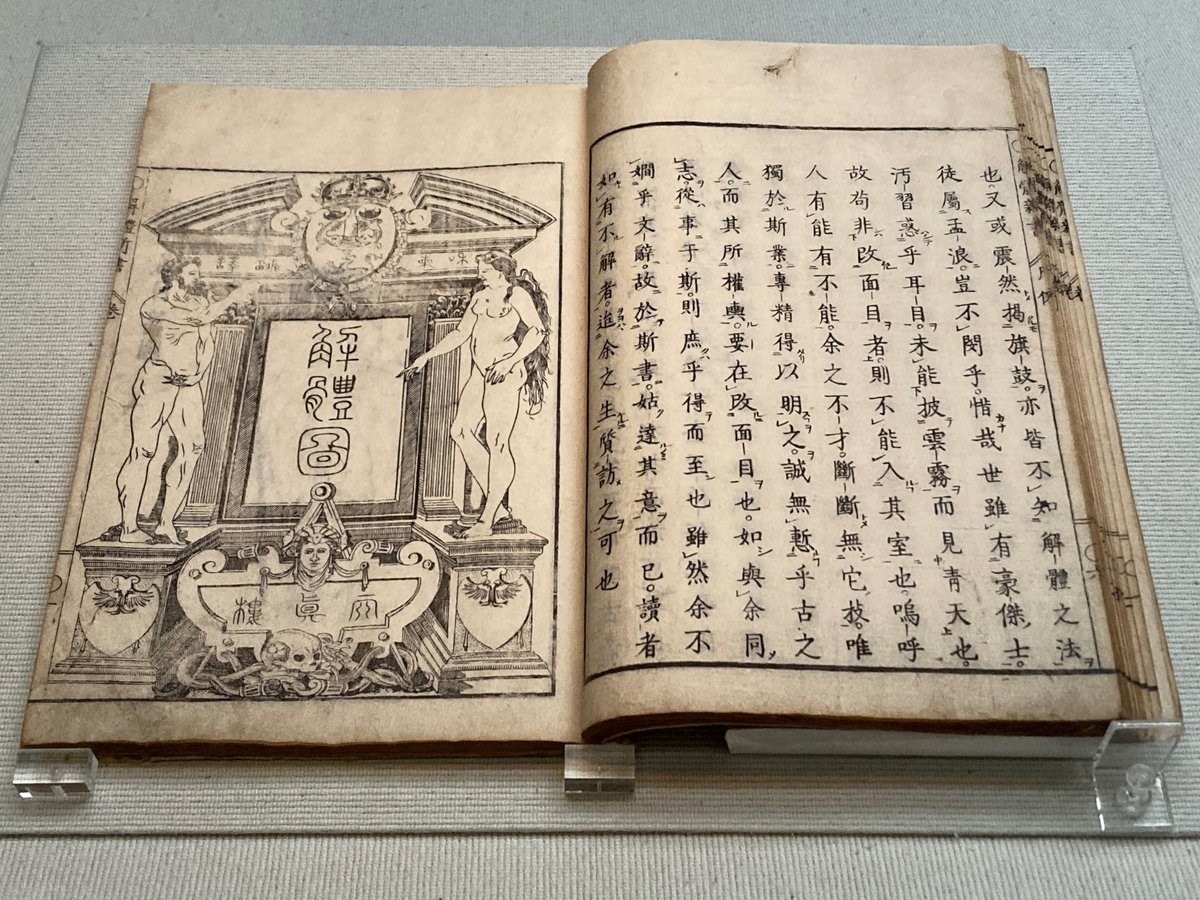

江戸での直武は、杉田玄白の訳した歴史的医学書『解体新書』に挿絵を描き、《不忍池図》なども製作。そして、藩主の曙山や他の藩士たちに科学的な写実技法を伝え、秋田蘭画の基礎を築いていった。

その後、直武は32歳で没し、秋田蘭画はほんの10年ほどで盛期を終えた。しかし、幾何学的遠近法で描かれた構図は後世の浮世絵風景画にも影響を与えており、日本における洋風画の先駆者としての意義は大きい。

このような秋田蘭画のコレクションが秋田から一堂にやって来るということで、私はとても楽しみにしていた。

幸い会期の前半には、諸テキストに登場する《不忍池図》も展示されていた(ガラスの写り込み…)。たしかに遠近法や陰影法を強く感じる。一方で、近景の植物は沈南蘋風の写実性。

それから、今回実際に展示を見て私のなかで急速にクローズアップしてきたのが、藩主・曙山の存在。

曙山が描いた《蝦蟇仙人図》(写真が下手です)。こんな少々脱力系の絵って、たまらない(脱力系といっても、蝦蟇仙人は当時よく用いられたモチーフらしいが)。

左上の木の枝は、絵心のない私から見ても遠近法がビミョーで、稲妻かと一瞬見間違えそうだ。でも、仙人の血走った目、イヤーな感じの膝下、絶対に触りたくないような蝦蟇のイボイボなど、見れば見るほど引き込まれる。仙人の視線も、私を捉えて離さない。

曙山って脱力系かと思いきや、実はすごい。日本初の西洋画論である『画法綱領』や『画図理解』という理論的な本も著している。

秋田という北国から才能ある部下を江戸に出向させた器量は、なんだか大谷翔平選手と栗山監督の関係みたい(曙山と直武の生まれは1年しか違わないが)。

曙山は、当時としては実に進取の気性に富んだ藩主だといえるだろう。私もこんな殿様に仕えたい。それが無理なら、せめて自分自身が後輩たちに対してこんな気概を持った存在でいたいと思う。

(注:秋田藩政が混乱していたので現実逃避のために曙山が絵画に熱中したという説もある)

展示の関連イベントとして今日開かれた、秋田の学芸員さんによる「きゅーはく☆とっておき講座」もとても勉強になった。静かな語り口でいらっしゃったけれど、内容はめちゃくちゃ面白かった。

直武が江戸から秋田に戻ってきたとき、本来は曙山が参勤交代で江戸に赴かねばならない時期だった。しかし、曙山は幕府老中の田沼意次になんやかんや言い訳をして、半年ほど延期した。実はその間、曙山は直武に学びながら《写生帖》を完成させていたという!

あるいは、曙山は自分の作品のほとんどを、手柄に対する褒美として家臣たちにあげていたとのこと。もしも絵画に興味のない家臣だったら、ありがた迷惑だったりして。それなら私にくださればいいのに。

などなど、1時間の講座の間、私は説明に対してうんうんと大きく頷きまくっていた。おかげで明日は肩が凝りそうだ。

(ただし、《写生帖》の毛虫のページをスライドに大映しするときには前置きが欲しかったです…)

秋田の武士たちがこれほどまでに活躍したのだから、そう、九州男児も頑張ってほしい。女子も頑張るから。(女子って? というか、今時こんなジェンダー表現大丈夫か)

他の3つの国立博物館にくらべれば日本の辺縁部にある九博だけれど、唯一の歴史系博物館として、ニッチの領域を攻めればいいじゃないか。実際、文化財専用のCTスキャナを整備して調査の様子が報道されるなど、けっこう特色を出しているし。

最後に、秋田蘭画のおはこである遠近法を使って、九博エントランスホールを。

追記:

家に帰って、展覧会の主な出品元である秋田市立千秋美術館のホームページにアクセス。で、上記の《写生帖》の画像を見ていたら、二重らせん図が描かれているのに心底驚いた。20世紀にDNA(*)の二重らせん構造が発見されるずっと前に、曙山はそれを知っていたというのか!?

(*)生物の遺伝情報を担う細胞内の物質。日本のプロ野球球団の名前ではない。

調べてみると、さすがにそうではなかった。あのレオナルド・ダ・ヴィンチが16世紀初頭に二重らせん階段を創案し、それがまわりまわって蘭学書の挿絵として18世紀に日本に入り、曙山が《写生帖》に描いたようだ。

日本ではその後、各地にさざえ堂(らせん構造の回廊をもつ仏堂)が建てられている。

ちょうど今、私は別の件でレオナルドについて読んでいたところだったので、この記載にたどり着いた時、思わず「キター!」(古い?)とつぶやいた。昔とちがって、図書館にも行かずに、ネットでとりあえずこれだけの情報を得られることに感謝。

そして何より曙山様、ワクワクした一日をありがとうございました。恐悦至極に存じます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?