書店はエッセンシャルワークである【雑記】

パクチー農家やパセリ農家はエッセンシャルワーカーか?という問題がある。たしかに食べることは生きていくうえでは欠かせないが、パクチーやパセリがなくても、ほんの少しのスパイスがなくなるだけで、生存には何ら影響を及ぼすことはない(パセリにいたっては、そもそも食われずに捨てられたりする)。なら、エッセンシャルワーカーとは言えないのではないか?

こうした疑念を一度抱いてしまえば最後、次はトマト農家やナス農家も怪しくなってくる。極論を言えば僕たちはカロリーメイトとビタミン剤を摂っていれば死なない。カロリーメイトとビタミン剤以外の食糧生産に携わる職業は不要不急だと言えなくもないのである。

もちろん、カロリーメイトとビタミン剤しか摂れないならそれは生きるに値しない人生だろう。僕らはトマトやナスだって食べたい。だからこそ、トマト農家やナス農家がエッセンシャルワーカーであるように感じるのだろう。エッセンシャルワークとは、「それなしの人生が耐えられない」と感じられるものやサービスの生産や流通、メンテナンスに携わる仕事を指すと言っていい。

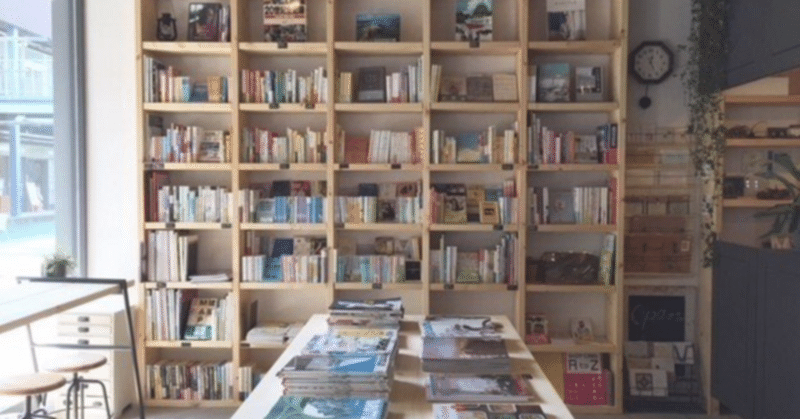

となると、である。僕は書店のない人生や、書店のない社会は生きるに値しないと感じている。僕の意見に同意してくれる人は多いだろう。なら、こう断言してもいいのではないか。

書店とはエッセンシャルワークである、と。

最近、『14歳からのアンチワーク哲学』を売ろうと、書店に飛び込み営業をしている。きっと僕のような無鉄砲な人間がやってくることは珍しいのだろう。なんだかんだと1時間以上話をしてくれる人も多い。

それだけ話し込んでいれば、書店という仕事の哲学にまで踏み込むこともある。そして僕は彼らの矜持に圧倒されてしまうのだ。ほかのエッセンシャルワークの例にもれず、書店は儲からない。それでも、地域で必要とする人のために、なんとか書店を続けようとするその矜持に。書店の委託販売システム(たいていの本は売れなかった場合には返品できるため、書店は仕入れ段階でリスクを負わない)には批判の声も多いわけだが、書店は利己心でリスクを回避しているわけではない。書店という、資本主義の前ではあまりにも弱々しい灯火を絶やさないように、慎重に慎重に店を守っているのだろう。

生き残っている小規模書店の大半は土地持ちである。それでもせいぜいトントンなのだ。はっきり言えば、金を稼ぎたいのであれば、店をたたんで駐車場にでもするか、マンションでも建てた方がいいに決まっている。でも、彼らはそうしない。これは社会から書店というエッセンシャルな機能を消さないための意地であり、闘いなのだ。

それにしても、どうして書店がこんなにも恐る恐る経営を続けなければならないのか?という疑問もある。最近の大型書店は、利益率の高い雑貨やコーヒーを売って、なんとか生き残ろうとしている。それは普通に本を売っていたら儲からないという事態を意味しているわけだが、人々が欲する本を普通に提供するだけで生き残れないのは、どう考えても不合理である。

そもそも書店、あるいは本という商品自体が、市場経済に向いていない。うまいラーメン屋には何度も通うが、一度買った本を何度も買うことはない。それに、ヘイト本を求める人もいれば、詩集を求める人、哲学書を求める人など、趣味趣向が違いすぎて、画一的に本を提供することがむずかしい。その結果、多品種少量生産にならざるを得ない。この性質が古き良き資本主義の原則(大量に、安く、効率的につくって儲けろ)と真っ向から対立するのである。

市場経済のシステムは書店あるいは本という文化を十分に評価できない。その結果、書店の廃業が相次いでいるのである。

さて、こうした問題に対して僕がどのような解決策を提示するのかについては、きっと僕のフォロワー諸氏は察しがついているだろうから、いちいち紙幅を割くことはしない(え? 察しがついていないって? そんな人には『14歳からのアンチワーク哲学』がおススメだよ!)。

僕はマクロな解決策を好むわけだが、せっかく出版社をやるからには、ミクロな取り組みを通じても書店文化に貢献したいところである。その点に関してはなんのアイデアもないわけだが、自分で書店を運営してみたいとは思っている。

とはいえ初期投資が多くて大変なのだ。どこかに後継者問題で廃業寸前の書店があれば、ぜひ受け継がせてもらいたいのだが、どこかにいないものかなぁ。

1回でもサポートしてくれれば「ホモ・ネーモはワシが育てた」って言っていいよ!