柳に風 整理部記者・佐藤公彦の軌跡

かつて私の上司であった佐藤公彦氏は、

東京五輪が開かれた1964年、神戸新聞社に入社した。

デイリースポーツと神戸新聞で長らく校閲・整理記者を

経験し、30代後半にして初めて取材記者に転じる。

後にデイリー・神戸の両紙の編集局長に就任する。

知られざる内勤記者の内実や、阪神・淡路大震災での奔走、

退職後の社会活動などを取材した。

前半の4分の1は無料ですが、それ以降は有料です。

当有料サイトに、なかなかアクセスできないという声を多数いただきました。その場合は、下記に連絡ください。

kadonobu@ymail.ne.jp

28年ぶりに元上司と再会

神戸新聞を中途退社した元記者を取材しながら、私は考えていた。同社を辞めたいと言ったとき、当時の上司はどういう心境だったのだろうか。

私は1989年に入社し、5年ほど在籍し、93年に退社している。最後の職場である整理部の部長だった佐藤公彦(敬称略、以下同)とは、年賀状のやりとりは続けていた。退職した佐藤が、その後は民生委員を務めていたこと、数年前に肺ガンに罹患したことは、年賀状を通して知っていた。

冒頭に記した疑問を抱き、2021年の秋に連絡をとった。取材の趣旨を説明すると快諾してくれた。即断即決が、この人の特徴である。さっそく神戸の街と港が見渡せる高台のマンションを訪ねた。

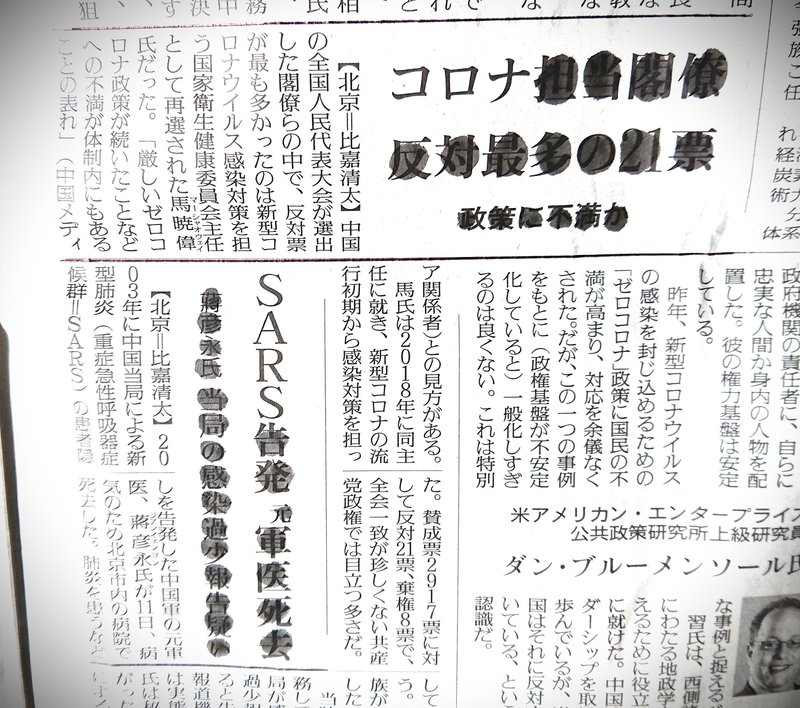

実に28年ぶりの再会だった。闘病中でパジャマ姿の佐藤は80歳を超え、髪は白くなったものの、語り口は昔のままで、長い歳月を感じさせない。肺ガンの自覚症状は、まったくないという。コロナ禍のため病院は満床で、自宅で療養を続けていた。ひとまず安心し、取材を始めた。

「なぜ辞めさせてくれたんですか?」

直截的に問うと、佐藤は即答した。

「ここ(神戸新聞)で終わる男じゃないと思った」

私が書いた本が、テーブルに並べてある。ほんまいかな? と私は思った。というのも私は、外勤・内勤とも目立った業績を残した記者ではなかったからである。

インタビューを通して、この佐藤の受け答えが、数々の修羅場をくぐり抜けてきたからこそ出た言葉であることがわかるのだが、それは追々触れることにしよう。

この日は、私の退社を管理職としてどう考えていたかを聞いた後、参考までに佐藤の社歴を尋ねた。

私が部下であったころ、職場や酒席でおおまかな経歴は聞いてはいた。あらためて耳を傾けると、めっぽう面白い。なにせ、デイリースポーツの東京本社の校閲・整理部を経て組合運動をやり過ぎたとして、神戸新聞本社の整理部に異動させられ、再び組合活動にいそしみ、両社の編集局長まで務めたのだから。

じっくり取材したら、面白い読み物になるのではないか。そう思ったが、この連載は――といっても1年以上の間があるのだが――神戸新聞を中途退社した元記者が、何を経験し、いま何をしているのか、というのがテーマである。佐藤は定年まで勤め上げたので、取材の対象外だ。連載終了後の番外篇で取り上げたいと考えていた。

ところがそんな悠長なことを言っていられなくなった。28年ぶりの再会からちょうど1年後の2022年10月。再び佐藤に連絡をとると、肺ガンが脳に転移したという。連載最後の番外篇、などといっている場合ではない。急いで取材を進めることにした。

ニシン漁で潤った佐藤家

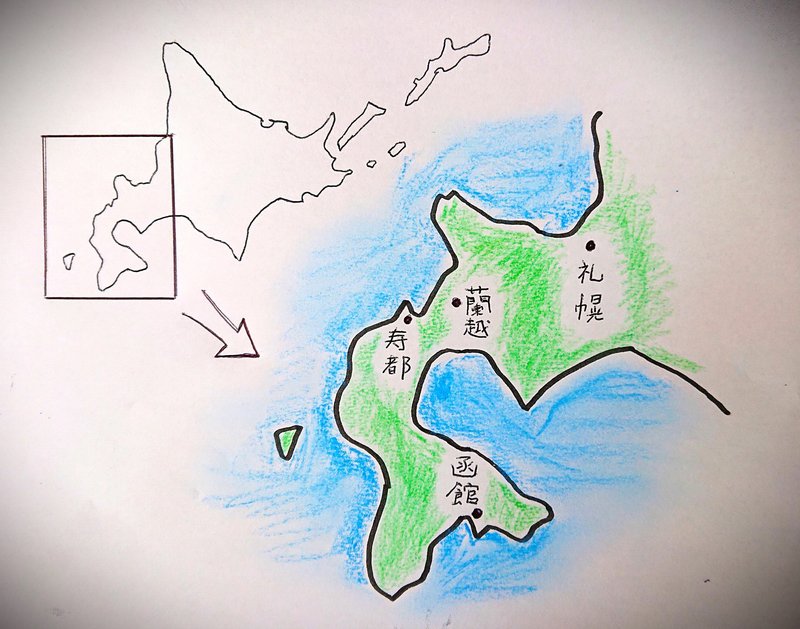

佐藤公彦は、1941年(昭和16)11月9日、北海道磯谷郡南尻別村(現・蘭越町)で生まれた。3人きょうだいの真ん中で、姉と弟がいる(妹がひとりいたが、早くに病死した)。

蘭越町は東に羊蹄山を仰ぎ、スキー場で有名なニセコ町に隣接する農村である。生家は広大な土地、山林を持つ素封家だった。過去帳や祖母の話、さらに弟が父親の50回法要の際にまとめた冊子によると、佐藤から数えて4代前の三郎が、明治初期に青森県下北郡大畑村(現・むつ市)から新天地を求めて北海道寿都のニシン漁の網元に雇われた。札幌と函館のおよそ中間に位置する、日本海側の漁港である。三郎は働きが認められ、独立して網元となる。

明治期のニシン漁は隆盛を極め、春の漁で優に1年分を稼いだ。網元たちが建てた豪奢な家屋は ❝ ニシン御殿 ❞ と呼ばれ、富の象徴として後々語られることになる。三郎の子と孫は、いずれニシンが獲れなくなることを見越し、北海道庁から山林原野の払い下げを受け、積極的に周辺の土地を取得して牧場を開拓していった。

1913年(大正2)生まれの佐藤の父親・三信|《みつのぶ》は、その土地に広大な邸宅を建て、そこで佐藤が生れる。物心がつくころ、佐藤は父親に連れられ、固い雪を踏みしめて、周辺の一番高い山に登ったことがある。父親が長男に誇るように言い聞かせた。

「ここから見えるところは、全部お前の山やから覚えとけ!」

なんとも豪快な話である。

父親は町内に2000坪の土地と、山林200町歩(約2㌔四方)を所有し、蘭越町の監査役や森林組合長のほか、小学校PTA会長、安全協会長などを務めた。まさに地元の名士である。

自宅の近くには、佐藤家の元小作人の家が2軒があった。米や野菜はおろか、砂糖や味噌、醤油、豆腐、こんにゃくなどを自作し、ほとんど自給自足の生活を送っていたという。

「衣服は羊の毛皮で作っとったし、北海道やから魚はなんぼでもあった。当時は肉屋はなかったけど、猟師が熊を獲ったり、馬や牛が死んだりなんかしたときは分けてくれる。買ってたのは、塩と酒ぐらいちゃうかな」

まだ電気が通っていなかったため、敷地内には小川を堰き止めた自家発電用の小型ダムまであった。

その豊かさは、所有する山林がもたらした。燃料として石炭が主力になる前は、家庭では薪や炭が使われていた。山から切り出される木材が、それらを供給した。家屋などの建築資材にも使われ、佐藤家は潤った。

ところが佐藤は、少年のころから恵まれた境遇に対して、居心地の悪さを感じていた。

「家の近所に引き揚げ者住宅とか、開拓民の住宅があった。食うや食わずみたいな人がたくさんおるわけや。自分の家は何でもある。弁当でも梅干やタクアンしか入ってない子もおるのに、自分はそうではない。これでいいんかなというのは、ずっとあった」

忘れられない中学時代の思い出がある。

「町に柔道経験者がいて、練習場を作る話になった。父親が畳を30~40枚、寄付したんや。それが道場になって、俺も道場生に入れられて柔道を始めた。でも、自分でもわかるくらい下手くそや。近隣の道場が参加した大会で、20人くらいの道場生を代表する5人に選ばれた。小学生を入れても18番目か19番目かやのに、畳を寄付してくれた佐藤さんの息子ということで。そのときはもう本当に、世の中これでいいんだろうかと思ったわなあ」

本人の能力とは関係なく、出自によって優遇される不条理を感じた。ちなみに父親は、蘭越町柔道クラブの会長も務めている。

息子は少年期から、罪の意識のようなものを背負いながら生きてきた。貪るように読んだのが、作家・太宰治の本だった。青森・津軽の大地主の家に生まれたことに引け目を感じながら育ち、それを文学作品に昇華した作家である。

「『人間失格』とか『斜陽』『津軽』を読んで、生まれてきて悪かった、俺はこれでいいんだろうかとか、同じようなことを感じている作家がいるんやと思った。金持ちの家に対する反発みたいなものが自分の中にもずうっとあって、それを作ってる社会が悪いんじゃないかと、わからんなりに考えてた」

後に佐藤が持つ反権力志向は、素封家に生まれて感じた社会の矛盾に源流があった。

東京の大学で安保闘争に参加

世の中の不条理を感じながら育った佐藤少年は、やがて青年期を迎える。公立中学を経て、道立倶知安高校に進んだ。通学は蒸気機関車で約1時間。早朝6時50分発を逃すと、次は午後の便しかなかった。

学業成績は、社会と国語は道内摸試で50位以内に入る得意科目であったが、理数系科目がからきし振るわなかった。必然的に大学進学は、私立文系に限られる。

「親父が誰かに入れ知恵されたんか知らんけど、中央大学法学部に行って弁護士になれと。中大なら東京でも私立に行っていいということで受けた。本当は早稲田に行きたかったんだけど‥‥」

1960年、中央大学法学部法律学科に現役で入学する。当時の学舎は、お茶の水にあった。時代は安保闘争の真っ最中である。日米安全保障条約の改定に際し、アメリカの軍事戦略に日本が以前にも増して組み込まれるのではないかという危機感から起こった、全国的な運動だった。安保闘争の中で大きな役割を果たしたのが大学生だった。

「最初の授業でオルグが来て、『国会にデモに行くから、校庭に集まってほしい』と呼びかけてたんや。面白そうやなあと思った。テレビやなんかで世相は知ってるから、行ってみようかなあと思った」

オルグとは、社会運動を進めるため、組織に引き入れる活動および活動家を言う。少年のころから社会の矛盾を感じていた佐藤が、大きな盛り上がりを見せた安保闘争に身を投じるのは、ある意味で必然だった。

デモに参加すると、国会前には装甲車がずらりと並び、機動隊が待ち受けている。デモ隊を指揮するリーダー格の学生が叫ぶ。

「装甲車を乗り越えて、機動隊に飛び込めー!」

北海道から上京したばかりの純朴な佐藤青年は、指示通りに突っ込み、機動隊員に殴打の洗礼を受けた上で拘束され、日比谷公園内に設置されたテントで取り調べを受けた。先輩からデモに参加する際は、学生証を持っていくこと、捕まった際は素性を正直に語って取調官の同情を得ることを入れ知恵されていた。

「すみません。ごめんなさい。授業がないし、デモに行かなきゃダメと言われたから初めて来ました」

教えられた通り、しおらしく佐藤がそう言うと、学生証で本籍地を確認した警官の表情が緩んだ。警視庁の警官には地方出身者が少なくなく、純情学生にはシンパシーを感じてくれたという。それをちゃっかり利用した佐藤はその後、何度もデモに参加し、拘束された。同じ言い訳を繰り返したが、いずれも無罪放免となる。同じ警官から取り調べを受けることはなかった。

入学当初はオルグされる側だったが、数週間後には立場が逆転していた。

「今日は休講になったから、みんなで岸政権を倒すためにデモに行こう! 中庭に〇時に集合してください!」

教室に行ってそう呼びかけると、多い日には中央大学だけで1000人がデモに参加した。もう、授業どころではない。ワクワクしながら大学に通った。自治会活動にも熱中した。仲間とワイワイガヤガヤと議論すること自体が楽しかった。

ところが秋風が吹くころになると、方針をめぐって運動が分裂し、人間関係がギスギスしだした。自然と足が向かなくなり、身を引いた。社会運動は方針もさることながら、どんな同志と組むかも重要である。運動からは離れたものの反権力の志は、終生消えることはなかった。

デモに参加する際に、何かと入れ知恵してくれた先輩が、学生運動の主力組織だった「社会科学研究会」は哲学や資本論ばかりを論じるけど、「歴史研究会」(歴研)は幅広く何でもできるよ、とアドバイスしてくれた。佐藤はそれに従い、入会後は太宰治の小説をテキストに読書会を開き、自らの問題意識を深化させる。歴研への入会が、デイリースポーツ入社につながるのだが、それは後の話である。

公務員を目指したものの

4年生になると、卒業後の身の振り方を考えなければならない。北海道の父親は、長男を跡取りにするか、道内の取引先の銀行にでも押し込むかするつもりだったようだが、本人にはその気はなかった。むしろ、素封家に生まれたことに反発を感じていたので、「北海道の佐藤にはならん」と考えていた。必然的に就職活動にいそしむことになる。

まずは東京都庁と埼玉県庁を受験した。学生運動を経験し、検挙歴があるので、民間企業は受けなかった。企業によってはゼミの指導教員の紹介状が必要だった。佐藤の活動歴を知っている指導教員は「君は無理だな」と引導を渡した。

企業は活動家を嫌う傾向があったが、官公庁は意外にそうでもなかった。佐藤が受験した埼玉県庁の面接では、こんなやりとりがあった。

「学生運動に参加しましたか?」

「はい。何回か行きました」

「行ったことがないという学生がいるんだけど、あれだけ盛り上げっていたのに、本当に行かない学生なんかいるのかねえ‥‥」

「いなかったと思いますよ」

面接官が、学生運動の理解者であったかのようなやりとりである。

東京都の採用試験は、単純計算を繰り返させるような内容で、佐藤はそれに耐え切れず、途中で退室した。後日、埼玉県庁から合格通知が届き、県職員の道を歩む予定だった。ところが4年生の冬に、転機が訪れる。

帰郷を心待ちにしていた北海道の父親は、佐藤の就職が決まった後の12月に自害した。50歳の働き盛りだった。

燃料としての木材が石炭に変わると、山持ちの父親は事業転換を余儀なくされた。当初は金融業や質屋を始めたが、いかんせん素人である。「町全体が貧乏やから、カネを貸したらそのままで返ってこなかった」と佐藤は分析する。

事業がうまくいかなくなると、所有する山林の石山から石材を採掘する事業を興した。広大な土地を担保に、銀行はどんどん資金を貸してくれた。事業を拡大したものの、取り引き先に騙され、やがて立ち行かなくなる。

「破産するのが、格好悪かったんやろうな。山の採石場で、首を切って自殺したんや。初めは手首を切ったけど死ねなくて、今度は首を切った。あとで警察が教えてくれた。手首を切って、かなり出血があったけど、死にきれないんで、最後に首を切ったらしい。ちょっとしたニュースになって、地元にいづらくなった」

父親は生前、取り引き先の数社に石材を納入し、手形を受け取っていた。自害後、佐藤は未払いの業者を訪ね、直談判で精算を迫った。

部屋には熊の敷物が敷かれ、棚には高級酒が並んでいる。佐藤が支払いを請求すると、事業主は平然と答えた。

「うちも大変やから手形を振ってる。そうじゃなきゃあ現金で払ってるよ。そんなことを言われたら、今度はこっちが首を切って自殺せないかん。あんたと同じ思いを家族にさせたいと思っとるんか!」

そう言って開き直るのだった。相手のほうが一枚も二枚も上手で、二十歳過ぎの世間知らずの大学生は、ただうなだれるしかなかった。悄然として東京に帰った。

埼玉県庁の内定を蹴って

年が明け、佐藤は中央大学歴史研究会の同学年の友人の誘いで、デイリースポーツ東京本社でアルバイトを始めた。友人はデイリースポーツの入社が決まっていた。

デイリーは神戸新聞傘下のスポーツ紙として、1948年に創刊した。西日本では初めてのスポーツ紙だった。創刊時はタブロイド判の2ページで、神戸新聞社から刊行された。1955年にデイリースポーツ社が設立され、神戸と東京に本社を置く。

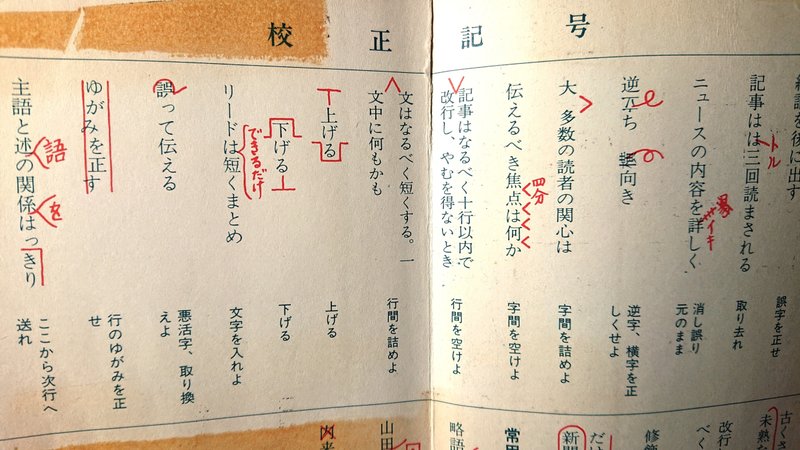

佐藤が配属されたのが校閲部だった。当時の新聞制作は現在に比べると、ずいぶん原始的である。出先の記者が、手書きした原稿を電話で読み上げる。それを本社の速記記者が聞き取り、原稿用紙に書き写す。原稿は文選工によって棒状の活字が拾われ、1段15字(当時)のゲラが刷り上がってくる。元の原稿と印刷された原稿に齟齬がないかをチェックするのが、校閲記者の仕事である。

「当時は字がひっくり返ったり、違う字が入ってたりすることがよくあった。元の原稿と印刷されたゲラを二人で読み合わせたりしてた。それが楽しかった」

慣れると読み合わせのスピードが早くなる。佐藤は限られた時間内に誤字脱字を見つけるのが得意だった。

「記事に間違いがないかもチェックした。プロ野球であれば、紙面に戦評(記事)とスコアテーブル(記録)が掲載される。戦評では2三振とあるけど、テーブルには三振がひとつしかない。ピッチャーが四球を連発したとあるけど、テーブルにはそれが見当たらない。記事とテーブルが矛盾しないか、ひとつひとつを確認していった。その作業が楽しかった。校閲はやりがいがある仕事やなあと思った。嫌やと思うとったらダメやけど、うまいことはまってしもうたんや。俺に合ってた」

好きこそものの上手なれ、とはよく言ったものである。佐藤はたちまち校正・校閲作業に慣れ、社員も顔負けの仕事ぶりを見せるようになる。それを見た社員が、佐藤に声をかけた。

「入社する気があるんなら、すぐに正社員にしてあげるから入らんか」

目端が利きそうな大学生の一本釣りである。当時は神戸新聞とデイリースポーツは一括して採用し、どちらかに振り分けられた。ところが内定が決まり、入社前にデイリースポーツの配属になることを内示された大学生の

中には、入る前に辞退する者がいた。神戸新聞の志望者には、デイリーは別世界だった。

もとより佐藤は活字好きである。新聞もよく読んでいたので、誘いを断る理由はなかった。

「埼玉県庁に行くより、よっぽど面白いと思った」

1964年、内定していた埼玉県庁を蹴って、神戸新聞社に入社する。

当時の新聞社は、学生運動の活動歴を問わなかった。また、当時は多くの地方紙は地元出身者を採用していたが、神戸新聞は違った。来るもの拒まずの社風で、地元以外も積極的に採った。

整理部からスカウト

デイリースポーツ内定者の辞退で入社した佐藤は、アルバイトで入った校閲部にそのまま配属された。活字と格闘する合間に、記者枠でプロ野球をはじめとするスポーツ観戦に興じることができた。いつか自分も記事を書いてみたいと思っていたが、仕事は内勤の地味な作業である。置かれた立場をどう考えていたのだろうか。

「全然抵抗はなかった。面白いなあと思った。ああ、そうか、新聞が間違いがないように発行されてるのは、こういう部署があるからかと思った」

自らの環境に不満を持たず、順応する能力に長けているのが、佐藤の特徴である。

20代の後半に入って、慣れ親しんだ職場を離れることになった。校閲部を通過した長短さまざまな原稿は、整理部記者の見出しとレイアウトによって紙面がつくられる。その工程に興味を持ち、よく整理部に見に行っていた。工場見学に来た子供のようである。

「あいつ、うちに興味があるぞ」

整理部のデスクがそれを見逃さず、佐藤は引き抜かれる。以後、佐藤が長らくたずさわることになる整理部に配属された。

整理部記者も校閲部と同じ黒子的な存在である。ときには有名人を取材し、署名記事が載る外勤記者とは違い、その仕事内容はあまり知らていない。新聞記者=取材記者であって、見出しやレイアウトを担当する整理部記者を目指すものはいない(少なくとも、私は知らない)。

整理部の仕事は、校閲とはまったく別の世界だった。出稿された原稿の要旨を10字前後の見出しに落とし込む。慣れるまでは、まったく歯が立たなかった。

「たとえば高校ラグビーの見出しを付けたら、『〇〇勝つ』『〇〇逆転勝ち』『〇〇敗れる』とか、同じような見出しばっかりになるわけや。こんなんじゃダメやと言われて、そうならんように工夫する。『〇〇不発』とか。

まず、競技を知らんといかん。『○○3トライ』とか、中身を見出しで工夫して、ラグビー通の人にわかるようにする。何ヤード走ったら凄いとか、最初はわからなくて、それがわかってきたら『〇〇、××ヤード走』と付ける。素人は何のことだかわからない。でも、そっちの見出しを付けないかんわけや」

見出しを読んでも理解できない人には、それでもかまわないという割り切りが、スポーツ紙の特徴だという。ちなみにラグビー競技は現在、ヤードではなくメートルを採用している。

「デイリーの整理部時代に、いちばん印象に残っているニュースは何ですか?」

私が尋ねると、佐藤は整理部へ異動した1969年に開催された、夏の全国高校野球大会決勝を挙げた。青森県立三沢高校と愛媛県立松山商業が、延長18回まで闘ったが引き分け、翌日に再試合がおこなわれた名勝負である。

三沢高校のエース・太田幸司は、前日の完投に引き続き、2日目も9回まで投げたが2-4で敗れた。実力に加え、端正な顔立ちの太田は、全国で人気が沸騰した。

「2日目の延長戦のとき、面担(1ページ分の担当者)やった。苦労したわ。前の日に18回投げて、次の日もまた、というのが凄いこというのはわかるんやけど、それが表現できなくてな。どういう見出しを付けたか、おぼえてないわ。なにせ60年以上前の話やから。まあ『泣くな、太田』みたいな、けっきょく、ありふれた見出しにしたと思う」

私が国立国会図書館で調べた紙面では、佐藤が付けた横マクの見出しは、「連投太田ついに力尽く」だった。2日間27イニング、通算6連投の太田投手について書いた記事には「くやしくはない 十分力は出したんだ」と、やはり1段分の横見出しふたつが、上下に付いている。これらの言葉をひねり出すまでに、何時間も費やしたことは想像に難くない。整理部記者が通る、荊の道である。

「ON砲」誕生秘話

スポーツ紙の見出しは、わかる人にはわかる通好みの側面があることを佐藤は述べたが、面担によって画期的な見出し、紙面が誕生することもある。

「個性的な見出しやレイアウトを誰かが真似て、より個性が出る。突拍子もないことを誰かがやって『何や、あれ?』と言うとったのが、『面白い!』という評価を得て、デイリーだけじゃなくて、スポニチ(スポーツ・ニッポン)、日刊(日刊スポーツ)にもどんどん広がっていく」

そう言うと、デイリースポーツが使いだした「ON砲」の例を挙げた。当時、読売巨人軍の強打者の王貞治、長嶋茂雄が、連日活躍していた。

ふたりの頭文字をとり「ON砲」としたのは、デイリースポーツ東京本社の整理部記者・松本克己である。しかし当初の打順は、3番が長嶋で4番が王だった。これだと「NO砲」になってしまう。「ノー」は拒否を意味する。打順を無視して「ON」にしたところ、他紙もそれに倣うようになった。そのうち打順も入れ替わり、真正の「ON砲」が誕生した(『デイリースポーツ三十年史』デイリースポーツ社、1978年)。

私が1992年に神戸新聞の外勤記者から整理部への異動の内示があったとき、ベテラン記者から「神戸新聞の整理部は『ON砲』という言葉を使いだした、凄い部署やぞ」と励まされた。「へえ、そうなんですか!」と感心していたのだが、系列のデイリースポーツだったのだ。

佐藤は「ON砲」の革新性について、次のように語る。

「あれは大革命で、今もものすごく助かっとるわけや。JFK(阪神タイガースのリリーフ投手ジェフ・ウィリアムズ、藤川球児、久保田智之の3人の頭文字)とか、外国人選手も一文字でいけるようになった。初めは『何やこれ?』と言うとったのが、だんだん浸透していった」

米国の元大統領・ジョン・F・ケネディの頭文字から取った「JFK」の見出しは、日刊スポーツが2005年から使い出し、他紙もそれに追随した。

「ON砲」という見出しを編み出した、デイリースポーツ整理部の松本克己記者は、佐藤にとって忘れられない先輩だった。

「阪神が9回裏で逆転された試合があった。松本さんが付けた見出しが『阪神、港で船割る』。何や? と思ったけど、考えりゃ、港に着いてこれで安心やと思ったときに、船が沈むということは逆転負けしたんやなあというのがわかる。何十年も前やけど、今でも印象に残っとるなあ。初めは意味がわからんかった。俺は山育ちやし、海のことなんかあんまり知らんから。あとあと凄いなあと思った」

組合活動が高じて ❝ 左遷 ❞

20代後半からデイリースポーツ整理部で過ごした佐藤は、30代半ばに組合の東京支部長に就く。短い間ではあったが学生運動に参加した元活動家は、組合運動にも、ひとこと言わなければ気が済まなかった。組合の方針や活動に「生ぬるい」「もうちょっと頑張れ」などと意見していると、「そんなことを言うならお前がやれ」と言われ、支部長を引き受ける。口は ❝ 災い ❞ のもとである。腹をくくって組合活動に取り組むと、思わぬ展開が待っていた。

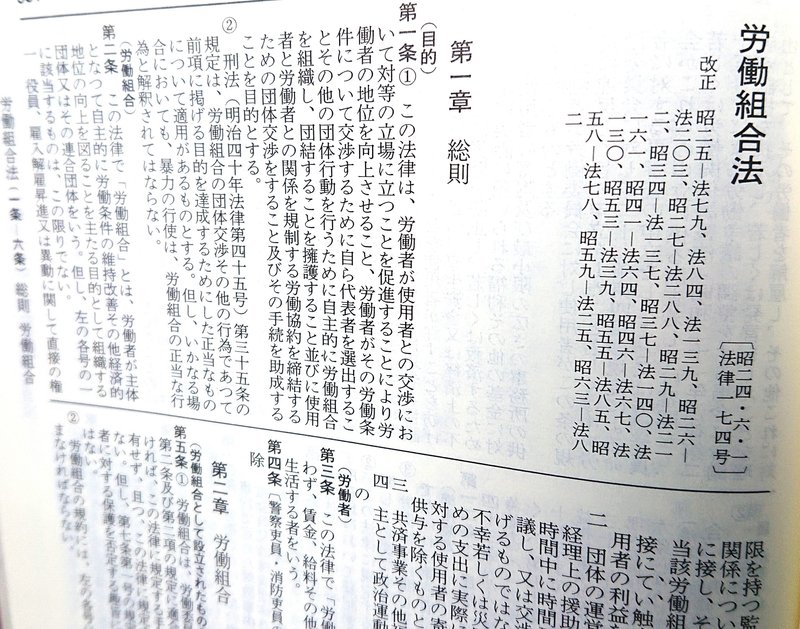

スポーツ紙として後発組のデイリーは、他紙では扱わないプロレス、競馬などに力を注ぎ、活路を見出そうとしていた。競馬専門の記者を10人ほど配置し、その中からデイリーはもとより、雑誌に寄稿したりテレビに出演したりする者が出てきた。ところが彼らは神戸新聞が出資する子会社の社員で、給料は3分の2ほどに抑えられていた。広くマスコミで活躍するスター記者はまだしも、それ以外の者の生活は厳しい。

「ちょっと頑張って、会社に交渉してみるわ」

佐藤は競馬担当記者にそう宣言し、団体交渉に臨んだ。

「大学時代は法律を読むのは得意やったから、六法全書を引っ張り出して、一生懸命読んだら、こっちが勝てる要素がなんぼでもあった。交渉で突っ込んだら、会社はぐうの音も出なくなって、正社員として認めたんや。そしたらこういう問題児を抱えとったら、いつかはデイリーがつぶれてしまう、神戸新聞本社で引き取ってくれという声が上がったらしい。で、本社に異動になったんや。絶対に労働組合運動をしないという条件で。それ自体がおかしいんやけどな」

わかりやすい労働組合運動つぶしだが、佐藤はもっけの幸いととらえていた。

「神戸に来るのは嫌じゃなかった。ひとりもんだったしな。気持ちの中では神戸新聞の方が面白いと思ってた。本紙に対する憧れもあった。生涯デイリーやと思とったから、渡りに船やった」

デイリーは追放したのだろうが、本人にとっては昇進した気分だった。口は ❝ 幸い ❞ のもとである。心の中でほくそえみながら、神戸に向かった。

神戸新聞整理部へ異動

本社が入る9階建てのレンガ色の神戸新聞会館は、国鉄(現・JR)三ノ宮駅前にあった。ビルの東側は、今でこそ大型商業施設が建っているが、佐藤が赴任した70年代は、バラックが櫛比していた。

深夜に仕事を終えると「一杯飲もうか」と仕事仲間と繰り出す。深夜まで営業している小さな居酒屋が何軒もあった。杯を重ねるうちに、帰るのが億劫になる。女将は船を漕いでいるので、勝手に冷蔵庫からビールを取り出し、朝方まで飲んだ。お開きになると勘定をレジに突っ込み、始発電車に飛び乗って家に帰った。ひとりものゆえに許される自由だった。

デイリースポーツ時代は、紙面で競馬・競輪・競艇・オートレースなどのギャンブルを扱うので、佐藤もそれらにはまった。職場にはギャンブル好きが多かった。

雀荘にも通った。麻雀だけは黒字だったが、それ以外は胴元を儲けさせた。金欠になると北海道の姉に「カメラを失くした」などの理由をつけて仕送りを迫った。どうしようもない弟である。

東京デイリーを離れると、競馬以外のギャンブルは遠ざかった。環境が人をつくるのかもしれない。

同じ整理部とはいえ、デイリースポーツ紙と神戸新聞は、まったく違った。スポーツ紙の見出しは、わかるものにわかればいいという、玄人受けが好まれることは先述した。その調子で見出しを付けると、デスクが顔をしかめた。

「素直に付ければいい。ひねり過ぎや。ちょっと考えすぎと違うか」

粋な表現を――と考えれば考えるほど、事実を端的にあらわす見出しとずれていった。

ようやく新しい職場に慣れてきたころ、誰も目を付けないところに注目し、評価されたことがある。

「中国残留孤児が日本に帰国したときの記事では、他紙は『やっと母に会えた』とか『親族が見つかる』と見出しを付けてた。記事には親が子供の顔を見て『この頬の傷が決め手になりました』という言葉があった。主見出しを『この頬に傷が』と付けた。デスクに、『おっ、うまいな』と褒められた。場合によっては、そういうふうにちょっとひねった方が味があるんや」

スポーツ紙の整理部出身だからといって、運動面のレイアウトが得意だとは限らない。地方紙のスポーツ面にも、戦評、データなど掲載する記事や表がある。それらを紙面を組み立てる制作部門に出稿する際、目印となる「捨て見出し」を付ける。たとえば阪神タイガースの試合の戦評であれば「阪神戦評」と付ける。本人がわかっていればいいのだが、記事やデータの数が多ければ、どれに何の捨て見出しを付けたか、わからなくなる。捨て見出しを付けたゲラを印刷してもらい、紙面制作に向かったこともあった。記憶力がいい佐藤でも、スポーツ面には苦労した。

デスクによって変わる紙面

見出しとレイアウトを考え、デスクのOKが出るのを待つ。当然のことながらヒラの面担よりも、デスクの権限は強い。デスクと面担の能力、両者の相性など複数の要因が重なって、その日の紙面が完成する。

出自に疑問を持ち、学生運動を経た佐藤は、自他ともに認める反体制派である。神戸新聞整理部は、佐藤にとって刺激的な職場だった。

「着任してすぐに国労のストライキがあった。神戸新聞でも、翌日にストがあることが確定したら、貸布団屋から布団を借りて、社員を泊めとったりしとった。ストは迷惑千万という記事と、やっぱり労働者の主張もちゃんと聞くべきやといういう記事のどっちにするか。俺は組合頑張れという記事に思い入れがあって、デスクとよくケンカをした」

体制派のデスクと組んだ日に、悲劇は起こった。

「明らかに兵庫県や神戸市にヨイショするデスクがおった。面担はへそ曲がりが多いから、デスクの思うように紙面はつくらない。13版(遠隔地に配布するため締め切りが早い版)が刷り上がった段階で、デスクが『もう帰っていいよ』と言うんや。家に帰って翌朝に新聞を見たら、行政を批判してたのに、評価する見出しにゴロっと変わってる。デスクに抗議したら『あのときは、あれでいいと思ったんやけど、ゆっくり読み直したら、こっちの方がいいと思ってなあ』と言い訳しよる。そういうデスクがいると、半分くらいがそういう部員になるわけよ」

よほど悔しかったのだろう、佐藤は私に対して、何度もこのエピソードを語った。勝手に見出しを変えられたら、面担が怒るのは当然である。

体制派のデスクもいれば、社の幹部にたてつく強もいた。

「県内の大学で不祥事があって、記事が出るたびに大きく扱ってた。処分が出て、後任には誰々というニュースを社の幹部が『ベタ見出しで』と言ってきた。たまたま俺が面担やった。『なんでベタなんや。それやったら10行くらいで書いてくれ。30行も40行も書いてきて』と怒ってたら、デスクが『そんなんで悩んどるんか、佐藤』と言うて、ベタ見出しを書きだした。見たらベタはベタやけど、6倍、4倍の横見出しやった」

新聞紙面は通常は、記事10段、広告5段で構成されている。2段は2段見出し、1段分はベタ見出しと言う。ベタは相対的に、ニュース価値は低い。だが、横見出しは1段であっても、活字を大きくすれば、かなり目立つ。整理部では、活字の大きさを倍数であらわす。6倍の横見出しだと、長さは5㌢を超えるから、数段分の縦見出しと同じである。

当時の神戸新聞とくだんの大学は、ビジネス上で何らかの関係があったのだろう。いくら地元とはいえ、不祥事を大きく扱うのはよくないと社の幹部は考えたに違いない。

行政にすり寄るデスクもいれば、体制や権力には敢て距離を置こうとするデスクもいた。

組合書記長に就任

デイリースポーツの東京本社で組合運動にいそしみ、その成果と引き換えに神戸新聞に異動して1年。佐藤は会社側が驚く行動に出る。組合の書記長に就任するのだ。当時の神戸新聞デイリースポーツ労働組合の委員長に見込まれ、引き入れられたのだった。

「東京デイリーで困ってる人を社員にした。そういう人間が俺は欲しい。あんたがやってくれなきゃ困る」

委員長にそう口説かれた。頼まれれば断れない性格である。

「どうせすでに会社に睨まれとるんやから、このあとさらに睨まれても同じことや。じゃあやります」

即決だった。ただ佐藤は、組合活動をこれ以上しないという会社側との約束で、東京デイリーから神戸新聞に異動したはずである。

「会社の人事部がすっ飛んできた。約束が違うと。そのときも法律を調べたら、あったんや、組合活動をしないという条件で、異動させたり優遇させたりしたらいかんという条項が。会社側は、俺よりそれをわかってる。『わかった上で言ってるんでしょ?』って確認したら、何も言葉を返さなかった。まあ、書記長をやっても、あまり会社に睨まれずに、冷や飯も食わされなかったわ」

後に佐藤は、組合の委員長にも就任する。

「組合幹部はしんどくなかったですか?」

私の質問に、佐藤は即座に答えた。

「それはそれで、俺には合うてたわ」

「どこの部署でも合うんですね?」

皮肉ではなく、私はそう問い返した。

「そうなんや、どこでも合うんや。大学を卒業して埼玉県庁に行っとったら、どうなったか‥‥。意外と向いてたんちゃうんかなあ…」

そう言われれば、そうかもしれないなと思わせるところが、佐藤にはある。どんな場にいても、自分の居場所を見つけることができるのだ。

組合活動の醍醐味

それにしても組合活動の魅力は、どんなところにあったのだろうか。

「いろんな意見があって、そこらへんをどうなだめるか。組合執行部は意思統一できてるけど、組合員の中には共産党系がおったり、急進派がおったりするわけや。それをどういうふうに納得させて、味方にして一致させるかというのが、組合幹部の腕の見せどころや」

組合内をまとめるのは、会社と対峙する上でも重要だという。

「賃金交渉にしても、最後に会社が有り金を出したのに、組合が拒否すると、またやり直しになる。1000円か2000円を余分に出すことになっても、当時やったら社員が千数百人もおるんやから、ものすごい額になる。交渉の終わり方、詰めが大事なんや。交渉がきれいに終わったら。あんまりいいことじゃないかもしれへんけど、会社から評価される。それができなかったら、会社は『佐藤には騙された、あいつはまとめる力がない』という評価をくだす。交渉の醍醐味みたいなものはあったな」

書記長時代、ある部署で人員を削減する話が持ち上がった。会社側と現場との間で、なかなか話がまとまらない。佐藤が間に立つことになった。

「俺の殺し文句は、読者にとってプラスになるかどうか。職場で組合員が5人減るのと、読者に新聞が早く届くのとどちらが重いか。5人のクビを切るんじゃなくて、定年退職分を不補充でまかなっていく。5人辞めたら3人しか取らないという感じで落としどころをさがす。組合員が怖いのはクビ切りや。ひとりのクビも切らずに読者のためになるんやったら、現場も賛成せざるを得ない。経営者にとっても労働者にとってもメリットがあるという風に持っていかないと、話がころがらない。それが読者にとって、という話なんや」

組合側だけでも会社側だけでもない視点が、必要だった。

行きつけの店で婚活

神戸新聞デイリースポーツ労組は、社員=組合員のユニオンショップ制である。神戸新聞の場合、労組の委員長を経て社の幹部(社長)となるケースが少なくない。組合と会社がなれ合いになる危険性もあるが、組織をまとめるという意味においては、組合も会社の幹部も、通じるところがあるのかもしれない。

組合の書記長時代、佐藤は30代半ばで結婚している。闘争や交渉が佳境に入ると深夜に帰宅することもあるが、平常時は午後8時には組合事務所を離れていた。独身だった佐藤は、その足で行きつけの居酒屋に、ほぼ毎日通っていた。会社(三ノ宮)と自宅(灘区)の間にある、神戸新聞社員御用達の店だった。足繫く通ううちに、女性オーナーの姪の従業員と親しくなった。従業員は佐藤が口説いたが、オーナーにも気に入られた。佐藤は、オーナーに言われた言葉を今でも覚えている。

「ここで20年以上、商売をやってて、神戸新聞の人は何十人と来てるけど、毎日現金払いというのは、佐藤さんが初めてや」

社員の多くはツケで飲んでいた。給料日が来ると、集金係が本社に現れた。佐藤はその対象外である。

「俺は家族もいなかったし、着るものだって月に1枚買うぐらいのもん。ひとりもんやから、飲み屋でしかカネを使うことがない。それにしても、オーナーには妙なところが気に入られたなあと思った」

金払いのよさだけが気に入られたわけではないのは、言うまでもない。結婚後は、ふたりの子供に恵まれる。

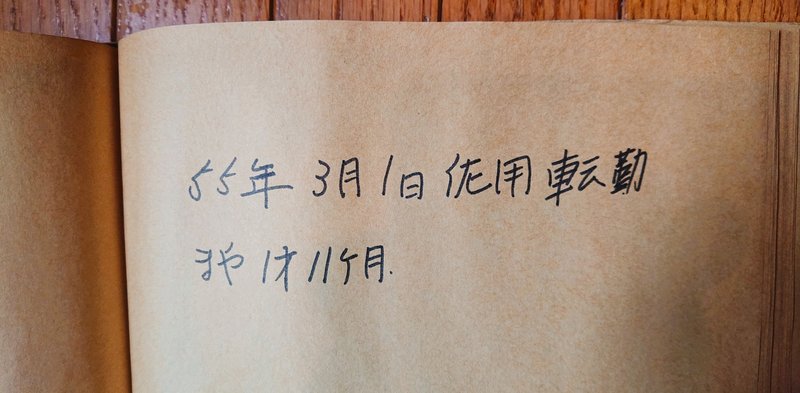

30代後半で初めて取材記者に

組合書記長を2年間つとめ、佐藤は元いた神戸新聞整理部に戻る。しばらくデスクを務めた後、姫路支社へ異動になった(デスク稼業については後述する)。長らく校閲・整理部の内勤記者だったが、今度は初めての外勤である。

どんな部署にいても不満がない佐藤は、居心地がよかったのか、毎年会社が実施する異動調査の第1希望に「整理部」と書いていた。第2希望として、一番小さな町にある支局を挙げていた。後に社の幹部から聞いた話では、当時の編集局幹部は、佐藤をいずれ局幹部に登用する心づもりだったという。その前に外勤記者を経験させておいたほうがいいという判断である。

新人記者の多くは、まずは警察署の記者クラブに所属する。いわゆるサツ回り、事件記者である。警察ネタだけではなく、火事や海難・鉄道事故も追う。

新人は指導役のキャップに、取材の仕方、原稿の書き方を一から教わる。30代後半の新人・佐藤は、年下のキャップについた。

「行ってすぐに火事の原稿を書けと言われた。火事は整理部にいるとき、毎日のように紙面で扱ってたのに、全然書けねえんや。記事には型があるやろ。『姫路署によると』とか。それさえわかったら、あとは書けるのに、それを思いつかんかった。聞いたことだけを書いたりなんかして、キャップには『全然あかんわ。火事の原稿も書けへんのか。何年整理をやってたんや。この原稿は下手やとか、よう言うとったなあ』ってボロクソに言われて、情けなかった」

小説を何千冊読んだからといって、小説が書けるわけではない。記事も同じである。整理部は出稿されてきた原稿を読んだ上で見出しを付ける。中には何が言いたいのかよくわからない原稿もある。よほどひどいと、出稿部門に問い合わせをする。整理部員は「もっとましな原稿を書いてこいよ」と腹立たしく思っている。思うならまだしも、つい口をついて言葉が出てしまう。キャップは整理部出身で、佐藤がぼやいていたのを知っていた。

「事件・事故の記事は、原因は何かというのを早いうちに文章に入れるんや。それを一番最後に入れて…。何年整理やっとったんや」

大事なことから先に書く。原稿は逆三角形――。新人記者が最初に学ぶセオリーである。

サツ回りのキャップからは、ことあるごとに長年の整理部経験を衝かれた。整理部にいたころは同僚だったので、陰湿ないじめではない。ある種のじゃれあいであろう。

「お前、またやったんか⁉」

姫路でサツ回りを1年経験し、ようやく記事の書き方がわかってきたころ、佐藤は姫路支社管轄の佐用支局長を命じられる。一番小さな町の支局という要望が叶ったわけである。支局長といっても、他に支局員がいるわけではない。いわゆる、ひとり支局である。

佐用町は兵庫県の南西に位置し、岡山県に隣接する農村である。佐藤は佐用町を中心に周辺の上月、南光、三日月を含む4町を担当した(現在は合併し佐用町)。4町とも田畑が広がる典型的な農村で、北海道の大自然の中で育った佐藤は、ふるさとに戻ったような気がして心が和んだ。

姫路支社に赴任したとき、佐藤は自動車免許を持っていなかった。サツ回りの記者は、まずは事件事故の現場に急行する。地方であればあるほど、車の運転の必要性は増す。姫路支社に赴任すると同時に、自動車教習所に通った。

「俺は運転が下手で下手で、全教程が終わっても、何回も再履修した。クランク(直角の道路をハンドルを切りながら運転する)やバックが全然ダメやった。まっすぐ後ろに行かない。だから、実習は長いことかかった。ものすごいカネがかかった。もちろん自腹や」

さほどの運転技術を要しないクランクやバックが苦手と言うのだから、教習所の教官も手を焼いただろう。実際、佐藤を教えるのは勘弁してほしいという声が挙がり、辛抱強い教官のみが担当させられたという。教習所史上最悪の生徒であろう。

ようやく普通免許を取得したが、運転技術がすぐに向上するわけではない。運転するのは会社が所有する配属車である。

田舎の狭い道路を走っていると、対向車が迫ってくる。近くの待避所までバックしなければならないのだが、佐藤はそれができなかった。

「すみません、バックが苦手なので、運転してもらえませんか?」

そう言って運転を代わってもらわなければならなかった。

小さな橋に出入りする際、左折することもある。おそるおそるハンドルを切るが、何度も欄干にドアを擦った。修理費は会社から出るが、たびたびの自損事故を会社に報告しづらくなった。知り合いの板金屋に「安くしてよ」と懇願すると、自動車処分場で同じ車種・色のドアを見つけて取り換えてくれた。

支局長は、定期的に支社で編集会議に参加しなければならない。ドアを取り換えたばかりの車を駆って支社に出向くと、ベテラン記者が詰め寄った。

「佐藤、お前、またやったんか⁉」

「えっ、何の話ですか?」

「左側のドアを替えたやろ?」

「えーっ、バレましたか! 本社には報告しないでくださいよ‥‥」

ベテラン記者は目を瞑ってくれた。パンクをしても平気で運転し続け、警官に指摘されるまで気付かなかったというのだから、これほど運転に向かない人も珍しい。

佐用支局長として赴任したものの、記者としてもドライバーとしても、お世辞にも器用とは言えない新人だった。

ここから先は

¥ 300

あなたのサポートによって愛犬ももじろうのおやつがグレードアップします。よろしくお願いします。