悲しみ強度と悲しみ感度

せっかく作った青椒肉絲を床にこぼした、上司からダメ出しを食らった、親友が引っ越した、失恋した、ペットや家族が死んだに至るまで、さまざまな種類の悲しみがある。カーペットに青椒肉絲をぶちまけるたびに、肉親の死ほど悲しんでいてはとても身が持たないので、悲しみの種類に応じて強度もさまざま。

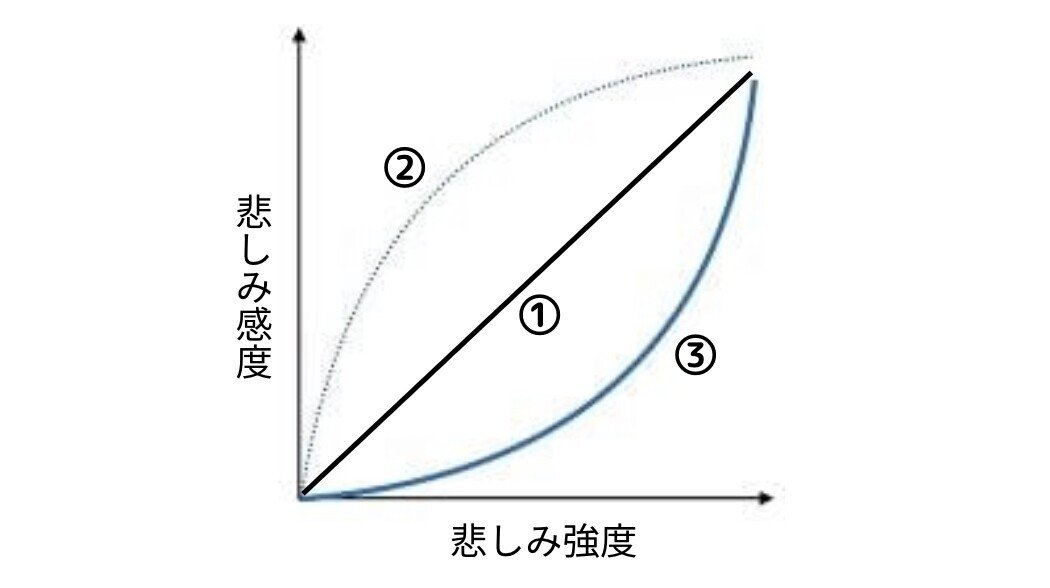

悲しみからの刺激強度と、その刺激に対する感度の関係を考える。誰もが、悲しみ強度1に対して悲しみ感度1、強度5に対して感度5が返ってくる直線的なセンサー(下図の①)を備えていれば、人と人とのコミュニケーションも分かりやすいのだが、残念ながら人によって違っている。

いわゆるHSP気質の人は、平均以上の感度で反応する対数型のセンサー(図の②)を内蔵している。1の刺激に対して心の反応が2あるということ。平均的な人からHSP気質の人を見ると気にしすぎ、HSP気質の人から平均的な人を見ると鈍感に映るだろう。

私の場合、HSP気質とは逆だと自己分析している。図の③の指数関数型のセンサーだ。強度1や2の刺激では人に比べて感度が低い。青椒肉絲をこぼしたり、上司からダメ出しを食らったくらいではなんとも思わない。多くの人が感情に押されてパニックに陥った状況でも、比較的冷静に状況への対応にあたれるという強みにつながっている。

しかしこれは、青椒肉絲をこぼしたり、上司からダメ出しを食らって凹んでる人に対する共感力が低いということでもある。そういう状況、そういう人とのコミュニケーションは理性と想像力で対応するほかない。この出来事は悲しみ強度3くらいなので平均的にはこれくらいの反応だろうな、この人は悲しみ感度高めなのでこういう感じでなぐさめよう、といったことを無意識的にやっている。

そんな私だが、いつも人よりクールというわけではなく、悲しみ強度が5近くになると急激に悲しみ感度が高まる。グラフ③の通りだ。本当に大切な人や大切なものを失ったりすると、5を振り切れてしまい人から心配されるほど。なにしろ普段はクールな人と見られているだけに、号泣する私は人が変わってしまったかのように思われるようだ。

自分の悲しみ感度と平均値との乖離をなんとなくでもつかんでおくことは、コミュニケーションエラーを防ぐ上で少しは有効だと思う。

さて、

今から青椒肉絲を食べに行くつもりだが、もしも切れてたら号泣するだろう。

励みになります。 大抵は悪ふざけに使います。