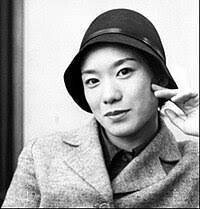

vol.128 向田邦子「父の詫び状」を読んで

「そう言えばこんなこともあった」「確かこんな話もしたっけ」と、少女時代の思い出をつづった、TVドラマの脚本家でもある向田邦子さんのエッセイ。

内容

父が夜更けにほろ酔い機嫌で客を連れて帰ってきた時のこと。玄関で客の靴を揃えていた時の父との会話。客の吐瀉物を子どもの自分が掃除していた時の父の態度。転勤先の仙台から「此の度は格別の御働き」という一行が父からの手紙に書いてあったことなど。(内容おわり)

昭和20年前後の家族の風景が断片的に描かれていた。昭和の生あたたかい体温が伝わってきた。

著者が描く父親像は、いつでも偉そうで、ぶっきらぼうで、笑わないし、怒っていた。家族の喜怒哀楽は、決まって義理人情で完結していた。そんなブラウン管の「お茶の間」に、自分の日常を重ねて安心感を得ていた。

実際に、当時、そんな父親たちはあちこちにいたように思う。

僕の父はどうだっただろう。

時々仕事の仲間らしき友人を自宅に呼び、飲み会らしきものをしていた。母は当然のようにせっせと、ビールを運んでいた。三人の姉は関心がないようにテレビを見ていた。僕は、皆が帰った後のご馳走の残りを楽しみにしていた。普段は物静かで優しい父だったが、タバコの煙の中で陽気に話している父が好きだった。

とかく当時の父親像は、不可解で謎に満ちた存在だったようにも思う。社会が、働く父親の厳格さを家族の中に作り出していたのかもしれない。

一方、妻である母親も母親の役割として、そんな父を立て、子どもたちに父への尊敬を促し、テキパキとあかぎれをこしらえながら家事をこなすイメージがある。

そんな昭和のテンプレートが僕の中にもあった。今からすると、ずいぶんとひどい性別役割分担意識だ。

あれからずいぶんと時間が経った。

今では共働きが当たり前。家事・育児も分担。性別のあるべき姿なんかはNGワード。それぞれの環境に合わせて生きていく。結婚してもしなくても、子どもを持っても持たなくても、実家を出ようと居座ろうと、なにを選択するかは、その時々の環境しだい。どう生きるかの選択肢が増える中で、家庭での父親の立ち位置も変わってきているのだろう。

向田邦子さんが描いた昭和のホームドラマはもちろんエンタメだけど、描かれた父親像は、今ではもう完全に「アウト」なのだ。

そういえばもうすぐ「父の日」。

ずっと会っていない鹿児島にいる昭和の父に会いに行こうか。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?