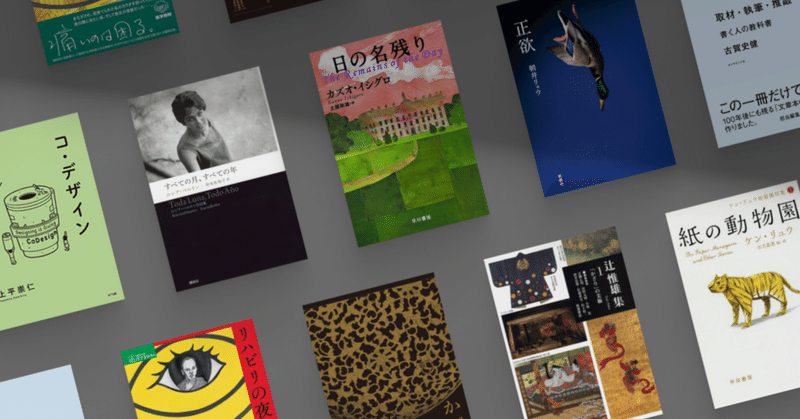

2022年読んで、良かった本(振り返り)

デザイン(というよりもどちらかといえば表現と言った方が正しいか)に関して言えば、『かざる日本』で出会った「貧しい簡素」と「豊かな簡素」の対比。

そして「かざる」行為が本質的に持っている「聖性」と「生」についてが、今年だけでなくこれからも影響を与えつづける、大きな出会いだったなと思う。

『かざる日本』 / 橋本麻里

日本美といえば、削ぎ落とされたミニマムで清潔な美。そう思っていないか?囚われていないか?

が、削ぎ落とすだけの簡素であれば、実はさほど難しい事ではない。

それを筆者は「貧しい簡素」と呼び、日本美の本質をそこに求めがちな傾向に一定の距離を置いている。

まず、この前提に再発見が促される。

例えば、本質が剥き出しになったかのような茶室「待庵」には、一見して「簡素」に見せるための周到な計画と高度な操作、つまり「豊かな簡素」が凝縮されている。

「簡素」という言葉の背景に持っている「かざり」の存在。

「かざり」の意図とは、豊かな簡素を作り「日常を聖化」することにある、という日本美について新たな目線を開く指摘が本書。

かざりとは、この世ならざる聖性を招き寄せること

帯、紐、紅、香り、音、味...。

あらゆる領域へ目を向け、何が私たち日本人を「かざり」に向かわせるのか?を浮かび上がらせ、再発見の視点を与えてくれる。

こんな本を待っていた!と思う、知識、明晰さ、美文とで目眩がする一冊。

橋本氏による学びの場が作られたら、自分は即生徒入りしたい。

『「かざり」の美術』 / 辻惟雄

橋本氏によって目を開かせてもらった「かざり」の日本美術の視点を、より強固にしてくれたのが本書。

「かざり」や「あそび」の表現はとかく舐められがちで、「飾らない」とされるものだけが日本美術として取り扱われる風潮や思い込みに対し、各作品ごとに詳細&抜群の切れ味で一つずつ解説をしてくれ、目を開かせてくれる。

人間にとって「かざる」ことは生きていることのあかしであり、生の喜びの表現であるように私には思われるのだ。

日本美術はそれを何よりも力強く物語っているのである。

この一文、痺れます。

『すべての月、すべての年』 / ルシア・ベルリン

一編目を読み始めた途端に、一気に、暴力的に「持っていかれる」この感じ。ルシア・ベルリンでしか体感できない、この濃密さをどう表せばよいのだろう。

「人間」が剥き出しにされたかのような、ゴツゴツとした「塊そのもの」のような文学。

その塊の固さは、自分の力では到底満足に咀嚼することも出来ず、そのまま呑み込む他なく、しかも消化できる自信もない。

そんなぶっとい作品群。

どんな人生を生き抜けばこんな作品が産まれるのだろう、ついそう思ってしまう決定的な格の違いを見てしまう。

どんなジャンルでもそのような「別格」の作品は必ず存在するが、文学においてはそれがルシア・ベルリンという事なのだろう。

『正欲』 / 朝井リョウ

今の無知な自分には、想像も及ばない異種な世界があるという事。

にも関わらずその多様性を「多様性風」として扱い、振る舞ってしまう、自分の小手先な小賢しさ。

この二つの自分自身が持つ恥部を、徹底的に、ナイフでえぐるように小説は描き出す。本の中ではそれは登場人物を通じてであるが、読んでるこちらも他人の物語として距離を全く置かせてくれない。

自分の最悪な部分を引きずり出し、見ろと突き出す。無傷で帰れない。

だから、良い。

自分の恥ずべき小賢しさと向き合える本。

一方、向き合った後で気づくのは、これは愛ついての本である、という事。

良い本と出会えて嬉しい。

『日の名残り』 / カズオ・イシグロ

カズオ・イシグロでしか味わえない、流れるような映像的な文章の味わい。

過ぎ去ってしまった過去の栄光と、美徳を求める頑なさ、脆さ、喪失の悲しみ。それでも前を向く事を説き、落日に美と希望を見出す最後の描写とユーモアがもつ優しさ。

複雑な感情が混じり合い、広がっていく豊かな読後の余韻。

超一級の文学体験とはこういうものなのだと実感する。

語り手の思考や記憶の流れに乗って、場面が「移動する」こと。

その「直線的でない自由さ」のなかに、小説にしかない独自性がある。

カズオ・イシグロ『浮世の画家』の序文には、そんな小説だけが持つオリジナリティについての記述がある。

毎作ごとで違った揺さぶりをかける、カズオ・イシグロの「移動」。

本作で「移動」を駆動するのは「記憶」だ。

記憶は甘く、身勝手で、頼りない。だからこそ夢でもある。そんな物語体験だった。

『紙の動物園』 / ケン・リュウ

ここ数十年間で読んだ短編作のうち、最も素晴らしいと思った作品が、冒頭の表題作『紙の動物園』。

家族の愛を、こんなファンタジーのエッセンスで優しく包み、仕立て上げられた物語は、他にちょっと浮かばない。

人の想像力には、これだけの果てしない飛距離がある。人の想像力について、信じさせてくれる力を持った短編作品。

一気に虜になってしまった。

今さらながら、事あるごとに人に薦めている。

『リハビリの夜』 / 熊谷晋一郎

いわゆる「健常な動き」を模倣し、近づけることを目指すためのリハビリと、不自由とリスクを最小限なものとするための両親との同居。

その両者から離れ、電動車いすへ乗り、両親の保護からも離れ、一人暮らしを始める。それによって生じる「敗北」から、他者とのつながり合いが生じ、結果的に「自分だけの動き」をむしろ獲得していく。

その過程を、当事者が綴るからこその圧倒的なリアリティ。

転倒し床と一体化する「溶け合う官能」や、マゾヒズムな「敗北の官能」は、当事者でない自分ですら克明に想像させ、引き込まれてしまう、そして自分にも共通する他の何かの官能を思い出させる普遍性を持っており、そこには文学的な力を感じてしまった。

朝井リョウ『正欲』を連想し、むしろセットで読まれることでさらに両作が補完し合える、共通の「人間味」を感じる。

当事者によって語られる事でしか得られない、新たな世界を知る。他者と出会う面白さを知る。そのための本として、本作は最適じゃないかと思う。面白かったな〜!

『コ・デザイン』 / 上平崇仁

タイトルや装丁から想像するキャッチーさからはかけ離れた、本質的なデザイン論。

個人的には「今の時代のためのデザイン書の新たな古典」と思っている。

一人一冊配り歩き回りたいと思うほど、わかりやすく、多くの人へ開かれたデザイン書。

なぜ今の時代に、デザインへ取り組む必要があるのか。同時にこれまでデザインの文脈の中ではほとんど語られてこなかった「領域」のこと。

その不在を一つずつつなげて考えていくことで、デザインの全体性について思い巡らせていく事になる。それは自然とデザインについての視座を高めてくれる。

あらゆるデザイナーに一冊、はもちろんの事、未来を担う子どもたちにも、一見デザインとは関わりが薄いとされるような方々にこそ、広く届き、読まれてほしいと願う、広い射程を持った素晴らしい本でした。

『取材・執筆・推敲 書く人の教科書』 / 古賀史健

ライターとは?コンテンツをつくるとは?そもそも書く事とは?

そういった根源的なテーマ自体から、理解を改められる本。

同時に、ライターに向けてだけでなく、表現論として広い射程を持った普遍性もある。自分であれば、読みながらそのままデザインの世界へ置き換えて読むことすら出来てしまった。

職能問わず、制作に携わるあらゆる人に当てはまり、かつ薦めたくなる一冊。

ライターは「書く人」なのでなく「コンテンツ」を作る人のことである。

このシンプルな定義の奥深さ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?