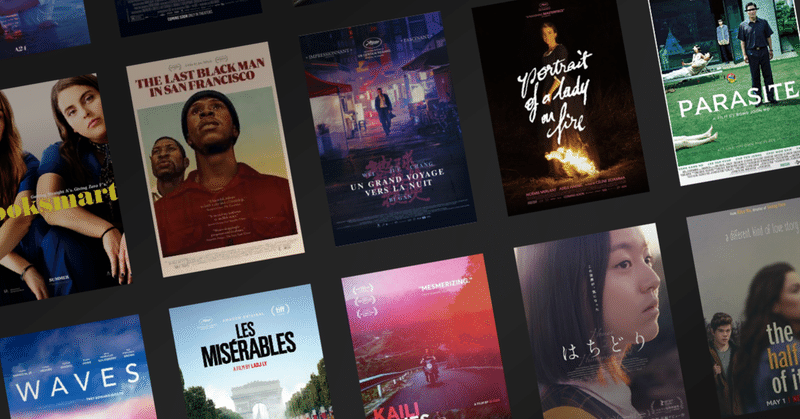

2020年振り返り — 価値観を新しくした映画作品10本まとめ

2020年に出会って、良かったと思う映画作品を10本挙げてみました。

自分が映画を観る理由は、単なる現実逃避癖が8割くらいなのだけど、残る2割は「自分とはほど遠い(と観る前は思っている)他者の立場に、新たな共感と想像力とを養ってくれるため」という理由が一つある。

自分の無知を知り、偏見のほどを知る。そのためには価値観を改めるきっかけが必要で、優れた映画作品にはかならずそのための問題提起があるからだ。

それともう一つ、映画でしか体験できない貴重なものとして、「映像でしか語りえない詩がある」という事もある。言葉ではどうしても語り得ない事、言葉にした途端指からこぼれ落ちてしまう物事の存在。だからこそ映画は「声未満のもの」に目を向ける想像力を養ってくれる。

この2つの大きな理由から自分はこれからも映画は観続けるし、その意味で新しい価値観をもたらしてくれると思う10本を選んでみたつもりです。

こうしてまとめてみると「新しい才能」「新しい価値観」「新しいその先」のようなキーワードが浮かび上がってきた気がします。

『凱里ブルース』 ビー・ガン

1時間を超える奇跡的な長回しの旅を経て、映画は夢を観るための装置なんだ、という事を改めて確信する。

こんなにも美しい映像詩に触れられる才能を持った監督が同時代に居る、ということ。そして緊急事態宣言で街から人が遠ざかった2020年、再開された映画館で観た最初の一本がこの作品だった事を多分ずっと忘れないと思う。

長回しの旅の果てに行き着いたこの場所は、現実なのか虚構なのか、今なのか、過去なのか、未来なのか。夢と現実の境目が溶け切った凱里の酩酊感。脳が溶けてしまいそうな幸福感だった。

映画にはいつの時代でも詩が求められている。

『ロングデイズ・ジャーニー この夜の涯てへ』 ビー・ガン

『凱里ブルース』からさらに洗練された本作は、より夢と現実との境目が溶け切った、この世とあの世との狭間の世界への旅に連れて行かれた。

ゆっくりゆっくりと動くカメラと、後半60分の3Dワンショットの酩酊感、さらに夜の暗闇と雨とネオンとが混じり合う映像の艶めかしい美しさが加わり、自分が今見ているこの世界の一面性と、自分が見えていない/見ようとしていない狭間の世界の存在とその美しさを、ビー・ガン監督は教えてくれる。

『はちどり』 キム・ボラ

『82年生まれ、キム・ジヨン』が韓国フェミニズム文学としての象徴なら、『はちどり』は映画としての象徴、というのが一番わかりやすい表現かもしれないけれど、キム・ボラ監督の新しい才能、新しい価値観、そして新しい声は、新しい時代が来た事を2020年に一番強く予感した作品だった。

小さなはちどり=一人の中学二年生の少女の日常を通じて全世界へ語られるそのメッセージは、家父長制や男性優位社会の理不尽さへの静かな指摘がまず目を引くわけなのだけど、それ以上にこのメッセージと少女の生きる世界が、新たな世代の監督の目を通じ、新たな映像体験として世界に提示された事、それがなんといってもうれしい事だった。

是枝監督を連想するドキュメンタリーのような丁寧な人物の描写は、監督の新しくみずみずしい才能によって、その500倍の繊細度を持って新しい世界を提示してくれる。

『燃ゆる女の肖像』 セリーヌ・シアマ

物語、音楽、そして二人の役者。その3者に焦点を絞り、くっきりと浮かび上がらせる表現のストイックさ。

「表現とはこうあるべきだ」と喝破され、黙るほかない男前なこの潔さと洗練性。一級の映画とは?の指針となる一つの作品じゃないだろうか。

相手をよく見ることなしに、表現などありえない。ましては愛など。

作品を通じ暗に語られるこのメッセージは、肖像画というモチーフを通じる事でさらに強い印象を刻み込む。

そして、そもそも女性という存在がいかに「見られる立場」になかったか、その暴露も全く男性を登場させないこの物語の在り方によって、見事に反転され、浮き彫りとされている。マジョリティへの静かで強い反乱作品。

『レ・ミゼラブル』 ラジ・リ

言葉がない。というより自分には言葉を飲み込む事しか出来なかったし、今もできない。

安易に発するような言葉を全て跳ね返す、強烈な問いそのもののような作品。

世界の不条理と不平等、そして悲劇をそのまま大きな問いの塊りとして観客に食らわせ、飲み込ませ、そのまま家路へと帰らせる。これぞ映画でしか出来ない問題提起の姿だし役割だ。

ラストのイメージは、まだ頭にこびりついている。ラジ・リ監督の才能は新しい希望だとも思う。

『WAVES/ウェイブス』 トレイ・エドワード・シュルツ

冒頭から驚かされる新しい色彩表現、音の使い方、カメラの動き。それだけでまず新しい映像体験と才能を実感し喜びを覚えるのだけど、物語中盤になって初めて浮かび上がるこの作品の「本当のテーマ」と「本当の意味での主人公」の存在。それによって単なる表現の新しさ以上に、人生を、家族を、そして愛を「WAVES=波」へ託し、優しく包み、語りきるこの普遍的でクラシックな表現が本当に素晴らしかった。

どれも突出した作品が多い事で知られるA24の中で、自分はこの作品が一番好きだし、今のところ最高作だと思っている。

『ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ』 ジョー・タルボット

冒頭だけでこの作品の特別さ確信する、ジョー・タルボット監督の全く新しく独自な街への目線、そしてこの作品が持つテーマの深刻さ。

人の心の拠り所として、「家」はいつの時代も求められる。でも、自分の人生とは「家=故郷」から離れ、「自分の家」を打ち立てる事でもある。そこに必要なのは「優しさ」だ。

地価の高騰によって、サンフランシスコが黒人にとって暮らせない、追いやられた街となってしまった今、私たちは何を心の拠り所にし、誇りを持って生きていけば良いのか?それは日本でも同じ問題意識をもって語ることができるはず。

『ハーフ・オブ・イット:面白いのはこれから』 アリス・ウー

先程の『WAVES/ウェイブス』もそうだけど、「隣の素朴な良いヤツ」になることが多分一番なんだな、と思う。

確かに「知る事/知り続ける事」とは、それにより自分の価値観は改まり、バイアスが取り除かれ、発言や行動に変化をもたらすために大切な事な訳だけど、なんというか素直に「良いヤツ」ってやっぱりいて、そういう良いヤツの言葉や行動で救われる事というのもままあるし、結構それが真実だったりもする。中途半端な理解ほど面倒くさいというか。

それは例えば、生野菜を食べて「ああ〜身体が生き返る」とか、日光を浴びて「ああ〜回復する」みたいなもので、健康に勝るものはなし、という感覚といえばなんとなく共有できるだろうか。

もちろん生野菜は放っておいて勝手にできるわけでないように、各自が努めていく必要はあるのだけど、頭に色々詰め込んで大きくすること以上に「やっぱり健康体を目指す」が最善なのだろうと「やつ」を通じ改めて価値観を新しくした。2020年のNetflix作品で一番好きなった作品。

『パラサイト半地下の家族』 ポン・ジュノ

この作品についてはカンヌパルムドール、そしてなんといってもアカデミー作品賞が全てを語る通りなのだけど、エンターテイメントには、あらゆる手段よりも、ある社会問題について多くの人へ訴え、気づかせ、行動を変えさせる潜在力がある、という事を全世界へ証明してみせた事が一番なんじゃないかと思う。

その意味で、多分映画の最高地点に位置しているのが本作なんじゃないか、とも。

『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』 オリヴィア・ワイルド

冒頭のRBGリスペクトからロボットダンスまでの流れで、もう好き!にしかなりようない作品なのだけど、やっぱり男女共同トイレ含めLGBTQ当たり前っしょな世界観で物語を進行させていく事自体がまず今の青春映画としてとても希望が持てていいなと思う。

排他的な世界が持つ息苦しさを意図的に取り除いている点は、「世界のこれから」をより理想的に描こうとする意思として強く感じるし、「みんなステキ」の理解に改まるまでの最新系の青春映画が超肯定的に受け入れられているこのさまが、何より良い。

二人の褒め合いプレイのかわいさ、ずっと見ていたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?