共通テスト日本史について~求められる基本知識~

センター試験が終わり、新しく「大学入学共通テスト」(以後、「共通テスト」と略す)が始まります。2021年1月16日(土)・17日(日)がその第1回ということになります。では、どのように変わるのか、そして、そのためどのような「対策」が必要になるか、説明いたします。いうまでもなく、ここでは日本史に絞って説明いたします。

「資料問題が増える」「センター試験と異なった形式の問題がある」「答えが複数ある問題がある」「授業で習っていないことが問われる」「知識は少なくてよい」などなど、様々な「噂」が飛び交っています。

共通テスト日本史がどのようなものか、2017年と2018年に実施された試行テストから、様々な特徴を見ることができますが、一言でそれを説明すると、

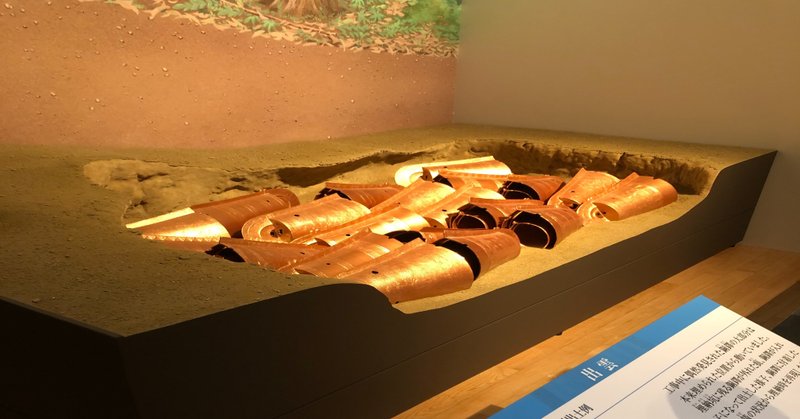

文字史料・グラフ・絵画など様々な資料を用い、歴史の基本知識をふまえ、多面的に考察し、初見の情報と向き合う問題が増える

となります。では、こうした特徴の問題で高得点をとるには、何が必要か。

まずは、「歴史の基本知識をふまえ」なければ、ほとんどの問題に対応できません。その際、教科書学習が最も効果的ですが、「共通テストしか日本史を使わない」受験生には、『高校日本史B』(山川出版社)という教科書をすすめています。比較的易しく内容も薄いので読みやすい。しかし、内容が薄いということは、具体的なイメージをつかみづらいということでもあります。なので、『詳説日本史B』(山川出版社)を併用するといいでしょう。

いうなれば、『高校日本史B』(山川出版社)の内容をヨリ詳しく説明している『詳説日本史B』(山川出版社)を参考書の代わりとして活用する

と、具体的なイメージをつかみながら内容を読み取ることができます。

よく「共通テストになると問われる知識が減る」といわれていますが、具体的にどのくらい減るのかを説明している人を見たことがありません。私が調べた限りでは、最低でも『高校日本史B』(山川出版社)に書かれている内容は頭に叩き込んでおくことが求められます。

教科書学習については、前に教科書の読み方〜分からないこととの格闘〜で説明しておりますので、参照していただければと思います。

次回は、「資料問題」について説明いたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?