大発見……かもしれない(笑)

まだまだ執筆と同時並行で史料検証に追われていますが、その途中で結構論争になりそうなデータを発見しました。

二本松の落城が7/29なのですが、その後主人公は母成峠に向います。

(これは多分間違いないです)

で、母成峠の戦いが8/21ですね。

母成峠というと、西軍の会津侵攻のきっかけとなったところです。

実は、ここで一つ浮上する問題がありまして。

本筋とはあまり関係がないですが、新選組の土方歳三が母成峠の戦いに参戦していたかどうか、です。

これは結構昔から議論になっていたところです。

で、私の結論。

「土方は、かなり早い段階で会津を離れていた」

です。

証拠

これは、二本松藩史で発見しました。

まずは、史料から。

清介夙に勤王の志を持し、之を実現するに由なし。東北諸藩相同盟して西軍に抗するに及び、時勢の日に非ざるを見て、痛憤惜かず。父又之丞又藩事の不可なるを見て、心に決する所あり、書を清介に贈りて之を激励す。清介書を得て感激措くこと能はず、死を以て君家に報ぜんとす。是の時に当たり東軍振はず、連りに西軍の破る所となる。會ゝ榎本釜次郎等事を以て仙台より白石城に至り、列藩の重臣を叱咤して曰く、諸君の所為は殆ど児戯に等し、宜なる哉西軍の撃破する所となるや。若し我が土方君をして軍に将たらしめば、豎子を屠らんこと豈難からんやと。満座相顧みて語なし。釜次郎乃ち土方歳三を手招きて座に就かしむ。歳三英気颯爽、慨然として曰く、諸君若し我に生殺与奪の権を与へば、歳三不肖なりと雖も敢て将軍の印綬を帯ぶることを辞せざるべし。衆将に土方を推さんとす。清介時に席末に在り、励聲して曰く、寡君長国小臣等をして会議に参せしむ、未だ他人に生殺の権を与ふるを命ぜずと。衆相顧みて黙然たり。歳三等決然席を蹴て去る。時に東軍連戦連敗、西軍棚倉を陥れ、三春を降し、大挙二本松に来り迫る。訛言あり、二本松約に背き敵に降ると、是より先き一学新十郎等皆国に帰りき。仙台藩即ち清介を捕へて之を幽す。清介国風を詠じて曰く、

あづま人の赤き心も白雲の

かゝればかゝれ西の山の端

袖の露裳の雫このまゝに

ぬれてほす世のなからましかば

非常に「二本松武士のプライド」が感じられて好きなので(笑)、スピンオフにでもしようかと思っているのですが、ここから読み取れる情報を。

この会議はいつのもの?

ここがミソです。

「是より先き一学新十郎等皆国に帰りき。」

という表記がありますね。

二本松城の落城が29日で、その前の27日(どんなに遅くても28日)に、一学・新十郎は二本松に戻っていなければなりません。三春の明確な背叛が26日ですからね。このタイミングで二本松に戻ったでしょう。

ちなみに、ここでいう一学・新十郎ですが、概ね、閏月4月11日の白石会議(奥羽越列藩同盟発足について話し合われた会議)以降、二本松藩の代表として白石での列藩会議に参加していた丹羽一学(家老)、丹羽新十郎(御用人)のことです。

清介は、そのサポート役として同行していたのです。

二本松少年隊(≒木村隊)の出陣=26日

27日:本宮の激戦

28日:休戦日

ちなみに、二本松-白石の距離は55キロくらいですね。

なので、馬を飛ばせば1日で到着できるかな?

で、清介が「二本松の盟約背叛を疑われて幽閉された」のは、29日以降でしょうか。

となれば、土方・榎本武揚が参加していた会議があったのは29日あたりという事になります。

さて、若松-白石です。

土方が若松から白石に向かうルートとして考えられるのは、福島経由か米沢経由。

普通に考えると福島経由でしょうか。福島には、仙台藩の軍務局も置かれていましたしね。

ここで、問題の母成峠です。

新選組が「母成峠の援軍」を会津から頼まれたのは、8/18or19日あたりのようです。

ここは二本松藩史ではなく別の史料も検証しなければなりませんが、新選組は、現在の磐梯熱海辺りに陣地を構えていて、そこから母成峠に出動したようです。

で、多少日数が空いているにせよ、この距離を土方が「会津藩の為に会津と白石の間を往復していただろうか?」

当時、新選組のトップは土方ですよね。

そのトップがこんなにせこせこと動くとは考えられません。まして、宇都宮の戦いで足を怪我していたので、閏4月25日の白河城攻防では、新選組の指揮は齋藤一(=当時は山口次郎の名)が取っていたくらいですし。

そうなると、二本松落城のときには既に土方は白石にいて、傲岸不遜な態度(苦笑)でふんぞり返っていて、会津には戻っていないと考える方が自然です。

当然、母成峠で戦闘の指揮を取っているはずがありません。

おまけ

じゃあ母成峠の戦いで新選組を指揮していたのは誰か?

当然、山口次郎こと齋藤一です。彼が全面的に指揮を取っていました。

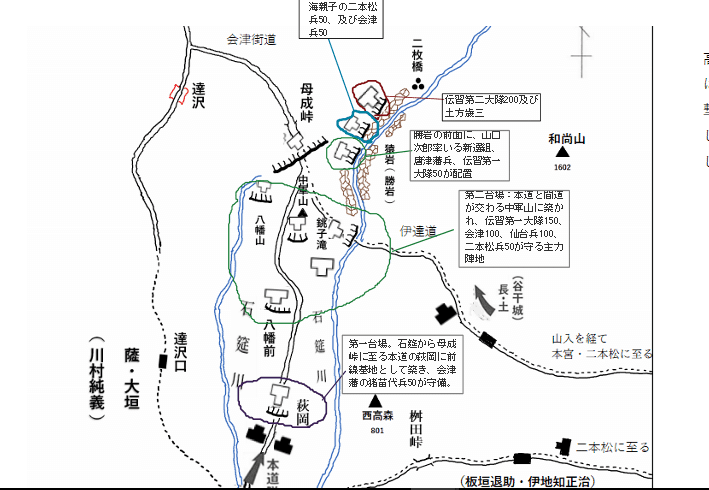

複数の書籍を参考に母成峠の陣地割も検証してみましたが、多少の誤差はお許しを。

二本松藩の兵力も、「勝岩(猿岩)」のみなのか、二手に分かれていたのか疑問がありますが、二本松藩史の列伝の記述も考慮すると、

勝岩:大谷与兵衛&大谷鳴海隊

萩岡:丹羽丹波隊

と考えるのが妥当でしょうか。

何で土方が母成峠に参加したことになっている?

これは私もうろ覚えですが、確か中島登(新選組で函館戦争まで行っていたはずです)の記述で、土方の母成峠の参戦が書かれていたのではないでしょうか。

新選組の伝説の人が、「さっさと会津を見放した」ことでは外聞が悪すぎる(苦笑)。

なので、話を盛ったのでは?

…というのが、私の推測です。

それにしても、土方歳三&榎本武揚^^;

随分と東北諸藩を小馬鹿にしていますね(苦笑)。

当時の江戸っ子が東北に対してどのように見ていたか、よく分かります。

その点、最後まで会津に忠義を尽くした斎藤一はかっこいい!

そんなわけで、私流の「母成峠における土方問題」の検証でした!

<参考>安部井磐根

https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/page/page001107.html

#エッセイ

#日本史が好き

# 歴史

# 幕末

# 戊辰戦争

# 会津戦争

# 母成峠の戦い

これまで数々のサポートをいただきまして、誠にありがとうございます。 いただきましたサポートは、書籍購入及び地元での取材費に充てさせていただいております。 皆様のご厚情に感謝するとともに、さらに精進していく所存でございます。