myfff『思春期 彼女たちの選択』監督インタビュー(翻訳)

今年もマイ・フレンチ・フェスティバル(myfff)の季節がやってきました。フランス語圏の最新映画をオンラインで鑑賞できる全世界同時開催の映画祭です。今年は長編短編含め30本が配信され豪華なラインナップとなりました。

【第11回マイ・フレンチ・フィルム・フェスティバル(MyFFF) ラインアップ発表!】

— UniFrance Tokyo フランス映画祭 (@UnifranceTokyo) January 5, 2021

1月15日より配信開始となるオンライン映画祭MyFFFのラインアップがついに発表になりました!バラエティ豊かな配信作品約30作です。公式サイトでチェックを↓https://t.co/i4EGmCSieG pic.twitter.com/F7MJN2oJ2j

個人的に観てほしい作品は以下の4本です。

君は愛にふさわしい(Tu mérites un amour)アフシア・エルジ

『クスクス粒の秘密』アフシア・エルジの初監督作。カンヌ批評家週間

奥様は妊娠中(Énorme)ソフィー・レトゥール

2020年カイエ・デュ・シネマベストテンの9位にランクイン

ワーキング・ガールズ(Filles de joie)Frédéric Fonteyne & Anne Paulicevich

2020年アカデミー国際長編映画賞ベルギー代表

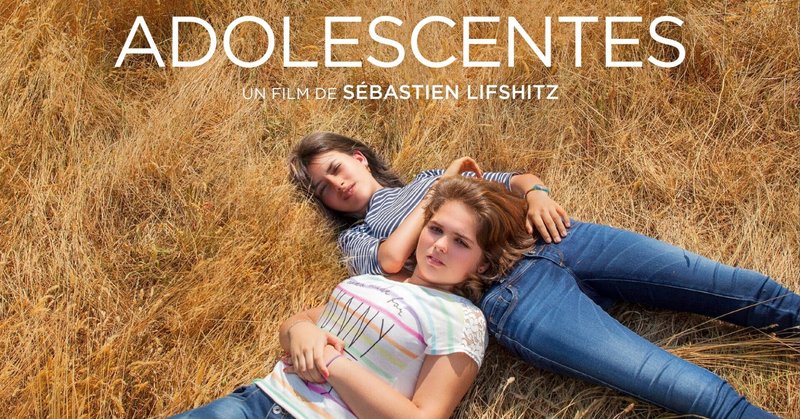

思春期 彼女たちの選択(Adolescentes)セバスチャン・リフシッツ

10代の少女2人の5年間を追ったドキュメンタリー

myfffは作品ごとに基本情報やインタビューを掲載した豪華なプレスキットが無料で配布されています(公式ホームページからPDFをダウンロードできます)。ところがすべてフランス語です。英語はありません。フランスのこういうところ嫌いではないのですが、せっかくなので『思春期 彼女たちの選択』のプレスキットを翻訳してみたいと思います。

『思春期 彼女たちの選択』

育った環境も、性格も、似ている点は1つもないけれど大親友のアナイスとエマ。13歳から18歳、思春期まっただ中を生きる少女2人の成長を追ったドキュメンタリー。5年の間に、アナイスとエマはどんな女性に成長し、友情はどう変化していくのか。彼女たちの道のりからフランス社会の実情が浮き彫りになる。

セバスチャン・リフシッツ監督インタビュー

――なぜこの作品は13歳から始まるのですか?

始まりであり終わりでもあるからです。12歳で人は幼少期を卒業しますがある種の無邪気な世界は残ります。また自分を定義づけるための家族、社会、性との関係性が現れ始める時期でもあります。「あなたは誰? 何がしたい? 才能や特技は? 将来の夢は?」。多くの10代はこういった質問に答えを出すことはできません。私の経験をお話すると、私が11歳の時に両親が離婚しました。両親の関係が冷え切って家庭が崩壊していくのを無力なまま見ていました。私の青春時代は混沌としており、自分を確立するまでに長い時間がかかりました。それが私の10代でした。

――もともと10代の女の子2人の人生を追うつもりだったのですか?

最初は男の子を1人選ぶ予定でした。私は男性なのでこの年齢の女の子にとってあまりいい影響を与えないのではないかと思いました。しかしキャスティングや映画の準備をしているうちに構想が変わり、私の興味は1人ではなく2人の女の子を追うことになっていきました。

――なぜそのように変化したのですか?

キャスティングについてですが、最初は都市部で探そうと考えたのですが、多くのフランス人にとって思春期の物語は郊外(バンリュー)の物語であるというステレオタイプがあります。このステレオタイプから逃れるために私は少し退屈そうな田舎町を探し始めました。そこで見つけたのがフランス中部の街ブリーヴです。人口5万人程度で、犯罪が比較的少なく、学校が多く、私の企画にとって大きなメリットがありました。またブリーヴは季節の移り変わりがはっきりしていて夏は暑く冬は寒くなります。それは時間の経過を映すこのプロジェクトで重要な意味を持ちました。

――具体的にはキャスティングはどのように行われたのでしょう?

市内のすべての学校の校長にコンタクトし、アイデアに興味を持ってくれた先生たちに連絡を取りました。彼らは皆同じアドバイスをくれました。「女の子にしたほうがいいのでは?」と。彼らは教育者としての長年の経験でここ15年ほどの間に特に女の子が変化したことに気づいていました。男の子は15年前とあまり変わっていません。ちょっと騙されやすい、未熟な、いつまでも子供のままの子供たち。その一方で女の子はより自立し、平等であることに敏感で、昔よりも従順ではなくなっている。そのような変化がありました。

――そうして見つけたのがエマとアナイスの二人だったんですね。

まさに偶然の贈り物です。社会的にも心理的にもこの二人ほど適したコンビはありませんでした。一人は裕福な高学歴の家庭の出身で、一人は大衆的な家庭の出身です。そしてエマとアナイスは同じ学校に通っているとても仲の良い友人です。彼女たちを発見してから映画の方向性を変え、1人の成長ではなく2人の友情に焦点を当てることにしました。エマとアナイスは相互補完的な存在であり『ロシュフォールの恋人たち』の双子のようでした。

――親の同意を得ることについては?

問題ありませんでした。キャスティングには二人の両親も参加し、最初からこの映画の意義を理解してくれました。この映画のテーマは10代の教育だけではなく家族の話でもあります。

――5年にわたる撮影を振り返ってどうでしたか?

なかなか得がたい体験でした。この映画を撮影している間、他のドキュメンタリーを作ったり、本を書いたり、ポンピドゥー・センターで回顧展を開催したり、旅をしたりしました。これらの作業は自分にとって異質であり補完的なものでした。2015年、私は元気いっぱいの2人の少女を撮影するのと並行して88歳のフェミニスト活動家テレーズ・クレールの晩年を撮影しており(「The Lives of Thérèse」)、コントラストが目まぐるしかったです。

※カンヌ国際映画祭でクィア・パルムを受賞したドキュメンタリー「The Lives of Thérèse」についてはこちらを参照ください。

エマとアナイスの話に戻りますが、契約はシンプルなものでした。私たちは時々会い、会えない時は電話で連絡を取り合いました。当初私はブリーヴで1回あたり4日間の撮影を考えていましたが、彼女たちはあまりにも長すぎてうんざりしていたので2~3日に減らして修正しました。

撮影するのは特別なイベントの日でもいいし誕生日でもいい。しかしそれよりも平凡な日々、退屈な日々、何もない日々にこそ意味があります。それは思春期に繰り返されるテーマです。また2015年にはパリ同時多発テロ事件が起こるなど予測不可能な出来事もありました。地方都市での静かな生活を脅かすような社会的な出来事と二人の私生活における重要な出来事の両面をできるだけ繊細に撮影する必要がありました。

――撮影はどのように行ったのですか?

技術チームは、チーフオペレーター、サウンドエンジニア、アシスタント、そして私という少人数でした。彼女たちには小型マイクを装備しましたがすぐに慣れてくれました。当初は距離を置いてカメラを構えていました。近づきすぎると二人の状況を乱してしまうのではないかと考えたからです。しかし数ヶ月後には撮影中にカメラを近づけたり移動させたりしても大丈夫だと思いました。年月が経つにつれ彼女たちと一体になり、描写の中立性から抜け出してどんどん距離を縮めていきました。そこには信頼関係があったと感じています。

彼女たちは私が引き起こした生活の混乱を受け入れるだけでなく、それを利用さえしています。彼女たちとの出会いは私にとっても自分を成長させてくれた本質的な出会いでした。エマとアナイスの青春時代は私の青春時代でもありました。

――アナイスとエマに演出はしましたか?

どんな人でもカメラの前では何らかの演技が入ります。最初は私たちにとって都合のいい幻想的なイメージを提供してくれていたかもしれません。しかし時間が経つといつもの彼女たちに戻っていきました。その瞬間が私にとってこの映画の始まりでした。この「カメラの前では違う自分でありたい」という思いは同時に必要不可欠なものでした。彼女たちはカメラが場合によっては自分の味方になり、守り、励ましてくれる万能な道具になり得ることを理解していました。例えばカメラが回っていなかったら聞く勇気が出なかったかもしれない質問を両親にすることがありました。

――エマとアナイスの家の中で撮影したシーンが多いですね。

彼女たちの寝室は、特にアナイスにとっては両親から逃れるための逃避場所としての役割を持っていました。子どもたちは自分の部屋で10代の無限とも思える時間を過ごします。

――初体験についてどう考えますか?

それは確かに重要な問題です。アナイスとエマはそれぞれの体験を持っていますが、彼女たちは私が想像していたよりもドラマ性の低い受け止め方をしていました。男性にとっての初体験は「本物の男になる」ための機械的で規範的な行為ですが、女性にとってははるかに繊細な体験です。男性にとっては早ければ早いほどいいかもしれませんが、女性は「pute」(娼婦という意味の罵り言葉)と言われ、その評判はSNSによって瞬時に広がります。女性にとって初体験は開放的でもあり疎外的でもあります。

――この映画はバカロレアの結果発表をもって終わります。

人生のこの時点で映画を止めること、それが彼女たちとの約束でした。フランス人は18歳でバカロレアに合格または失敗し、違う生活ステージに移行し、家族や故郷と離れます。ブリーヴの高校生はリモージュ、クレルモン=フェラン、トゥールーズなどの大学に行き、パリに行く人はわずかです。バカロレアは10代の人生の中で最高の瞬間です。中等教育が終わり未来の可能性が開かれていく。なんという解放感でしょうか。しかし同時に「これからどうなるのか」という最も不安な瞬間でもあります。

――撮影したあとも編集という大変な作業が残っていますね。500時間にも及ぶ素材をどうしたのでしょうか。

素材は500時間で1100シークエンスありました。最初は大変だと思いましたが、半年かけて編集技師のティナ・バスがまずは12時間バージョンを編集してくれました。そこから結局2時間15分まで縮めました。好きなシーンの多くを削りましたが、アルテシネマとの契約で2時間と定められていたからです。このプレッシャーにより私は本質的な部分が何なのかを追求することができました。

※注:ティナ・バスは河瀨直美監督の常連編集でもあり『殯の森』以降の全作品を担当しています。

――エマとアナイスはこの映画を初めて見たときどのような反応をしたのでしょうか?

スクリーンに自分たちが大きく映っているのを見て、特に親との喧嘩のシーンでは笑っていましたね。この映画は彼女たちにとって「暴力的な鏡」であり、過去の自分と向き合っていろいろなこと感じたのではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?