イノベーションを生み出す議論のレベル 【世界標準の経営理論10:知識創造理論(SECIモデル)】

今回は、日本が誇る経営学者、野中郁次郎大先生の知識創造理論(SECIモデル)を紹介する。

私の知識創造理論の印象は、肌触り感があり、泥臭く、そして今世の中でイノベーションが叫ばれている中で、本当に必要なこと、欠けていることを教えてくれる理論だということだ。

そして、知識創造理論の中で中核になるのが、SECIモデルだ。このSECIモデルは組織が新しい知識を創造するプロセスを説明しているため、内容は複合的で総合的だ。

だが敢えて私が重要だと思うメッセージを一つ挙げるとすると、

納得するまで、議論し尽くせ

ということだと思っている。

過去2回分と今回の位置付けを整理すると、まず、「組織学習とイノベーション」には、

①サーチ → ②知の獲得 → ③記憶 (→①サーチ→、、、)

という循環サイクル

があるとされており(詳細は本書第11章)、前々回「知の探索・深化」は「①サーチ」で、前回「組織の記憶」は「③記憶」にあたり、今回のSECI理論は、いよいよ新しい知を生み出す「知の獲得」である。

著者曰く、「探索(サーチ)」だけで知が創造されるわけはなく、知が生み出されるためにはもっと深く、ダイナミックなプロセスなはずであり、そのプロセスを説明したのは「世界の野中のSECIモデル」だ、ということだ。

【読解】「知識」と「情報」は異なる

野中先生の問題意識のスタートは、「知識」と「情報」とは異なる、という点だ。

それまでの経営学の研究では、両者は区別されていなかったが、野中先生はそこに違和感を感じた。

その違いを読み解くキーワードが「暗黙知」である。

「暗黙知」「形式知」という概念は、1960年代にハンガリーの学者マイケル・ポランニーが提示したものである。

暗黙知とは、以下のようなものだ。

暗黙知

言語・文章・記号などでの表現が難しい、主観的・身体的な経験知

①特定の経験の反復によって「個人の身体に体化」されたもの

野球のバッティングフォーム、ピアノ、など

②「個人そのもの体化される認知スキル」

直感、ひらめき、勘、信念 など

このように、実はこの世の中の多くのものが形式知化されておらず、暗黙知で成り立っているかが分かる。形式知とは、まさに「氷山の一角」である。

野中先生が暗黙知に着目するまでは、形式知(=情報)を対象としていただけであった。

しかし、野中先生の関心は、組織がいかにイノベーションを生み出すかであり、その視点は、以下の通りである。

■人は暗黙知の方が豊かであり、それを取り込まない知識創造はあり得ない

■組織が知を生み出すには、人と人が「全人格としての暗黙知」をぶつけ合うことが必要

組織は最少で2人は必要だ。つまり組織で知を創造する、ということは、2人の「人格」がそのまま全体でぶつかり、時に融合しなければならない。

「全人格としての暗黙知」。これこそ、SECIモデルの根底にある考えである。

【読解】SECIモデル

SECIモデルを端的に説明すると、以下の通りだ。

暗黙知・形式知を持った個人が全人格ごと、別の個人の全人格とぶつからなければ、本当の意味での「組織の知識の創造プロセス」は描けない。

つまり、組織内における個人と個人、あるいはより多くの人たちの間での、暗黙知と形式知のダイナミックな相互作用である。

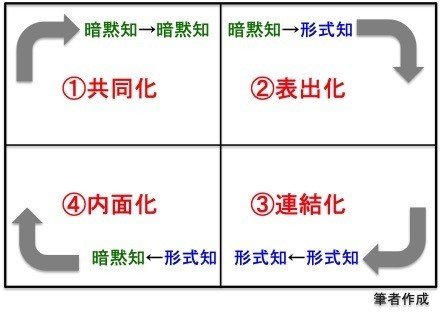

以下は、有名なSECIモデルである。

①共同化

個人が他者との直接対面による共感や、環境との相互作用を通じて暗黙知を獲得する

具体的には、「身体を使っての共同体験」(バットの素振り、職人の技術伝承、など)や、「共感、対話」(信条、信念、思考法、直感、思考の感覚などの共有)である。

野中先生は特に「共感、対話」を重視しており、一対一の徹底的な「対話」を「知的コンバット」と呼んでいる。(後述)

徹底的に対話をし尽くした先に、言語(形式知)を超えて互いが共感し、暗黙知が共有されるのだ。

②表出化

個人間の暗黙知を対話・思索・メタファーなどを通して、概念や図象、仮説などをつくり、集団の形式知に変換する

暗黙知を形式知に変換するプロセスのため、「比喩、アナロジー」、「アブダクション(仮説化)」、「デザイン思考」と言った表現する力が求められる。

③連結化

集団レベルの形式知を組み合わせて、物語や理論に体系化する

組織に伝えていくには、聞いた人が納得感のある一貫性のある物語(ナラティブ)になる必要がある。ナラティブとは、文脈であり、過去から引き継がれ未来に続く「これから起こる」物語である。

ビジョンや戦略は、作ってから大事、と言われるが、それはつまり「ナラティブ」でなくては伝わらないということだ。

④内面化

組織レベルの形式知を実践し、成果としての新たな価値を生み出すとともに、新たな暗黙知として個人・集団・組織レベルのノウハウとして「体得」する

組織は実践を通じて、新たな暗黙知を獲得(体得)していく。動かないと何も学べない、というのはまさに「暗黙知」のことである。

上記のプロセスを統合すると、以下のようになる。

①共通体験・対話・共感

→②概念への可視化(モデル図、イラスト)

→③一貫性のある物語(ビジョン)によるメンバーの納得感

→④実践

(→①実施を通した共通体験・対話・さらなる共感)

【読解】これからが野中理論の時代

1990年代に示されたSECIモデルは、ここ数年注目されてきたデザイン思考や、ナラティブ、などのキーワードの要素を盛り込んでいたことが、物凄い先見性としか言うしかない。

しかし一方で、そういう断片的な概念だけでは、イノベーションは生まれず、ダイナミックなプロセス(知識創造プロセス)を通じて、初めて新しい知、イノベーションが生まれていくことを示している、という点が本当のすごさである。

著者曰く、このSECIモデルに描かれていることこそ、人工知能ができない領域であり、「AI時代の我々の生き方の回答はSECIモデルにある」と指摘している。

そうした目線で見直すと、現在「イノベーション」という言葉を見聞きしない日がないが、どれだけSECIモデルにあるような取り組みを実施しているのかを考えさせられる。

「共同化」の難しさ

私がSECIモデルの中で最もできている自信がなく、かつ最もその実践が難しくなってきている、と感じるのは、①共同化(暗黙知→暗黙知)である。

組織メンバー間の共通体験、対話、議論を通した、身体感覚も含めて共感まで至るまでのプロセスである。

もしかすると、その一つの要因は、「共同化」は、「暗黙知→暗黙知」であるが故に、他のプロセスとは異なり、方法論として体系化されていないためかもしれない。(例えばデザイン思考などのように)

敢えて言語化すると「知的コンバット」である。

野中先生は、インタビューの中で、「知的コンバット」こそ、共同化の方法であり、もっと言うと、イノベーションの原点だと述べている。

我々一人ひとりが、それぞれの「暗黙知」で世界を見ています。そして、それぞれの主観と主観とを徹底的にぶつけ合う「知的コンバット」をすることで、「共同化」を生み出していきます。

(中略)

全身全霊で向き合うためには二人、ペアであることが最適です。同時に、双方の目線が上向きや下向きではなく、真っ当に向き合っていることが大事です。それでもそう簡単にはコンセプトは出てきません。「知的コンバット」を何度も繰り返す必要があります。双方が感じた異なる直観を、真剣勝負で何度もぶつけ合いながら、ようやく「こうとしかいえないよね」というコンセプトにつながっていくという感じです。この「共同化」のプロセスがない限り、組織で「知」を生み出す、イノベーションが起こるということはあり得ません。

イノベーションを生み出すための「議論」のレベル

現代は「議論すること」が難しい時代だと思う。

議論すべき会議でも、議論にならないケース。議論を避けるケース。

当然ながら、論理的に会話することが良いとされる傾向があり、議論する過程で感情的な部分を出すことは嫌われる。

ファシリテートのスキルは、きれいに話をまとめることに偏りがちな傾向があり、「本当に大事なことって議論できた?」「共感できている?」ということが重視される場合に、ファシリテーター側の相当な配慮が求められる。

また、ライフスタイル・ワークスタイルの多様化により、チームと言えども他人の時間を拘束することへの配慮は以前よりかなり高くなっている。

そして、リモートワーク普及により、物理的に断絶した人間関係や、デジタルに途切れるコミュニケーションは、野中先生の言う「全人格としての暗黙知」でぶつかり合い、共感までたどり着く「知的コンバット」ができるかというと、私自身の感覚だと難しくなったと言わざるを得ない。

議論している、対話しているつもりだが、野中理論に照らし合わせてみると、本当の「議論・対話」になっているかはかなり怪しい。

そもそも「議論する」という行為は短期的には非効率な面もあり、また他者と意見をぶつけ合うストレスフルな行為であるため、出来ることななら、そのような状況を日常的には作りたくない。

つまり、議論するときには、気構え、気力、体力が必要になる。

そして、議論や対話が難しいと感じるのは、当たり前だが、議論は一人ではできないことだ。

まさに、「知的コンバット」の必要性を暗黙知として体得している人同士でしか、「知的コンバット」はできない。

つまり、これまで以上に「敢えて、リアルに議論する場」を作ることを意識的に取り組む必要があると言えるのかもしれないし、もしかすると、今後は「議論する組織文化」がある会社とない会社に分かれていき、ひょっとすると、その違いが企業業績にも影響を与えていくのかもしれない。

SECI理論を読むと改めて考えさせられる。

イノベーションに不可欠な、「議論をし尽くす」を本当にできているのか?

人と人が、全人格としての暗黙知をぶつけ合い、共感につながるほど対話をし尽くしているのか?

今あるシステムを壊してでも新しい知を生み出すイノベーションという行為は、こうした大変非効率でストレスフルなプロセスを踏んででも成し遂げたいと考える、一人一人の強いモチベーションが必要となる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?