「未知の存在」に向き合う勇気:「ラーヤと龍の王国」感想

※ このnoteには「ラーヤと龍の王国」と「ズートピア」のネタバレがあります。

ヒトは「未知の存在」を怖がる生き物だと思う。自分の理解の範疇にないものや、経験外のトラブルはなるべく避けたがる。それはアフリカの大地でハイエナに追い回されていた頃から受け継がれる本能なのかもしれない。しかし、ヒトはただ「未知の存在」をただ恐れるだけのサルではなかった。分からないものがあればそれを観察し、研究を重ねて正体や原理を突き止める好奇心と知性がある。故郷・アフリカ大陸を飛び出して南国の熱帯雨林からロシアの雪原まで、地球のあらゆるところを冒険し、生きる術を見つける勇気がある。ヒトは「未知の存在」との向き合い方を考え続けることで進化してきたのだ。

しかし、「未知の存在」への恐怖は、ときにその対象や他者への攻撃につながってしまう。たとえば少なからず陰謀論にハマる人がいるのは、この複雑かつ理不尽な世界をカンタンに説明できる「答え」がほしいからだろう。未知のウイルスの蔓延はいろいろな要因が重なった悲劇だが、それを「世界を裏で操る闇の組織」のせいにしてしまえば、すべてすっきり説明できてしまう。人種や宗教でだれかを差別したり、気に入らない相手を罵ったりするのも、根っこの心理は同じなのではないだろうか。すべて自分の手のひらに収まるサイズで把握していたい、なるべく自分の世界から「未知の存在」を取り除きたいという態度。良くも悪くもヒトは「未知の存在」に特別の関心を払ってきた。だからここまで文化や科学は発展したのだし、いつまで経っても戦争はなくならないのだ。背中合わせの好奇心と恐怖こそ、ヒトをここまでヒトたらしめているのだと思う。

「ラーヤと龍の王国」に登場する「クマンドラ」なる原初的なユートピアと、その分裂をめぐる物語は、まさしく人類が飽きもせず繰り返してきた紛争の歴史のメタファーである。豊かに栄えていた国が、煙の怪物・ドルーン(=自然災害、あるいは他民族による襲撃)によって破壊され、いくつもの小国に分離していく。みんなで分け合っていたはずの富は一部(ハート国)に集中し、そのアンバランスが相互不信を呼んで、やがて修復不能な溝を生んでしまう。映画の冒頭、ハート国の首長にして主人公ラーヤの父・ベンジャは、「クマンドラ」の復興を呼びかけるため、それぞれの国の民を招き、和解のパーティーを開く。その際、ばらばらになった5つの国の特産品を使って、おいしいスープをラーヤに作ってあげる場面があるのだが、これは非常に示唆的である。このスープは、どこかひとつの国が欠けてしまっては完成しない。みんなで手を取り合い、協力しないとおいしく出来上がらないのだ。この場面のあと、ファング国の裏切りによりベンジャの試みは失敗。それどころか国々を護っていた「龍の石」が砕け散ってしまい、世界の大半が石化した暗黒の時代が訪れる。主人公・ラーヤの冒険はこの大惨事から6年後、石になってしまった父をのこして「クマンドラ」復興の鍵となる伝説上の龍・シスーを見つけ出すところから始まるのだ(余談だがひとりで荒野を旅する少女のイメージは「風の谷のナウシカ」に重なるし、随所に「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」の影響が見られる)。

「龍の石」の散逸と、そのあと訪れる暗黒の時代のキッカケは、ラーヤがファング国の姫・ナマーリと仲良くなり、石の置かれた神聖な場に招いてしまったからだ。ラーヤはそのせいで人間不信になってしまう。自分がナマーリを信じてしまったばかりに…という自責や後悔の念もあったことだろう。彼女はこの世界で生き抜きたいならだれかを信じるなんてもってのほかだと云う。それがこの6年ひとりぼっちで暮らす中で見つけた「答え」なのだろう。

しかし、だれも「信じない」ラーヤは「龍の石」を集める冒険のなかで、自分を「信じてくれる」人に出会っていく。その筆頭が、この世界に残る最後の龍・シスー(本作の原題は「Raya and the Last Dragon」)であり、ブーンやノイ、トングといった各地で一行に加わる仲間たちだ。彼女のトラウマは、彼らとの旅を通して徐々に癒やされていく。ここで大事なのは、相手から信じてもらうことを期待するだけでなく、自分から相手を信じる態度を示す、その誠実さである。物語の中盤、スパイン国にやってきたラーヤが、ナマーリの追っ手から逃げるため、城の番人・トングにひざまずいて協力を求める場面は、信頼を得るために何をすべきかを描いた名場面と言えるだろう。あなたのことは信じないけど私を信じてください、なんて都合のいい話は通用しない。時には相手に全体重を預けることだって必要だ。ファング国で「龍の石」最後のピースを手に入れたラーヤが、迫りくるドルーンの煙に包まれながら、世界の未来を敵であるはずのナマーリに預ける姿は、物語のクライマックスにふさわしい。お互いに相手を罵っていてもなにも始まらない。一歩前に踏み出して「私はあなたを信じる」と伝えたラーヤの勇気は、とても美しく、尊いと思う。

ところで、「ラーヤと龍の王国」には恋愛要素が一切登場しない。もはや男女のときめきをベースにしなくたって面白い「ディズニー・プリンセス」映画は作れるのだ。かつて「ディズニー・プリンセス」は、保守的価値観の権化としてフェミニズムから積極的に批判されてきた。そんなディズニーが随分冒険するようになったものだと思う。決していまの作品が完ぺきだとは言わないけれど、それは「魔法にかけられて」のセルフパロディにはじまり、「塔の上のラプンツェル」の冒険するプリンセス、「アナと雪の女王」での「白馬の王子様」批判…と、様々なチャレンジと積み重ねの末にたどり着いた領域なのだ。ラーヤ、ナマーリ、シスーと物語のカギを握るキャラクターはみんな女性。でも、だからといって女性というラベリングを押し付けるような描写はない。「塔の上のラプンツェル」のラプンツェルや、「モアナと伝説の海」のモアナは、まだお姫様として城や土地に縛られ、冒険に出ることへの抵抗があった。しかし、ラーヤはちがう。彼女に「お城の中のプリンセス」や「活発に戦う女の子」といった表現はもはや当てはまらない。何にも縛られず、自分で前に進む人物として描かれているのだ(唯一のくびきが過去のトラウマだ)。ジェンダーニュートラルな設定を心がけているのだろう。このアプローチはベンジャ、ブーン、トングといった男性キャラにも共通していると思う(細かく見たら批判点はあるかもしれないけれど)。

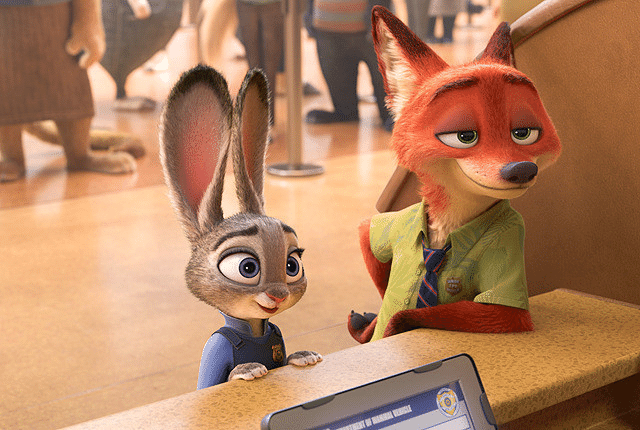

そして、「ラーヤと龍の王国」には、おなじく「相互不信」や「分断」を描いた過去作「ズートピア」から大きな進化が見られる。「ズートピア」は肉食動物と草食動物が共生する世界を舞台に、だれもが潜在的にもつ偏見を描いた物語だ。しかし、残念ながらこの映画にはわかりやすい「ヴィラン」が登場する。「ズートピア」における「分断」は、副市長による陰謀が原因だった。最後は勧善懲悪の図式に落とし込まれてしまうのだ。現実の問題の複雑さを考えると少々ものたりないし、それどころか却って間違ったメッセージを伝えてしまう可能性もあった。現実にはだれかの扇動を待つことなく、至るところで差別や偏見の言説が渦巻いている。ひとりの悪党を倒して「解決」ということにはならないはずなのだ。その点、「ラーヤと龍の王国」は、だれもが少しずつ過ちを犯している。主人公のラーヤですら、物語の終盤で大きな失敗を犯し、怒りに身を任せて相手を攻撃してしまうのだ。そして、この映画には倒されるべき「ヴィラン」が登場しない。「分断」に「だれが悪い」はないからだ。根っこをたどっていけば、それは有史以来続く戦争の歴史や、ご近所さんとのささいなトラブルにも通ずる、普遍的な課題に行き当たる。「未知の存在」と向き合うことの難しさ、そして、だれもが手を取り合うユートピアへの希望を、ラーヤの冒険は改めて示してくれるのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?