プチ連載小説「こどもの家」第2章

「ジジのこと」

私よりもひとつ年上で、背もうんと高いのに、ジジは時々小さな子供にしか見えませんでした。

ジジは「ジジ語」を使って私に話しかけ、ひっとり笑い転げたりします。あんまりはしゃぎすぎて私を疲れさせることもあります。でも、私を置いて出かけた時には必ずおみやげを持ってきてくれたし、「ごめんなあ」と言いながら頭を撫でてくれます。私が眠るまでの間中、髪をなでたり、下手くそな子守唄みたいなのを歌ってくれます。あんまり下手なので笑い転げていつまでも眠れないこともありました。

ジジには恋人がいました。会ったことのないその人を私は「ババ」と呼びました。「ババ」はマコが言うには「シンケーシツ」だったので、ババが家に遊びに来た時は、大体マコと私は別の部屋で静かに絵を描いてトシくんに審査してもらったりして遊んでいました。

また、ジジは時々顔や体にひどい傷をつくって帰ってくることがありました。そんな時ジジは私に勝利だけを提示しました。「外」で起こる出来事を私は何も知らなかったし、知る必要もありませんでした。ただ、ジジは「何か」から私を守ってくれている、とつよく思わせました。

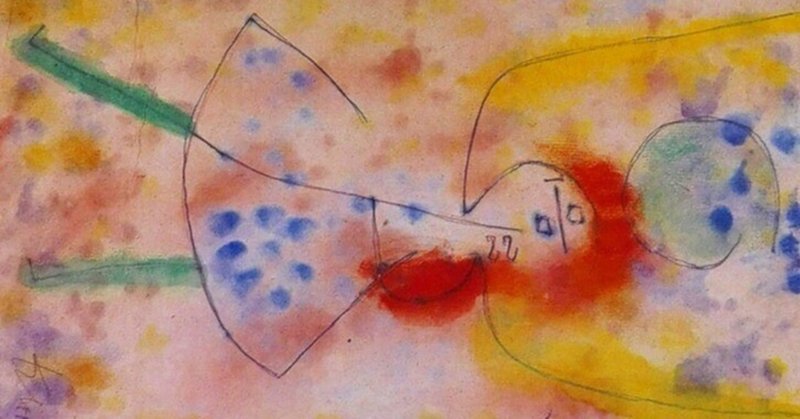

ジジは感情の全てが激しかった。何においても百パーセントで、それが魔法の様に周りの空気の色を変化させていることを私は知っていた。みんなを夢中にさせたり、笑わせたり。そんな時家の中は宝物をかくしているようにキラキラしていたのです。

けれど、ある日突然落ち込むことがあります。みんなで元気づけるとすぐいつものジジに戻ることもあるけれど、一日中おかしな時もありました。理由を考えても思い当たりません。どこが痛いわけでもなく、苦しそうな顔で「うーん」と唸ります。誰かが来て、何か言っても絶対に返事しません。ずっと下を向いて何回も同じ曲をまわしたりします。部屋に鍵をかけて閉じこもる時もあります。私がいくら面白い話をしてあげても、聞いているのか聞いてないのかわからないまま笑うけれど、目はうつろで悲しそうでした。

そんな時、ジジは外から鍵をかけて、部屋から私を出してくれませんでした。そのかわり何でも持ってきてくれた。私もそんな時、部屋から出ようとは思いませんでした。ジジの魔法の途切れた部屋の外は、何かを押し付けられるような、全てが白々とした世界に見えてしまうような気もしました。だから私は夕方になって部屋の中が暗くなっても、そこから出ることも、電気をつけることもせず、ぼんやり時を過ごしていました。

私には、ジジの悲しみが何なのかわかりませんでした。本当にわかろうとも、きっとしていなかったのだと思います。それはジジ自身も同じことだったのでしょう。

静かすぎる部屋で私は知らない内に眠ってしまっていました。目が覚めたのは夜で、どのくらい寝ていたのかもわかりません。起き上がると目の前にジジが座っていました。口の中でモゴモゴしながら私を見据えているので「何食べゆう?」と聞くと、ジジは黙って近づいて、私に口移ししました。ドロっとしたパンの味が口の中に広がりました。それからジジはやっと笑って、ずっとそうしてきたかのようにゆっくりと、とても優しく、大切な人形のように私を扱いました。

ジジのくちびるは私が知ったくちびるの中で、やっと最初に好きになったくちびるでした。

(2000年著)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?