プチ連載小説「こどもの家」最終章

「サヨナラこどもの家」

私がこどもの家に来て、どのくらい経ったのか、ずっとそこに居たのか、記憶はあやふやでしたが、ある日突然、お別れの時がきました。

「大人」は足だけでなく、ある日突然顔を出して、すごい勢いで現れました。

緑の絨毯の上で、私は知らないうちに眠っていました。まだ外は明るかった。言い争いで目が覚めました。背の高いジジとマコがジジ部屋の入口に立って、通せんぼをしています。その向こうで小さな人影が見えます。彼らの母親ミニラでした。大きな声で「どきなさい!」と言っています。ジジやマコもすごく怒っていました。トシくんは学校でしょうか。

驚くべきことに彼らの両親は私の存在に今まで気がついていなかったようです。「警察」とか「自転車」とか「学校」とか言う単語が聞こえてきました。ジジとマコは絶対に部屋にミニラを入れようとしなかった。私はぼんやりと遂に現実がこの部屋まで追っかけて来ちゃったんだなあと、彼らの背中を見ていました。

ただただ体がだるくなり、なんの感情も沸かなかった。ジジとマコがミニラに怒鳴っていることが、なんだか少し悲しかった。私がきょうだいのふりをして、ここにいるのが悪いのに、私はニセモノの他人なのに。

現実世界では通せんぼなんて子供だましは所詮通用しません。私は二人の間を通って部屋の外に出ました。ミニラの顔をはじめてマジマジと見ました。なんで「ミニラ」というあだ名なのか、言われなくてもわかるくらい顔から火を噴いていました。

ミニラの小言に頭を下げながら、しーんとした心の中で(なんだ、普通やん)と思った。いつもいつも大人は私に怒ってるか呆れているかでした。私のすることは、たいていそういう結果になることを、懐かしさを交えながら思い出していました。

ザクザクとお説教が私の耳にはいってくる。私はずっと心のどこかで「このこどもの国の大人たちは、何か特別なんじゃないか」なんて、都合の良い期待をしていたことに気がつき、なんだか恥ずかしかった。

外に出ると、少し離れた所に私の母親の車が止まっていて、車の横に母親が立っていました。泣くでもなく、笑うでもなく、怒るでもなく、その全部を混ぜたような顔をして黙っていました。私も黙って車に乗りました。

ジジとマコは外に飛び出てきました。母親同士がしばらくしゃべり、私の母親がミニラに頭を下げて、車に乗り込んできました。私は体をねじらせてまばたきせずにジジとマコを見ていました。

こどもの家と目の前の堤防、小さな階段。何の感情も持たずに、ただただ焼き付けるように見ていました。ジジとマコも私を見ていました。彼らは傷ついた顔をしていました。もしかしたら、私も傷ついた顔をしていたのかもしれません。車はゆっくりと大きな川に沿って走り出しました。私は勿論、見えなくなるまで彼らとその後ろの家を見ていました。

母親は特に私に質問することもせず、お腹が減ってないかとか聞いてきたような記憶があります。私は家出から保護された中学生らしく、ぼそぼそと素っ気なく答えながら(私はこの人を嫌いではないし、どちらかというと好きなのだ、ただ放っておいてくれたらよかったのに)と思い、それから私は子供だからそれは無理な話なんだよな、とも思いました。私は十五歳になったばかりでした。

橋を渡るとき、もういちどあの家が見えました。夏の日、家の前の川に服のまま飛び込んでみんなで遊んだことを思い出しながら、私は二度とこの「こどもの家」に行くことはないし、彼らに会うこともできないだろうと思いました。無責任で優しくて、温かな日々。ジジ、マコ、トシくん、そしてマユちゃんやオカオやナスビ。

仮に、またいつかあの家をもう一度訪れたとしても、彼らにどこかで会ったとしても、それは全然違った、別の世界のものなのだとわかっていました。そんなことは無意味なことなのです。そのくらい、私は、こどもは無力だと思っていました。幸福でもない、不幸でもない、ただただ無力だと。

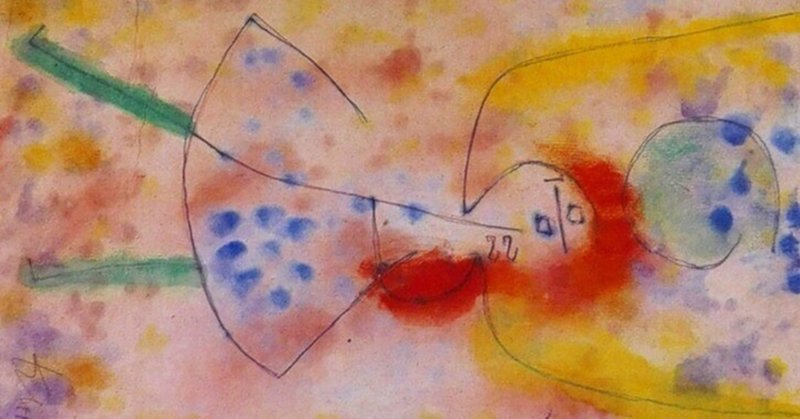

まったく子供でなくなり、大人になった今、時々思い出しても、この家のこの記憶は曖昧で明るい夢のようです。彼らが本当に存在したのか、はたまた彼ら兄弟のそばにいた私が存在していたのか、それすら危ぶまれるような記憶でしかなくなりました。彼らの本名も忘れてしまいました。ただただ思い出だけが、古ぼけた真空管のカラーテレビのように、滲んだ鮮やかさで今も胸に残っています。

とりわけ忘れられない思い出を、最後にひとつ。あるクリスマスの日、せっかくの聖夜なのに、誰もいず、ただ一日中駅に立って過ごした帰り、あまりにもシケた一日に、私はがっかりしてジジの部屋でうなだれていると、ジジが帰ってきて私の姿を見て、下に降りてゆきました。

すぐに上がってきて「目つむって」とニヤニヤしながらいいます。私は目を固く閉じました。「まだ開けたらいかんぞ」としつこくしつこくジジは言いました。私はいい加減うんざりしてふて腐れていたので、黙って目を閉じていました。

しばらくガサゴソしてから、「開けてみ」とジジがこっそり言うので、目を開けると、電気が消えた部屋の中、私の目の前にゆうるりと柔らかく光る花の束が現れました。

クリスマスツリーの電飾でも、ケイキのロウソクでもない、その不思議な光る花は、ゆーっくり先端から次々に色を変えてきれいに光っていました。家のどこからかジジが持ってきてくれたのです。

二人で黙ってしばらくその光を見ました。ジジは静かに歌を歌ってくれました。クリスマスの歌だったように思います。私は静かにその歌を聴きながら、この光を一生忘れまいと心に誓いました。

その日は、私の十五歳の誕生日でした。

(2000年著)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?