interview: Merchantとして1stソロアルバム『Dolphin Sane』を発表した栗田将治(Glider/Hedigan's)に聞く。

*この記事は有料設定をしていますが、全文無料で読んでいただけます。でも「読めてよかった」「面白かった」と思っていただけたならば、金額のところをクリックしてご購入いただけると、とても嬉しいです。あなたのドネーションが次のnoteのインタビュー記事を作る予算になります。

目が覚めてほんの数分。まだ夢と現実のあわいにいるようなそのときの感覚を音楽にするなら、こんな感じかもしれない。メロウで、やわらかで、シュールで、曖昧で、漂っていて、あたたかで、気まぐれで、時間感覚の失われた音楽。おもいきり前向きではないにしても、決して後ろ向きではなく、のんびりと、目的地も決めないままに歩いている、そういうときに流れていてほしい音楽。そんなにせかせかと生き急がないで、自分のペースで歩いていけばいいんじゃない? 言葉でそうは言わないけれど、Merchantの音楽はそんなことを伝えているようで、ひたすら気持ちよくて、これでいいのだとそう思える。

マルチプレイヤー(メインはギター)、シンガー、コンポーザーである栗田将治(くりたまさはる)のソロ・プロジェクト、Merchant(マーチャント)が、2月28日に1stアルバム『Dolphin Sane』(ドルフィン・セイン)をリリースした。栗田将治は2011年に兄の栗田祐輔らとGliderを結成して、出身地である埼玉県本庄市のスタジオディグを本拠地としながら地道に活動。昨年(2023年)にはSuchmosの河西“YONCE”洋介らと新バンドのHedigan’sを結成し、今はそのバンドの活動に力を入れているところだ。

ソロ・プロジェクトのMerchantは、2010年代半ば頃からマイペースで音源を制作しては自主製作盤をライヴ会場で販売したり、YouTubeに楽曲をアップしたりしていたが、オリジナルの歌もの楽曲をちゃんと形にしてリリースするのは今作『Dolphin Sane』が初めてのこと。コーラスとフルートでゲストを迎えてはいるが、それ以外の全楽器を将治が演奏して、ヴォーカルもとった。作詞は兄の栗田祐輔(Glider/Hedigan’s)が担当。録音は拠点とする本庄のスタジオディグで行われ、録音/ミックス/マスタリングを将治の相棒的存在であるテリーこと伊藤広起が担当している。

とにかく『Dolphin Sane』のできが素晴らしく、「これぞ、まーちゃん!」(筆者は彼が10代の頃から仲良くしているので、そう呼ばせてもらっている)と言いたくなるような傑作だったので、少しでもこれを広めたい、ひとりでも多くの人に聴いてもらいたいと思って今回インタビューさせてもらうことにした。が、このアルバムのことだけでなく、Hedigna’sやGliderのことを含めた彼の活動全般についての話を聞くことができたのはよかったところだ。そこからは将治の音楽観、バンド観、ひいては生き方についての考えやスタンスも見えてきて、Gliderをずっと好きでい続けるファンの人も、Hedigan’sで初めて気になりだした人も、読めば「彼ってこういう人なんだ?!」という発見がきっとあるはずだ。

インタビュー・構成/内本順一

「Gliderとしての予定が一旦ゼロってなったときに、“作ってた曲、どうしようかな?”と思って、“じゃあ、ソロで出そうかな”と」

――Merchantとしての1stアルバム『Dolphin Sane』。「完成しました」と僕が聞いたのは確か去年の秋頃だったと記憶しているんだけど。

「そう、秋ぐらいでした」

――そこからリリースのタイミングを見計らって、今になったという感じなの?

「いや、特に何も考えてなくて(笑)。リリースのタイミングもそうですけど、何も考えずに作り始めたものなんですよ。もともと自分は多作のほうではあるんです。で、バンド用とかソロ用とか、そういうことも考えずに曲を作っていて。自分にとって曲作りは、なんというかこう……」

――日課のようなもの。

「まったく仕事とは思っていなくて、趣味で曲を作ったり録音したりっていうのを日常的にずっとやっていたんですけど」

――Gliderのときからずっとそうやってきてたよね。

「はい。で、コロナ禍にもGliderはやっていて、2020年に作品も出して(5thアルバム『Spectrumation』)、2021年から2022年にかけてはスタジオディグでスタジオライヴをやってYouTubeにアップしたりもしていたんですけど、2022年頃に祐輔がThe fin.を始めいろんな方のサポートをやり始めて、その時期はツアーで海外に行きっきりみたいになって」

――そこでGliderとしての活動が難しくなった。

「というより、メンバーそれぞれが同じようなタイミングでちょっとした人生の転機を迎えたというか。コロナ禍で、自分も地元でギターを教える仕事を始めたりとかして、しばらくGliderとは別のことを一生懸命やっていたんです。それでGliderとしての予定が一旦ゼロってなったときに、“作ってた曲、どうしようかな?”と思って、“じゃあ、ソロで出そうかな”と。そのぐらいの感じなんですよ。だから明確なビジョンがあってMerchantを始めたわけではなく、いつどうやってリリースするかとかも全然考えないで作ったものなんです」

――じゃあ、Gliderがあのまま続いていたら、ソロではなくGliderの新作を作ってリリースしていたかもしれない?

「まあそうですね。作りかけで、ほぼまとまっている曲もいくつかあるので」

――そういえば下北沢で『Spectrumation』のインタビューをしたときに、もう次の作品に取り掛かっていると話していたもんね。

「はい。ただ、『Spectrumation』は未だにCDとかレコードを作れていなくて、結局配信だけになってしまったし。プロモーションにしても内本さんにインタビューしてもらったのが唯一で、盤にもしていなかったから、それ以上広げていく術が自分にはなかった。それでもコロナ禍で活動が苦しくなっているバンドとかが周りにたくさんいた時期に、『Spectrumation』を作ったり、Studio Dig Sessionsという、友達のミュージシャンを僕らのスタジオディグに呼んでセッションしてスタジオライヴ・レコーディングをYouTubeにアップするということを2021年から1年くらいやれたのは自分にとってすごく有意義だったし、スタジオライヴ映像を残すことができてよかったなとは思っているんですけど」

――うん。

「でも社会の波の影響みたいなものが自分にもあって、このままガムシャラにやり続けてもなぁって思うところもあり……。今まで、好きだからやる、作りたいから作るっていうところに振り切ってやってはきたけど、正直ちょっと自力で躍起になってやり続けることに限界を感じていたところもあったし、コロナ禍とか世間とか関係なくフレッシュな気持ちでまた何かを作りたいと思っていた時期だったんです」

「5曲くらいまとまってきたときに、これはもうちょっとちゃんとした形で出したいと思うようになった」

――Gliderとしてはそういう時期だった一方、まーちゃんは葡萄畑(*日本語ロック黎明期の1973年にデビューしたモダンロック系バンドで、長い休止期間を経て2002年に復活。青木和義を中心に、近年は栗田兄弟ら多数のミュージシャンが参加して定期的にライヴ活動を行なっている)のサポートもがっつりやって動いていたよね。いろんな楽器を演奏して、ヴォーカルをとったりもしていたから、最早サポートの域を越えていた。

「そうですね。葡萄畑はライヴをやりまくっていたので、そこに参加できて嬉しかったし、精神的にも助けられました。ほかにもサポートとか、いろいろやる機会があって。その頃に完全に趣味でMTR(マルチトラックレコーダー)を使って好きな曲のカヴァーを録って、たまにインスタにアップしたりもしていたんですけど」

――やってたね。吉田拓郎「伽草子」のカヴァーとか、すごい好きだった。

「ありがとうございます。それをMerchantとしてやっていて、それと同じテンションでデモを作っていったものが今回のアルバムになったんです」

――Merchantという名称はいつからあったの?

「Merchantって名前は実は祐輔が付けたんですよ。2015~16年くらいからあったんです。自分が趣味で宅録のインスト作品『Merchant#1』を作って、Gliderのライヴの物販で売ったりしていたことがあったんですけど、そのときに名義をMerchantにした。だから今回のは1stアルバムではあるけど、その頃からの続きでもあるんです」

――何も考えずに作り始めたと言っていたけど、今回ちゃんと形にして出そうとギアを入れたのはいつ頃?

「今回は宅録から発展させて超ラフに作っていったので、もちろんCDRに焼いて物販ですぐに売ることはできますけど、5曲くらいまとまってきたときに、これはもうちょっとちゃんとした形で出したいなと思うようになって。それからしばらくして、去年の夏だったかな、miidaのマスダミズキさんがレコーディングの仕事でスタジオディグに来たことがあったんです。ミズキさんがFRIENDSHIP.という配信サーピス(*HIP LAND MUSICによるデジタルディストリビューション & プロモーションサービス)のキュレーターをやっているという話を祐輔から聞いていて、“Merchantを聴いてもらったら?”と祐輔に言われていたので、そこで“初めまして、祐輔の弟です。今、ソロでこういうのを作っているんです”って言って、その場で音源を聴いてもらって。そしたら“めっちゃいいじゃん!”って盛り上がってくれて、審査があるらしいんですけど、そこに出してくれた。その結果、FRIENDSHIP.の配信が決まったんです」

――そっか、ミズキちゃんがリリースのきっかけを作ってくれたんだね。

「そう。それでFRIENDSHIP.の担当の人にも挨拶して、“EPじゃなくてアルバムにしたらどうですか?”とアドバイスをもらい、そこからまた数曲足してアルバムにしたっていう流れですね。本当にミズキさんのおかげです。Studio KiKiのスタジオライヴにも出してもらえたし」

「全部自分で出来ることはやってみたくてMerchantではやっているんです。そういうの、最近はやっている人も少ないなと思ったし」

――じゃあ、ここから『Dolphin Sane』の内容について聞いていきたいんだけど。まずGliderの作品との違いを端的に言うと、祐輔くんが演奏に参加していないっていう。

「そうですね」

――でもクレジットを見ると「Music&Lyrics: Yusuke&Masaharu」となっている。つまり曲作りは一緒にやったってことだよね。

「あ、そうそう、詞曲の作り方はGliderとほぼ一緒で、完全にふたりでのソングライティング・チームでやっているんです」

――楽器はほぼ全て自分でやっているんだよね。

「ドラム、ベース、ギター、鍵盤類、パーカッション類……。いろいろやってますね(笑)」

――そういう作り方は、自分にとっては……。

「超自然なこと。別に自分が上手いと思ってやっているわけじゃないし、全部を自分の思い通りにしたいとかでもないんですけど。でも、昔からそういう作り方に憧れはあったかもしれない。マルチ・プレイヤー的な人の作品に好きなものが多いんですよ。エリオット・スミスの初期の作品とか、トッド・ラングレンの『サムシング/エニシング?』とか、ポール・マッカートニーの『マッカートニー』とか。ロイ・ウッドとか中村一義さんもそうですけど、そういう宅録マルチ・プレイヤーに対する憧れみたいなものは中学生の頃からありましたね」

――でも、バンドも好きでしょ?

「バンド好きですね。今言ったことと矛盾してますけど、バンドサウンドというものが大好きで。ひとりでやるからといって、ギター弾き語りをやりたいわけではない。何かひとつの楽器が主張しているものではなく、ドラムも好きだしベースも好きだし、要するにバンドサウンドを形成している全ての楽器が好きって感じ。下手だけど、全部自分で出来ることはやってみたくてMerchantではやっているんです。そういうの、最近はやっている人も少ないなって思ったし」

――そういえばそうだね。

「みんな、ひとりでやるにしても打ち込みとかで作っちゃうじゃないですか。Merchantの今回のアルバムは打ち込みをまったくやってなくて、全部生楽器。コンピューター系が強くないっていうのもあるんですけど。ノリを揃えたりもしていないから、ずれてるところもあるけど、そういうところを含めて生演奏が好きなんです」

――カチッとさせたくない。

「そう」

「シンガー・ソングライターの人たちが醸し出すフォークの感じと自分のやっていることは違うんです。ギター1本で歌っても同じ感じにはならない」

――録音とミックスとマスタリングは、いつもの通りテリー(伊藤広起)が担当。

「それも自分にとっては自然なことで。テリーは相棒って感じで、マイク選びとかマイキングとか機材類のこととか、自分じゃよくわからないところも工夫してやってくれるので」

――テリーの力は大きいよね。

「そうですね。ただ今回は、テリーが8割、自分が2割みたいな感じで。もちろん楽器類のこととかマイキングとかは全部テリーですけど、ヴォーカルは全部自分の家で、スタジオで録った音を自分のMTRに一旦移してハンドマイクで歌い、それをまたテリーに渡してスタジオでミックスしてもらっているんです。ヴォーカルの音質は今回かなりローファイなんですけど、その行き過ぎたローファイ感とスタジオでテリーがミックスしてくれたサウンドとのバランス感がいいなと個人的には思っていて」

――アルバムの全体像は、どういったものをイメージしていたの?

「アコースティックな感じ。そういうのが昔から好きだったし、Gliderでは今までやってこなかったことだから。かといっていかにもシンガー・ソングライター的なことをやりたいわけではないし、アコースティックと言っても昔の四畳半フォークみたいなことをやりたかったわけではなくて。エリオット・スミスみたいな、ロックのなかにあるフォークっていうかな。そういうのをやりたかったんです。というのも、自分はシンガー・ソングライターではないな、バンドマンだなという自覚が強くあるんですよ。特に最近はまわりにシンガー・ソングライターの人が増えてきて、熊谷のモルタルレコードとかで一緒にライヴをやったりすることがあるんですけど、そうするとやっぱりそういうシンガー・ソングライターの人たちが醸し出すフォークの感じと自分のやっていることは違うんですよね。ギター1本で歌っても、同じ感じにはならなくて」

――そもそもシンガー・ソングライターの多くは、基本的に歌いたいこと、伝えたい何かがあったりするよね。メッセージであったり、感情であったり。

「ああ、そうですね。自分はそういうのが何もない。あるとしたら、自分みたいな音楽の趣味の人に刺さればいいなっていうことくらいで。こういう自分の音楽にどこかでシンパシーを感じてくれる人がひとりでもいてくれたらめっちゃ嬉しいっていう、それぐらいなんですよ。そこしか基準がない」

――でもそれは大事だし、必ずいるからね、そういう人が。僕がそのひとりだし。

「嬉しい」

――でも、聴いて感じたのは、いい意味でやっぱり浮世離れしているなと。

「あははは。そうですね。時代を間違えてる(笑)」

――Gliderもそうだったけど、それにも増して我が道を行っているよね。

「確かに。流行りとかを気にしたことがないんで」

――そうは言っても普通はどっかで気になっちゃうものじゃない? SNSを見たり、サブスクで今の音楽を聴いたりすると、何かしら意識してしまったりしそうなものだけど、まーちゃんはそれを気にしないでいられる強さがある。

「自分のできることしかできないから。戦略的なこととかまったく考えられないんですよ」

――でも、流行りや情報をシャットアウトして自分のできることとやりたいことだけに集中できるのも才能だと思うよ。

「わからないですけど、流行りに寄せられないんです。難しい、それは」

――聴いていて、レモンヘッズを想起させるところがあったり、ブライアン・ウィルソンとかビートルズっぽいなと感じるところもあったりするけど、だからといって寄せているようには思えないし、流行りとも違うし。

「そうですね。あるとしたら、普通にグッドメロディ、グッドハーモニーってことだけで。特に何も狙ってないですね」

――グッドメロディは今作で特に強く感じる。Gliderもグッドメロディは基本にあるけど、実験的なこともやるでしょ。Merchantのほうがより、グッドメロディであることを前に出している感じがする。

「そういうのが自分の趣味なんですよ。わかりやすく3分で収まるポップスが好きだし。ただ、Gliderはバンドなので。Hedigan’sもそうですけど、バンドだとメンバーを面白がらせたいとか、驚かせたいとか、なんかふざけてやろうみたいな気持ちが出ちゃうから。ひとりだとそういうのはないですからね」

「とにかく忙しそうな作品にしたくないんです。ガチャガチャしている音楽が苦手だから」

――それからMerchantのこのアルバムは、ノスタルジックなムードがかなりある。Gliderの作品、例えば『Dark Ⅱ Rhythm』にもそれはあったけど、Merchantのほうがより濃くあるんじゃないかな。

「確かに。ノスタルジックな感じというのは、ひとつのテーマとしてあったかもしれないです。ブラジル音楽のサウダージみたいな感覚」

――わかる。一時期、カエターノ・ヴェローゾばかり聴いていたことがあったじゃない? その感じだよね。フォークというより、MPBっぽいというか。

「そうそう。その感じ、影響を受けてますね」

――意識したというよりは、自然にそういうメロディになるのかな。

「自分の手癖で作っている感じですね。ひとつの作品にまとめようとも思わないで作っていたから、コード感が似通っている曲もあったりするし。Merchantの次回作があるかどうかはまだわからないけど、もしあったとしたら、そのときもまた自分の手癖で素直に作るのがいいのか、それともあえてそこを封印して違う感じでやってみるのがいいのか……。今はまだどっちに行きたいというのはないですけど」

――でも1枚目のアルバムとしてはこれが大正解だと思うよ。手癖で作ったメロディだったとしても、そもそも栗田将治の手癖がどういうものか、まだ世の中の人に知られていないんだから。まーちゃんの一番いいところを素直に出せているアルバムだと思う。

「そうですね。ありがとうございます」

――あと、このテンポ感ね。どバラードがあるわけじゃなく、勢いのいいアップテンポ曲があるわけでもなく、ゆっくり歩いているぐらいのテンポ感。それこそが栗田将治のシグニチャーなんだろうなと。

「そうかもしれない。大瀧詠一のファーストアルバムの曲とか、細野晴臣の“恋は桃色”とか、乱魔堂の“ひたすら”とか、ああいうテンポ感、アコースティックなバンド感みたいなのがけっこう好きなので」

――乱魔堂! すごい例を出してきたね(笑)。でもわかる。

「とにかく忙しそうな作品にしたくないんですよ。ガチャガチャしている音楽が苦手だから。ゆっくりしていて、シンプルなほうがいい。朝起きてすぐ聴けるような音楽にしたいんです。もちろん日中も夜にも合うと思うんですけど。時間と場所を選ばないものにしたいとは、なんとなく思っていたかな」

――雨の日とか、ジメジメした天気の日よりは、晴れた日に聴きたい音楽だね。春とか初夏に合いそうな気がする。

「そうかもしれない。エリオット・スミスが大好きなんですけど、あの人のフォーキーな感じって、グランジを通ってのものだったりするじゃないですか。でもカート・コバーン的な暗さとは違って、もうちょっとこうレイドバックしている感じというか。そういうふうに自分のアルバムがなっているといいなって思うところはありますね。あと、ジェイムス・テイラーみたいなというか、内向きすぎるのではなく、フレンドリーな感じ」

――うん。「微笑み」のMV、あるじゃん。ただただ道を歩いていて、ふたつに分かれたら一瞬どっちに進もうか考えて、ちょっと進んで、また戻る。それこそレイドバックじゃないけど。だからあれって、どこまでも前に進もうということを表現しているのではないわけで。とにかく歩いてみて、分かれ道があったらとりあえずどっちかに進んでみて、戻りたくなったら戻る、みたいな。それってすごくまーちゃんぽい気がしたんだよ(笑)。だからなんか象徴的なMVだなって。

「ああ、確かに。自分はああいう感じかもしれない(笑)」

――大抵の人は、どっちの道へ進むかあらかじめ考えて歩き出すんだけど、あの感じがまーちゃんだよね(笑)

「あははは。そうですね。因みに“微笑み”があのリズムになったのは祐輔の一言が大きかったんですよ。もともとはああいうリズムじゃなくて、しみったれたフォークソングみたいな感じだったんですけど、祐輔にあのリズムにしてみればと言われて、ああなったっていう」

――そういうところで祐輔くんのアイデアも入っている。

「あの曲に関してはそうですね」

――歌詞は全部祐輔くんだと言っていたけど、言葉がまーちゃんのメロディ感だったりテンポ感だったりに完全にフィットしていて、一体となっている。それも凄いことだよね。あからさまなメッセージとかは絶対書かないけど、大きな意味でこうありたいみたいなことは伝わってくる。その外しの美学みたいなものに貫かれていて。普通はもっともらしいことをつい書きたくなっちゃうけど、絶対にそこにいかない。

「そうですね。祐輔とは長い間ずっと一緒にやっているから、そのへんを言葉で伝えたりも全然していないんです。昔は歌詞があがってきたら、“ここはこうしたい”とかお互いに言って意見交換することとかもあったけど、この作品に関してはゼロ。祐輔が書いたそのまんま」

――世の中いろいろたいへんなことが起きているし、辛くなることもたくさんあるけど、それについてどうこう歌うのではなく、音楽くらいは気持ちいいものであってもいいじゃないか、っていう。だから気持ちのいい音楽をやる。祐輔くんもまーちゃんもそのスタンスで完全に通じ合っているんだなってことがよくわかる。

「うん。主張はあるし、ストレスもあるし、世の中に対して思うこともいろいろあるけど、音楽って、自分にとってはもっと無邪気なものな気がする。無邪気であってほしいものというか」

――少し大袈裟に言うと、そういう音楽だからこそ聴いて救われる人もいると思う。

「そう願っています」

「あんまり練りたくないんですよ。曲ができたときの一番フレッシュな状態をキープしたいというか」

――じゃあ簡単に1曲ずつ聞いていきたいんだけど。まず「微笑み」。あのレトロな鍵盤の音からして、たまらなくいい。

「カシオトーンですね。チープで古い機材を使って録っていて、そういったサウンド面でもノスタルジックな雰囲気が出せているんじゃないかと」

――あと、アコギのあの感じに、ザ・バンドっぽい雰囲気も出ている。

「もう、まさに! ザ・バンドのあの感じです。葡萄畑の青木さんから借りている古いギブソンのアコギで弾きました」

――2曲目「ミカン」。ポップな曲だよね。ラジオで1曲かけるなら、これかなっていう。

「まさしくそういうイメージで作りました。しっとりした曲があまりにも多いので。もともとデモのときはこれも弾き語りっぽいバラードだったんですよ。でもちょっとだけ元気な感じにしようと意識してアレンジしたんです」

――「はみだし者たちの黄昏れ路 どこまでも続くよ 口笛を吹いて歩こう」という出だしの歌詞からして最高。

「はみだし者なので(笑)」

――ドラムも自分で叩いているんだよね。

「はい。これとか、けっこう演奏がヨレているんですけどね。語弊のある言い方かもしれないけど、テキトーにやってるんですよ。自分で全部楽器やっててすごいでしょ?みたいな気持ちはまったくなくて。印象的なフルートだけ、鈴木和美さんというミュージシャンに参加してもらいました」

――作りこまない感じ、カチッとしてない感じがいいんだよね。でも、なんで「ミカン」なんだろ?っていう。ミカンのことなんてまったく歌ってないのに。

「祐輔が深く考えているのかはわからないけど、そこもいい意味でテキトーで(笑)」

――この曲はStudio KiKiヴァージョンもすごくよかったね。

「あれはブライアン新世界がアレンジしてくれて。ELOオマージュって感じで。でもあそこまでポップにするというのは、自分の引き出しにはなかったので、新しい発見があって面白かったです。」

――3曲目が、先行で配信されたうちの1曲で「Summer Guru」。アコースティックで始まって、徐々にサイケ味が増していくという。

「この曲は最初はインストにするつもりで作ったんですけどね。コード感はけっこうブラジル音楽に影響を受けています。さっき出たカエターノとか。あとレモン・ツイッグスとか、アンディ・シャウフとか、肩の力の抜けているミュージシャンが好きで、そういうところもちょっとだけ意識していた気がする」

――女性コーラスも効いている。

「伊藤サチコさん。近所の先輩です。すごい才能のシンガー・ソングライターで、尊敬している人なんです」

――「ランランランラララランラン」っていうコーラス、ちょっと不気味さも出ているよね。

「そこはレコーディングのときに、”ジブリみたいな感じだね”ってサチコさんに言われました」

――4曲目は「恋のバネ」。これもシングルで配信されていた曲だった。

「1stシングルの“マドロミノフチ”を自力で出して、2ndシングルのこの“恋のバネ“がFRIENDSHIP.から出した最初の曲だったんですけど、プレイリストに入ったりもして、意外と多くの人に聴いてもらえた感触があった。ちょっとした手応えを感じたきっかけの曲でした。“微笑み”と“恋のバネ”は今のところ反応がいいです」

――それこそグッドメロディだしね。

「作ったのは、実は2018年くらいなんですけど」

――そうなんだ?! この曲に限らずだけど、メロディをそこまで展開させないのがいいよね。ここ!っていうところのよさが際立つように作られている。

「あんまり練りたくないんですよ。曲ができたときの一番フレッシュな状態をキープしたいというか」

――後半のギターソロもいい。

「あのギターソロ、スカスカですよね。全然重ねてないから。出来上がったとき、祐輔にも“スカスカすぎない?”って言われました。でもそれがいいかなって。最近の音楽に対して自分が夢中になれないのはなんでかというと、音数と展開が多すぎるんです」

――うん。自分もまったく同意見。

「もしかしたら自分の好みがおっさん的なだけなのかもしれないけど、全然わかんないんですよ、最近のガチャガチャした展開の音楽が。音数もやたら多いし、難しい」

――まーちゃん的には、音数はなるべく減らしたい。展開も最小限に抑えたい。

「はい。そこは意識しますね」

――「羽根もなく 立ちつくしている間 目と目が合ったら 恋のバネが弾け飛ぶ」とか、めっちゃいいよね。

「それも祐輔が最初に書いてくれたときの状態のままですね」

――やっぱ、祐輔くん、天才かも。

「ははは。そうですね。自分もそう思います」

「制作期間に油絵を描くことにハマっていて。自分は言葉の人間ではなくて、絵とか音楽とかからインスパイアされることが多いんです」

――5曲目は「予感飛行」。アルバムのなかでもっともスローな曲。少し不安定さのあるメロディがいい。

「これを作るちょっと前くらいに、ジャズをよく聴いていた時期があって。ジャズのコード感をメロディに当てて作ることに挑戦してみたんです。とはいえマジでジャズをやるわけじゃなくて、アンディ・シャウフだったりの……」

――サイケ味を。

「そうです」

――ジャズだとどのへんがモチーフになっているの?

「アレックス・チルトンがすごい好きなんですけど、アレックス・チルトンがチェット・ベイカーとか昔のジャズの曲をいろいろカヴァーしていて、それがよかったのでオリジナルも聴くようになって、いいなぁと。アレックス・チルトンのギターのコード感は本当に自分の好みで。ムッシュかまやつにも通じるところがある。そのへんをよくコピーしていた時期があったんですけど」

――フォークのムッシュじゃなくて、ジャジーな曲をやるときのムッシュね。

「そう。大好きなんですよ。普通にコードを弾かないじゃないですか。あれがよくて。昔、一回、ムッシュの前座をやったことがあるんですけど」

――え? ほんとに?

「(高円寺の)U.F.O.CLUBで、まだGliderの前のバンド時代だったんですけど、そのときのムッシュがめっちゃかっこよくて。好きなギタリストは誰?って聞かれて、日本でパッと思いつくひとりですね。曲も好きだし」

――力を入れない歌い方もいいし。大層なメッセージを歌ったりもしないし。

「そう。すごい好きです」

――話を「予感飛行」に戻すと、歌詞は日常を感じながらも何気なく未来を見ているのがいいね。

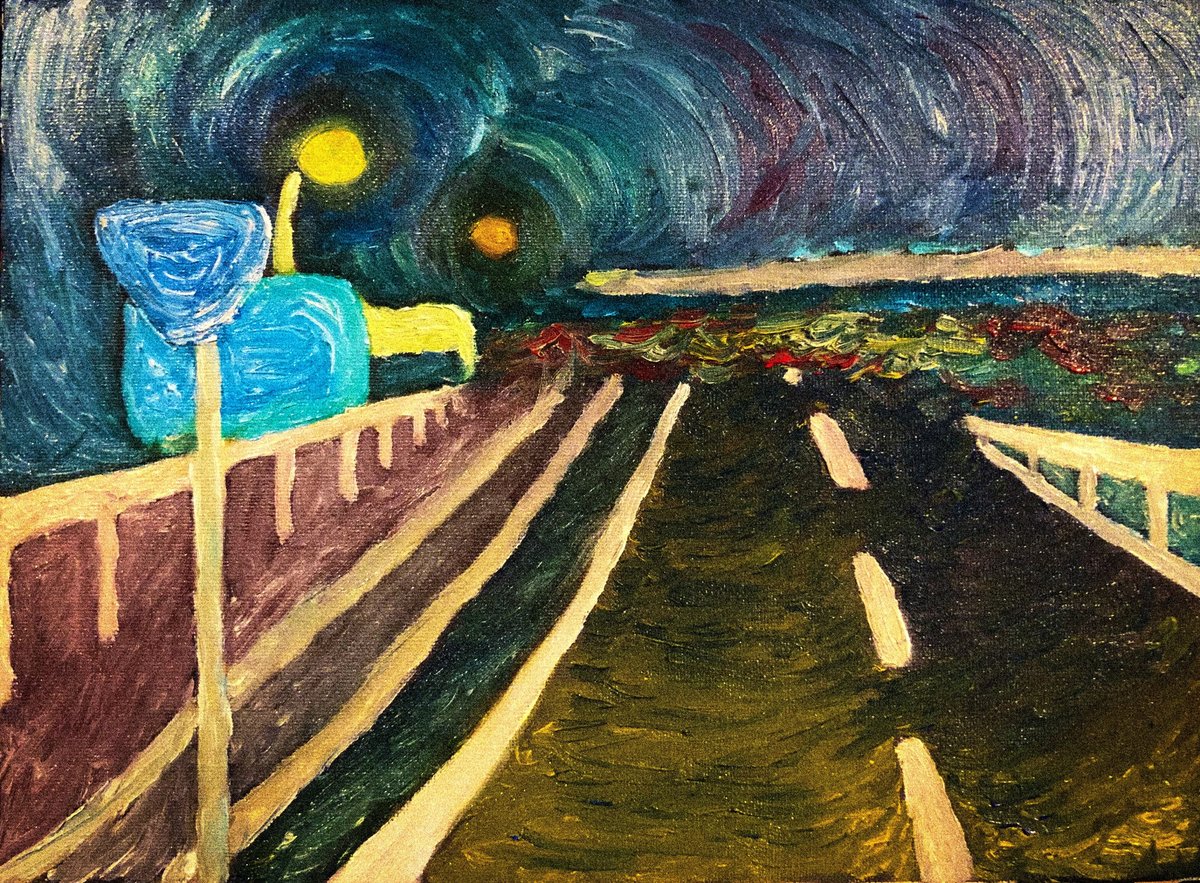

「制作期間に油絵を描くことにハマっていて、ずっと描いていたんですよ。自分は言葉の人間ではなくて、絵とか音楽からインスパイアされることが多いんですね。絵や映像を見てインスパイアされて曲が出てくることがあったりとか。で、絵を描いていた時期に、それを祐輔や友達に見せていて、自分はまったく素人で本格的な絵描きではないけど、絵に対して感じる魅力とか、その趣味で得た刺激を自分の作る音楽にも反映させたいと思った時期があって。これもそうやってできていった曲なんです」

――確かにイントロからして絵画的というか、輪郭の曖昧さがある。

「自分が感じる絵画的な音楽というところで言うと、エリック・サティが好きで、イントロはそういう影響もあるかもしれない」

――6曲目「Dolphin Sane」。実験的なインストで。

「これは2016年に物販で売っていたMerchantの作品の流れですね。アンビエントというか」

――Hedigna’sのEPの「Charman#1」もそうだけど、こういうのもまーちゃんの引き出しにあるひとつだったりするのかな。

「XTCが好きなんですけど、アンディ・パートリッジがMr.Partridge名義で出したソロの実験作みたいなのがあって、そういうのも好きなんですよ。坂本龍一の『B-2ユニット』とか、ポール・マッカートニーの『リヴァプール・サウンド・コラージュ』とか。そういうのもかっこいいなと思って、にわかですけど、やってみました」

ーー「Dolphin Sane」というタイトルはボウイの「アラジン・セイン」から取ったの?

「そうです(笑)。なんでドルフィンかというと、昔、自分と祐輔が実家の横のガレージに機材を持ち込んで、ずっとそこで練習したり録音したりしていて。今は自分の宅録部屋みたいになっているんですけど、中学のときはそこをイルカスタジオって呼んでいたんです。壁を青く塗って、海にいるみたいにして。で、海だからイルカ。イルカ=ドルフィン。そこから付けました。祐輔が思いついたので、深い意味はわからないですけど(笑)」

「自分はこれもロックだと思っているし、そういう感覚で捉えてくれる人にちゃんと届けばいいなと思ってます」

――7曲目は「アフター・アフェア」。このアルバムのなかで最もロック色が強くて、Gliderでやっても合いそうな曲だよね。

「そうですね。サイケデリック・ロックというか。もともとはアコギで歌っていて、ジョニ・ミッチェルみたいな曲だったんです。ジョージ・ハリソンみたいなメロディだったりとか、そういういろんな影響がここには入ってますね。この曲もフルートは鈴木和美さんです」

――ライヴで聴いてみたい。ギターもかっこいいし。

「自分がエレキギターをバーンって弾いている曲を1曲は入れたいなと思って、こういうアレンジにしました」

――この曲の歌詞で「もう一度だけ 時間戻して」とあるでしょ。「マドロミノフチ」には「時を止めて」とあるし、「幽泳教室」には「限りない時 繰り返しては」とある。時間という概念について祐輔くんはよく考えたりしてたのかなぁ、なんて思ったりもしたんだけど。

「祐輔はGliderのときもそうですけど、コンセプトを考えて書くのがけっこう得意なんです。“時間”についてはわからないですけど、ある程度テーマを決めていたところはあったかもしれない。自分は、詩は書かないけど、読むのは好きですね。単純に祐輔の詩のファンだし。友達にも詩人だったり、詩が好きっていう人が何人かいるんですよ。それこそYONCEも詩人だし。自分はそういう人のいい詩に音楽を付けるのが役割なのかなって思ってやっているんですけど」

――8曲目は「マドロミノフチ」。1stシングルで、初めて聴いたときから、すごくまーちゃんっぽい曲だなと思った。

「そうかも。でも隠さずに言うと、この曲は自分が影響受けた曲のオマージュが散りばめられたりもしているんです。スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズとか、ザ・ビートルズや日本の歌謡曲もリファレンスとしてあって。スモーキー・ロビンソンって、ちょっと和風なメロディもあって、日本の昔の歌謡曲はスモーキーとかああいうモータウンの音楽に影響受けて作られてるところもあったりするのかな、なんて考えたりもしたんですけど」

――それはあるよね。なるほど、言われてみれば確かに初期のスモーキーっぽさがある曲かも。コーラスもいい感じだし。

「これも伊藤サチコさんにやってもらってます。因みに今回のゲストはみんな女性なんですよ。みんな尊敬しているミュージシャンなので女性というのはたまたまですけど、なんか曲が華やかになるし、自分には出せないフィーリングがあるのでいいなぁと思っていて」

――最後が「幽泳教室」。“遊泳”じゃなくて“幽泳”なのね。

「もともとは遊泳で、泳ぐってところで“Dolphin Sane”にも繋がっているからいいんじゃないかと言っていたんですけど、最後になって祐輔が幽霊の“幽”にしようって言って、こうなりました。これは4つのコードしか使ってなくて、最後にちょっと転調してヘンなことやってますけど、わりとオーソドックスなメロディ作りをしているんです。言葉の数もわりと多いし、語りっぽい歌い方をしているし、今まで意外とやってこなかったことに挑戦した感じがあって」

――まーちゃん的には新境地。

「そう、新境地。ループ感もあるし。最近の、ラッパーとシンガーの中間的なスタイルの人っているじゃないですか。スティーブ・レイシーとかCucoとかもそうですけど。循環コードで淡々と進めていくみたいな。そういうのに自分も挑戦してみようかなって思って。だから全然展開しないんですよ。Bメロに入ってもコードが変わらないし。このメロディのよさと言葉の面白さとアレンジでどれだけもたせられるかをやってみたって感じです」

――もしかするとこういうものが次作に繋がるのかもしれないね。

「うん。でも、少ないコードでいいメロディを書くことに関しては、自分のなかにずっとあるテーマだったりしますね。Gliderの『Spectrumation』もけっこうそういうイメージで作っていたから。“逃亡劇”とかがまさにそうで。ガチャガチャと展開が変わっていかない音楽」

――コーラスのMeiさんの声も、とてもいいよね。

「地元の後輩なんですよ。さっきギターを教える仕事をしているって言いましたけど、そこに来てくれている生徒の女の子で、声がいいので“歌ってよ”って頼んで。おそらく彼女にとって人生初のレコーディングだったと思うんですけど、最高のテイクを残してくれて感謝しています」

――そんな全9曲。改めてアルバムという形になって、今はどんな思い?

「自分の趣味全開で作ったものだから、人がどう思うのかわからないけど、なかなかいいのができたなという手応えがあって。甘ったるいポップスと受け取る人ももしかしたらいるかもしれないけど、自分はこれもロックだと思っているし、そういう感覚で捉えてくれる人にちゃんと届けばいいなと思ってます。ワーッて騒がしくやるだけがロックじゃないというか。最近あんまりないような音楽が作れて嬉しいというのもあるし、“いいアルバムだな”って思ってくれる人がひとりでもふたりでもいてくれたら」

――そうだね。好きな人は本当にたまらなく好きな世界観だと思う。

「なんか、隠れた名盤みたいなことでもいいと思うんですよ。別に隠してはいないけど(笑)。自分が好きで聴いてきた音楽も、聴いている友達なんかまわりに全然いなかったですからね。例えばトッド・ラングレンの『サムシング/エニシング?』が世の中で名盤だと言われていても、自分の地元周まわりの同世代で聴いているやつなんかひとりもいなかったから」

――まあ、今は配信の時代だから、昔に比べたらいいものがいいものとしてちゃんと広まる可能性はあるわけで。

「そうですね。誤解されたくないのは、ちまちまと自分ひとりで作って、好きなことやれたからこれでいいんだと自己完結しているわけでは全然ないんです。いいものができたという手応えがあるので、できればちゃんと広めたい。けど、どうやって広めていけばいいかわからないから……。どっちかというと、“助けてくれ”って感じです。今回はDIYで、歌詞の紙を折って、ジャケット切って、CDも作ったので、ちゃんと売りたいし。頑張ってます。頑張ってないように見られがちなんですけど(笑)」

「ザ・バンドのビッグピンクって、こんな感じだったんじゃないかなぁって思った」

――では、Hedigan’sの話も少しだけ聞いていいかな。結成の経緯とか。

「YONCEから突然連絡が来て、ラフな感じで“なんか一緒にやろうよ”って。それがストリート・スライダーズのあのカヴァー(「愛の痛手が一晩中」)に繋がったんですけど。でもあの時点ではまだバンドにしていく構想はなくて」

――そもそもYONCEくんと友達だったんだよね?

「はい。昔、対バンしていたんです。YONCEがOLD JOEをやっているときで、お互いにシンパシーは感じていたと思う。好きな音楽が近いんだなと感じていて。仲、よかったです」

――その後、OLD JOEは解散して、Suchmosが大ブレイクして。YONCEくんとはしばらく会っていなかったの?

「そうですね。ただ、自分はあんまり情報を追ったりとかしないので、YONCEのその後の状況とかもあんまりわかってなくて(笑)。だから、普通に友達から久しぶりに連絡がきたって感じでしたね」

――で、みんなで集まったと。

「みんなで集まって、なんか遊んでいるだけでしたけど。未だに遊んでいるだけなんですけどね。遊びながら、いい音楽を作っているだけ」

――こんなバンドにしたい、こういう方向性で行きたいといったビジョンは、YONCEくんのなかにあったのかな?

「たぶんなかったと思います。でも、ただ遊んでいいものを作っているっていうところの自信は自分にあるし、YONCEにもほかのメンバーにもあると思う。みんな才能が溢れているんですよ。だから自分も一生懸命やろうと思えるし。曲作りもみんなでやっているし、そのなかのひとりとして自分もやるし。なんか、本当に楽しいです。ただみんなで集まって音を出していることが純粋に楽しい」

――誰がまとめ役とか、そういうのもなく、同じスタンスで?

「そうです。全員が全員、いい意味で全てのことに口出しする。それぞれに音楽的なヴィジョンがしっかりあって、例えばドラムの岳ちゃん(大内岳)もドラム以外のことを言うし、ベースの本村くん(本村拓磨)もそうだし、そうやって自分の持ち場以外のこととかアレンジのこととかもそれぞれ意見を言うんです。でもそれで喧嘩になったりしないくらい、全員が優しいんですよ。全員が意見を持っているとぶつかるんじゃないかと思う人もいるかもしれないけど、そうならない人当たりのよさがみんなにある」

――曲作りは誰が中心になってやっているの?

「みんなでやっているようなものですよ。全員で曲に対してそれぞれの意見を言って、みんなが貢献しているので」

――EP(『2000JPY』)は、どのくらい時間かけて作ったの?

「どのくらいだっただろ……。あんまり覚えてないです(笑)。ホテルをとるとかもしないで、みんなで寝袋持ってスタジオディグに泊まって、ドラムセットの横で寝たりして。みんなで楽しんでるだけでしたね。煮詰まった記憶もないし。こういう詞ができたよ、じゃあそれやってみよう、って形にしていっただけで。ある意味ストイックだし、ある意味めっちゃダラダラしてるし、なんかビッグピンク(*ザ・バンドのデビュー作『ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク』)ってこんな感じだったんじゃないかなぁって思って」

――なるほど。ストーンズのフランス録音的な。

「そうそう。終わったら朝方までず~っと酒飲みながら、ニール・ヤングを爆音で聴いたり。そんな感じでした」

――Gliderとは動かし方もだいぶ違うでしょ?

「全然違います。そもそもリリースが決まっている状態で作ること自体が初めてだし、前向きに協力してくれるスタッフの人がいてくれるのも今までなかったことなので。Gliderはプロデューサーの青木さん含めてみんなミュージシャンだし、自力でなんとかリリースまで漕ぎつけていたけど、Hedigan’sはリリースも順調に決まって、ツアーも大阪・名古屋・東京の3公演、音楽に集中してやりきれた。音に関しては本当に好き勝手にやれるし、そういう環境でやれることを楽しんでいます」

――じゃあ今年はしばらくHedigan’sでがっつり活動する感じかな。

「そうですね。自分も祐輔も本腰入れてますから。楽しいし」

「Gliderをやめたつもりはない」

――Gliderはどうなの? そのうちまたやる意思はあるの?

「あります。やりたいです」

――Studio KiKiのMerchantのスタジオライヴも翔平くんと一緒にやってたしね。「恋のバネ」では祐輔くんも入っていたし。これってGliderじゃん!っていう。

「そうそう(笑)。Gliderをやめたつもりはないから。翔平は自分が知る限り最高のドラマーなんですよ。バンド外のことを含めて、それぞれがいろんなことをやっているからなかなか集まれないですけど、そのうちやろうとは思ってます」

――まあ、祐輔くんとは兄弟だからね。解散ってことはないわけで。

「そう。縁が切れない限りは。ギャラガー兄弟みたいにならなければ(笑)」

●Merchant ライブスケジュール。

4/4(木): 東京三軒茶屋グレープフルーツムーン

4/6(土): 埼玉熊谷モルタルレコード

予約は keyakirecords@gmail.comまで。

Merchant 4/4(木)東京三軒茶屋グレープフルーツムーン、4/6(土)埼玉熊谷モルタルレコードでライブします。

— 栗田将治 Merchant / Glider / Hedigan's (@glider_masaharu) March 8, 2024

まだ何も決めてないけど、どちらも一人でギター1本で、1stアルバム「Dolphin Sane」から目一杯やる予定です。ぜひ遊びに来てね🐬

予約は keyakirecords@gmail.com まで! pic.twitter.com/ODK14Stl6w

《告知解禁》

— GrapeFruitMoon (@GrapefruitInfo) March 8, 2024

4/4(木)

[Unsquare Dance #01]

【出演】

・平松稜大(たけとんぼ)

・Merchant

・松本幸太朗(東京少年倶楽部)

開場18:30/開演19:00

■入場チケットhttps://t.co/8IVXp8NaC3

☆別途1d

☆来場順入場/自由席@heylor_matsu @Band_TakeTombo @glider_masaharu @glidertheband @Tokyo_BBB_Club pic.twitter.com/DHs2gzZtbu

〖#倉品翔〗

— DOBEATU (@dobeatu_label) March 6, 2024

全国弾き語りツアー2024#稜線巡り 開催決定⛰

▼対バン

4/6(土)埼玉モルタルレコード

Merchant/宇宙まお

4/7(日)栃木スノーキーレコード

越雲龍馬/猫田ねたこ

5/15(水)京都SOLE CAFE

神社宏行

▼単独

6/8(土)新潟.lagoon 20

6/23(日)長野OASIS346

予約詳細https://t.co/9qW1IFNBY6 pic.twitter.com/viyVLA3RKl

●Hedigan'sは、↓のほか、フジロックにも出演決定。

| | | |GRAPEVINE×Hedigan's| | | |

— news_grapevine (@news_grapevine) March 2, 2024

⚡⚡MAGNIFIK⚡⚡

05.01(水) 恵比寿ザ・ガーデンホール

GRAPEVINE×Hedigan's @hedigans_japan

TIX ON SALE

👉https://t.co/GXzIbuxHczhttps://t.co/e3FBFUMlPuhttps://t.co/mQ1l2DGqO4 #GRAPEVINE #hedigans #Magnifik pic.twitter.com/YE8bN2tacQ

ここから先は

¥ 150

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?