八郎潟備忘録①

小学校入学(2004年)からもう20年も経ってしまった。

帰省した時に、倉庫から小学生の頃の書類がでてきた。小学生だった頃の私が「いつか貴重な資料になるはずだ」と思って、いろんなものを保管するクセがあった。

学習発表会の原稿や、入学式のパンフレット、修学旅行のしおり、、

いろいろでてきた。

その中に、学校放送の原稿があった。

そういえば私は2008〜2009年の2年間、放送委員会に入って、委員長も務めた。

そこで、当時の小学生が学校放送でなにを聴いていたのか、振り返ろうと思う。

まず、学校放送の原稿がこちら。

朝、長休み、給食、昼休みで流す曲は、ジブリのオルゴールだった。

私の記憶では

・朝 さんぽ

・長休み カントリーロード

・給食 トトロ

・昼休み 風の谷のナウシカ

だった。

今もサブスクにある。

さんぽを聴くと「読書するかー」って思うし、トトロを聴くと「給食を食べるかー」っていう風景が微かによみがえる。

私が小4の頃まで、なぜか音楽の規制がきびしくて(もしくは、その頃の小学生が音楽に興味がなかったのかもしれない)、昼の放送はいつもジブリオルゴールかヒットマーチ集だった。

これもサブスクにあった。懐かしい。

当時の私はすでにiTunesとかiPod、YouTubeを駆使して音楽をディグってたので、そんな放送に飽きていた。

小5で放送委員会に入ったとき、たまたま担当の先生も新しくなった。

私が「J-POPとか流してもいいですか?」と生意気にお願いしたら「別にいいよ」と、あっけなく許可を得た。

私が学校放送でJ-POPを解禁したと言っても過言ではない。

J-POPが解禁されて、最初の放送で流した曲は今でも覚えている。

1曲目 虹 / Aqua Timez

2曲目 純恋歌 / 湘南乃風

3曲目 羞恥心 / 羞恥心

(2008年度4月初回)

それから2008〜2009年頃は、トレンドの音楽をかけ続けた。

詳細は省くが、AOOO61という動画ダウンローダーがあって、ああしてこうしてCDに焼いていた。(当時は法律制定前)

当時のリストがこれ。

これをみると、「テレビで流行ったものを学校でも流す」のが王道。

恋のマイアヒとかChoo Choo TRAINなんて、2000年代のトレンドそのもの。

まだテレビがエンタメの最高峰だった時代だし、そもそもインターネットがそこまで普及していなかった。

もし今、自分が小学生だったら、何を流すだろう?

みんな親のスマホのお下がりを使って、TikTokとかYouTuber、ゲーム実況を毎日みてるかもしれない。テレビは見ないだろう。

当時はヘキサゴンとかはねとびとか矢島美容室の曲を流していたけど、こんな曲、今の小学生が聴いてもハマるのだろうか?

テレビが全盛期のときは「周りが聴いてるから俺も聴く」みたいに聴くことが多かった。

今はネットで自分の好きな曲を自由に聴ける。

みんなが知ってる曲を流すっていう価値観はもう時代遅れかもしれない。

自分の好きな曲だけ流して「こんなかっこいい曲があるんだぞ、みんな聴け」って感じで、シティポップとかヒップホップを流すのもいいかも。chelmicoとかNulbarich、竹内まりやのプラスチックラブもいい。おそらく不評だと思うが。

あの頃は憧れだったiPodは消えた、CDですら消えかけている。

今の小学生はどんなふうに音楽を聴くんだろう?

おまけ① 運動会応援歌

運動会シーズンは、覚えるために応援歌を流しがちだった。

2004 白 佐賀県/はなわ

2005 白 No more cry / D-51

2006 赤 Venus / タッキー&翼

2007 赤 おどるポンポコリン?

2008 赤 Ultra music power / Hey! Say! JUMP

2009 赤 ニホンノミカタ/矢島美容室

おまけ②

2004年頃の全校集会は、キロロのBest friendをよく歌ってた気がする。

その頃の先生が「これは八小のテーマソングです」と言ってた。

おまけ③ 機材関連の話

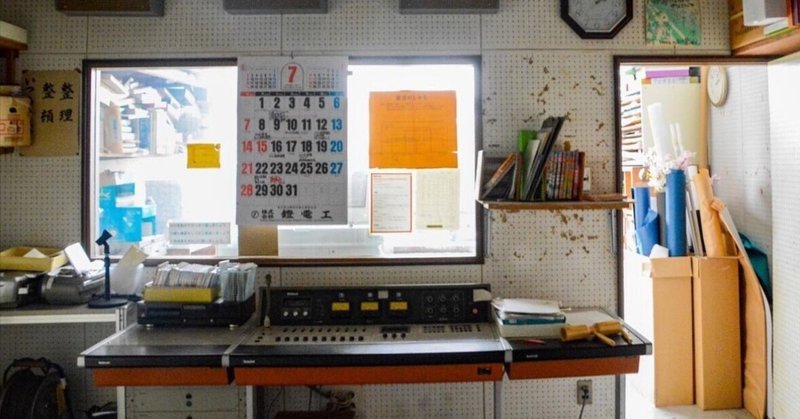

当時の放送室は職員室の隣にあった。放送設備はナショナル製の古いやつで、映画「20世紀少年」に出てきたものと同じものだ。つまり昭和50年代の機材である。

他にもCDデッキ、カセットデッキ、ビデオデッキとブラウン管のテレビがあった。ビデオの映像を放送室から各教室に送信できた。各教室にもブラウン管テレビがあって、1chにすると映像がみれたと思う。小6(2010)の頃に地デジ化したから見れなくなった。

おまけ④

2001〜2002年頃まで3クラス(運動会は青組)あったはず。小学校にやたら多目的室が多かったのはその名残りだ。2009年に初めて1クラスの学年ができて以降、人数が減り続けている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?