渋谷幕張中学入試の作戦会議

はじめに

この記事では、渋谷教育学園幕張中学校(渋幕)の入試を考えているご家庭に向け、入試・問題の分析と対策案についてご紹介します。

渋幕は対策がしづらいとか、偏差値があてにならず合否が読みづらいとか言われることが多いようですが、これは単に塾が向いている方向性(主に御三家)とズレているからそう言われているだけだと思っています。分析していけば傾向はハッキリあるし、渋幕にフォーカスして対策していけば、他の人が手薄ならば逆転の余地は十分にあると思います。

なお、このシリーズ全般に共通する内容として、どういう背景で情報提供しているのか、対象と想定しているのはどういう方かについて以下のページに記載していますので、最初にぜひご一読ください。

【更新履歴】

・2022年12月9日 公開

・2023年8月2日 2023年の入試結果・内容をもとに更新

・2023年11月15日 入試分析中心の記事にリニューアル

・2024年8月9日 2024年の入試結果データをもとに更新

入試の分析

ではここから本題に入っていきます。まずは入試結果データを元に、渋幕の入試自体の分析をします。

難易度はまだ上昇している

もう何年も前から共学最難関とされ、1月の一次入試では最上位層がこぞって受験すると言われる渋幕ですが、よく見るとまだ難易度は上昇しているようです。

まずは分かりやすいところで偏差値の推移を見てみると次の通りです。

四谷大塚や日能研を見るともう最高値で張り付いてるじゃんと感じますが、サピックス偏差値を見るとここ数年でもまだ上昇しているのが分かります。四谷大塚や日能研だと母集団の学力差が大きいため最上位の動きは出づらいので、ここではサピックスが一番実態を反映していると思われます。サピックスの巨大化によって上位校の偏差値が全体的に上がっている可能性もありますが、二次入試と比べて見ても、少なくとも一次入試はまだ上昇していると見た方がよいと思います。

続いて出願者・受験者・合格者の数と実質倍率を見てみます。

一次試験の受験者数は概ね2000人、合格者数は700人前後で、実質倍率は3倍弱となっています。2020年は合格者数が100人以上絞られ渋幕ショックと呼ばれた年で、実質倍率も3倍を超えて大きく跳ねましたが、翌年はその反動+コロナ禍で受験者数が大きく減少し、倍率も近年では最も下げて入りやすくなりました。その2年がやや例外的で、その後の2022年以降は元の水準に戻った感じです。

同レベル帯の他校を見てみると、開成2.8倍、麻布2.4倍、桜蔭2.1倍、女子学院2.3倍(共に2023年入試)という感じなので、それらと比べて倍率は高めです。千葉入試で比べると、市川①2.5倍、東邦大東邦(前)2.2倍よりもだいぶ高く、受験者数に対し合格者数が少ないということになります。何より、最上位層を集めた上での3倍という倍率は、見た目以上に厳しい入試だと思った方がいいでしょう。

二次試験は倍率がエグいです。おそらく一次試験の入学手続きの歩留まりによって合格者数を調整していると思われますが、ほとんど定員と同程度の人数しか合格を出していません。そのため倍率は10倍近くになっているので、狙える入試ではないというか、おそらく体調など何らかの理由で一次試験に失敗した人のリベンジチャンスと捉えるべき入試でしょう。

ちなみに一次試験の合格者数が700名前後とそこそこの数を出していますが、前受け校でもあると考えるとだいぶ少ないと感じます。人気の上昇によって合格者の歩留まりが上がっているんだろうということで、調べてみました。

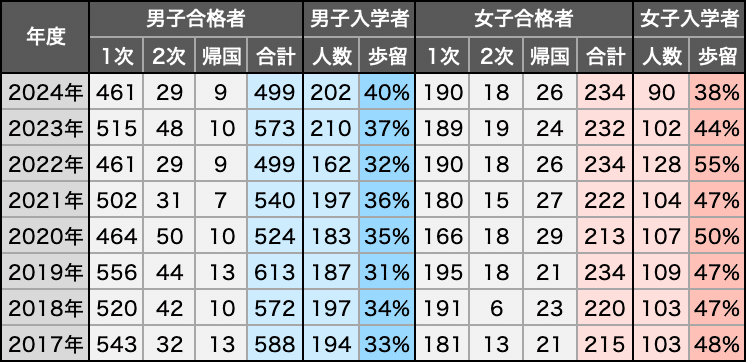

入学者数を合格者数で割った数字を歩留まりとしています。年度によりバラつきは大きいですが、平均すると男子が34%、女子が47%という感じです。

さすがに2月1日入試のみの開成(74%)、麻布(82%)、桜蔭(84%)、女子学院(83%) 辺りと比較すると低いですが、同じ千葉の上位校である市川(男子25%/女子34%)、東邦大東邦(男子26%/女子34%) と比較すると1段階高いのがわかります。(ちなみに埼玉だとひとケタパーセントも珍しくありません)

なお、2024年は男子の歩留まりが40%に上昇した一方で女子は大きく下がり、集計した中で初めて男女の歩留まりが逆転しました。女子は渋渋の難易度上昇の影響がありそうな気がしますが、ここは来年以降の動向を見てみたい感じがします。

女子の難易度は高いのか?

渋幕の定員は男女混合で一次入試が215名、二次入試が45名ということで、合格判定における男女差はありません。同系列の渋渋も男女混合定員ですが、こちらは男女で合格最低点が異なり男子が低く設定されているので、女子の合格ハードルの方が明確に高くなっています(おそらく入学人数の調整のため)。渋幕の方は合格最低点に差は付けていないので、純粋に点数を超えたかどうかだけで判定がされます。

なのですが、以下に見る通り、実際の倍率を見てみると女子の方が0.4〜0.8倍くらい上で、ここからすれば女子の方が難易度が高いように見えます。

受験者数は男子の方が多いので、合格者数も多いというのはまあ当然です。ただ、男子の受験者数が女子の約2倍なのに対し、合格者数は女子の約3倍ということで、明らかに男子の合格者割合が多くなっています。結果、倍率は男子は2.5倍前後が多いのに対し、女子は3倍を超えています。

理由を考えたとき、先ほど見た歩留まりで比較すると、女子が5割近くが入学するのに対して男子は3割半ばということなので、まあ女子の方が第一志望率が高いだろうというのは容易に想像でき、実際に影響もしているとは思います。ただこれだけだと漠然としたイメージだけなので、もう少し突っ込んで考えてみたいです。

そもそも中学受験生の成績分布は男子が上下にバラけていて女子は中央にまとまる傾向があり、偏差値70を超えるような最上位層は男子の方が多い傾向があります。そしてこの男子最上位層は、合格しても筑駒や開成に抜けていく可能性が高く、結果的に男子にその抜けていく最上位層のボリュームが大きくなります。

女子も桜蔭があるでしょと言われそうですし実際そうなんですが、最上位層は女子の方が少ないという話と共に、桜蔭と渋幕の両方に合格した場合に渋幕を選ぶ女子の話をよく聞くようになりました。これは共学人気という話ももちろんありますが、サピックスの女子偏差値表では渋幕①が65・桜蔭が62で、偏差値トップというブランドが既に渋幕に変わっていることも少なからず影響していると思います。(なお桜蔭の62という数字は、不合格者数が少ないだけで必ずしも難易度を反映しているわけではないのですが、話がズレるのでここでは割愛します。ご興味のある方はこちらをご覧ください)

ちなみに入学者数から受験者数を割って倍率を出してみると男女とも6倍でほぼ同じなので、男子合格者が多い分は抜けていく分との見方に違和感はないと思います。ということで、他校に抜けていく最上位層分はそもそもいないものとして考えれば、そこまで男女差があるわけではない、少なくとも合格のしやすさで男子有利・女子不利ということはないと考えて良いでしょう。よって受験生としては、よけいな雑音は気にせず「合格最低点を超える」という一点を見据えて取り組んでほしいと思います。

二次試験の方は合格者数が少ないので参考にすべきデータではないと思いますが、せっかくなので一応載せておきます。

こんな感じで合格者がちょっと絞られると跳ね上がるので、これを見てどうこう言っても仕方がないと思いますが、男女の倍率差を見てみるとこちらは女子の方が低い回も多いです。これを見ても、一次入試の男子最上位層分を除いて考えれば、合格しやすさに男女差はないということが裏付けられると思います。

入試問題の分析

ここから実際の入試問題を見ながらの分析に入っていきます。問題に入る前に、まずは平均点などの数字を分析してみます。

平均点から難易度を見る

ここから先は

¥ 5,500

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?