海城中学入試の作戦会議

はじめに

この記事では、海城中学校の入試を考えているご家庭に向け、入試・問題の分析と対策案についてご紹介します。一度、自らの経験を中心に書いた内容で公開しましたが、改めて分析と対策を中心とした内容に書き換えたので、より多くの人に有益な情報にすることができたのではと考えています。

海城については難易度の割に塾の志望校別コースが充実しているとは言いがたく、特に社会科論述については他校と明らかに違っている割に対策が手薄な印象があります。我が家もとある塾で対策していましたが、受験直前の冬休みに気付いて急遽自分で対策したことがありました。その辺りを熱望者にお伝えできればと思います。

このシリーズ全般に共通する内容として、どういう背景で情報提供しているのか、対象と想定しているのはどういう方かについて以下のページに記載していますので、最初にぜひご一読ください。

【更新履歴】

・2022年12月9日 公開

・2023年8月2日 2023年の入試結果・内容を反映した記事に更新

・2023年11月21日 入試分析中心の記事にリニューアル

入試の分析

前置きが長くなりましたが、ここから本題に入っていきます。まずは入試結果データを元に、海城の入試自体の分析をします。

第1回の偏差値が上昇中

まずは分かりやすいところで各塾の偏差値表から見ていきます。

全体感で言うと、2014年〜2016年あたりまでで一度難化のピークをつけたあと、2018年前後で一旦調整に入り、2021年あたりから再度上昇に入った感じと見ることができます。

(サピックスのみ翌年度の第1回志望校判定サピックスオープンによる予想偏差値)

この中で、サピックス偏差値は右肩上がり(このグラフだと左肩ですが)で、2011年が54だったものが2023年には60にまで到達したのが目立ちます。ちなみに海城は2011年に高校募集を停止し帰国生募集を始めています。

上位校はサピックス偏差値が一番実態を反映していると考えられ、その意味で難易度は再上昇していると見た方が良いでしょう。四谷大塚は50%偏差値があるので出していますが、それで見ても2021年から1ランク上がったように見えます。

(サピックスのみ翌年度の第1回志望校判定サピックスオープンによる予想偏差値)

第2回の方は高止まりといった感じで、それほど難易度に変化はないように見えます。ただ、第1回の偏差値上昇により、第1回と第2回の差があまりなくなっているというのは言えるでしょう。

倍率も上昇中

続いて出願者・受験者・合格者の数と実質倍率を見てみます。

倍率は一貫して上がり続けているのがわかります。2022年に3倍を超えたあと、2023年は3.4倍ということでかなり厳しい入試になったことが言えるでしょう。この期間で合格者数はほとんど変わらないので、単純に受験者数が増えた分だけ倍率が上がるという構図になっているのがわかります。

第2回も見てみます。

こちらも一貫して上昇を続けています。こちらは2019年に3倍を超えてからずっと上がりっぱなしという感じです。受験者数の伸びが非常に大きく、それでも合格者数は増えていないので、こちらも単純に受験者数の伸びがそのまま倍率上昇になっているイメージです。

ただよく見ると2022・2023年と微妙に合格者数は増えていて、300名を超えています。第2回は併願日程なので合格者数は多めに出るはずで、上位組の受験者数が増えれば多少は合格者も増えていいと思いますが、まあ微妙な上昇ですね。

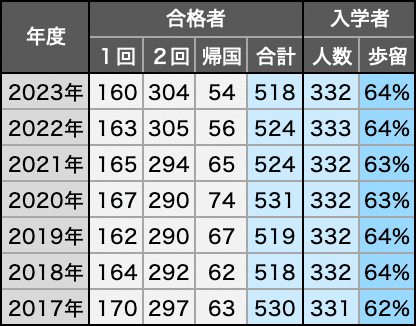

このあたり、実際の入学者はどうなんだろうということで、合格者の実際の入学割合を歩留まりとして出してみました。

(入学者数は進学情報誌さぴあの中1生の人数を使用)

この数字だけ見たところで多いのか少ないのかよくわからないんで、同レベル帯の他校も出してみたところ、開成74%・麻布82%・駒東84%・武蔵97%・聖光63%・早稲田63%という感じでした(直近3年間の平均)。1回入試の学校はさすがに高いですが、2回入試の聖光・早稲田とはほぼ揃って同じくらいなので、まあ特別多いわけでも少ないわけでもなさそうです。(それにしても武蔵の97%ってのはちょっと高すぎる感じです。繰り上げが多い可能性も考えられ、だとすると他校も含め公開されている合格者数で色々考えてもあまり意味がないのかも。。。)

難易度の推移

もうひとつ、受験者平均点と合格者平均点を取り、合格最低点がどのあたりに位置するかで難易度の推移を判断してみます。このとき、合格最低点がグラフの右側に近くなれば、合格者平均点近くを取らないと合格に至らないということで難易度が高い、逆に左側にいけば受験者平均点近くでも合格できるということで難易度が低いと判断します。正確には受験者全体の学力レベルが変わると前提も変わってしまうので、一応偏差値も見ながらの推測にはなりますが。

ここから先は

¥ 5,500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?