「ゲーミフィケーション」を教育に

「ゲーミフィケーション」について語ります。

ゲーミフィケーションとは、ゲームの要素を他の分野で応用すること。

千葉大学の教育学部の研究紀要によると、次のように説明・定義されています。

ゲーミフィケーション(gamification)とは「ゲーム化」のことであり、ゲームでないものをゲームとすることである。以下,Werbach & Hunter(2012)に従って,ゲーミフィケーションについて概観しよう)。Werbach & Hunterによれば、ゲーミフィケーションという言葉は2010年頃からビジネス雑誌等で多く使われるようになった。彼らは、この言葉を「非ゲーム的文脈でゲーム要素やゲームデザイン技術を用いること」と定義する。

元々はマーケティングの用語です。消費者の商品購入やサービス利用を促進するために用いられていた手法であり、ポイントプログラムなどが挙げられます。皆さんも、ついついポイントに釣られて何かを買ってしまうこと、ありますよね。

現在GIGAスクール構想でタブレットが教室に登場し、教育業界でも注目される用語になりました。

ゲーミフィケーションには、要素として『課題』『報酬』『コミュニティ』の3つが挙げられます。

『課題』はゲームにおけるミッションのこと。『報酬』はクリアしたときのアイテムやポイント。『コミュニティ』は他人との競争や交流のことです。

以前より、スタンプカードやシールを利用した実践はよく使われてきました。これも、ゲーミフィケーションの考えです。

ICTツールの活用を通して、もっと簡単に、本格的なゲーミフィケーションを授業に取り入れてみませんか。

私が最近実践していたり、注目したりしている「ゲーミフィケーション」を全部で3つ、紹介します。参考になれば…!

1.マインクラフト

小中学生に大人気のゲーム、マインクラフト。

2014年にマイクロソフト者がマインクラフトを買収してから、学校割り当て Microsoft 365のA3かA5のアカウントがあると、教育版のマイクラが無料で使えるようになっています。

創作の自由性から、色々な活用をされている先生方がいらっしゃいますが、まだ初心者の私は(児童の方がよくゲームの仕組みを知っている。笑)、ただ単純に掘る作業を児童と一緒に行いながら、算数の「面積」の学習に活用してみました。

4年生の面積の学習です。

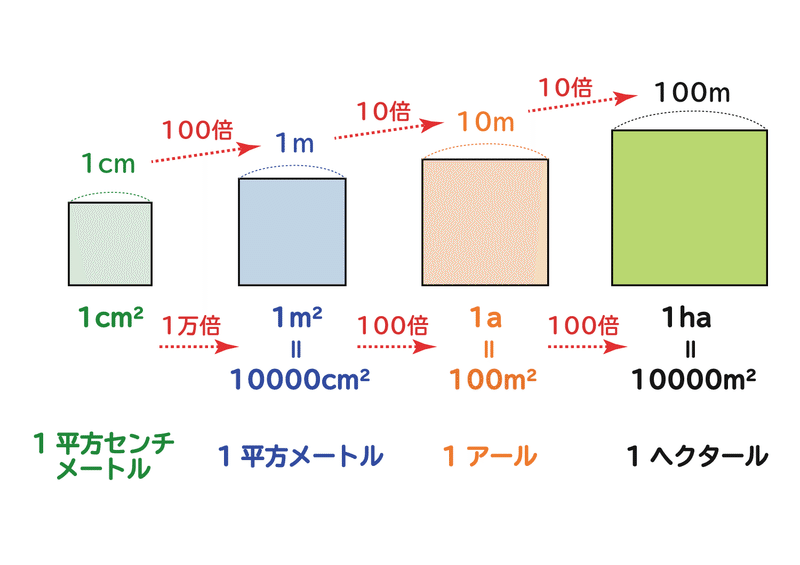

1㎡は簡単にどの広さであるか、認識・想像ができますが(教室内で、何人児童が入るか活動させますね!)、どうもイメージさせづらいのは「1a」と「1ha」ではないでしょうか。そもそもあまり日常生活では使わないので。

しかも、10mや100mが1辺の正方形を校内で書いてみようとなればなかなか大変ですし、教科書の図でも下の図のような書き方となってしまいます。(これでは、100倍になっている本当の大きさの関係をイメージしづらい。)

そこで私は、マイクラの世界の中で、1回掘るごとに1m掘れていると仮定し、1aや1haを掘ってもらいました。私の教えている特別支援学級で、2人+私の協力で説明した後30分程度掘り進めましたが、ここまでが限度でした。

あと1時間だけやってみて、どこまで掘れるかチャレンジさせたいと思います(^^;;

学校で実際に体験できないよようなことをマイクラ内では疑似体験できますし、この面積の活動に関しては、100メートル四方の正方形を実際に書いたり大きさイメージさせるって現実的に不可能ですよね。マイクラを使い、この画像のように「飛行モード」を使えば、このように空から面積の感覚、1haがどれだけ広いのかを掴ませることができます。

ぜひ、使いどころを工夫してマイクラの教育活用、先生方にチャレンジしてほしいです。(こんな使い方あるんじゃ…と思いついた先生、教えて下さい!)

2.Kahoot!

次に、教育用のクイズアプリである「Kahoot!」を皆さん知っていますか?

主に4択や○×のクイズを先生方が準備し、クイズ番組みたいに子ども達に解かせることができるアプリです。

早押しの速度により得点が多くもらえるなどゲーム要素も多く含まれており、私のクラスでは使うと間違いなく盛り上がります。

出題のモードなどを変更すると、決められた数の繰り返し解かせて知識定着に用いることもできたり(おすすめはカラーキングダムモード)、宿題として問題セットを割り当てるようなこともできます。

導入も簡単にできるのがKahootのいいところ。(アプリは要りません。Webブラウザ上で完結します)

先生方、ぜひお試しください。

3.楽しみすぎる!「桃鉄教育版」リリース間近!(のはず)

世代によるかもしれませんが…KONAMIの名作ゲーム、「桃太郎電鉄」で遊んだことはありませんか?

私は、このゲームを通して小・中学時代各都道府県の名産品や歴史上の人物についての知識を覚えました。社会好きの私の元を作ったと言っても過言ではありません。

数年前にNintendo Switchで令和バージョンのゲームが発売されたので、多くの児童生徒も知っていますよね。

そんな桃鉄に、教育版がリリースされることが決まり、話題になっています。

無償で使うことができ、学習に特化したモードや管理もできる優れものになりそうです。以前私も記事を書いて、内容が明かされているものについてはレビューしていました。興味がある方はどうぞ↓

こちらに問い合わせしておくことで、正式リリースされた時にすぐ導入できるようKONAMIさんから案内があるはずです。

授業での活用で、社会の授業に革命が起きるでしょう。本当に待ちきれません。

私は9月頃、案内があってすぐ問い合わせを済ませているので、一早く授業で活用できたら、すぐ「使ってみました」レビューが書けたらなと思います。お楽しみに!

授業のゲーミフィケーション化、不登校の子どもへの対応としても有効活用できると思うんです。家で学校にいる児童生徒と同じ活動に取り組めたり、場合によっては「学校でクイズアプリをやるみたい。楽しそうだから行ってみようかな」ってなったりと学校への興味を惹くきっかけにもなるのではと考えています。

こういったツールのより良い活用方法や、今皆さんが使っている皆さんのおすすめゲーミフィケーションツール・アプリについてぜひコメントで教えて頂きたいです。

今回もお読みいただき、ありがとうございました!

今日は、ワールドカップ日本の初戦、ドイツ戦ですね!

ソーセージとビールで「ドイツ食い!」しながら、歴史的一戦を見守りたいと思います。🇯🇵🇩🇪!皆さんも応援しましょうー!

よう先生

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?