日本インフラの体力診断-下水道-

土木学会事務局です。

土木学会では、インフラ健康診断・日本インフラの能力診断との組み合わせで、日本のインフラの「強み」「弱み」を総合的に評価する資料・データとして活用していただくよう、インフラの体力診断を行い、2022年7月26日に第二弾となるレポートを公開いたしました。

本記事は、インフラ体力診断のページに掲載したPDFレポートの内容から、下水道WGの内容をnote向けに再構成したものです。一部、脚注等省略している部分やリンク等を追記した部分がございます。詳細は「日本インフラの実力診断」のページに掲載しているPDFをご確認ください。

それでは早速、日本の下水道の体力診断結果をご覧ください。

1.下水道インフラの計画目標とその意味

下水道は,都市内に降った雨水を排除し浸水被害を防止すること,し尿や雑排水を収集・処理して都市内の衛生環境を保つとともに,公共用水域(河川や湖,海域など)の水質汚濁を防止することを目的としている他,近年は下水道を通して回収される水やさまざまな資源の有効利用に取り組み,循環型社会の形成に貢献することを目的としている。

浸水防止については,被害を最小化すべく効率的なハード対策の着実な整備に加え,ソフト対策,自助の取り組みを組み合わせた総合的な浸水対策を推進し,概ね5年に1度の大雨に対して安全であることを目標としている。特に,気候変動に伴う降雨量の増加や短時間豪雨の頻発等の懸念,下水道の施設計画を超過する降雨による内水被害の発生等を踏まえ,気候変動を踏まえた中長期的な計画の検討,下水道施設の耐水化の推進や流域治水関連法の整備,下水道による内水対策に関するガイドライン類の改訂等を進めている。

衛生環境の保持と公共用水域の水質改善については,汚水処理の未普及地域の解消を目標として,地域の実情に応じた農業集落排水施設や浄化槽等との連携や低コストの下水道整備手法の導入などの取り組みが進められている。また,下水処理場については,公共用水域の状況等を考慮して放流水質基準や計画放流水質が定められており,これに対応可能な適切な処理方法を採用する仕組みが導入されている。

さらに循環型社会形成への貢献については,再生水,バイオマスである下水汚泥,栄養塩類,下水熱などの活用による下水道システムの集約・自立・供給拠点化が掲げられているとともに,国の地球温暖化対策計画においては,2030年度までに創エネ・省エネ対策の推進により2013年度比130万t-CO2の削減,汚泥焼却施設における燃焼の高度化等により2013年度比78万t-CO2の削減が位置付けられている。

2. 計画目標の達成度

(1)浸水防止

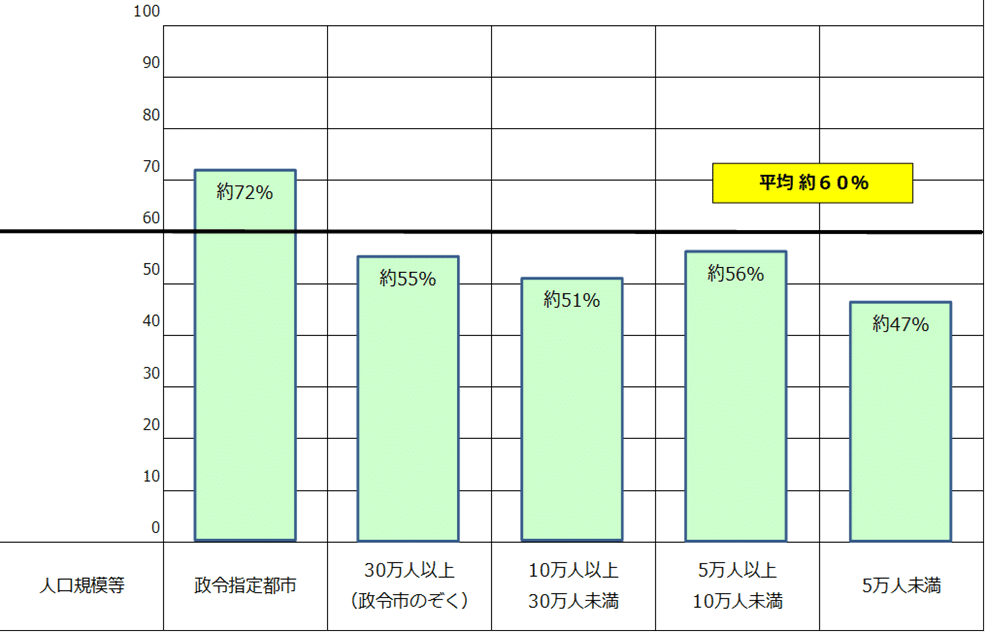

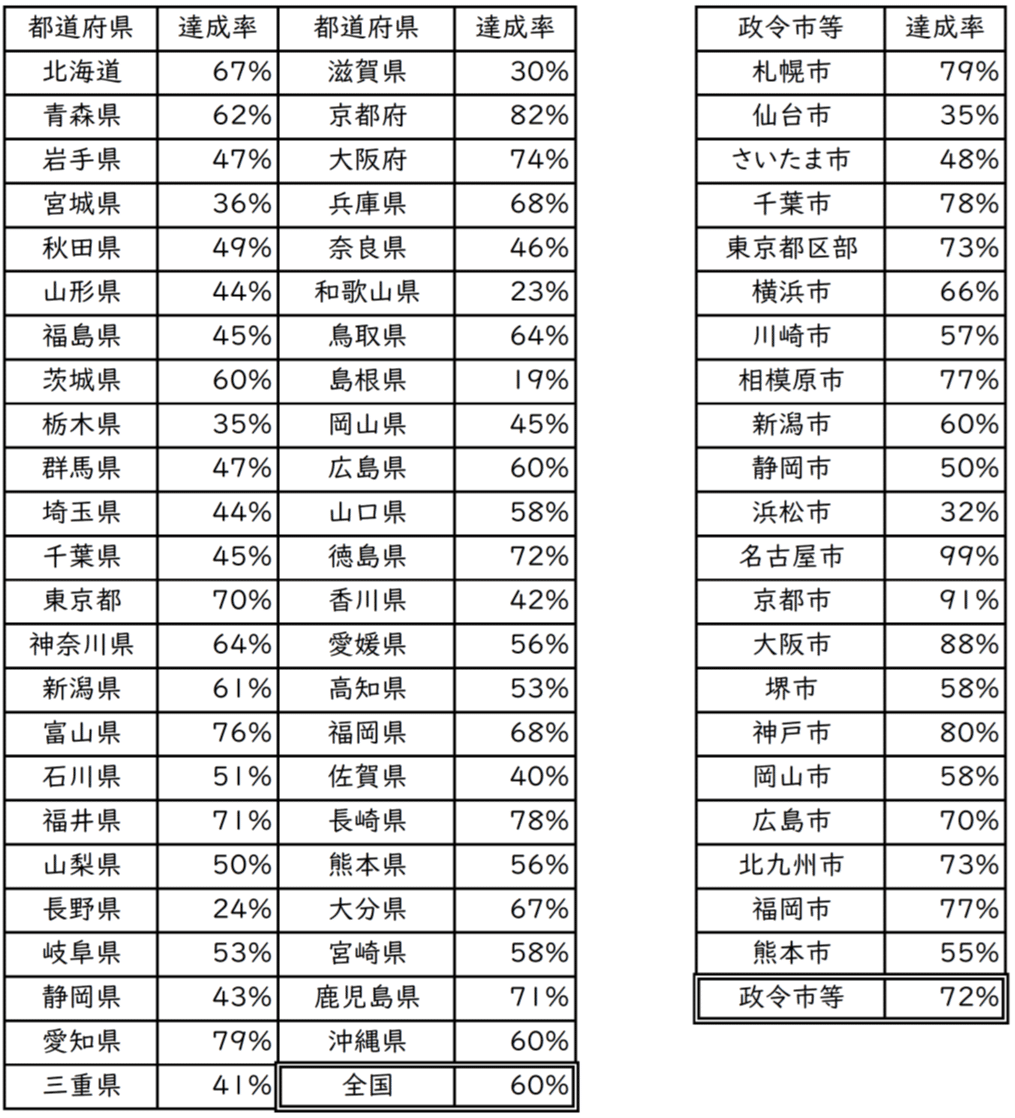

図1に都市規模別の都市浸水対策達成率を示す。令和2年度末の同達成率は全国で約60%である。都市規模別では,都市規模が大きいほど達成率が高く,政令指定都市では,約70%を超えているが,30万人未満の都市では,50%未満である。全国的に達成率を向上する必要があり,特に,中小都市の対策の推進が急務である。

都市浸水対策達成率:公共下水道又は都市下水路による都市浸水対策の整備対象地域の面積のうち,概ね5年に1度の大雨に対して安全であるよう,既に整備が完了している区域の面積の割合

(2)汚水の収集処理

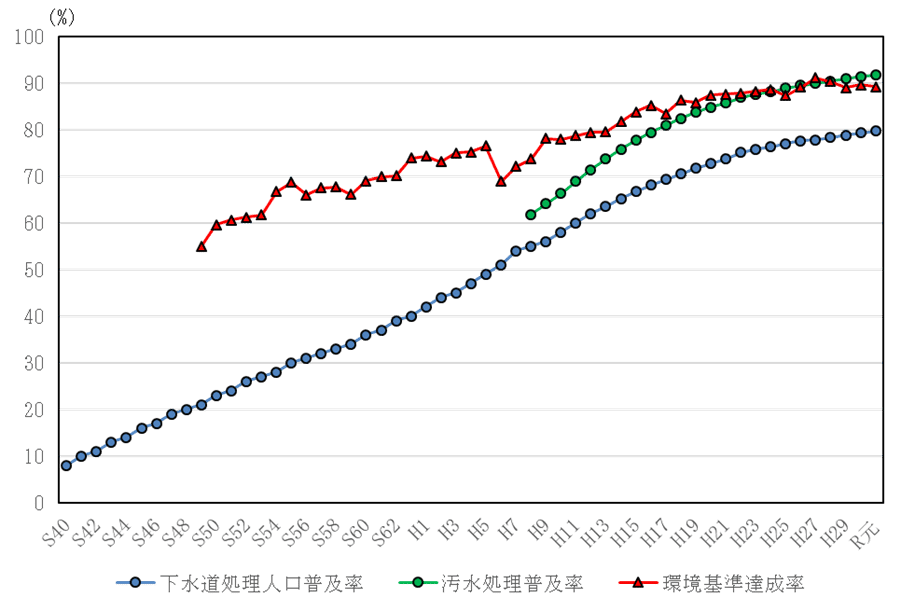

図2において,総人口に対して下水道処理人口普及率は下水道により汚水処理を行っている人口の割合を,汚水処理人口普及率は浄化槽や農村集落排水施設等も含めて汚水処理が行われている人口全体の割合を表している。下水道により汚水処理が行われている人口の普及率は継続して増加しており,そのほかの施設も含めて考えた汚水処理人口は9割を超えており,着々と未普及地域が減ってきている状況にはある。また,下水道および汚水処理施設の普及に伴い,環境基準達成率は上昇している。しかし,一方で1割弱の人口についてはまだ汚水処理が行われていない状況にある。

国土交通省より作成

3. 整備水準及び計画目標の国際比較

(1)浸水防止

表1,表2にわが国ならびにEU, イギリス(ロンドン),フランス(パリ),中国(北京),韓国,台北の浸水対策の整備水準と計画目標の比較を示す。前提として,各国で降雨規模や発生頻度は異なり,降水量の確率分布の幅が異なるため,単純に計画雨量や確率降雨を持って比較できないことは理解しておく必要がある。

整備方針として,各国,各都市において,重点地区や一般地区など,いわゆる「選択と集中」によるメリハリのある整備方針であることが確認できる。整備水準として,EU,イギリス,フランスでは再現期間 (ある規模の降水量が平均してどれくらいの期間に一度起こるかを表すもの)として1/50~1/100の降水量を目標としている。一方,アジアでは再現期間はより短く設定されている都市もある。日本ではL1降雨,L1’降雨,L2降雨が設定されており,よりきめ細かな目標整備水準となっている。L1降雨は,浸水被害の発生を防ぐべき目標となる計画降雨であり,例えば,重点地区:1/10年確率,一般地区:1/5年確率となっている。L1’降雨は,計画規模を上回る降雨時の浸水被害の軽減を図る目標の降雨である。一般的には各都市の既往最大降雨が用いられている場合が多い。L2降雨は,安全な避難の確保を図る目標の降雨として,想定最大規模降雨が用いられている。L1’降雨の再現期間は地域により異なるが,L2降雨の再現期間は1/1000年程度,あるいはそれを上回るものである。また,2021年に,雨水管理総合計画策定ガイドラインが改定され,当面は,現在のハード整備に用いる計画降雨に,地球温暖化の影響として2℃上昇を考慮した降雨量変化倍率を乗じて気候変動を考慮した計画降雨を設定する方針を示している。

(2)汚水の収集処理

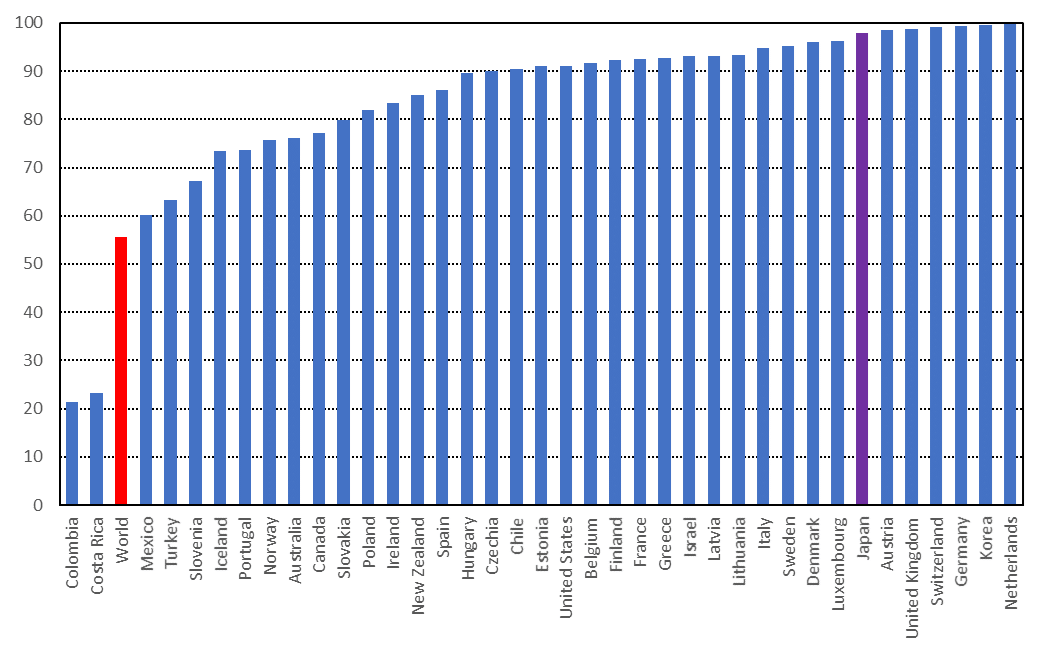

総人口に対する下水道で汚水処理が行われている人口の比率を表す「下水処理施設への接続率」についてOECDが集計しているものを図3に示す。2019年のデータが公開されている20カ国で比較すると,日本は78.7%で下から6番目となる。また,図4は今回比較対象としている,イギリス,フランス,ドイツ,韓国と日本の時系列データを載せたものである。このように,OECD諸国の中では下水道での汚水処理人口率が相対的に低い状況にあるが,各国における下水道の定義が異なるため一概には比較できない※。

※ 国によって下水道事業として含まれるものの規模は異なっている。なお,日本の数値は「公共下水道」の普及率であり,合併浄化槽も含めた普及率は,2020年度末で92.1%

「OECD Data – Waste water treatment」より作成

「OECD Data – Waste water treatment」より作成

図5の「家庭排水および産業排水の安全な処理割合」は,SDGsの目標6.3「2030年までに,汚染の減少,有害な化学物質や物質の投棄削減と最小限の排出,未処理の下水の割合半減,およびリサイクルと安全な再利用を世界全体で大幅に増加させることにより,水質を改善する。」の達成度を測る指標として,生活排水,営業排水,工業排水の処理率を集計したものである。このデータは,工業排水の処理状況も含んだものであり,生活排水や営業排水についても下水道だけでなく,浄化槽などで処理されたものも含んだ値となっている。2020年において日本は97%となっており,OECD38カ国の中では上から7番目となっており,さまざまな汚水の処理状況全体から考えると,比較的進んでいる状況となっている。なお,都市規模別にみると,参考図1に示す通り10万人未満の自治体の汚水処理人口普及率が低いことから,これらの地域での汚水処理施設の更なる普及が必要である。

United Nations「SDGs Indicators Database」より作成。

4. インフラの質的評価

(1)浸水防止における気候変動への対応

令和3年度の全国の基礎自治体を対象とした調査に基づく結果として,現在,雨水の事業計画が策定済みの自治体数のうち,9割以上の自治体では計画降雨を5~10年の確率年としている。しかし,上述の通り,現状の都市浸水対策達成率は約60%であり,計画遂行のために,着実に対策を進めていく必要がある。また,L1’降雨を設定している自治体やL2降雨を設定している自治体は1割未満であり,計画規模を上回る降雨時の浸水被害の軽減,安全な避難の確保への対応ならびに下水道の段階的整備が求められる。

また,わが国では,気候変動の影響を踏まえた下水道による浸水対策として,平均気温2℃上昇を考慮した降雨量変化倍率を乗じて計画降雨および計画雨水量の算定を行う方針を打ち出した。変化倍率は,科学的知見に基づき北海道北部,北海道南部は1.15倍,その他の地域は1.10倍としている。そのため,より一層の浸水対策が求められるが,その整備には長期間を要するため,段階的対策計画の策定(図6)として,既存施設の有効活用やハード整備の加速化・充実や治水計画の見直しに加え,上流・下流や本川・支川の流域全体を俯瞰し,国や流域自治体,大学・研究機関,企業・住民等,あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高めることが必要である。

国土交通省「雨水管理総合計画策定ガイドライン(案)」(令和3年11月)より

(2)放流水域の水質保全への貢献

図2に示す通り下水処理人口普及率は1965年の8%から,現在は80%を超えるまで上昇し,このことは放流水域の水質の改善や保全に大きく貢献してきた 。また下水道統計による全国2187カ所の下水処理施設の放流水質の状況(図7)を見てみると,年平均のBODの中央値は2.2 mg/L,平均値は2.9 mg/L,75%値は3.5 mg/L,90%値は5.5 mg/L,外れ値に相当する75%値+1.5×IQR(四分位範囲)で表される上内境界点は6.5 mg/Lであった。これらの結果より,日本全国のほとんどの下水処理場において年平均BOD処理水質は後述する計画放流水質を十分に下回っていることを示している。

下水処理施設の計画放流水質の考え方は国によって異なる。EUでは1991年に定められた都市排水指令(Urban Waste Water Directive)にて,下水の処理方式,放流水質基準が定められており,EU加盟国ではこれを遵守するよう国内法および州法が定められている。放流先を通常水域,特に富栄養化が懸念される重要水域(sensitive area),非重要水域(less sensitive area)の3つに分け,重要水域についてはより厳しい水準を適用するなど,放流先により異なる処理水準や放流水質を求めている。基準が設定されている項目は生物化学的酸素要求量(BOD), 化学的酸素要求量(COD), 全浮遊物質(TSS),全窒素(T-N),全リン(T-P)であり,放流水質(mg/L)もしくは削減負荷量(%流入負荷削減)のいずれかの指標が適用される(参考表2,参考表3)。BOD,COD,TSSについては,年間を通じた測定結果のうち,要求水準を満たさないものの許容回数が定められており,水質の分布を考慮した判断基準となっている(参考表4)。また,重要水域のT-N, T-Pの規制については,当該水域に放流する処理場全体でのT-N, T-Pの削減率が75%以上であれば,個々の処理場には適用しなくてもよいという総量規制に近い考え方が定められている。いずれも,個々の時間,場所による評価ではなく,年間を通じたエリアでの総合的な放流水質管理という考え方が見える。なお,参考表2に示されているように,EUにおける放流水質基準ではBODは硝化にともなう酸素消費を考慮しないいわゆるC-BODとして規定されていることに注意が必要である。

一方日本では,下水道法施行令の一部を改正する政令(平成15年9月25日政令第435号)により,下水の放流先の河川その他の公共用水域または海域の状況等を考慮して,下水道管理者が計画放流水質を定め,これに対応可能な適切な処理方法を採用する仕組みを導入している。計画放流水質は最大値により定めることとなっており,BOD,T-N,T-Pのみに適用される(参考表5)。なお,pH,浮遊物質(SS),大腸菌群数は一律の放流水質基準となっている(参考表6)。計画放流水質は,放流水量および下水の放流先となる河川ほかの公共用水域または海域の水量または水質を勘案し,放流が許容されるBOD,T-N,T-Pを科学的な方法を用いて算出した数値として定めることとされている。この「科学的な方法」とは,放流水の水質,放流先の水量・水質について,データの裏付けにより示すこと,汚濁解析の手法により数値の算定を行うこと等を意味している。なお,当該地域に関して,流域別下水道整備総合計画が定められている場合には,これと整合性が取れている必要がある。

このように,EUと日本では放流水質基準の考え方に違いがあり,基準の達成状況等を一概に比較はできない。しかし,BODの放流水質基準に関しては,EUでは硝化抑制の方法において25mg/Lが基準値として示されているのに対して,日本では硝化を抑制しない方法で10mg/L以下または15mg/L以下が計画放流水質として設定されていることから,日本の方がより厳しい基準を設定しているといえる。その中で図7に示す通り,全国のほとんどの下水処理場において処理水質は計画放流水質を十分に下回っていることから,日本の下水道は国際比較においても有機物除去に関しては放流水域の水質保全への十分な貢献をしていると評価できる。

(3)カーボンニュートラルおよびグリーン化への対応

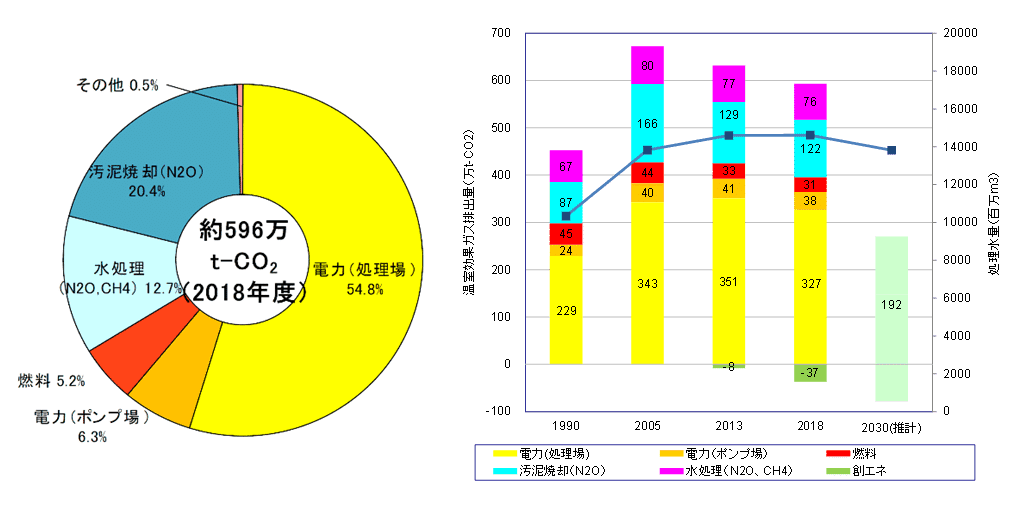

下水道では,全国で年間約147億m3の下水を処理しているが,その過程で多くのエネルギーを消費している。全国の電力消費量の約0.7%(約75億kWh)の電力を消費し,日本の温室効果ガスの約0.5%(約596万t-CO2)を排出している。排出量の内訳を見ると,処理場やポンプ場における電力・燃料の消費にともなう排出,水処理にともなう一酸化二窒素・メタンの排出,汚泥焼却にともなう一酸化二窒素の排出等からなり,処理場における電力消費にともなう排出量が54.8%と最も多い(図9)。下水道からの温室効果ガス排出量は,1990年度から2005年度の間には約49%増加しており,処理水量の伸び(同比約34%増加)を上回っていた。その後,下水道施設における省エネ・創エネ対策や一酸化二窒素の削減対策等が行われたことにより,2005年度から2018年度の間には処理水量が約6%増加したにもかかわらず,温室効果ガス排出量は約17%削減されている。また,2030年度の排出量は電力係数の低減を見込んだうえで約192万t-CO2にまで減少すると見込まれている。

国土交通省,(公社)日本下水道協会「下水道政策研究委員会 脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会報告書 ~脱炭素社会を牽引するグリーンイノベーション下水道~」より作成

イギリス,フランス,ドイツ,日本における下水道からの温室効果ガス排出量を図10に示す。ドイツの排出量は下水道と水道の合算となっている。公表されているデータを直接比較すると,イギリス,フランスの温室効果ガス排出量は日本よりも低い値となっている。下水道からの排出量として集計している内訳が異なることや消費電力量等から温室効果ガス排出量に換算する原単位が異なる等が考えられる。

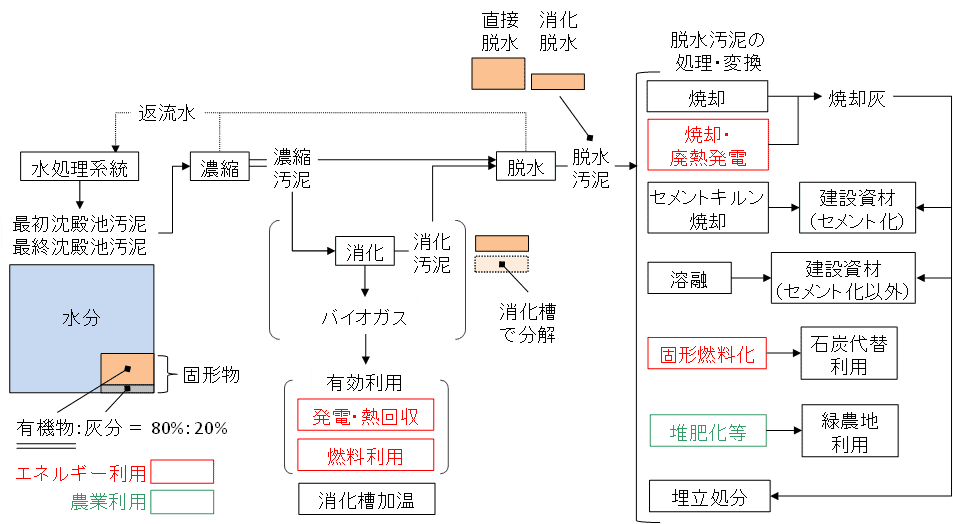

下水道のカーボンニュートラル化,グリーン化において重要となるのが,下水汚泥をいかに処理,資源化するかにある。下水汚泥の処理・資源化のフローは図11に示す。

Net Zero 2030 Routemap, Water UK, Emissions dans l'air - Source Citepa édition 2021 - inventaire national d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, CIETEPA, Daten der deutschen Berichterstattung atmosphärischer Emissionen – Treibhausgase 1990-2019, Umwelt Bundesamtより作成

下水汚泥の資源化状況を表す指標として,日本では下水道バイオマスリサイクル率(下水汚泥のエネルギー農業利用率)を設定している。これは,有機物量ベースでの下水汚泥発生量 [t-VS/年] に対し,エネルギー用途または農業用途で利用できている有機物量 [t-VS/年] の割合を把握するための指標である。2019年度時点で,バイオガスの利用が16%,固形燃料または焼却廃熱の利用が8%,農業利用が10%であり,34%に到達している(国土交通省「資源・エネルギー循環の形成」)。日本の特徴は,脱水汚泥の熱処理(Thermal treatment, 汚泥単独での焼却など)に取り組んできたことにある。下水汚泥のエネルギー利用は,国際的には嫌気性消化によるバイオガス回収とその有効利用が主流であり,日本も同様に取り組んできた。一方で,日本は脱水汚泥の熱処理にも力を入れてきたため,消化により汚泥中有機物をバイオガス回収のために分解させると,その後に有機分率が低下した脱水汚泥を焼却する際の燃料消費の増加を招くこととなる。そのため,消化(汚泥処理プロセスの前段に配置)で有機物を活用するのか,後段の脱水汚泥の熱処理で有機物を活用するのか,そのバランスを考える必要があった。

一方で,EUにおける下水汚泥のエネルギー利用は,消化によるバイオガス回収とその有効利用に特化して評価される。2014年にはEU全体で625 PJ/年のバイオガスが産出されており,うち下水汚泥から57 PJ/年のバイオガスが回収されている※。下水汚泥のみに限定すると,ヨーロッパではドイツ,イギリスでのバイオガス産出量が大きい。イギリスの「Digest of UK Energy Statistics (DUKES) 2020」では,下水汚泥由来のバイオガス発電は2019年に1,049 GWh/年(約3.8PJに相当)まで到達していることを報告している。イギリスでは脱水汚泥の配分が,農地利用87%,焼却4%,工業利用3%,埋立6%となっており,熱処理の比率が極めて低いため,積極的に消化によるバイオガス回収で汚泥中有機物を活用する方針である。一方,ドイツは熱処理について処理能力1,150,000 t-DS/年(ヨーロッパにおける処理能力の45%)を保有しており,ドイツ国内での脱水汚泥焼却率も70%(2017年値)と高く※※ ,消化によるバイオガス回収と脱水汚泥の熱処理が併用されている。脱水汚泥の焼却率については,オランダが100%,スイスが97%,ベルギーが89%と,他にも高い国がある。

国際的には日本の強みは熱処理であり,熱処理から熱リサイクル(Thermal recycling)へと転換するための技術開発を進めてきた(エネルギー収支の改善効果の試算例は参考図2に示す)。既に熱リサイクルは実用段階に移行しており,焼却炉にボイラを設置して蒸気利用を行う焼却・廃熱発電への更新や,乾燥造粒,低温炭化に代表される固形燃料化の導入が,2030年温暖化対策中期目標に向けて進められている。

※ B. Kampman et al., “Optimal use of biogas from waste streams - An assessment of the potential of biogas from digestion in the EU beyond 2020”, European Commission, 2017. より

※※ M. Schnell et al, “Thermal treatment of sewage sludge in Germany: A review” Journal of Environmental Management, 263, 2000.

(4)再生水利用

米国カリフォルニア州においては,1918年に米国で初めてとなる下水再生水の農業利用に関する規制が制定されるなど再生水利用に関して長い歴史がある。2015年ではおよそ3.59億m3/年の再生水が農業用灌漑に用いられている。2012年には,米国環境保護庁が「Guidelines for Water Reuse (2012 Guidelines)」を公表し,再生水の飲用再利用の用語としてDe Facto Reuse(下水処理場の処理水排出口の下流に浄水場の取水口があり,事実上下水処理水の飲料水としての再利用が行われている),Direct Potable Reuse:DPR(下水再生水が直接浄水場に供給される),Indirect Potable Reuse:IPR(下水再生水を水道水源の涵養に用いる。水源涵養に用いることで,飲用取水するときには一定の環境バッファーが期待されている)が定義された。

欧州では,2000年には,EU内の水域を対象とした環境保護と利水に関する統合的な政策であるEU水枠組み指令(Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy)が発効し,2018年にはISOのガイドラインを受けた処理水の灌漑利用に関する規則が採択された。2006年において,都市下水処理量の2.4%にあたる9640万m3が再利用されている。

日本では,2018年度において全下水処理量の約1.5%に当たる年間約2.2億m3の下水処理水が再生水として利用されている。そのうち34.7%が河川維持用水として,23.7%が修景用水として,19.6%が融雪用水として利用されている。また諸外国で主な再利用先として用いられている農業用水への再利用は7.0%にとどまっている。我が国では,国土交通省が平成17年に「下水処理水の再利用水質基準等マニュアル」を策定し,水洗トイレ用水,散水用水,修景用水といった再生水の利用用途に応じた水質基準が設定されている。また農林水産省でもISO16075「下水処理水のかんがい利用プロジェクトに関するガイドライン」を参考に2017年に「農業集落排水施設の処理水のかんがい利用に関する手引き(案)」が公表されている。

上述の通り,日本は比較的水資源が豊富であり,状況が類似している欧州と同等程度の再生水利用を行っている。また処理水の再利用に関しては,国土交通省が我が国の中心となり,国際標準規格ISOのISO/TC282(Water reuse:水の再利用)を2013年6月に設立し,再生水利用の国際規格の開発を進めている [4]。これまでに29件の規格が発行されており日本の水処理技術の優位点(省エネルギー,高性能,信頼性等)が適切に評価され,国際展開(水インフラの輸出等)が促進されることが期待されている。

5. 総合アセスメント

今回評価を行った項目について,結果をまとめると以下の通りとなる。

浸水対策については,我が国は降水量が多いこともあり,整備は進んでいるものの目標整備水準として設定されている降雨確率年は必ずしも高くはない。また,気候変動の影響を考慮した対策の方針を示したことは優れており,今後,各自治体による計画の策定,推進が待たれる。さらに,下水道部局単独ではなく,まちづくり部局との連携によるグリーンインフラの推進や,民間企業,市民団体,市民などとの連携による流域治水にも取り組んで行く必要がある。

汚水処理については,人口あたりの普及率は国際的にみても高いレベルであり,未普及地域も減ってきている状況にある。また国際的にも「アジア汚水管理パートナーシップ(AWaP)」 [1]などを通して開発途上国における汚水処理促進の支援を実施している。未普及地域の解消をさらに進めるとともに,世界的に汚水処理促進への貢献が期待される。

放流水域の水質改善への貢献について国際比較は困難であるものの,特に有機物に関しては計画放流水質がEUと比べてより厳しい水準で設定されており,かつそれを十分に満たしていることから,水質保全への十分な貢献をしていると評価できる。

下水道からの温室効果ガス排出量の国際比較は難しいが,日本では下水道施設における省エネ・創エネ対策や一酸化二窒素の削減対策等が着実に進められている。

バイオエネルギーとしての下水汚泥の有効利用については,汚泥処理プロセスの前段に設置する消化と,後段に導入する熱処理,両方に取り組んできたことに日本の特徴がある。熱処理は高温焼却が中心であるが,寿命を迎えた焼却炉の更新にあたっては熱処理から熱リサイクル(焼却・廃熱発電,固形燃料化など)への転換が進められている。2030年中期目標に向け,熱リサイクルにより汚泥処理分野でのCO2排出(燃料消費由来),N2O排出の削減が着実に進展することが期待される。

再生水利用については,日本は比較的水資源が豊富であり,状況が類似している欧州と同等程度の再生水利用となっている。一方で,水資源の不足・枯渇が心配される米国カリフォルニア州などでは下水処理水の直接的な飲用再利用などの規則作りが進んでおり,将来に備え日本も見習うべきところがある。日本には優れた水処理・水再生技術があり,それらの国際展開を見据え国内での実績を積み重ねる必要がある。

また今回評価を行った側面以外にも,日本の下水道における特徴的な取り組みとして挙げられることを以下に紹介する。

一つ目は地震対策である。下水道施設が被災した場合,公衆衛生問題や交通障害の発生ばかりか,トイレの使用が不可能となるなど,住民の健康や社会活動に重大な影響を及ぼすことになる。2011年の東日本大震災では下水道施設も大きな被害を受けた。その後,各下水道事業者において重要な幹線管渠の耐震化や被災時の最低限の処理機能の確保などのハード対策の他に,BCP(事業継続計画)の策定などのソフト対策が進められている。下水道施設は水道や電気,ガスなどのライフラインとは違い,発災時に同等の機能を代替する手段がないことから,地震が多いわが国では施設の耐震化や被害の低減する「減災」を組み合わせた総合的な地震対策を推進している。

下水道施設のメンテナンスや更新の取り組みにも力を入れている。土木学会の「インフラ健康診断書」においては「今後施設の老朽化が進む中で十分な維持管理体制が継続できるか憂慮すべき状況にある。」とされているが,効率的な維持管理のために,管路や施設の診断技術など官民学が連携した技術開発やストックマネジメントの導入など先進的な取り組みが行われている。

参考資料

a. 都道府県,政令市別の都市浸水対策達成率(令和3年3月31日現在)

b. 都市規模別の汚水処理人口普及率

国土交通省「令和2年度末の汚水処理人口普及状況について」より

c.EUにおける下水処理場の放流水質基準

d.下水処理場における放流水質基準と計画放流水質

e.嫌気性消化とバイオガス有効利用の現状と展望

日本における下水処理場でのバイオガス回収とその利用状況の2019年度実績を参考表7に示す。日本における2019年度のバイオガス回収量は9.2 PJ/年,年間バイオガス発電量は323 GWh/年(約1.2 PJに相当)である。

大都市ではその他でのバイオガス利用が49%と最も比率が高く,その他の内訳として近年では,脱水汚泥の固形燃料化に要する乾燥用燃料としての利用が進んでいる。中小規模の処理場では,バイオガス発電での利用が主な用途となる。中規模処理場では23%,小規模処理場では45%のバイオガスが消化槽加温のみでの使用に留まっており,今後,バイオガス発電を増やしていく余地が残っている。

日本下水道協会「下水道統計 第79号(令和元年度版)」より作成

f.下水汚泥の熱処理から熱リサイクルに転換した場合のエネルギー収支の改善効果

Wang らによると,熱処理(エネルギー回収を伴わない焼却)からの熱リサイクルへの転換により,参考図2に示す通り下水処理場における燃料の直接消費をなくすことが可能となる。加えて,汚泥処理系統に限定してエネルギー収支を評価した場合,正味でゼロとなる水準まで収支を改善できる。

濃縮汚泥処理量:30 t-DS/日

(熱リサイクル)

消化なしで直接脱水汚泥を焼却・廃熱発電するケース:

二液調質脱水機による脱水(含水率70%),復水タービン発電。

消化ありで焼却・廃熱発電するケース:

乾燥機付き焼却,スクリュータービン発電。

固形燃料化:

バイオガスを乾燥用燃料として使用。

乾燥機から発生する乾燥機排ガスより潜熱回収して消化槽を加温。

米国(カリフォルニア)

カリフォルニア州では1918年に米国で初めてとなる下水再生水の農業利用に関する規制が制定され,再生水利用に関して長い歴史がある。2015年ではおよそ3.59億m3/年の再生水が農業用灌漑に用いられ,その割合は全再生水の31%に及んでいる[※]。カリフォルニア州水資源管理委員会の目標では,再生水の利用を2030年までに30.8億m3/年にまで増加させることを目標にしている。農業利用の他にカリフォルニア州では,1960年代から地下水への海水侵入による塩害の防止を目的に沿岸地域で,再生水の地下水への補給が行われ始め[※※] ,1978年には再生水による地下水涵養による間接的飲用水利用に関する規則が追加されている。[※※※]

2012年には,米国環境保護庁が「Guidelines for Water Reuse (2012 Guidelines)」を公表し,再生水の飲用再利用の用語としてDe Facto Reuse(下水処理場の処理水排出口の下流に浄水場の取水口があり,事実上下水処理水の飲料水としての再利用が行われている),Direct Potable Reuse:DPR(下水再生水が直接浄水場に供給される),Indirect Potable Reuse:IPR(下水再生水を水道水源の涵養に用いる。水源涵養に用いることで,飲用取水するときには一定の環境バッファーが期待されている)が定義された[※※※※] 。DPRの水質等の規制に関しては,カリフォルニア州において2016年にDPRに関する専門家委員会の報告書が出され,その後「A proposed framework for regulating direct potable reuse in California」として,2018年にカリフォルニア州水資源管理委員会から発表された。2021年現在第2版の補足が公表されている[※※※※] 。2017年時点における米国でのIPRもしくはDPRプロジェクトの実施(計画中含む)地点を参考図3に示す。

United States Environmental Protection Agency (2017) Potable Reuse Compendium 2017,

[※] WateReuse Association (2019) California Water Reuse Action Plan,

[※※] J. Mosher (2021) Development of direct potable reuse regulations in California, The Source, Issue 24, pp.22-25.

[※※※] A.W. Olivieri, B. Pecson, J. Crook, R. Hultquist (2020) California water reuse—Past, present and future perspectives, Advances in Chemical Pollution, Environmental Management and Protection, Vol. 5 pp. 65-111.

[※※※※] United States Environmental Protection Agency (2017) Potable Reuse Compendium 2017,

[※※※※] A Proposed Framework of Regulating Direct Potable Reuse in California,

欧州

欧州では世界の他の地域と比較して豊富な水資源を有しているが,1990年代後半以降に水ストレスにさらされる地域が増加している[※] 。2000年には,EU内の水域を対象とした環境保護と利水に関する統合的な政策であるEU水枠組み指令[※※] が発効し,排水の再利用はこの指令を達成する重要な手段であるとして再利用が進められている。EU内での処理水の再利用は2006年において9640万m3であり,これは都市下水処理量の2.4%に当たると報告されている[※※※] 。2015年では再利用された処理水量は年間1.1億m3であると報告されている。域内の一部の地域では水不足がより深刻となり,2018年には” Proposal for a regulation on minimum requirements for water reuse” が欧州議会で採択され,2020年に発効された[※※※※] 。本規則は主に処理水の灌漑利用に関する規則であり,ISO16075「Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects」の基準を反映したものとなっている。基準の一部を参考表8および参考表9に示す。

[※] D. Bixio, et al. (2006) Wastewater reuse in Europe. Desalination, Vol.187, pp.89-101.

[※※] Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy

[※※※] Amec FW et al., (2016). EU-level instruments on water reuse,

[※※※※] REGULATION (EU) 2020/741 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 May 2020 on minimum requirements for water reuse

日本

日本では,下水処理場を経由して河川や海洋へ排出される,生活排水や工場排水等の排水が年間154億m3ある。このうち本文中に示した通り,約2.2億m3が再利用されている。また,河川の上流域に排出された下水処理水が下流域で水源として取水されるDe Facto Reuseの割合も報告されており,大阪府枚方地点で取水される河川水量に占める下水処理水の割合は約10%で,最大で25%になると報告されている[※] 。また,農業・工業用水として取水されている多摩川の二ヶ領上河原堰では下水処理水の割合がおよそ50%となるなど[※※] ,再利用率に計算されない下水の再利用はかなり進んでいるものと思われる。

農林水産省によると農業集落排水事業では平成30年度末において処理水の総量が約3.3億m3であり,そのうち再利用可能な水量は2.6億m3と推計している[※※※] 。また農林水産省でもISO16075「下水処理水のかんがい利用プロジェクトに関するガイドライン」を参考に平成29年に「農業集落排水施設の処理水のかんがい利用に関する手引き(案)」が公表されている。

[※] 萩原良巳,他(2003),大都市域水循環圏の水管理に関する考察,京都大学防災研究所年報,第46号

[※※] 東京都下水道局(2021)東京都下水道事業 経営計画2021,令和3年3月

[※※※] 農林水産省農村振興局整備部地域整備課(2020)農村集落排水事業の取組状況について,

g.本報告で対象とした国の下水道事業に関する基本情報

日本インフラの体力診断小委員会 下水道WG

主査:荒巻俊也(東洋大学)

メンバー:

国土交通省国土技術政策総合研究所 岡安祐司

関西大学 尾崎平

東京大学 飛野智宏

お茶の水女子大学 中久保豊彦

長岡技術科学大学 幡本将史

茨城大学 藤田昌史

京都大学 藤原拓

参考

他の分野の「インフラ体力診断」のレポートは、マガジン「日本インフラの体力診断」からご覧ください。

日本のインフラの状態を評価する「インフラ健康診断」とあわせて、この国のインフラの実情について、知っていただければと幸いです。

下水道部門以外も含めた健康診断書はマガジンでご覧ください。

国内有数の工学系団体である土木学会は、「土木工学の進歩および土木事業の発達ならびに土木技術者の資質向上を図り、もって学術文化の進展と社会の発展に寄与する」ことを目指し、さまざまな活動を展開しています。 http://www.jsce.or.jp/