日本インフラの体力診断-水インフラ-

土木学会事務局です。

土木学会では、インフラ健康診断・日本インフラの能力診断との組み合わせで、日本のインフラの「強み」「弱み」を総合的に評価する資料・データとして活用していただくよう、インフラの体力診断を行い、2023年6月6日に第三弾となるレポートを公開いたしました。

本記事は、インフラ体力診断のページに掲載したPDFレポートの内容から、河川WG(水インフラ)の内容をnote向けに再構成したものです。コラムや脚注、参考資料等省略している部分やリンク等を追記した部分がございます。詳細は「日本インフラの実力診断」のページに掲載しているPDFをご確認ください。

1.水インフラの計画目標とその意味

水インフラとは、水の利用を可能とする施設全体を指すものであり、水道施設、農業水利施設、水力発電施設、工業用水道施設、河川管理施設、下水道施設、水資源開発施設等が対象となる。本レポートでは、これらの施設のうち、都市用水(生活用水と工業用水の和)に着目し、水を貯める、流す、送る、配る、使う、排水する、という一連のプロセスに関わる水インフラを中心に体力診断を行った。これらの水インフラの管理者は、国、地方公共団体、独立行政法人、公営企業等多岐にわたり、人的・資金的に大小様々な規模の主体からなるのが特徴である。

1.1 日本の水資源開発の推移と現状

我が国では、高度経済成長期に都市用水の水需要が急激に増大した一方、急こう配の地形特性や梅雨期・台風期に集中する降雨の季節特性のほか、年ごとの年降水量の変動などから、多くの地域で渇水が発生し、深刻な渇水も数多く経験してきている。2000年頃からは大規模な渇水の発生はみられないものの、上水道の減断水の過去30年間の発生状況をみると、8年以上と渇水が頻発している地域があるほか、依然として多くの地域で渇水が発生している状況である(図2、参考図2)。

出典:「令和4年版日本の水資源の現況」(国土交通省水管理・国土保全局水資源部)

出典:「令和4年版日本の水資源の現況」(国土交通省水管理・国土保全局水資源部)

生活用水や工業用水は季節や曜日によって使用量が変動するが、毎日の河川の流量の変化ほどは大きく変動しない。そのため、河川の流量の変動に係わらず、1年を通じて一定の水量を河川から取水できるように、一時的に水を貯めて、河川の流量に応じて水を流すことが必要となる。

このことから、ダムなど水資源開発施設の整備が必要となるが、大規模な施設の整備には長い年月を要し、昭和50(1975)年には約69.2億㎥/年だった水資源開発施設による都市用水の開発水量は、令和4(2022)年3月末において約192.2億㎥/年となっている。

出典:「令和4年版日本の水資源の現況」(国土交通省水管理・国土保全局水資源部)

ここで、水資源開発施設がまだ完成していない状況でも、その緊急性等からやむを得ず河川水が豊富なときだけしか取水できない不安定な取水を行っている場合がある。都市用水使用量に対する割合を見ると、関東内陸と関東臨海ではそれぞれ4.3%、9.3%が依然として不安定な取水となっていることに留意する必要がある。さらに用途別にみると工業用水に比べて生活用水が高く、関東臨海では10.5%となっている。

1. 国土交通省水資源部調べ

2. 不安定取水量は不安定取水を安定化させるために確保すべき水量として計上(2021/12末現在)

3. 都市用水使用量は、2019年値(取水量ベース)

水資源開発の進捗は、利用可能な水量の安定供給に加え、水質(安全性)面を考慮する必要がある.水質面では,上下水道普及率の増大と水道用水への塩素消毒の導入等に伴い、水系消化器系感染症患者が著しく減少し、現在では全国どこでも安心して水道水を直接飲むことができる状況が実現している。この点については、新型コロナ感染症のパンデミックの中で、我が国において清潔で安全に処理された水を手洗い等に当たり前のように利用できることの有難さが再認識されたところである。

出典:大阪市「わが国の水系感染症の推移」

1.2 水インフラの計画目標とその意味

水資源開発は、「原則として10 箇年第1位相当の渇水年を基準とした水供給の安全度をもって将来需要量に対する供給量の安定的な確保を目標として、新たな水資源開発施設を整備し、水需給バランスの確保を図る」ことを目的に実施されてきた。なかでも、産業の著しい発展、都市人口の急増及び生活水準の向上に伴う大都市圏における生活用水及び工業用水の水需要の急増を背景として、昭和36年(1961年)に水資源開発促進法が制定され、本法に基づいて、全国で7つの水資源開発水系を指定して水資源開発施設の整備が進められてきた。

出典:「令和4年版日本の水資源の現況」(国土交通省水管理・国土保全局水資源部)

その結果、水資源開発水系全体としては、水資源開発施設の整備が進展する一方で、水需要の増加がおおむね終息し、2000年頃以降に極端な少雨が発生していないこともあり、発生確率が高く社会的影響が大きい渇水のリスクは低減されてきた。個々の地域に着目すれば依然としてひっ迫する水需給に対して水資源開発施設の整備を進める必要があるものの、水系全体としては新たな水資源開発を要する定量的な供給目標量を設定する意義が薄くなっている状況にある。

一方で、水資源を巡っては、地震等の大規模災害、水インフラの老朽化に伴う大規模な事故、気候変動の影響による水源が枯渇するような危機的な渇水など、発生頻度は低いものの水供給に影響が大きいリスクが顕在化し、あるいは懸念され、決して安心できる状況にはない。そのため、「リスク管理型の水の安定供給に向けた水資源開発基本計画のあり方について」(平成29年5月国土審議会答申)において、「従来の需要主導型の水資源開発からリスク管理型の水の安定供給の実現へ転換すること」が示された。

これを受け、直近にリスク管理型に変更された筑後川水系における水資源開発基本計画においては、既往最大の危機的な渇水に対する必要最低限の水の確保、大規模自然災害や施設の老朽化・劣化に伴う大規模事故等に対する施設機能の将来にわたる維持・確保、必要最低限の水の確保、早期復旧等が目標として設定されたところである。

2.計画目標の達成度

2.1 水資源開発水系における安定的な水供給(開発水量)

水資源開発水系では、水資源開発基本計画に基づき貯留機能を持つダム、広域ネットワークを目的とした導水路等の建設事業又は改築事業を実施している。現行の水資源開発基本計画に基づく事業が全て完了すると、開発予定の水量は約456㎥/sとなる。開発水量は、東京五輪渇水と言われる大規模渇水が発生した昭和39(1964)年時点では約30㎥/sだったが、令和4(2022)年3月末までに7水系全体で約450㎥/sとなった。

出典:「令和4年版日本の水資源の現況」(国土交通省水管理・国土保全局水資源部)

2.2 危機的な渇水

前述のリスク管理型の水資源開発基本計画は、平成31(2019)年4月に吉野川水系、令和3年5月に利根川・荒川水系、令和4(2022)年5月に淀川水系、令和5(2023)年1月に筑後川水系において、閣議決定を経て国土交通大臣により決定された。

これらの水資源開発基本計画の見直しの際に、危機的な渇水に対する渇水リスクの分析・評価と危機的な渇水時の対策が示されている。渇水リスクの分析・評価は、需要と供給の両面に存在する不確定要素を考慮して需要量見込みと供給可能量を示し、供給可能量については、水資源開発施設の計画対象期間ではなく、近年の河川流況における10箇年第1位相当の場合と水資源開発施設の整備後も最も水供給が厳しくなる既往最大渇水の場合を対象にシミュレーションを行っている。また、それぞれの場合の水需給バランスの評価に加えて、危機的な渇水時に供給側のハード・ソフト対策をとった場合も評価を行っている。これまでに行われた水需給バランスの点検結果によると、10年に1度程度の渇水に対しては、多くの地域で供給可能量が需要量を上回る状態にあるが、危機的な渇水に対しては、供給可能量が需要量を上回る地域がある一方で、供給可能量が需要量を下回る地域も少なくなく、渇水に対する体力は地域によってバラツキがあることが見て取れる(表1)。

出典:第20回 国土審議会 水資源開発分科会 調査企画部会 資料

ここまで水資源開発基本計画に関して述べてきたが、同計画の対象水系に限らず、既往最大級の渇水が発生した場合は、平常時と同等な水利用は困難と想定されることを踏まえるとともに、既往最大級の渇水を上回るより厳しい渇水が発生する可能性があり、これまで経験のないような各用水の渇水調整や緊急的な対策が必要になる。加えて、後述のような大規模自然災害や施設の老朽化・劣化による 大規模事故等が発生し、水供給に支障が生じる事態も含めて、大規模な渇水或いは深刻な水供給の支障がひとたび生じると、給水車やポンプを使った緊急的な対応には限界があり、危機的な事態が長期間にわたる場合、広域的に影響が及ぶ場合、様々な用水に影響が及ぶ場合などには、生活や社会経済に深刻な影響を及ぼすことになる。これらのような危機的な事態においても、需要側と供給側の両面から、当該地域の生活・社会経済活動に重大な影響を生じさせないよう、関係するあらゆる機関が連携して、あらかじめハード・ソフト両面から対策に取り組み、備えることが重要である。

2.3 大規模自然災害

近年発生した東日本大震災、平成27 年関東・東北豪雨、熊本地震などの災害時には、水道施設が甚大な被害を受けて広域かつ長期にわたる断水を強いられるとともに、東日本大震災においては津波による塩水障害によって地下水源からの取水停止を余儀なくされるなど、災害に対する水インフラの脆弱性が明らかになった。

南海トラフ地震防災対策推進地域に位置する利根川、豊川、木曽川、淀川及び吉野川水系のフルプラン地域では、南海トラフ巨大地震が発生した場合、上下水道施設の甚大な被害や断水の影響による多数の避難者が発生すると予想されている。また、関東南部地域で歴史的に繰り返されている直下型の巨大地震が再び発生した場合には、利根川及び荒川水系のフルプラン地域において甚大な被害が発生し、特に都区部における約半数の利用者が断水の影響を受けると予想されている。それに加えて、水道事業者は、浄水場や配水場など施設の耐震性の強化や、自家発電設備を整備するなど停電対策を進めているものの、停電によりマンションやビルなどのポンプ設備が停止することにより、建物内の一部または全部が断水となる場合もある。

また、今後、現況の治水安全度や計画規模を上回る豪雨に伴う河川氾濫によって、水インフラが被災し、水供給・排水の全体システムが停止する可能性がある。

さらに、三大都市圏などのゼロメートル地帯では、台風の大型化に伴う高潮災害によって大規模浸水被害が発生し、長時間にわたり水供給が停止する可能性もある。

このような状況に対して、国土強靱化基本計画においては、災害時でも機能不全に陥らない社会経済システムを平常時から確保することや、ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせた取組を進める基本方針などが示されている。しかし、水道施設、工業用水道施設、下水道施設等の水インフラの耐震化率が未だ低位にとどまるなど、大規模自然災害に対する対策は十分とは言えない状況にある。

出典:令和5年3月6日厚生労働省報道発表資料

2.4 大規模事故等

後述のとおり、戦後の高度経済成長とともに整備された水インフラの老朽化が進行し、水道施設等の破損等による突発事故が発生している。直近では、令和3(2021)年10月に和歌山市において六十谷水管橋の一部が崩落し、約6万世帯で断水等の影響が発生したほか、令和4年5月には愛知県にある明治用水頭首工において大規模な漏水が発生し、農業用水、工業用水、生活用水に影響が生じた。今後、耐用年数を超過した施設が増加し、事故発生のリスクがさらに高まると考えられる。

このような状況に対して、「インフラ長寿命化基本計画」(平成25 年11 月 インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定)では、各インフラの管理者、所管する国や地方公共団体等が「インフラ長寿命化計画(行動計画)」及び「個別施設毎の長寿命化計画」を策定することとされ、計画策定が進捗する一方、地方公共団体等の財政事情・人員・技術力等には差があり、計画的な維持管理・更新ができずに深刻な事態に陥るおそれがある。

出典:令和4年9月28日「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議幹事会(第11回)」資料

3.整備水準及び計画目標の国際比較

3.1 整備水準の国際比較

我が国は、世界でも有数の多雨地帯であるモンス-ンアジアの東端に位置し、年降水量は約1,700mmとなり、世界(陸域)の年降水量(約1,171mm)の約1.5倍となっている。一方、FAO(国連食糧農業機関)「AQUASTAT」の公表データより、一人当たり水資源賦存量を海外と比較すると、世界平均である約7,100 ㎥/人・年に対して、我が国は約3,400 ㎥/人・年であり、世界平均の半分以下である。特に首都圏の水資源賦存量は北アフリカや中東諸国と同程度である。水資源は、地理的・時間的に偏在し、限られた水資源をダム等の水資源開発施設の整備により、有効に利用することが一定の水準まで可能となっている。

出典:「令和4年版日本の水資源の現況」(国土交通省水管理・国土保全局水資源部)

出典:「令和4年版日本の水資源の現況」(国土交通省水管理・国土保全局水資源部)

水資源賦存量:

水資源として、理論上人間が最大限利用可能な量であって、日本の場合は降水量から蒸発散量を引いたものに当該地域の面積を乗じて求めた値。

水質に目を向けると、2020年には、138ヶ国、世界人口の74%、58億人が安全に管理された飲み水にアクセスできると報告されている。このアクセスは地方部 (60%) の方が都市部(86%)より低い。また、2020年までに基本的な水への普遍的アクセス(>99%)は84ヶ国に達しているとされている。

出典:WHO/UNICEF JMP (2021), Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2020: Five years into the SDGs

一方、水道水をそのまま飲める国は日本を含む11か国であり、そのまま飲めるが注意が必要な国は29か国にとどまる。我が国は、普遍的なアクセスは言うまでもなく、さらに、水道の水質がよく、水道水がそのまま飲める数少ない国の一つであり、水道の質の面において世界的に見ても高い水準となっている。

出典:「令和4年版日本の水資源の現況」(国土交通省水管理・国土保全局水資源部)

3.2 計画目標の国際比較

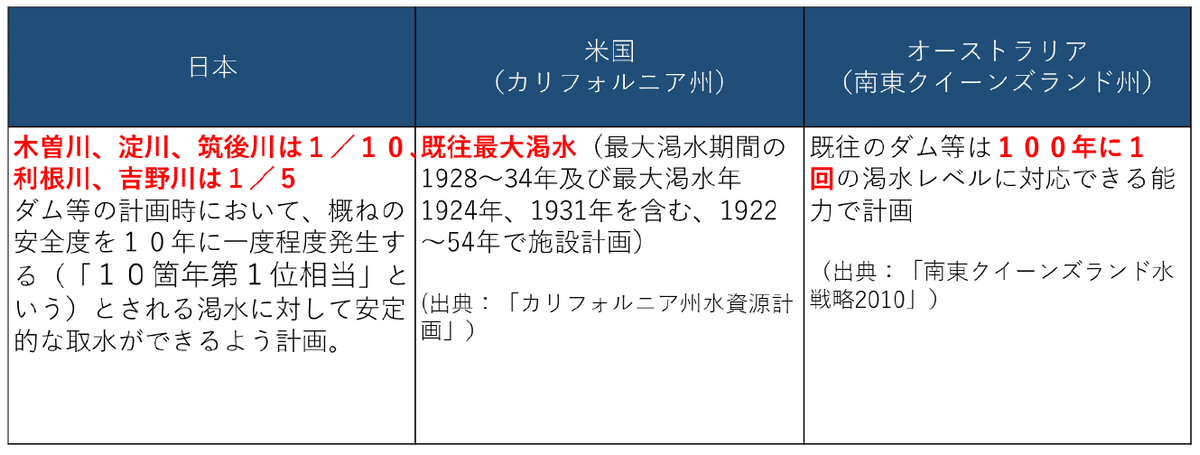

我が国では、急峻で急こう配の地形特性(参考図4)や梅雨期・台風期に集中する降雨の季節特性のほか、年ごとの年降水量の変動などを踏まえ、先述のとおり、原則として10箇年第1位相当(水系によっては5箇年第1位相当)の渇水年を基準とした水供給の安全度をもって将来需要量に対する供給量の安定的な確保を目標として、新たな水資源開発施設を計画している。これに対し、米国カリフォルニア州の例では既往最大渇水、オーストラリア・クイーンズランド州の南東部では100年に1回の渇水レベルに対応できるよう計画されている。

出典:河川データブック2022

4.インフラの質的評価

4.1 老朽化・劣化、耐災害性(地震)

水道や下水道などの都市内の水インフラは、戦後の高度経済成長期以降に急速に整備され、戦後の復興と発展を支える重要な役割を果たしてきた。一方で、現在では、更新等が必要な時期を迎えた老朽化した施設の割合が急速に増え、今後、地震や激甚化する洪水などの災害に起因する大規模災害の発生も想定した上で、老朽化した施設の戦略的な維持管理・更新や耐震化等を行い、リスクの低減に向けた取組を継続的に推進する必要がある。

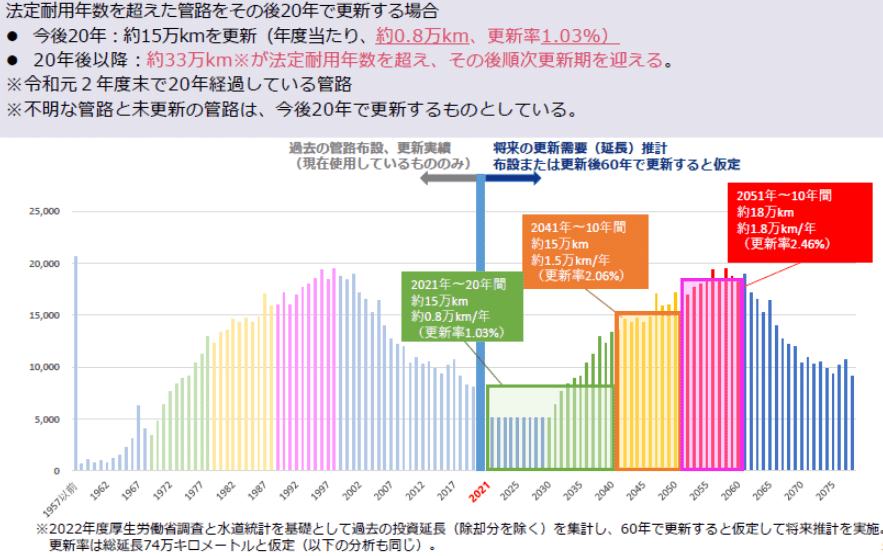

法定耐用年数が40年である水道管路は、高度経済成長期に整備された施設の更新が進まないため、管路の経年化率(=法定耐用年数を超えた管路延長/管路総延長)が上昇し、老朽化が進行している。

厚生労働省「令和3年度全国水道関係担当者会議資料」をもとに国土交通省水資源部作成

出典:厚生労働省「令和4年度全国水道関係担当者会議」資料

一方、管路の更新率(=更新された管路延長/管路総延長)は年々低下傾向で、管路更新が順調に進んでいるとは言い難く、今後、投資が大幅に増大しない限り、老朽化が加速化することになる。水道施設の耐震化の状況は、令和3年度末時点において、基幹的な水道管のうち耐震性のある管路の割合が41.2%、浄水施設の耐震化率が39.2%、配水池の耐震化率が62.3%となっており、依然として低い状況にある。

出典:令和5年3月6日厚生労働省報道発表資料

高度経済成長期に整備された多くの工業用水道では、耐用年数を超過して使用している割合が上昇し、施設の老朽化による漏水等に起因する事故が増加傾向となっている。さらに受水企業の事業縮小や撤退等による需要の減少等により、管路の耐震化適合率は、46.6%にとどまっている。

総務省「地方公営企業年鑑」を基に経済産業省作成

. 経済産業省資料をもとに国土交通省水資源部作成

(東日本大震災による事故を除く)

4.2 気候変動による水資源への影響

気候変動の影響により、時間雨量50mmを超える短時間強雨の頻度が増加すると共に、総降水量が数百mmから千mmを超える大雨が発生している。一方、年間の降水の日数は逆に減少しており、毎年のように取水が制限される渇水が生じている。そのため、将来においても、無降水日数の増加や積雪量の減少による渇水の増加が懸念され、地球温暖化をはじめとする気候変動により、渇水が頻発化、長期化、深刻化し、さらなる渇水被害が発生することが懸念されている。

出典:文部科学省及び気象庁「日本の気候変動2020」

出典:文部科学省及び気象庁「日本の気候変動2020」

積雪寒冷地の多目的ダムでは、流域の積雪は「天然のダム」になるとともに、春先の融雪水を貯留し、夏季にかけての水利用を賄っている.このように、融雪水は水資源として重要な役割を担っており、気候変動の影響に伴う降雪量、融雪量の変化が水供給に影響を与えることが予想されている。

水資源開発施設の供給可能量は、無降水日数の増加や積雪量の減少、融雪の早期化等の要因によって、計画された時点に比べてその供給可能量が低下する等の不安定要素が顕在化している。また、気候変動の影響によって将来4℃上昇した場合の供給可能量を国土交通省試算(7水系)によると水系によっては約7割も低減する可能性があるとの結果が得られ、淀川水系に関する研究では、4℃上昇した21世紀末のケースにおいて、利水安全度が現在の1/10から1/2未満に低下する結果が得られているが、「今後さらに研究が進められる気候変動予測を活用し、より精度の高い淀川水系における水利用評価を進めていく必要がある。」とされているように、気候変動による水資源への影響の定量的な予測には不確実性が伴い更に精度の向上が必要な状況である。

出典:第20回 国土審議会 水資源開発分科会 調査企画部会 資料

出典:京都大学 中北教授、近畿地方整備局 他,気候変動が淀川水系の渇水リスクに及ぼす影響

水文・水資源学会誌,Vol33,No.3,83-97,2020.を一部加筆

5.総合アセスメント

河川分野の水インフラに関して、都市用水に着目して、日本の水資源開発の推移と現状、水インフラの計画目標とその意味及び計画目標の達成度について、水量(水需給)、水質(安全性)及びこれらを含む水供給リスクの観点からとりまとめた。また、整備水準と計画目標について、可能な範囲で水量と水質の両面からの海外との比較を行った。その上で、インフラの質的評価として、水インフラの抱えるリスクについて、老朽化・劣化、耐災害性及び気候変動による影響の観点から課題を整理した。

このような水資源を巡る様々なリスクや不確実性に対して、前述の国土審議会答申において、柔軟・臨機かつ包括的に対応して水供給の全体システムとしての機能を確保していくために、既存施設を徹底活用したハード対策と合わせて必要なソフト対策を一体的に推進する必要がある旨が提言されており、危機時に水を確保するための施策体系も整理されている。

出典:国土審議会 水資源開発分科会 平成29年4月 答申概要

その上で、以下の3つの観点から、さらに取組を進めることが求められる。

既存水インフラの体力

前述の既存水インフラの体力は、適切な維持管理・更新や耐震化等により、将来にわたって健全な状態が維持されていることが前提となっている。しかしながら、近年の水供給支障の発生事例に鑑み、結果として生じた不測の危機時においても、水供給の全体システムとしての所要の機能を発揮するのか或いは最低限の機能を確保できるのか、システムごとに具体的に検証し、必要に応じてハード・ソフト対策を進めることが求められる。

ハード対策については、必要な水資源開発施設の整備を進めながら、既存施設の維持管理・更新や耐震化を確実に実施していくとともに、危機的な事態においても必要最低限の水を確保するために、計画上の安全度を大幅に上回る渇水対策のための容量を持つ水源施設や導水路を整備する取り組みや、水インフラの機能を最大限発揮させることができるよう、広域的に或いは水道、農業用水など用途間で水を融通できるようにするなど、水供給のリダンダンシー確保に向けた施設の二重化・多重化等の取り組みを、地域事情に応じて進める必要がある。また、危機時に応急的なポンプ取水・送水、管路接続等の対応が可能になるような構造にするなど、最低限の整備で危機時の体力を向上させるハード対策も考えられ、これらのハード対策の効果を最大化させるようなロードマップを描くことが求められる。

ソフト対策については、水供給への影響を最小化するため、水インフラのシステムごとに関係する産学官のあらゆる機関が連携し、平時から最悪の被害シナリオや地域の水利用形態を踏まえた水供給の優先度を検討し、生活・社会経済への影響を最小化する実効性のあるリスク管理を推進する必要がある 。

実施主体の体力

水インフラの整備は、地方公共団体が主体となって担ってきた。地方公共団体によって財政事情・人員・技術力等の差がある上に、人口減少などの社会的状況の変化に伴う料金収入等の減少が重なり、計画的な維持管理・更新ができない場合、水インフラの老朽化・劣化により深刻な事態に陥るおそれがある。

それに対しては、地方公共団体の事業基盤の確保・強化が重要な課題となる。そのため、必要に応じて施設の統廃合や規模の縮小、事業の広域化等による施設の再構築、経営の統廃合や管理の共同化・合理化等の取組も進められているところであるが、これらにより危機時の対応力が弱くなることは避けなければならず、ストックマネジメントにおけるデジタル化やDX活用などにおいて、平時の業務効率化に加えて危機時のオペレーションも視野に入れることが必要である。また、現状の料金水準のままでは将来の人口や給水量の減少による料金収入の減少はさけられず、社会環境の変化に伴う経営基盤の安定に向けた料金水準や料金体系の見直しをせざるを得ない。一方で、料金の引き上げは、エンドユーザーとして料金を負担する企業、住民等においても、経営体力の低下や限られた収入のもとでの負担増になり、調整、交渉に困難が予想されるほか、企業立地や居住地の選択をはじめとする地域の土地利用や社会経済活動に影響を及ぼすリスクがある。このため、各事業者は、これらの課題にしっかり向き合い、現状維持の場合のリスク及び料金引き上げを行う場合のリスクを分析、評価してエンドユーザーとのリスクコミュニケーションに取り組む必要がある。

長期的な視点からの体力測定・体力強化

地震をはじめとする大規模災害や老朽化・劣化に起因する大規模事故等による水供給リスクについては、明日にも発生する可能性があり、対応を可能な限り急ぐ必要がある一方、長期的な視点に立つと、

人口減少等による社会状況や土地利用の変化

耐用年数を超過した施設が大勢を占め、事故発生のリスクがさらに高まる状況

気候変動による影響として、水災害の更なる激甚化・頻発化に加えて、降水量の変動幅の増大、積雪量の減少、融雪の早期化等の要因によって水供給の安全度が損なわれるほか、水源が枯渇するような危機的な渇水の発生が懸念される状況

などの事態にも今から備える必要がある。

具体的な事態の予測は、現時点では定量的なシミュレーションには不確実性が伴うものの、インフラ整備等には一定の時間を要するため徐々に進行する気候変動による影響が大きくなってからでは適応策が手遅れになるほか、事業基盤強化のために既存インフラ施設の統廃合・規模縮小等を一旦行ってしまうと施設機能を回復させるのが困難となり、インフラを支える人員・技術力が失われると取り戻すことは困難となるであろう。

そのため、水インフラの体力診断や体力強化にあたっては、科学的知見の確立や信頼できるデータの活用が重要であることは論を待たないが、仮に気候変動や社会経済変化等の将来予測に関する科学的な知見やデータが不完全であり不確実性が高くとも、その時点の最新の科学的知見に基づいてリスクを評価し、長期的な視点から全体最適と考えられる方策をとるべきである。具体的には、比較的頻度の高い10箇年第1位相当の渇水に対して十分な体力を持つ地域であれば、当面の間、都市用水の水供給に余力があるとして、気候変動の影響でニーズが高まっている治水用途や、経済安全保障や食料安全保障上の新たなニーズに応じた工業や農業用途など今後変化するニーズに応じて既存インフラを柔軟に活用できるようにし、将来水需給リスクに備えながら当面の経営基盤強化を図ることが考えられる。また、頻度の少ない危機的な渇水に対応できる体力を持つ地域であれば、そのような高い利水安全度を維持し続けて将来の水需給リスクに備えることが考えられる。

結びに

令和2(2020)年に内閣府が実施した「水循環に関する世論調査」によると、「地球温暖化に伴う気候変動の影響により心配される水問題(複数回答)」については、「気候の不安定化による洪水や土砂災害の頻発」が約86%と最も高く、「渇水の増大による水不足及び海外での食料生産の不安定化」については約43%となっており、渇水に対する危機意識は、洪水や土砂災害に対する意識の半分程度と低くなっている。

これは、近年、大規模な渇水被害が発生しておらず、過去の経験が若い世代に継承されていないことなどが要因と考えられるが、これまで述べてきたように、危機的な渇水や大規模災害等による水供給支障に伴い生活や社会経済活動に甚大な影響が生じるリスクが顕在化しつつある。

本レポートの発表を契機として、水インフラの抱えるリスクに対する理解と意識が高まり、そのリスクに備える対策が加速度的に進むようになることを強く期待する。

国内有数の工学系団体である土木学会は、「土木工学の進歩および土木事業の発達ならびに土木技術者の資質向上を図り、もって学術文化の進展と社会の発展に寄与する」ことを目指し、さまざまな活動を展開しています。 http://www.jsce.or.jp/