日本インフラの体力診断-空港-

土木学会事務局です。

土木学会では、インフラ健康診断・日本インフラの能力診断との組み合わせで、日本のインフラの「強み」「弱み」を総合的に評価する資料・データとして活用していただくよう、インフラの体力診断を行い、2024年6月17日に第四弾となるレポートを公開いたしました。

本記事は、インフラ体力診断のページに掲載したPDFレポートの内容から、空港WGの内容をnote向けに再構成したものです。コラムや脚注、参考資料等省略している部分やリンク等を追記した部分がございます。詳細は「日本インフラの実力診断」のページに掲載しているPDFをご確認ください。

0.要旨

日本を取り巻く航空旅客・貨物輸送は、高度成長期における航空ネットワークの拡大・概成から、拠点空港の機能強化・容量拡大へと軸足が移されてきた。また輸送形態についても、大型ジェットによる拠点間の大量輸送から、LCCの就航も含めた様々なニーズに柔軟に対応したネットワークへと変化してきた。また民間が空港を運営するコンセッション方式も世界的に浸透し、空港ターミナルビルの巨大化・都市化も進んできた。最近では、世界各国と同様に新型コロナウイルス感染症の世界的流行により大きな打撃を受けたものの、今後は再び以前を上回る輸送需要が予想されるなかで、DXの活用や世界的な脱炭素の動向等にも配慮しながら、容量の着実な拡大や、交通アクセス性の向上・高い定時性の維持等を含めた利便性の向上を継続して図ることが求められる。また、地震・津波・台風・豪雪などの自然災害対策として、空港機能を早期復旧し緊急物資・人員等の輸送拠点としての役割を果たすことや、被災時の利用者への早期対応も必要である。さらに、空港の安全性については、これまでも最大限努力はしてきたところであるが、本年1月に羽田空港で発生した航空機衝突事故も踏まえ、ハード・ソフト両面で対策を講じていく必要がある。

1.日本の空港政策と世界の航空輸送の現状

1.1 日本の空港政策の経緯と現状

日本の空港数の推移を示す。また参考資料に、日本の空港整備政策に関する経緯の概要を整理した。

1951年の民間航空の再開以降、日本における空港整備は、1956年の空港整備法公布および1967年から始まった空港整備5箇年計画によって、まず地方管理空港の開港やジェット機対応のための滑走路延長によるネットワークの拡大が進められた。続いて1970年代後半からは、1.2以降に示す世界および日本の航空輸送量の増加にあわせ、新東京国際空港(成田空港)・関西国際空港・中部国際空港といった大都市圏における新空港の開港が進められた。この中では、成田空港整備の反省から、その後の空港整備では環境・騒音問題に対する配慮も充実していった。現在では、国際競争力および国内航空ネットワーク機能強化を目的に、格安航空会社(LCC)の就航等も踏まえ、東京国際空港(羽田空港)・那覇空港や今後予定される福岡空港・北九州空港などの既存の拠点空港の拡張・充実が図られている。滑走路などの土木施設だけでなく出入国管理や税関・管制機能、ショッピング・宿泊施設や多くの飲食店を有する旅客ターミナルビル、高付加価値貨物の取り扱いを中心とした物流施設等が集積する現代の空港は「都市」そのものといえ、滑走路等の基本施設と旅客ターミナルビル等を一体的に民間委託するコンセッション方式(2.3②参照)なども推進されるなかで、都市経営の観点から施策の展開が求められる。

技術の進歩や需要の変化に応じて、利用される機材も変化している。日本の航空会社が利用した航空機(機材)の変遷を示す。1960年ころよりジェット機が本格投入され、さらに1970年には550人乗りのB747が投入され、旅客一人あたりの輸送コストの低下を目的とした航空輸送の大型化・大衆化の時代を迎えた。1980年代に入ると、上述の騒音問題の解消や安全性の向上を目的とした航空機の低騒音化・デジタル化が進み、さらに1990年代には、技術の進歩や環境意識の高まりを受け、エンジンが2基のみとなる双発機の本格導入により、燃料消費の効率化やさらなる低コスト化が進んだ。2000年代に入ると、それまで羽田空港の容量制約により大型機で頻度を抑えるしかなかった主要国内線でも、羽田空港の容量の拡大により小・中型機の導入が進み、国際線においても航続距離が長く快適性も高い新型航空機が投入されるなど、各区間の需要に見合ったサイズ・種類の航空機が就航するようになっている。

出典:港湾空港建設技術サービスセンター(2010)『空港工学』より作成

1.2 航空旅客数の推移と今後の展望

図3に示されるように、世界の航空旅客数は、国内・国際輸送ともに、2019年まで年によって多少の増減はあったものの一貫して増加傾向にあった。

出典:国土交通省資料

特に新興国の成長やLCCの登場・普及等による航空運賃の低下により、2010年頃から旅客数の増加ペースが一段と加速していた。しかし、2020年初頭から世界的に広まった新型コロナウイルス感染症により世界各国が厳しい移動・入国制限を課した結果、2020年の国際線旅客は前年比75.1%減、国内線旅客は前年比49.5%減と大幅に減少した。その後は年々回復傾向にあり、2022年には総旅客数は2019年の8割程度までに回復し、2024年はコロナ禍前の2019年を上回ることが予想されており、その後も再び増加傾向になることが見込まれている。特に、2042年までの航空旅客輸送量の地域別の予想成長率をみると、アジア/太平洋地域は最も高い年平均3.9%の伸びが予想されている。

出典:国土交通省資料

図5に示される日本の国際航空旅客数を見ても、米同時多発テロ(2001年)、リーマンショック(2008年)、東日本大震災の発生(2011年)等により一時的な落ち込みが見られるものの、特に2011年以降は訪日外国人旅行者の増加等により世界の趨勢以上に旅客数の増加ペースが大きく、2018年度に1億人を突破した。しかし、世界の旅客数同様、2020年2月以降は、新型コロナウイルス感染症の影響により旅客数は大幅に減少した。その後の回復ペースは世界全体の傾向は遅れているものの、空港によっては2023年後半には外国人旅客数がコロナ禍前の水準を上回るなど、現状においては回復途上にある。国際航空旅客数の約半数を首都圏空港(羽田・成田)が占めている。

出典:国土交通省資料

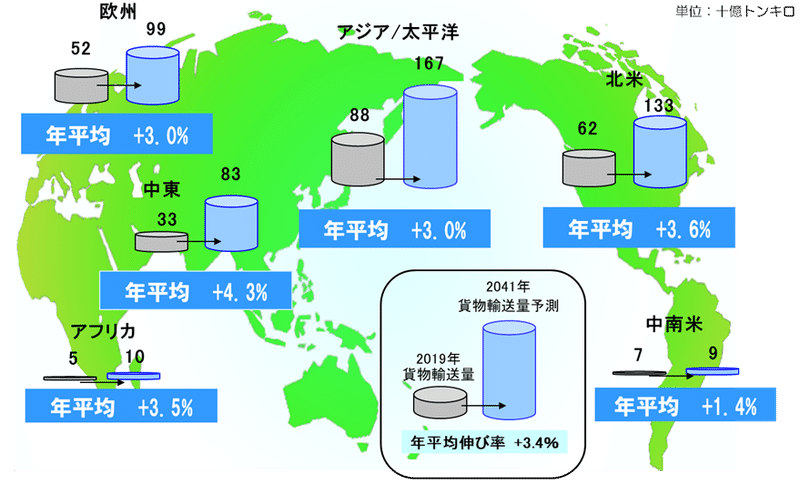

1.3 航空貨物輸送量の推移と今後の展望

航空貨物輸送は、半導体や携帯電話、医薬品などの高付加価値貨物や、生鮮食品・一部の衣類など時間の経過に伴う価値の低減率が大きい貨物の輸送に主に利用され、金額ベースでみると世界の貿易全体の中で一定の割合を占める。たとえば日本の輸出入貨物のうち航空輸送の占める割合についてみれば、重量ベースではわずか0.3%を占めるに過ぎないものの、金額ベースでは約3割(2022年は29.1%)を占める。

世界の国際交通貨物輸送量を見ると、旅客同様に2019年までは増加傾向にあった。また2020年は旅客同様に新型コロナウイルス感染症の影響が見られるものの、旅客便の貨物輸送スペースを活用したベリーカーゴは大きな影響を受けた一方で、多くの貨物専用便(フレーター)は運航を継続したことから、落ち込みの程度は旅客ほどではなく、2021年には2019年並みに回復している。

出典:国土交通省資料より作成

今後についても、地理的な広がりや高い経済成長が予想されることから、アジア/太平洋地域は中東地域と並んで大きく輸送量を増やすことが見込まれている。

出典:国土交通省資料

日本の国際航空貨物輸送量は、2017年頃までは旅客と同様の傾向であったがその後は大規模自然災害の発生や米中貿易摩擦の影響等により減少に転じた。2020年には新型コロナウイルス感染症の影響があった一方で2021年は海運業界の混乱も受けて増加に転じたものの、2022年は再び減少傾向と同様となっている。首都圏空港の取扱量が全体の約3/4を占めており、旅客より集中度が高くなっている。

出典:国土交通省資料

2.航空輸送と空港整備の国際比較

2.1 空港数の国際比較

2019年の日本および主要国の空港数について、2種類の基準化方法(GDPおよび国土係数)に基づき比較を行った結果を示す。日本は離島空港が34空港と全体の約35%を占めるという特徴があり、特に国土係数で基準化した比較では、同じ島国であるイギリスと並んで相対的に多い状況にある。一方で、GDPで基準化した場合は、米国・フランス・イギリス・中国などと同水準である。

出典:国際連合世界の人口推計、国連年間統計2011、IMFデータ2019より作成

出典:国際連合世界の人口推計、国連年間統計2011、IMFデータ2019より作成

2.1航空路線数・輸送量等の国際比較

世界主要都市における空港の就航都市数・年間発着回数・旅客数(2019年)を示す。日本の東京圏(羽田・成田)については、合計の発着回数容量が71万回となり、容量面や旅客数ではアジア諸国の主要都市の中でもトップクラスとなっている。一方で、欧米主要都市の中ではニューヨークやロンドンなど3つ以上の空港の合計年間発着回数が100万回を超えているところもある。

1章に示した将来航空旅客・貨物輸送量の予測値を踏まえれば、特に今後も世界他地域よりも高い成長率が予想されているアジア/太平洋地域に含まれる日本の空港においても、関西・中部も含め、増大する輸送需要に対応するためのさらなる容量拡大の検討が必要である。

出典:国土交通省資料より作成

2.3サービスレベルの国際比較

① 空港アクセス交通

日本および世界主要都市の空港の位置図(同縮尺)および各空港へのアクセス交通の比較を示す。表に示される通り、これまでのアクセス鉄道の整備や格安バスを含めた空港直航バスのネットワーク拡大により、世界的にみて、成田・関西空港も含め、日本の空港が都心部からの距離が特に遠いとか移動に特に時間・費用がかかるということはなく、世界の主要都市並みの水準にあると言える。

出典:鉄道事業者等のHPより作成

日本における1990年以降の空港アクセス鉄道の整備状況を整理した。大都市圏の空港だけでなく、宮崎・仙台・那覇のように、都市の中心部から比較的近い空港や既存路線が近くを通っている空港でも整備が進められており、今後も熊本空港でも整備が検討されている。また羽田空港でもJRアクセス新線や京急引上線の整備が計画さられている。

出典:各空港会社および鉄道事業者等のHPより作成

出典:国土交通省資料

② 空港経営の民営化

LCCといった新たな事業モデルが登場するなどより柔軟に利用者の利便向上に資する運営が空港に求められ、空港政策の重点が「整備」から「運営」に移るなか、滑走路等の基本施設と旅客ターミナルビル等の経営をコンセッション契約により一体的に民間委託することにより、民間の資金やノウハウを活用し、LCC対応施設等の整備やアクセス改善、航空路線誘致等による航空機離発着回数の増加や利用旅客の拡大がもたらす収入増をインセンティブとした臨機応変・迅速な空港経営を促す政策が、海外では1980~90年代頃より導入されている。日本でも、2015年の但馬空港を皮切りに関西国際空港や大阪国際空港など19の空港でコンセッションが始まり、空港アクセスの拡充、就航便数や旅客数の増加などの成果が得られつつある。

出典:国土交通省資料

出典:国土交通省資料

一方で、英企業が発表した出発予定時刻から15分以内に出発したかどうかという定時出発率をみると、2022年においては日本の空港が全てのカテゴリー(グローバル部門:羽田、大規模部門:伊丹、中規模部門:中部、小規模部門:宮崎)で1位を占めるなど、世界的にみて高い水準にある。一方で2023年は、コロナ禍後の需要回復のなかで航空輸送や空港施設における需給バランスが変化したことなどを踏まえて低下傾向にあり、利用者への利便性という観点に加え航空会社にとっても航空機の運用の面から重要な指標である定時出発率を、高いレベルで維持することが求められている。

出典:THE ON-TIME PERFORMANCE REVIEW2022 (Cirium)より作成

3.これからの空港に求められる機能

3.1 防災・減災、国土強靭化

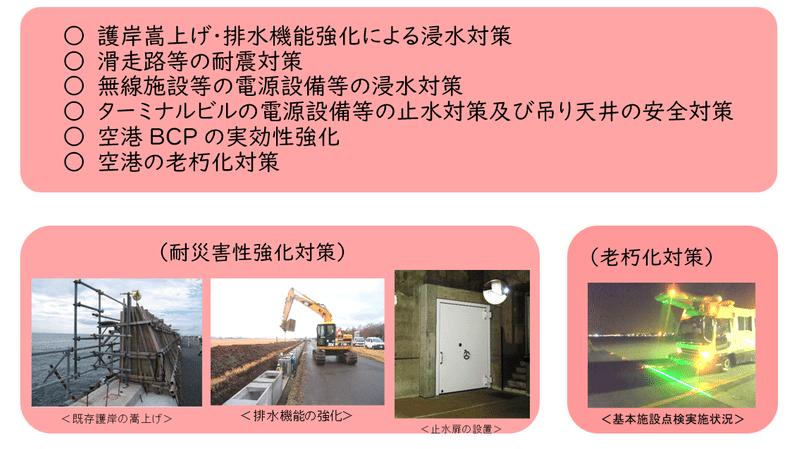

近年、自然災害は激甚化、多様化、かつ頻発化し、これまで我が国として経験したことのないような大規模な被害が発生している。2018年9月の台風第21号による関西国際空港の浸水被害や同月の北海道胆振東部地震等による被害を踏まえ、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」が策定され、続いて2021年度より「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」が実施されている。ここでは、気候変動に伴い激甚化・頻発化する気象災害や切迫する大規模地震、およびインフラの老朽化から国民の生命・財産を守り社会の重要な機能を維持することが必要との考えから、防災・減災、国土強靱化のための取組を加速化・深化を図るため、3か年緊急対策で実施された対策に老朽化対策も加え、対象範囲を航空輸送上重要な16空港等からネットワークの拠点となる23空港へ拡大し、2025年度までの5年間で重点的・集中的に対策を講ずることとされている。なお、護岸、排水、滑走路等以外の対策については95空港全てが対象となる。

出典:国土交通省資料

前述の通り、現在では国内外の航空旅客だけでなく多くの利用者が訪れる「都市」ともいえる巨大な空港は、災害時においても、人命を守るとともに、空港機能の停止・低下を極力避けるため、従業員も含めた全ての空港利用者が数日の間安全にかつ安心して滞在できる機能と迅速かつ正確な情報の提供が必要であり、さらに物流機能の保持も必要となる。この観点から、先述の台風21号等による被害をふまえ、2020年3月にA2(Advanced/Airport)-BCPガイドラインをとりまとめ、このガイドラインに基づき、全国95空港においてA2-BCPが策定された。A2-BCPは、滞留者対応計画と早期復旧計画からなる基本計画(B-Plan)に加え、機能別の喪失時対応計画(S-Plan)等により構成され、関係機関が個別に策定するBCPとも連動し、これまで経験したことのないようなレベルの大規模な自然災害や複合的・連続的といった多様な自然災害が発生した場合であっても柔軟かつ的確に対応することを目的としている。

出典:国土交通省資料

さらに、A2-BCPの実効性強化を目的に、ガイドライン策定以降に全国の空港で作成したA2-BCPを対象に実施されたレビューによれば、各空港で様々な工夫や先進的な取り組みが進められており、2024年能登半島地震発生時の能登空港においても一定の有効性があったことが確認されている。また自然災害への対応に加えて、2024年1月2日に発生した羽田空港における航空機事故時の遅延・欠航による旅客滞留者対応等や、平時のイレギュラー運航への対応にも有用性が確認されている。一方で、能登空港では液状化以外にも滑走路等の基本施設損壊の被害があり、その原因分析と対策検討に加え、応急復旧や地域からの避難者対応等において新たな課題も発見され、災害対応力強化の取り組みが今後も必要といえる。

3.2空港におけるDX・GXの推進

①空港におけるDX化の推進

今後、国内空港の急速な老朽化が見込まれるほか、空港の維持管理や運営の業務においては生産年齢人口の減少に伴う人手不足が従前からの課題であり、コロナ禍における航空需要の激減に伴う離職者の増加の影響によって、航空需要が回復してきた中、より一層深刻な状況となっている。

このような状況を踏まえ、空港の効率的・効果的な整備・メンテナンスのため、ICT施工、BIM/CIM活用の推進や、維持管理における草刈工の自動化施工及び空港除雪の省力化・自動化の取組等が進められている。

また、グランドハンドリング業務の効率化に向けて、空港内における自動運転レベル4相当の導入等の地上支援業務の省力化・自動化の取組も進められている。

出典:国土交通省資料

②空港における脱炭素化の推進

脱炭素化は世界的にも喫緊の課題であり、各輸送モードの中でも特に単位距離あたりCO2排出量が多い航空分野における脱炭素化は、航空輸送を含めた持続可能な交通ネットワークの実現という観点だけでなく、空港間の国際競争における競争力の維持・強化や、被災時の電力供給可能範囲および時間を拡大可能というレジリエンス強化の面からも重要といえる。

日本の空港では、2030年度までに各空港のCO2排出量を2013年度比で46%以上削減等の目標を目指し、空港施設や空港車両の省エネ化、太陽光発電等の再エネ導入等の取組を進められている。

出典:国土交通省資料

海外の空港においても、例えば、フランクフルト空港では、ルフトハンザ航空が2030年までにグランドハンドリング(地上支援作業)のカーボンニュートラルを目指し、空港車両のEV化を進める等、空港の脱炭素化の取組が進められている。

出典:国土交通省資料

4. 総合アセスメント

日本の空港は、戦後の復興期から高度成長時代における地方空港の整備やジェット化対応のための滑走路延長等のネットワークの拡大期を経て、島国で離島空港が多いという特徴もあり、空港数について国際比較すれば、GDPあたりでいえば他主要国と同水準、人口と国土面積を考慮した国土係数あたりでいえば同じ島国であるイギリスと並んで高水準となっている。

一方で、日本の高度成長期以降も、新興国を含めた世界経済の成長やLCCの普及等による航空運賃の低下により、世界および日本の国際航空旅客および貨物輸送需要は一貫して増加傾向にあり、コロナ禍により一時的に世界的に大打撃を受けたとはいえ、今後もコロナ禍以前を上回る需要と継続した成長が見込まれている。このようななか、日本の空港についても、騒音・環境問題に対応しつつ、1980年代頃から成田・羽田・関西・中部・那覇などの拠点空港の整備や拡張が進められ、今後も福岡や北九州で滑走路の増設や延長が予定されるなど、容量の拡大が進められてきた。今後も、特に継続した需要の増加が予想される空港を中心に、DXの活用や世界的な脱炭素の動向、維持管理のニーズ等にも配慮しながら、引き続き容量の拡大や利便性の向上を図り、様々な輸送需要に柔軟かつきめ細やかに対応していくことが求められる。

空港利用旅客の利便性の観点からは、これまでに交通アクセスの改善や空港運営の民間委託などが行われ、交通アクセスについては時間・費用・頻度などの観点からみても諸外国と同程度の水準となっており、空港運営についても、コンセッション方式の導入や空港ターミナルビルの活性化なども各空港で進んでいる。また、航空サービスの定時性についても世界的に高い水準となっている。一方で、上述のような今後予想される需要の増加や国際競争の激化を踏まえると、都市経営の観点もふまえてさらなるサービスレベルの増加・利便性の向上が継続して必要である。

また、日本特有の事象として地震・津波・台風・豪雪などの自然災害が多いことがあげられ、空港機能の早期復旧や利用者への対応に関する計画を策定し、被災時における早期対応や緊急物資・人員等の輸送拠点としての役割を果たしていく必要がある。さらに、空港の安全性については、これまでに滑走路誤進入を防止するための灯火システムの導入などの取組をしてきたところであるが、本年1月に羽田空港で発生した航空機衝突事故も踏まえ、ハード・ソフト両面でさらなる対策を講じていく必要がある。

参考資料

日本の空港整備の歴史

〇1950年代前半:戦前の飛行場の活用

1951年 民間航空の再開許可、ノースウエスト航空に委託する形式で航空機運航開始(東京国際空港を基点として千歳、伊丹、板付(福岡)を結ぶ路線で運航)

1953年 日本航空設立、運航開始

〇1950年代後半~1970年代:地方空港の新設、ジェット機対応のための滑走路延長

1956年 空港整備法公布:空港整備の枠組み制定

(国管理空港(第2種空港)として多くの地方空港が開港)

1961年 羽田─千歳(札幌)線にジェット機が導入(その後、滑走路延長によるジェット機対応空港、離島空港の増加)

1964年 国産機YS11(60席)が就航開始

1967年 空港整備五箇年計画制定:計画的な空港整備の推進(地方管理空港(第3種空港)の多くが開港)

1970年 空港整備特別会計制定:空港整備財源の確保

〇1970年代後半~2000年代:大都市圏の空港整備

1978年 新東京国際(成田)空港開港

1980年 東京国際空港沖合展開整備事業の計画が正式決定、関西国際空港整備計画案が公表

1984年 東京国際空港沖合展開整備事業着工

1994年 関西国際空港開港

2002年 成田国際空港B滑走路供用開始

2005年 中部国際空港開港

2007年 関西国際空港B滑走路供用開始

2008年 空港整備法が大幅改訂され、空港法と改訂

〇2010年代~:国際競争力及び国内航空ネットワーク機能強化

2010年 東京国際空港D滑走路供用開始

2012年 格安航空会社(LCC)が定期便運航開始

2020年 那覇空港B滑走路供用開始

2025年 福岡空港増設滑走路供用開始(予定)

2027年 北九州空港延長滑走路供用開始(予定)

参考文献

財団法人 港湾空港建設技術サービスセンター(2010)『空港工学』

上島顕司(2010) 我が国における空港ターミナル・ビルの設計思想の変遷について, 景観・デザイン研究講演集

国内有数の工学系団体である土木学会は、「土木工学の進歩および土木事業の発達ならびに土木技術者の資質向上を図り、もって学術文化の進展と社会の発展に寄与する」ことを目指し、さまざまな活動を展開しています。 http://www.jsce.or.jp/