学会企画「病院総合医第7世代の秘密教えます!〜EBM教育編〜」の内容まとめ

2021年5月22日〜23日に開催された日本プライマリ・ケア連合学会学術大会で,私たちのチームがEBM教育について講演しました.オンデマンド配信で多くの方にご視聴頂き,ご好評頂きました.内容のまとめに,動画では伝え切れかったメッセージを追加してお伝えしようと思います.

この企画を実施したきっかけ

EBMの実践には2つの場面があります.1つは臨床での活用,もう1つは生涯学習です.論文を読み,その内容を吟味するという過程は大変な労力であり,多忙な臨床現場で全例に取り組むことは困難だと私は思います.EBMの目的は患者に最良の医療を提供することであり,論文を読むことは必須ではありません.指導医は,臨床の場面と生涯学習の場面を切り分けてEBM教育を行う必要があると思っています.この講演会では,前半に臨床現場でEBMを実践する方法,後半に生涯学習にEBMを取り入れている施設での実践例の紹介をしました.

メインメッセージ

• EBM実践で最も大切なのは,患者にエビデンスを適用する方法を考えることである

• 臨床現場では必ずしも論文を読む必要はない

• 初期研修医,専攻期に論文を読んでもらう機会を作るには,自主性や楽しさを意識した工夫が必要である

総論:なぜ新しいEBM教育が必要なのか?

EBMの実践は医学部や臨床研修で身につけるべき基本的な能力とされています.医学情報が激増している現代において,情報収集や問題解決の能力としてのEBMの実践が求められています.私の経験から申しますと,多くの研修医や専攻医はEBMを実践できるようになっておきたいというニーズがあると実感します.一方で,EBMの実践や指導は実臨床ではハードルが高いと思っている人が多い印象もあります.

ハードルを高くしている原因の一つとして,「EBM=論文を正しく読む」という誤解があると思います.これまでのEBM教育は論文を正しく読むことに注力されていることが多かったです.ところが,その能力を医師全員に求めることは無理があるということが囁かれ始めています.EBMを提唱したひとりであるGuyatt先生のグループが今年出した論文では,医師全員が批判的吟味の能力を身につけることは不可能で,むしろ結果の解釈や患者に適用するスキルに注力した方がいいと伝えています.また同論文で,批判的吟味を学習する目標として,「エビデンスの勾配があることを知る」「エビデンスだけで判断できないことを知る」ということを目標にするといいとも伝えています.これについては私も激しく同感で,批判的吟味についていくら教えても皆が興味を持って取り組むことは難しいと思っています.押し付けすぎるとEBMアレルギーになってしまう人もいます.一方でエビデンスを患者にどうやって利用していくかという場面では,多くの研修医がイキイキとディスカッションしてくれます.誰もがEBMを深く学ぶ必要はなく,既に批判的吟味された資料を利用してもいいので,エビデンスの使い方を学んでくれる人(=Evidence users)を増やす方が健全だと思います.そのためにどうしたらいいのか,まだ正解は分かっていませんが,我々が考え・実践している方法についてお伝えしていきます.

各論1:症例を通して,二次資料を用いてのEBM実践風景

症例

MMSE 9点のアルツハイマー型認知症のある93歳女性でドネペジルを含む7剤を内服していた.ある日キーパーソンの⻑女が診療所に相談があるとのことで、来院した.長女は「朝なかなか本人は起きてこず, また私自身も早朝から豆腐の準備をしていることから、薬を飲ませるのに一苦労している. そもそも薬の量も多くて飲ませるのも大変. 薬を整理してもらないでしょうか」と担当研修医に訴えました.

そこであなた(指導医)と研修医は,この患者にドネペジルを継続しておく必要があるのか疑問に思いました.

Step1(疑問の定式化)

学習者は疑問を疑問として認識することが難しい人も多いです.まずは疑問に背景疑問,前景疑問があることを意識させて,それを区別することで検索能力が向上します.

背景疑問:治療・検査・疾患に対する一般的な知識

前景疑問:臨床で患者に対する個別の判断に必要な知識についての疑問

前景疑問だと認識した場合には,PICOを作ってもらいます.そうすることで自分が何を知りたいのか明確になります.

今回の症例ならば,

P: アルツハイマー型認知症患者が

I: ドネペジル内服すると

C: 何も飲まないよりも

O: 認知機能/ADLの低下を抑制できるか

となります.

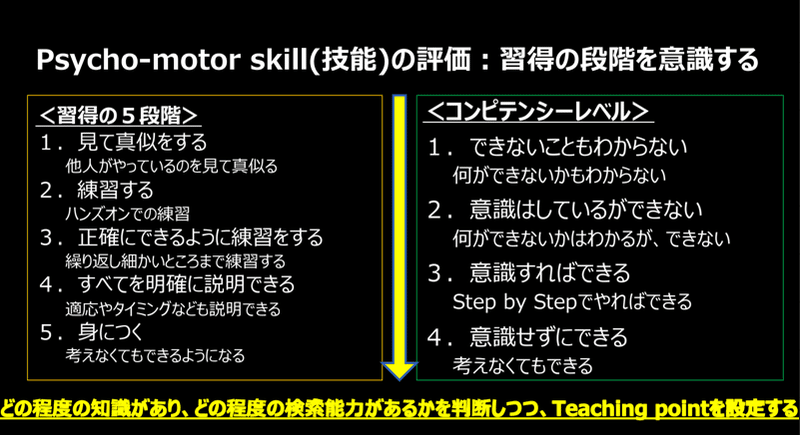

疑問の定式化や情報検索をどこまで指導医がサポートするかは,学習者のレベルで変更する必要があります.学習者のレベルを評価するためにPsycho-motor skill(技能)の評価を用いると,teaching pointが明確になります(図1).

図1)

Step2(情報検索)とStep3(情報の批判的吟味)

臨床疑問は2回の診察あたり1つ生まれると言われています.しかしその半分以上は解決されていないそうです.その原因としては,①答えがないと思ったから,②臨床疑問を忘れた,③調べる時間がないなどがあります.これを解決するためには,疑問をすぐにメモする習慣をつけることと,時間をかけずにその場で調べる習慣をつける必要があります.

短時間で調べる方法として,まずは疑問を明確に認識することと,UpToDateやDynaMedを使い慣れることです.英語が苦手な方は翻訳機能やアプリを惜しみなく利用しましょう.UpToDateやDynaMedに記載されている内容全てを読むと大変なので,定式化した疑問について絞って読むと効率的に検索することができます.そのためにも事前に疑問を明確に言語化しておくStep1が大事です.UpToDateとDynaMedで,どちらか片方にしか載っていないエビデンスがありますので,両方確認できる場合にはどちらにも目を通す方が漏れは少なくなます.UpToDateとDynaMedの違いとして,UpToDateは一定の見解として著者らのやり方を記載していることがあります.これは初学者が臨床に活かしやすい反面,そのやり方が自分の患者に適したものとは限りません.一方でDynaMedはガイドラインの推奨やその元となる論文内容の羅列に留めてあるので,情報をそのまま受け取ることができます.

エビデンスを読み取るときには,以下の点は最低限考えながら読みましょう.

・自分の症例のPとエビデンスのPが似ているか?

・エビデンスの介入は自分でも実現可能か?

・結果は患者にとって意味のあるものか?

PICOは全く一致する必要はありませんが,今回の症例であればMMSE9点と重度の認知症なので,軽症をターゲットにした研究はあまり参考にはなりません.またドネペジルを継続するか否かという疑問なので,ドネペジル以外の薬剤に対する研究や容量同士の比較の研究などは今回の疑問を解決しません.また,結果を読み取る時には,有意差の有無ばかりを気にしていてはいけません.必ず実際の数値に目を向けてください.今回の症例であれば,MMSEの変化に目を向けることになります.これらの注意点を踏まえてDynaMedをみると,重度のアルツハイマー型認知症を対象としたドネペジルの研究では,MMSE0.28点の改善がみられることが分かりました.

Step4(患者への適用)

これまでのステップで手に入れたエビデンスを元に患者へのアクションを決定していきます.適用を考える時には,エビデンス≠EBMということを強く意識する必要があります.エビデンスがないからやらない,エビデンスがあるから推奨するというのは,エビデンスに支配されている状態です.これはEBMを実践しているということにはなりません.そのことを指導医が意識して,研修医に教える必要があります.

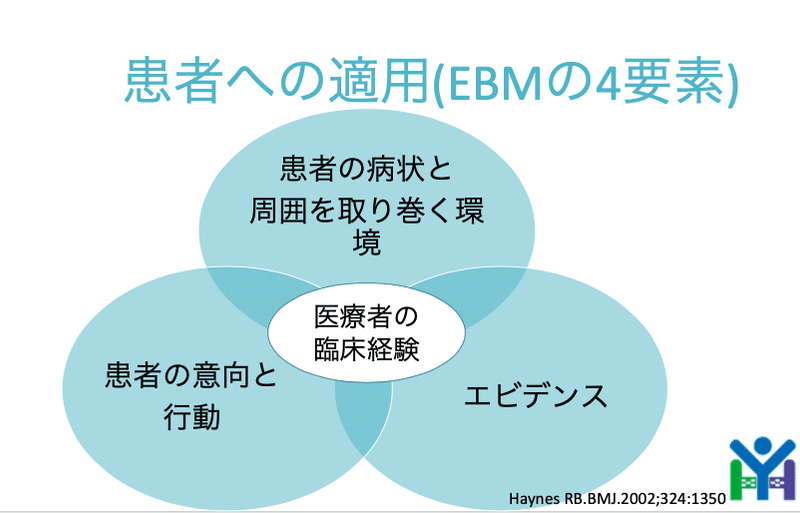

エビデンスを適用する際には,必ずEBM実践の4要素(図2)を用いましょう.見つけたエビデンスが目の前の患者に使えるか・用いる意味があるのかをイメージさせるのが指導医の腕の見せ所となります.MMSE0.28点の改善というものが,どのような意味を持つのかを学習者と議論するといいと思います.もしMMSE1点未満のイメージが湧かない場合には,「桜・猫・電車のうち一つが言えるようになるかならないかくらいの改善だよ」などと補足すると分かりやすいです.また4要素を用いることは,患者が最も大事にしていることや周囲の環境について詳しく聴取するきっかけになります.

そして4要素を用いて医療者側の方針決定ができても,それはゴールではありません.EBMで整理した情報を元にShared Decision Making(SDM)を実践することがより最適な患者ケアの実現が可能となります.そのことを研修医に意識させることで,研修医に患者との対話の重要性を気づかせることが最も大切です.

図2

忙しい臨床の中でチャットツールを用いた実践方法の具体例

これまでの内容は,EBMの5stepsを手取り足取り教えるものでした.次に,専攻医などStep1-3をある程度自走できるようになった学習者に対して効率的なEBM教育をチャットツールも用いて行う方法についてご紹介します.

Slackというチャットツールをご存知でしょうか?(https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/115004071768-Slack-って何?)チャットツールはon the jobとoff the jobをシームレスに繋ぐ便利なツールです.論文のPDFやDynaMedのスクリーンショットを添付することも容易な上,それに対するコメントもスムーズに行えます.それぞれが空き時間に書き込むことで,業務時間に縛られることなく知識共有やディスカッションをすることができます.また,チャットツールは疑問をすぐにメモすることにも有効です.病棟で疑問が出た時点で,チャットツールに書き込むことで,備忘録になります.リマインダー機能を使用すれば,調べ忘れを防ぐことも可能です.

気になったことを調べるという知識の増やし方以外に,情報が勝手に自分のところに入ってくる環境を作るという方法もあります.前者をhunting toolというのですが,これだけでは知識のアップデートは自分が興味を持った領域だけになってしまいます.後者はForaging toolです.こちらは受け身的に最新の情報を手に入れるツールです.具体的にはFacebookやTwitterなどのSNSで医学雑誌の公式チャンネルをフォローする方法やEvidence AlertsやNEJM Journal Watchからのメーリス配信などがあります.

RSSリーダーアプリをうまく利用することで,自分の興味がある情報を上手に集められるようになるでしょう.(詳しくはコチラ→https://www.sungrove.co.jp/inoreader/)

各論2:生涯学習としてのEBM教育(各施設での実践例)

明石医療センターの初期研修医教育

総合内科を3ヶ月ローテする1年目初期研修医を対象としているClinical Questionカンファレンスについての紹介

最初の1週目に疑問の立て方レクチャーを実施し,臨床現場で臨床疑問のブラッシュアップを行う.4週目までに自分で情報検索し,それをスライド発表してもらう.そしていい疑問があれば8週目までにジャーナルクラブとして更に深く論文を読んでもらうことや,臨床研究につなげるという取り組みをしている.

<初期研修医教育の工夫点>

・疑問の立て方や検索方法を教えるが,実践は初期研修医に任せる.

・答えに至るプロセスを明示させることを意識している.

・時間をかけさせないこと.

・サポートは最小限にして,論文や答えを提示しないようにルール化している.

チャットツールとしてTeamsを利用している.

・最後に振り返りとして「できたこと」「できなかったこと」「今後の課題」をスライドにしてもらう.

聖隷浜松病院の初期研修医教育

初期研修医2年目を対象とした通年のEBM勉強会についての紹介

<初期研修医教育の工夫点>

・ARCSモデル(図3)を用いた動機付けとピアラーニングの活用を意識している.

・ピアラーニングは研修医同士が学び合う手法で,具体的には研修医がレクチャーをする機会を作ることやスモールグループで課題解決をする場を設けている.

・初期研修医を4グループに分け,それぞれに臨床疑問を自分たちで立てさせ,PICO作りや論文探しをしてもらっている.

・レクチャー資料作成の参考になるような動画をYouTubeにアップしており,いつでも観られるようにしている.他にもEBMの実践が臨床現場で役立つ具体例などを動画にしており,Relevanceを実感できる工夫としている.

・ピアラーニングの効果として,楽しく行えること,同期の検索手法やコツを学べる,一緒に資料を作成するという達成感を得られるということが挙げられる.

・RCTやメタアナリシス,観察研究,ガイドラインの読み方のレクチャーを2年目が1年目に対して行っている.

図3

飯塚病院総合診療科の専攻医教育

専攻医を対象とした通年の勉強会についての紹介

<抄読会を楽しくする工夫点>

会の目的を明確にする

・EBMに興味がある人とない人で別に目標を定めている

・全体目標は「3年間で自分の疑問を自分で解決できるようになり,EBMを実践・教育できるようになる」とした.しかし全員が達成することは難しいので,「エビデンスに勾配があることを知り,それを鵜呑みにせず患者に適用できる」というボトムラインの目標も定めた.

論文中心ではなく,症例中心にする

・専攻医がよく経験するものの方が盛り上がる

ディスカッション時間を長くする

・会の本番は60分中の35分はディスカッションに使っている.

・会の本番ではディスカッション時間を長くするために,論文の批判的吟味はスライドを読むだけで済むようにしている.

・また論文は可能な限り事前に読んできてもらうように工夫をしている.具体的には,事前課題をGoogle formによる宿題形式にして,回答するとフィードバックがもらえるようにした.

必ずお持ち帰りポイントを1つ以上設ける

・事前にお持ち帰りポイントを設定して,ファシリテーター側で共有しておくことでディスカッション時間を有効利用できる.

最後に

事後アンケートでは,Step4の大事さや2次資料を用いた時間をかけないEBM実践の大切さを理解してもらった回答が多く,私たちが伝えたかったことをしっかりとキャッチしてもらえていると感じました.また,観ていただいた方は医師10年目前後の指導医が多く,我々と同じようにEBM教育で悩みを抱えていることが分かり,今回の企画を実施した甲斐がありました.

(文責:工藤仁隆 飯塚病院 総合診療科)

※当記事の内容は、所属する学会や組織としての意見ではなく投稿者個人の意見です。投稿者と出版社あるいは著者との間に利益相反はありません。

LINE公式アカウントに友だち登録していただくと、最新note記事や、当チームの主催するセミナー・勉強会のご案内が届きます。

当チームに加わりたい・興味がある、という方は、LINE公式アカウントに友だち登録のうえ、【参加】とメッセージを送信してください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?