元祖平壌冷麺屋note(246)

ぼくの生涯のうちの、自分が満足できるようなものが何一つ書けなかった五カ月、そしてたとえそれを償うべき義務をすべての人びとが負うているにもせよ、いかなる力も償い得ないその五カ月がすぎて、ぼくはようやくもう一度自分に話しかけて見ようと思いついた。そして実際に自分自身に問いかけるたびに、書くということに関しては、そのうちきっと何かを自分から打ち出すことができるといつも答えてきた。

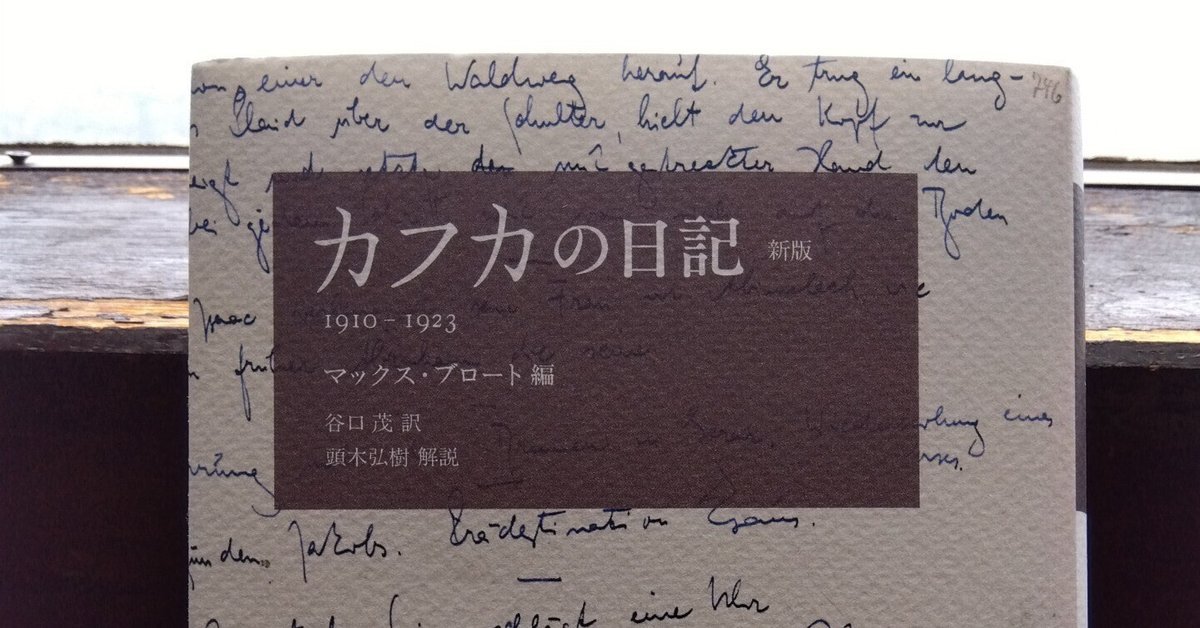

フランツ・カフカが、公園でお気に入りの人形を失くして泣いていた女の子を元気付けるために、人形から預かったという手紙を想像で書きながら手渡していたというエピソードを「人形から届いた手紙ーベルリンのカフカ」という絵本で三年生の子供たちに読み聞かせた日に思い立って、100年前のカフカの日記を1003で思い切って購入したことが、カフカ好きの読書家の方が住まわれている屋敷への切符となって、入口が開いた。

その方は仕事を引退してからは、その屋敷で本を読む生活を続けているそうだ。その話に、森の別荘で読書生活を過ごす田村カフカ少年を想起し、物語の対となったナカタさんは猫語を話せたよなあ、と思ったのは、招かれた部屋の書棚に村上春樹のレコード本が置かれていたからだったか、その屋敷の名前が猫屋敷だったからかは、思い出せない。

小説が読めなかった五カ月間は、韓国語教室を開室するための準備として、ハングルや世宗大王や訓民正音に関する本を読んでいた。すると、韓国文学に対する読書欲が冬眠から覚めた蛇の頭のようにむくりと頭を持ち上げたのだった。

連休の二日目を摩耶山頂で読書するという贅沢な時間を過ごしたのち、ジンジャーレモネードを飲みながらレモン色の表紙の本を読み終えた。

その読み終えたばかりの本の感想を家主さんに伝えたら、原書ですでに読まれていたらしかった。そして、まもなくオモニの出身校と、年代も同じだということが分かったのだけど、初めから驚く準備はできていたから、そういうことは起こるのだろうと、腑に落ちたのだった。

非現実感が霧のように漂う山の上で「失踪者」を読みながら「カフカの日記」を読んでいたから。

日記を読んで心を動かされる、これは今のぼくに、もはや少しの確信もないせいだろうか? あらゆるものがぼくには仮構であるように見える。他人のどんな言葉も、ぼくがたまたま見たどんな光景も、ぼくのなかのすべてのものを、忘れていたものや全く無意味なものですら、別な方向へ転がしてしまう。ぼくは前にそうだったよりも確信がなく、ただ生命の力だけを感じている。そしてぼくは意味もなく空っぽだ。

ぼくの日記を読みたいと、冷麺屋に訪ねて来られた時に、沈黙を心配して話してくれた方は、やはりKさんだった。「K」とはカフカの物語の主人公でもある。もう始まっていたのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?