歴史の授業の受け方

はじめに

2022年度から高等学校のカリキュラムでは、従来の日本史と世界史の近現代史を総合した歴史総合という教科が必修になった。その中で、歴史教育とどう向き合っていくべきかという議論が今現在ホットになっている。こういった状況下において、学生か社会人かにかかわらず、歴史を学ぶにあたってどういった心構えでいるべきかということを提唱していこうと思う。

第一章 歴史の性質

「歴史」という名詞の次に続く動詞は「編む」である。すなわち歴史とは編集するようなものであるということである。これを詳しく言えば、歴史とはただ単なる過去の出来事の寄せ集めではなく、編集者によって取捨選択された材料を料理した状態で提供されるということである。

こういった特性上、歴史は全くの公正の上に語られることは不可能である。それは程度の差はあれど、後漢書も史記も古事記も日本国記も山川日本史の教科書であっても例外なく不可能である。なぜならば真に公正に記録しようとするならば、過去に起こったことを全て無味乾燥に羅列するほかに方法はないからである。それが不可能である以上、歴史というものは公正にはなりえないということは念頭に置くべきである。

第二章 歴史を学校で学ぶ意義

さてこのように主観が拭いきれないものを学校で学ぶことの意義とはどこにあるのだろうか。平成30年度に告示された高等学校学習指導要領【地理歴史編】には次のようにある。(https://www.mext.go.jp/content/20220802-mxt_kyoiku02-100002620_03.pdf)

”社会的事象の歴史的な見方・考え方を働かせ,課題を追究したり解決したりする活動 を通して,広い視野に立ち,グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的 な国家及び社会の有為な形成者に必要な公民としての資質・能力を次のとおり育成する ことを目指す。”

また、歴史的な見方・考え方については以下のように解説されている。

”「社会的事象を,時期,推移などに着目して捉え,類似や差異などを明確にし, 事象同士を因果関係などで関連付け」て働かせる際の「視点や方法(考え方)」である”

つまり、現代社会を時間的な文脈から定義し、そこから広い視野で分析を行うことで今後の未来を担っていってほしいという願いが我が国の歴史教育には込められているのである。

以上のことはあくまで教育を受けさせる側の論理である。教育と洗脳は表裏一体であるとはよく言われるが、その中でも歴史教育は教材を提供する側のイデオロギーをぬぐい切れないという性質上、一種の思想形成のための洗脳であるという考えはごく自然である。日本政府公認の歴史の教科書は主観が少ないということで国際的にも高く評価されているが、国内ではその内容について度々議論が上がることは無視してはいけない。このように不確定尽くしであることを学ぶよりも、もっと有意義な時間の使い方があるのではないかと学生諸君らが感じることは至極まっとうである。

言論人らの議論はここで終わることが多いが、本文ではここからが重要である。すなわち歴史教育の意義は疑わしいものであることは確かであるが、だからといって歴史の授業を受ける意義がないという議論は早計である。歴史の勉強をすることの真の意義は編集者によって完成された論理を素直に覚えることにはなく、歴史的な見方・考え方を鍛えることにある。歴史的な見方・考え方(以下歴史的思考法)とは先述したとおり、”「社会的事象を,時期,推移などに着目して捉え,類似や差異などを明確にし, 事象同士を因果関係などで関連付け」て働かせる際の「視点や方法(考え方)」である”。この歴史的思考法は複雑な社会情勢を包括的に分析する上で、社会人、特に人の上に立つものにとって非常に重要な思考方法である。この歴史的思考方法を鍛えるには、現行のカリキュラムの中では歴史の授業が最も適している。歴史教育を歴史的思考方法を鍛えるために利用してやろうという意気込みが学生らには必要なのであり、それこそが歴史を学ぶ真の意義である。

第三章 歴史の勉強の仕方

さて、第二章でも述べたとおり、歴史を学ぶ意義は社会で必要である歴史的思考法を鍛えることにあると論じたが、一方でその材料となる歴史の教科書には前述したとおりの問題点がある。そういった中で第三章では具体的にどのように歴史の勉強をすればよいのか提唱していく。

皆様は切り抜き動画なるものを見たことがあるだろうか。あれは配信者が生放送などで直接発信したものを、ほかの人が自分の趣味趣向に合わせて面白おかしく編集し、改めて投稿されたものである。過去の事実を生放送の内容としたとき、歴史とはまさにこの切り抜き動画である。すなわち、生放送という過去の出来事の内容から編集者が切り抜きたいものをピックアップし、それらを再構築するというものである。そのため同じ生放送の切り抜きであっても、切り抜き動画の編集者によってタイトルから構成まで多様であり、時には全く異なる解釈を与える場合がある。

この論調で行くと、歴史の授業で使われる教科書は最もスタンダードな切り抜き動画であり、編集者による味付けは非常に薄味になっている。しかし編集者によって切り抜かれていることは確かであるため、どういった情報の精査をするべきか。最も有効な方法は生配信のアーカイブにアクセスすることである。ただ歴史においてはそれはできない。次に有効な手段として様々な切り抜き動画にアクセスして自ら情報を精査するというものがある。これを歴史の学習で行うならば、教科書以外の情報源に当たるということである。

その中でどの情報源が信頼しうるかの審美眼を磨くにはとにかく日ごろから経験を積まなければならない。ここで多くの経験を積むうえで重要なことがある。それはどの情報源であっても批判的な姿勢でアクセスすることである。そうしないと様々な情報源から総合的に判断することができなくなり、結果的に歴史的思考法を鍛えるに至らないまま歴史学習を終えてしまうだろう。情報リテラシーを磨くには様々な情報源から情報を徹底的に入力し続けるということが重要となる。

さて情報の精査の方法がわかったところでどのようにして歴史的思考法を鍛えるかという方法について話す。歴史的思考法を養ううえで、最適な方法は自分で歴史のストーリーを構築することを目指すということである。最終的にゴールにたどり着くことは非常に困難であるが、目的はその達成にあるのではなく過程にあるため、達成する必要はない。では具体的な手順を示していく。

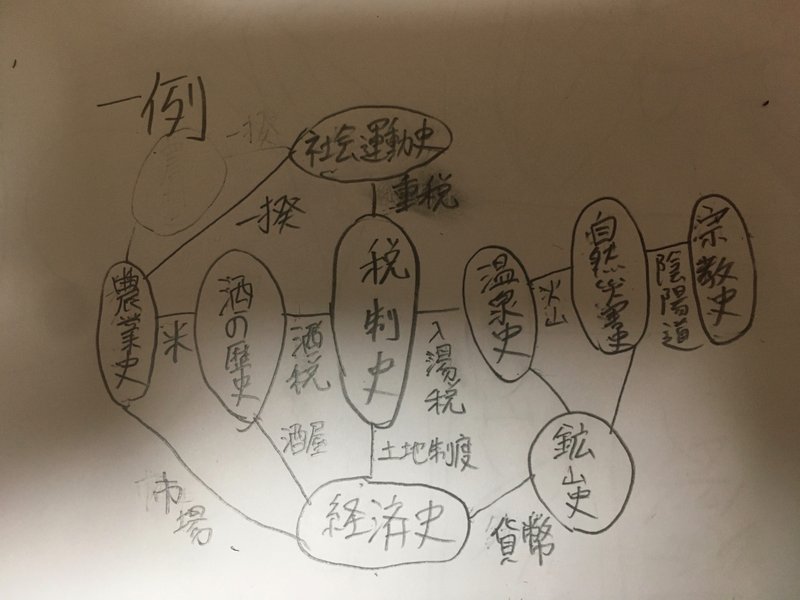

まず自分は何を軸に歴史を構築したいか考える(経済史、革命史、税制史、服飾史など)。歴史は編集者の意図によって編集されると前述したが、自分が歴史からストーリーを構築するとき、どこに軸を置くかが必要不可欠になっている。(ちなみに現状の日本史の教科書の軸は大和朝廷の政治史であると考えられる。)軸は何でもよいがなるべく大きい範囲でとれるものにする(ex 消しゴムの歴史よりも文房具や書の歴史など)。これが一般的にはポリシーと呼ばれるものである。ここからは税制史にポリシーを置くと仮定して話を進める。

ポリシーが決まったら、教科書などからポリシーに関係ありそうなものをピックアップする。税制史の場合、租庸調の話や、墾田永年私財法から消費税など

ピックアップができたら、ピックアップしたもの同士を関連付けるなどしてよりミクロな視点で整理する。税制史の場合は、土地にかかる税なのか、人にかかる税なのかなどや、公権力の主要な税収の変遷など

整理が終わると必ず欠けた部分が生じるため、それらを補填できるような文献などを探し、補填する。3と4を繰り返し、磨き上げてある程度ストーリが構築できたら完成。ストーリーを作り上げるときに重要なことは結果論から構成しないようにすることである。我々はどうしても現代にいる都合上、結果から入ってしまうことが多いが、当事者からしてみれば様々な選択肢があった中から当時最適であったと考えられる手法をとったのである。これに関しては常に意識をしてストーリーを構成しなければならない。

さてここで完成とうたっているが実はこれだけでは税制史として不十分である。すなわちこれだけでは税に対して一面的な解釈をしたまでである。社会というものは様々な要素が複雑に絡み合って構成されているため、このような一面的な分析はしていないも同然であり、より多面的に解釈をしなければならない。ここからが歴史的思考法を鍛えるうえでの真骨頂である。それでは次のステップに移行する。

自分のポリシーに関係の在りそうな第二ポリシーを選ぶ。税制史の場合は温泉の歴史や酒の歴史など。ここでは温泉の歴史で話を進めていく。

第二ポリシーと第一ポリシーの関係性を明確にする。税制史と温泉の歴史の場合は「入湯税」

第二ポリシーについてのストーリーを2で決めたキーワードを中心に前述のように構築していく。(ex 草津温泉での入湯税で潤っていた豪族の湯本氏など)

1~3を繰り返す。

お分かりいただけたであろうか。そう、歴史の構築には際限がないのである。最初にこれは完成を目指すものではないといったのはこれは完成するものではないからである。しかし、こういった思考を時間の許す限り、継続していくことで歴史的思考法は間違いなく鍛えられることができよう。

第四章 歴史の授業の受け方

ここまで読んできた方には気づいている方もいるかもしれないが、学校の歴史の授業は歴史的思考法を鍛えるうえでは、素材集めの一つの手段としかならないのである。しかし前章でも少し触れたが、我が国の歴史の教科書は日本史世界史問わず、他国の教科書と比較すると非常に客観的視点が多いということで高い評価を受けている。筆者自身も通史を大局的に学びたいのであれば、学生に限らずとも高等学校の教科書を中心に勉強していくことが最も適していると考える。

さらに学生であれば、歴史の先生に限らずどんどん質問するのもよいだろう。皆さんが思っている以上に先生方は博識であり、また精度の高い情報へのアクセス方法なども知っている。そういった自分の手の届く範囲のものは活用していこうという気概は必要である。

昨今話題のアクティブラーニングの時間があるならば、級友らと協力してこれを行うこともよいかもしれない。ここで一点注意すべき点があって、発表を課せられた場合、発表する分以上のことを構築したうえで、発表する分を発表することが必要である。なぜならば発表する部分だけを完成させようとすると、端々が曖昧になってしまい論がふわついたものになってしまうからである。その点、発表する分以上のものを用意すればそこからあいまいな部分を取り除くことができ、論を確固たるものとすることができる。ぜひこのことに留意して取り組んでいただきたい。

おわりに

本文で言いたいことはただ一つである。すなわち歴史の授業は1から100まで馬鹿正直に鵜呑みにするのでは、歴史の授業のポテンシャルの一割も発揮できていないどころか、それならば洗脳されるだけなのでむしろやらないほうがいいくらいである。歴史の授業を利用して歴史的思考法を鍛えることによってはじめて歴史の授業を最大限に生かせるのである。このことを歴史を学ぶ者の矜持として胸に刻んでおいてほしい。

ここまでご精読くださりありがとうございます。読了後にはぜひ忌憚のないご意見をお寄せください。また、似たようなことを誰かがどこかですでに発表しているなどの情報がありましたら、今後の糧となりますので是非教えてください。よろしくお願いいたします。

余談 歴史研究者は何をしているのか

歴史の勉強の仕方については本文のほうで述べたとおりだが、歴史の研究者は歴史の勉強をしているわけではない。端的に言えば歴史研究者の仕事は皆さんが歴史を勉強するうえで、必要となる材料を作り上げているのである。有象無象の史料から適切でありそうなものを解読や分析をして、ある程度骨組みを用意することが歴史研究家の主な仕事である。歴史研究家に通史を扱っている専門家がほとんどいないのは、そもそもの仕事が細かい部品を作り続けるという仕事であるためである。

ある程度社会で生きてきた人はポリシーが見つけやすく、物事の関連性を連動させることも得意になっているため、ストーリーを作り上げることは歴史研究家よりもむしろ市井の皆さんのほうが適しているように考えられる。歴史研究家は歴史のことばかりをやってきているので包括的なポリシーを見つけることが実は非常に苦手であるのではないかと感じる。

内容補足

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?