京住日誌 27日目

1460年寛正元年、足利義政の逆鱗に触れ、家督を失った義就。しかも義政からだけでなく朝廷からも討伐命令が出され、四面楚歌の状態に陥る。そのためにこの後義就は6年以上京都を離れ、戦乱に明け暮れる日々を過ごすことになる。しかしこの6年間が義就を本物の武将にした。

緒戦、義就は政長軍に圧倒され、敗走する。そして河内の嶽山城に立て篭もった。元々は14世紀楠木正成が築城した城だ。相手にするのは政長だけでなく、毛利、山名、細川の連合軍相手で防戦一方となる。だから義就の敗北は時間の問題と思われたが、義就はここで奮戦し、それから約3年嶽山城を死守する。それを可能にしたのはまず、大和の国人(=土着領主)で高取城城主でもあった越智家栄の一貫した支援である。家栄は義就がどんなに窮地に陥ろうとも裏切る事がなかった。寝返りが日常茶飯事であった室町時代において、稀有なことである。どうも義就の父、持国からの付き合いだったようで家栄の父もまた持国に仕えていたらしい。いずれにせよ、家栄は義理堅い人間だったのだろう。そして硬い結束力を誇る義就の家臣団も忘れてはならない。義就は人望のある武将だったようで、それにまつわるエピソードも事欠かない。いずれその一部をいずれ披露することになるだろう。

とはいえ義就の軍勢は限られていた。耐えに耐えていたがまずは1462年(寛正3)支城である金胎寺城が落城し、補給路が断たれる。翌1463年には補給路が断たれたことで兵糧が尽き、終に嶽山城も陥落した。義就は僅かな手勢と共に高野山経由し、吉野の山奥まで敗走することになった。

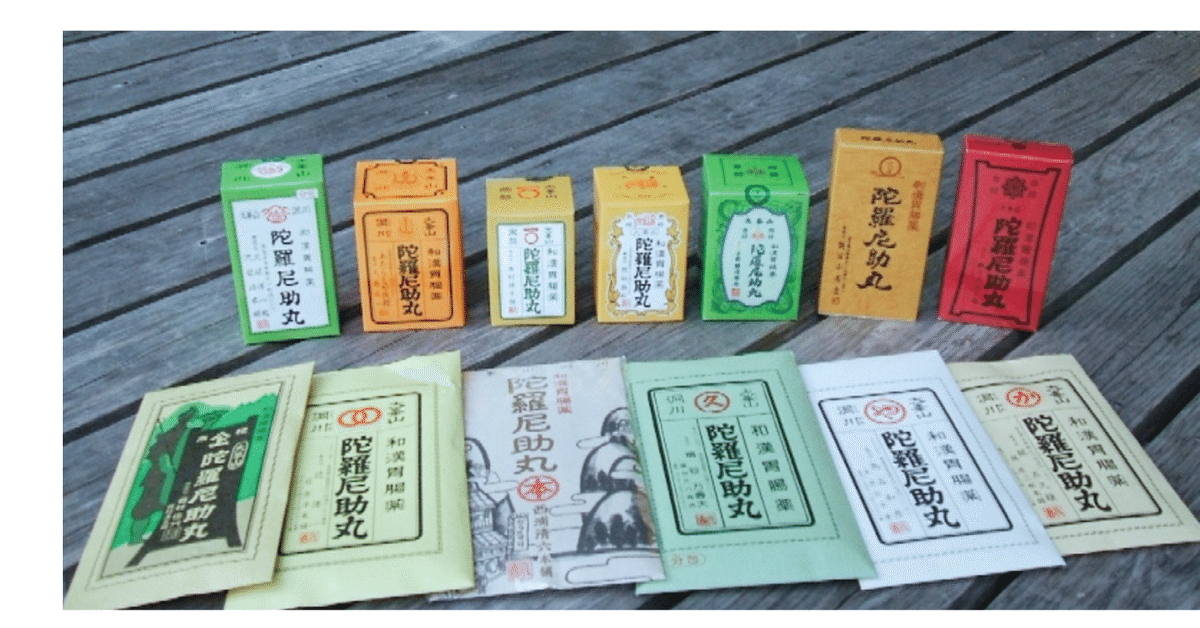

記録によれば逃げのびたのは天川(現在の吉野郡天川村)という場所だ。どんな場所か気になったので、レンタカーを借りて行ってみた。京都中心部からは120㎞あまり、途中渋滞もあり予定より時間がかかり2時間30分余寺到着。天川村は5月に訪れた四国の祖谷を彷彿させる山奥だった。共通点は風景だけでなく、どちらも川沿いの切り立った渓谷の集落である。前者が吉野川、後者が天川という川が流れている。どちらも「流石にここまでは追ってこないだろうよ」という場所だ。そして祖谷が平家の落武者伝説の場所であるのに対して、天川は霊山大峯山の麓にあり修験道の聖地でもある。いずれにせよ単に人里離れた場所というだけでなく、霊的な場所という共通点もあるのだ。さらに共通点はそれだけではない。祖谷は薬草の豊富な場所であった。傷ついた兵士が怪我を治す場所として相応しかったことも平家の落武者たちが定住した理由の一つであるという。一方天川は古来より陀羅尼という胃腸薬が有名で木の樹皮であるキハダが主原料だそうだ。お腹を壊していた?義就軍も陀羅尼を飲んで胃腸を整えたことだろう。

大峯山登山道口まで車を走らせる。すると山伏姿の御仁がちらほらと。そして目に飛び込むのは「従是女人結界」の石楼と「女人結界門」の木製の鳥居だ。「今の時代に凄いな」とは思うけれど、僕が男性だからだろうか、ある意味爽やかだ。当然女性の登山者は僕が見た限り居なかった。

現代においても女人禁制は守られているのだから、義就の時代はもっと厳しかっただろう。2年余この場所に潜むことになるが、男性だけの生活で義就軍の結束はさらに固くなったに違いない。もしかしたら義就も山伏の格好で大峯山を駈けずり廻っていたかもしれない。何を思い日々過ごしていたのだろうか?

義就が天川に落ち延びた年(1464年)の9月足利義政の母日野重子が亡くなった。それに伴い、大規模な恩赦があり、義就も赦免されたが、そのまま、天川に蟄居していた。政長は軍を引き上げ、京都に帰り、細川勝元に代わり管領に就任した。しかしそれは勝元の推薦によるもので、本来管領家として対等であるはずの政長が勝元の支配下に入ることを意味する。そしてこの後政長は常に勝元の思惑に翻弄されることになる。とはいえ、家督を継ぎ、義就との闘争でも成果を出し、畠山家の家督争いはこれで終息するだろうと思われた。ただ、義就自身は自分に家督があるべきことを全く疑うことがなく、天川で虎視眈々と次の機会を伺っていた。そしてその機会は遠からずやってくることになったのだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?