日本の建国の時期は?【9】まとめ

『日本はいつ頃、建国されたのでしょうか?』

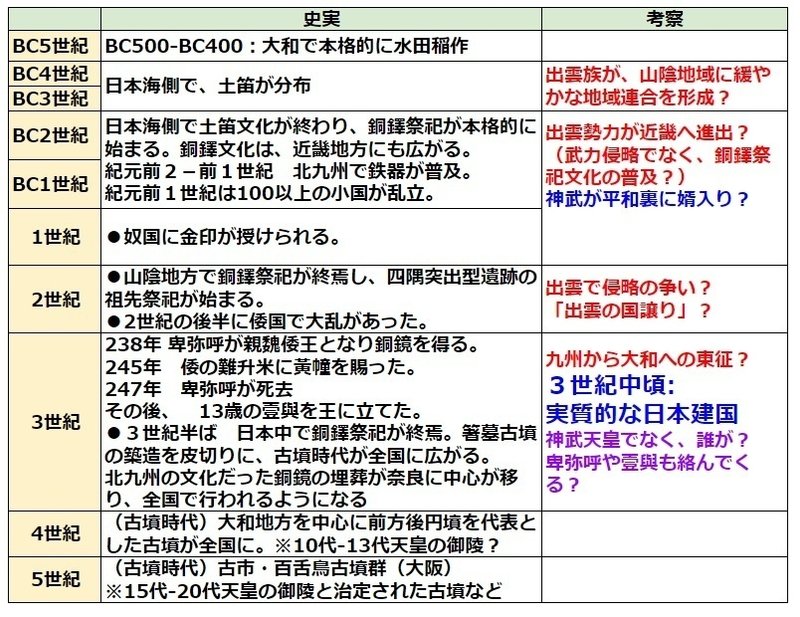

『いつ頃に建国されたのか?』という<時期>についてここまでの情報から考察してみたいと思います。

【ここまでの記事からの情報まとめ】

3世紀中頃~4世紀初頭にかけてに「北九州地域」から大和へ「銅鏡」や「鉄器」の出土の中心地が大きく変化する。そして「3世紀中頃」に箸墓古墳をはじめとする前方後円墳などの古墳が作られ始める。古墳時代のはじまりです。大和から始まった前方後円墳などの古墳というスタイルが、大規模な範囲で普及することとなる。

つまり、そのころに大和(奈良県)を中心とする大規模な国家が生まれたものと考えます。⇒ 実質的な日本建国は、「3世紀中頃」となる。

【古事記や日本書紀の記述をあてはめると】

「古事記」や「日本書紀」の記述は、ざっくり 以下のようになる

記紀(日本書紀や古事記)では「九州から東征(神武東征)した初代天皇(後の神武天皇)が日本を建国」したこととなっています。この記紀の内容をそのままあてはめると「3世紀中頃の実質的な日本建国」は「初代天皇(後の神武天皇)が行った」ことになる。

しかしながら「3世紀中頃の実質的な日本建国」に「初代天皇(後の神武天皇)」を そのまま、あてはめて本当に良いのでしょうか?

以前の記事で、神武天皇の「后」や「その家族」を調べたところ、大和の既存勢力のもとへ 平和裏に婿として迎えられたものと仮説立てしています。この大規模な「銅鏡の文化」のシフトとは印象が大きく異なります。

もう少し古い時代に「神武天皇(初代)」のモデルとなる人物が婿入りをしたのだと思います。その頃の大和地方は小さなクニでした。

三世紀半ばの【九州から近畿への大規模な「銅鏡の文化」のシフト】を、古墳の築造年が重なる「10代崇神天皇の御代」と仮定すると、1世代25年として、初代の神武天皇は、紀元前後の頃の人物とできます。

表に書くと以下のような感じです。

1回目の「建国」:紀元前後に 神武の平和裏な婿入り

2回目の「建国」:3世紀半ばに九州勢力(銅鏡の文化)が大和にシフト

「3世紀中頃の実質的な日本建国」が「初代天皇(後の神武天皇)」とも仮定したのですが、そうなると、2代~8代の天皇が存在できる時期がなくなります。

なぜなら、古墳時代がはじまると奈良の三輪山周辺に大きな古墳が築造されます(築造時期:3世紀後半から4世紀)。そこには第10代崇神天皇の墓とされる「行燈山古墳」や 第12代景行天皇の墓とされる「渋谷向山古墳」などが含まれます。つまり、【神武天皇(初代)が「3世紀中頃」に東征した】とすると、【神武天皇の東征の後に、すぐに10代天皇の御代】ということになります。そうなると、2代~8代の天皇は架空の人物ということになります。

2代~8代の天皇を「欠史8代」とする学説も根強くあるのはこのためと考えます。「建国」をより古い時期にするため「欠史8代」が作られたという学説ですが、私自身は7代の孝霊天皇など足跡を残す天皇が存在することから「欠史8代」は必ずしも全員が架空ではないと考えています。

2代~8代の天皇が存在したとなると、「二回の建国」(二人のハツクニシラススメラミコト)という仮説で進むこととなります。

そのような仮説を検証するにあたり、考慮すべきことがいくつかあります。

饒速日は誰?

・「記紀」では、初代天皇は「出雲の勢力」から大和を譲り受けたのでなく、先に大和を治めていた「饒速日(にぎはやひ)」から譲り受けたとされます。この「饒速日」はどこから来たのでしょうか?

「卑弥呼」と「天皇家」の関係は?

3世紀中頃に九州の勢力が大和に移動したということは、【魏志倭人伝に登場する卑弥呼もしくは壹與が九州にいて、大和に移動した】と考えてよいのだろうか?そうなると「卑弥呼」と「天皇家」とはどういう関係になるのでしょうか?

引き続き、情報集めを進め、仮説に傍証などを積み上げていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?