2人の吉備津彦⑥弥生時代の吉備について(特殊器台を中心に)

前回の記事で、「大吉備津彦(兄)」と「稚武彦命(弟)」の墓は古墳でなく弥生墳丘墓の可能性があるとお伝えしました。そこで今回は、岡山の弥生墳丘墓について調べていきたいと思います。

なお『弥生時代』の吉備国には『特殊壺と特殊器台』という特有の文化があります。この『特殊壺と特殊器台』に着目ながら調べていきます。

<特殊壺と特殊器台とは?>

「器台」とはその名の通り、「器(うつわ)」を乗せる台です。

土器で作った特殊な「器(うつわ)」をのせるための台です。

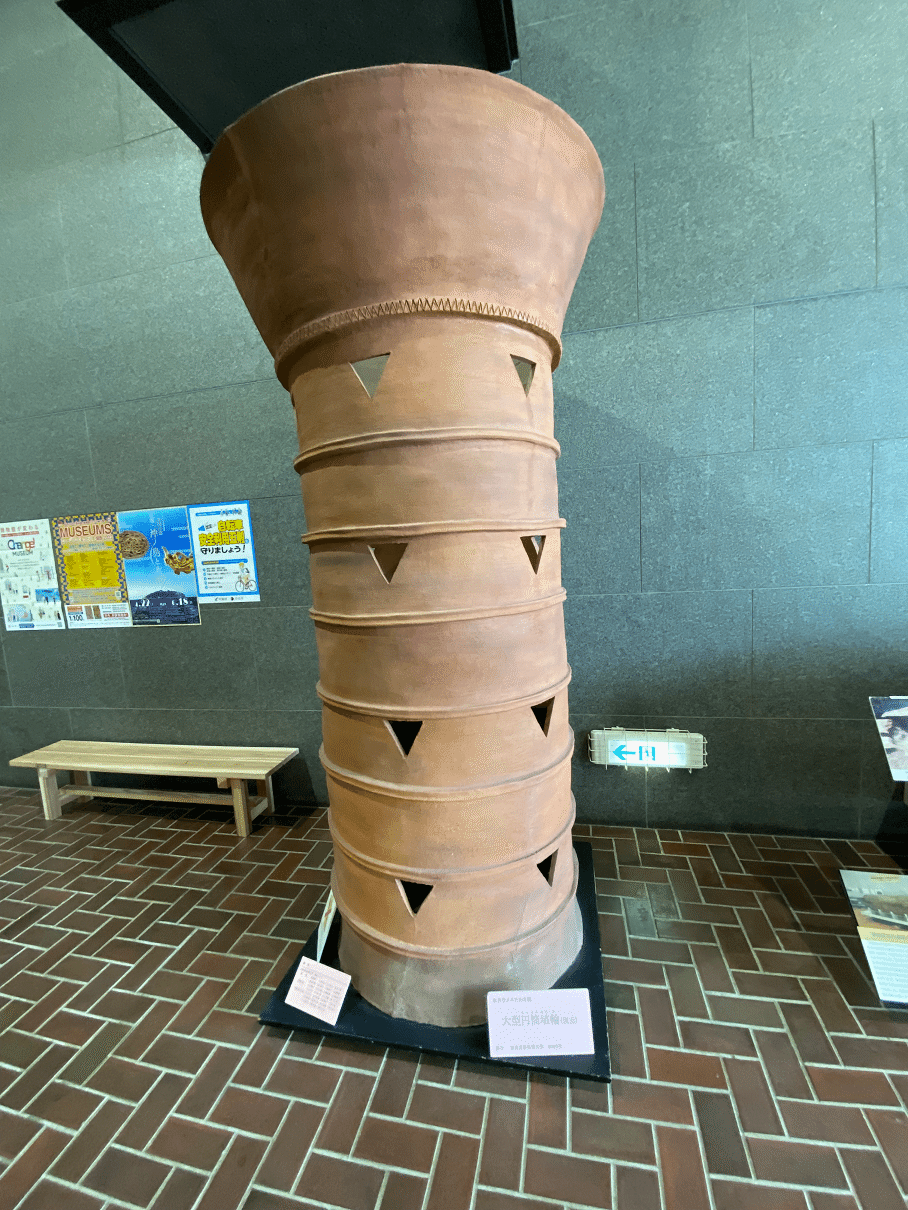

弥生後期末になると墳墓専用の祭器として、非常に大型化し、複雑な文様で飾られた器台になります。

これが古墳時代になると「特殊壺+特殊器台」を一つにまとめた「円筒埴輪」に移っていきます。

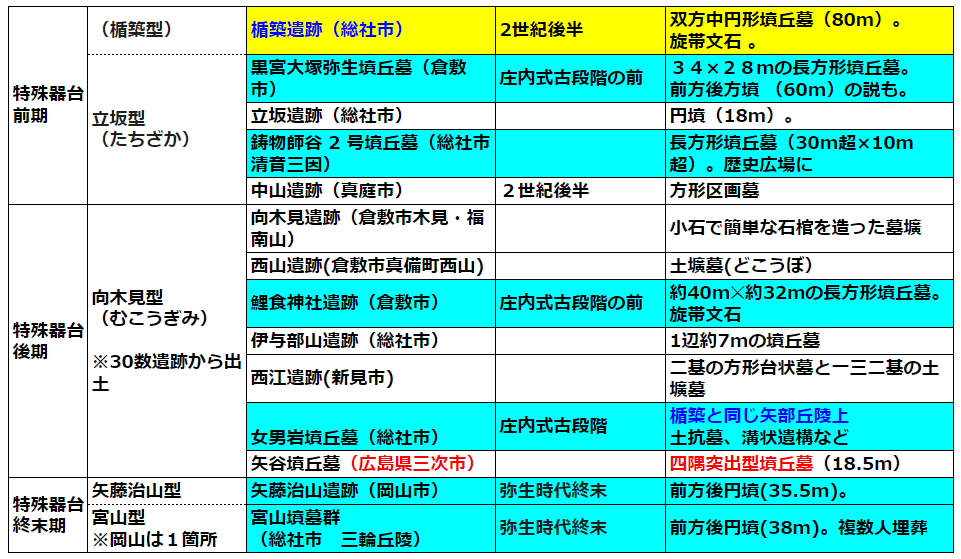

この特殊器台は文様などが詳しく研究されており、製造時期の移り変わりが細かく知ることができます。

(数字は築造年代順)

<楯築遺跡について>

岡山を代表する「弥生墳丘墓」としては「楯築遺跡」があります。全長が100m近い「双方中円墳」で、古墳が築造される前の2世紀後半に築造された墳丘墓です。

人の顔のような文様ですね。

<特殊器台はどうなっていくか>

古墳時代に入ると「特殊器台」はどうなるか?というと「埴輪」になります。その名も「特殊器台形埴輪」です。その上に壺を乗せることができます。

※「埴輪」とは古墳時代に作られた「古墳」の上や周辺に並べた素焼きの焼き物のことです。 吉備国で弥生墳丘墓に置かれた「特殊器台」も用途や形状がほぼ同じです。

つまり、「特殊器台」と「特殊器台形埴輪」の違いは「弥生時代」と「古墳時代」という「製作時代の違いだけ」と解釈しています。

さらに発展すると「壺+器台」が一体となった埴輪になります。それが「円筒埴輪」です。

岡山の古墳からは「特殊器台形埴輪」や「円筒埴輪」が出土しています。

ちなみに、古墳時代が始まる奈良県でも、弥生時代の『特殊器台』も、古墳時代の『特殊器台形埴輪』や続く『円筒埴輪』も、少ないながら出土しています。

弥生時代末期の『宮山型特殊器台』は、奈良の4つの古墳から出土しています。その1つは、なんと『箸墓古墳』からの出土です。

つまり、『箸墓古墳』は『北九州地方』から『鏡の文化』を取り込んだだけでなく、『吉備地方』から『特殊器台・特殊器台形埴輪』も取り込んでいます。

『箸墓古墳』は2人の吉備津彦の妹や姉とされる「倭迹迹日百襲姫」が埋葬されています。ゆかりの深い『吉備地方』の文化は取り入れやすかったのかもしれません。

また弥生時代終末期には「矢藤治山遺跡」や「宮山墳墓群」において「前方後円タイプの弥生墳丘墓」が築かれます。

※これは古墳ではなく、複数人が埋葬されているなど弥生時代の特徴を残す珍しい『前方後円墳』とされています

特殊器台とともに、こういった墳丘墓の形状が「纏向古墳(奈良)」の築造に取り入れられたものと考えます。

<ここから考察です>

「大吉備津彦命(兄)」や「稚武彦命・若建吉備津彦(弟)」のお墓はどれしょうか?

古墳ではなく弥生墳丘墓だと仮定すると、箸墓古墳に先駆けて築かれた「前方後円墳タイプ」の「弥生墳丘墓」が候補に挙がると思います。

具体的には、「矢藤治山遺跡」と「宮山墳墓群」です。

「矢藤治山遺跡」は「中山茶臼山古墳」と同じ「吉備の中山」に築かれた弥生墳丘墓です。そして「宮山墳墓群」は西にある弥生墳丘墓です。 東側である備前(吉備の中山)に築かれた「矢藤治山遺跡」は「大吉備津彦命」が埋葬され、西側の備中に築かれた「宮山墳墓群」には「若建吉備津彦」が埋葬されたのではないでしょうか?

なお「大吉備津彦命(兄)」の墓とされている「中山茶臼山古墳」には築造時期からして「大吉備津彦命」の子孫が埋められているのではないでしょうか?

また「楯築墳丘墓」には「鳥取」で亡くなった「孝霊天皇」を移送して埋葬したのでは?と考えるとロマンがあります。

そのように考えると楯築墳丘墓の付近にある「鯉喰神社遺跡」と楯築墳丘墓と同じ矢部丘陵にある「女男岩墳丘墓」なども「大吉備津彦命(兄)」や「稚武彦命・若建吉備津彦(弟)」のお墓である可能性はあると思います。

今回は考察というより、ほぼ「私の願望」となりましたがいろいろな解釈を膨らませてみました。いずれ傍証を増やして、少しでも考察の確度を高めていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?