古代天皇の系図を読み解く①初代~3代 神武・綏靖・安寧天皇

【3世紀中頃】に「銅鏡の文化」が北九州から大和にシフトしていき、纏向遺跡(奈良)にて古墳が作られ始め、古墳に銅鏡が埋葬されるようになります。この「纒向遺跡」の成立が『実質的な日本の建国』と考えています。ここでの最大の疑問は、「卑弥呼」と「古代天皇」の関係です。

そのヒントとして、纒向遺跡を代表する「箸墓古墳」(3世紀中頃築造)は第7代孝霊天皇の皇女である倭迹迹日百襲姫の墓とされることから、7代から10代の古代天皇あたりと関連があると推定しています。

そのため、ここからは「古事記や日本書紀」の記載の中で、関連する情報が隠れていないか調べていきたいと思います。まずは念のために初代から3代までの古代天皇の記載から確認していきます。

【初代~3代天皇:神武・綏靖・安寧】

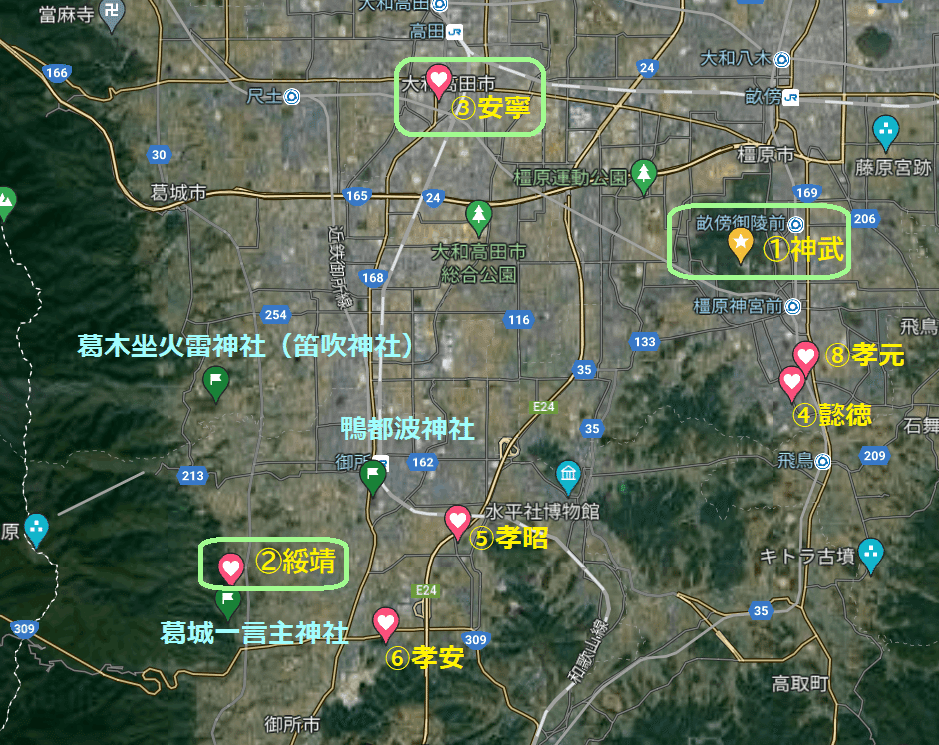

以前の記事で提示した初代天皇から3代天皇までの系図を以下に示します。

※今回の内容と関係性が少ない妃や子は除いています。

3代とも葛城山麓を拠点とする「出雲一族(鴨一族)」から妃を娶っていました。

次に、初代から3代までの天皇が設けた宮を示します。

上の図のように「鴨都波神社の周辺に宮を設けていた」ことになります。この「鴨都波神社」が位置する「鴨都波遺跡」は「出雲一族(鴨一族)」の拠点の1つでした。「鴨一族」と強い繋がりを持つ「初代から3代までの古代天皇」の宮としては違和感のない場所です。

『初代 神武天皇の宮と御陵』

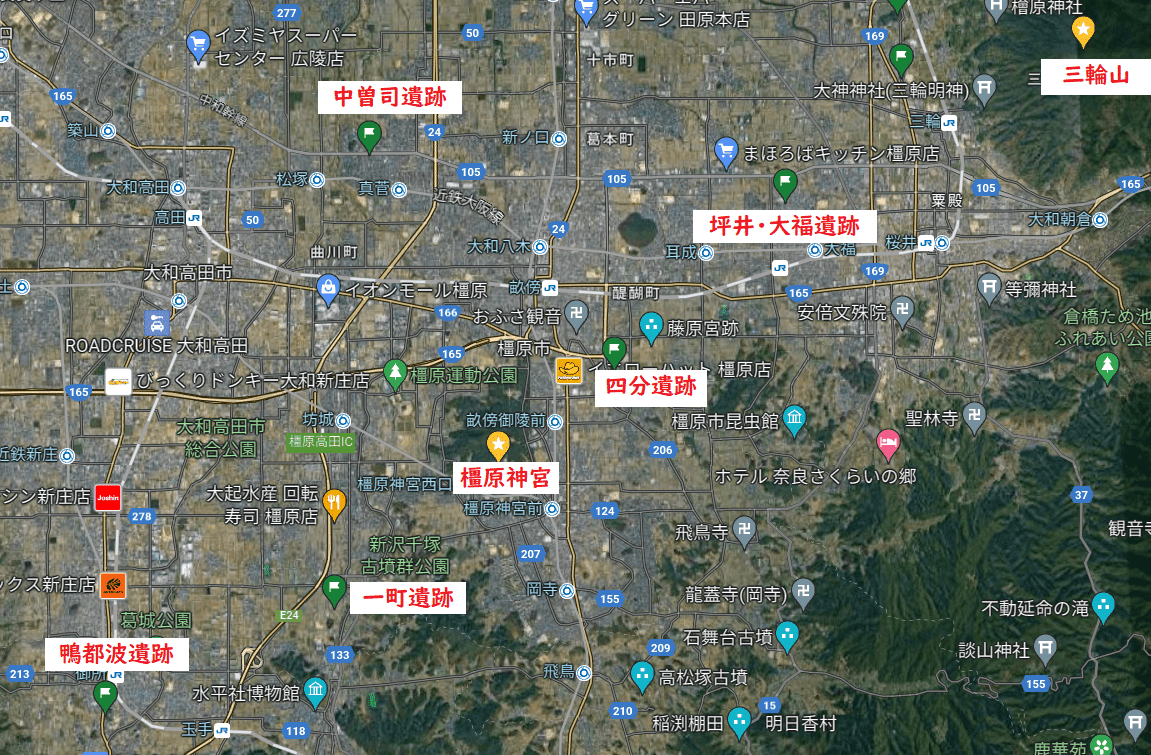

神武天皇の「宮」の伝承地は奈良県橿原市畝傍町(橿原神宮)

場所は、「鴨都波遺跡」と「三輪山」の中間に位置する畝傍山。一町遺跡や四分遺跡とも連携を取っていたのかもしれません。

神武天皇の「御陵」の伝説地も、橿原神宮のすぐ近くにあります。奈良県橿原市大久保町の「四条ミサンザイ」(円丘)。ただし、このあたりには「四条古墳群」という藤原京の造営に伴って破壊された古墳群がかつてあり、「畝傍山東北陵」は、古墳群のハズレに位置するため破壊を免れた「古墳」とする説があります。

なお、その古墳群の築造時期が「5世紀前半から6世紀中頃」とされています。この近くに「四条遺跡」という住居跡があり、それと同時期に作られた古墳群です。

初代天皇は古墳時代でなく弥生時代の人物であり、初代天皇は古墳に埋葬されていない可能性は高いです。

『2代 綏靖天皇の宮と御陵』

綏靖天皇の「宮」の伝承地は奈良県御所市森脇(石碑のみ)

2代・綏靖天皇は鴨都波遺跡の近くに宮を構えています。

綏靖天皇の「御陵」の伝説地は奈良県橿原市四条町の「塚山」「塚根山」とされています。神武陵(畝傍山の麓)の北側に隣接しているしている小さな円丘です。

先程の神武天皇陵と同じく、「四条古墳」の一部が誤って治定された可能性が高いです。二代天皇も弥生時代の人物であり、古墳に埋葬されていない可能性は高いです。

『3代 安寧天皇の宮と御陵』

安寧天皇の「宮」の伝承地は、奈良県大和高田市(石園座多久虫玉神社境内) ※奈良県橿原市四条町とする説もある。

鴨都波遺跡から離れますが、中曽司遺跡などが近くにありました。

安寧天皇の「御陵」の伝説地は奈良県橿原市吉田町にある「アネイ山」。こちらも畝傍山の麓にあり、橿原神宮の西側にあります。

ただし、ここは自然の丘陵で、古墳ではないとする説が濃厚です。三代天皇も弥生時代の人物であり、古墳に埋葬されていない可能性は高いです。

<今回の記事のまとめ>

「出雲一族(鴨一族)」の元に平和裏に婿入りした【初代天皇】と、続く同じ一族から嫁をもらった【2代、3代天皇】という構図が見えました。

古墳時代でなく、弥生時代の天皇(大王)ということで、御陵の所在が疑わしくありました。

【3世紀中頃の『実質的な日本の建国』(九州の「銅鏡の文化」が大和にシフト)】に関連しそうな情報は、初代から3代までの古代天皇からは出てきませんでした。 後の世代にそのような情報があることを期待します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?