大彦命と武渟川別命⑨福島エリア

「大彦命」と「武渟川別命」の親子について伝承を調べています。

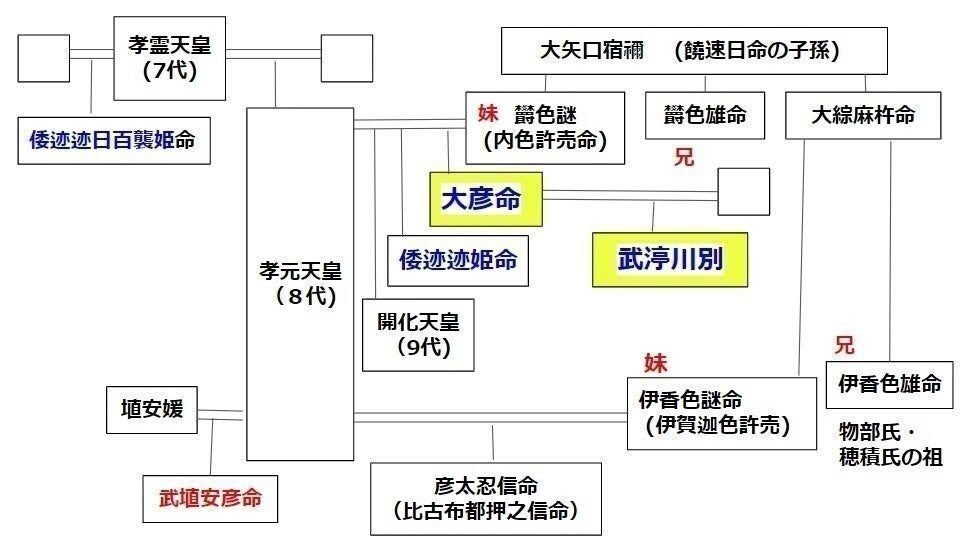

大彦は 孝元天皇(8代)の皇子ですね。

福島県にも「大毘古命(大彦命)」や「武渟川別命」を祀る神社がありますので、ここで紹介したいと思います。

なお、【こしおう神社】と称する『古四王神社(腰王神社)』(福島県喜多方市)と『高志王神社』(福島県 会津若松市)」は別の記事で紹介します。

『古事記』によれば「崇神天皇(10代)」の御代に、四道将軍であった「大彦」は北陸道を進軍し、「建沼河別命」は東海道を進軍した。

そして、両者が行き会った場所が「相津」となったという、地名の起源を伝えている。これが福島県の旧国名である「会津」となっている。

このように「福島県」は「大毘古命(大彦命)」・「武渟川別命」の親子にゆかりのある地域である。

<伊佐須美神社>(いさすみじんじゃ)

所在地:福島県 大沼郡 会津美里町 宮林甲

御祭神:大毘古命 (おおびこのみこと)

建沼河別命 (たけぬなかわわけのみこと)

伊弉諾尊 (いざなぎのみこと)

伊弉冉尊 (いざなみのみこと)

御由緒:

社伝によると、凡そ二千有余年前第10代崇神天皇10年に諸国鎮撫の為に遣わされた『大毘古命』とその子『 建沼河別命』が会津にて行き逢い、天津嶽(現・新潟県境の御神楽嶽)において伊弉諾尊と伊弉冉尊の祭祀の礼典を挙げ、国家鎮護の神として奉斎した事に始まると伝えられます。

我が国最古の歴史書とされる『古事記』には「大毘古命は先の命のまにまに、高志国に罷り行きき。ここに東の方より遣はさえし建沼河別、その父大毘古と共に相津に往き遇ひき。かれ、そこを相津と謂ふ。

ここを以ちて各遣はさえし国の政を和平して覆奏しき。ここに天の下太平けく、人民富み栄えき。」とあり、“会津”地名発祥の由来と創始を共にしております。

その後、博士山、波佐間山(現・明神嶽)と会津の山々を巡り、第29代欽明天皇13年(552)に高田南原(現・境内高天原)に遷られ、同21年(560)現在の宮地に鎮座されました。

以来千四百有余年、大毘古命、建沼河別命 父子も合祀し、四柱の大神を『伊佐須美大神』と称え奉りお祀り申し上げております。

<この記事のまとめ>

「建沼河別」が福島あたりまで 進軍していたという伝承が残っていました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?