「三浦春馬とHEROたち」(7)

三浦春馬とゴッホ

―大きな愛に生きた人―

『天才の絵筆』(2009)というドキュメンタリー番組を偶然みたときに、春馬さんとかさなる部分を想った。前半はゴッホがストーリーテラー、後半はゴッホ美術館の学芸員のエレンだ。

「人は絵と、そして逸話に興味をもつ。生前に売れた絵は1枚だ」。生きた時代は、日本ではペリー来航(1853年)から明治23年(1890)にあたる。(参考:五代友厚は1836-1885)。「日本の浮世絵はみなを魅了した。鎖国による孤立。その芸術は細やかで精密である。そしてとても素朴だ」。

ゴッホといえば「黄色」の色彩が浮かぶ。「向日葵」は1888年の作品。そして亡くなる直前の絵もまた、黄色い麦畑だった(『カラスのいる麦畑』1890)。文芸評論家の小林秀雄は、この絵を見たとたんに、その前にしゃがみ込んで動けずにいたと書いている(『ゴッホの手紙』1948/新潮文庫2020)。

画家生活は、27才から37才までの10年間にすぎない。そして多数の作品は、最後の二年半ほどのあいだに異常な速度で描かれたものである。かつ、ゴッホの言語的表現には比類を絶したものがあり、「手紙の終わるところから絵が始まり、絵の終わるところから手紙が始まる」という。生涯に書いた手紙は902通。その半分は、画商で最大の協力者である弟のテオ宛だ。

手紙と絵の関係にふれて、春馬さんのことばが浮かんだ。

ミュージカル『キンキーブーツ』の本国のディレクターからおしえてもらったこと。「まずセリフを話すんだけどそれだけでは伝えきれなくなって、踊りになり、それでも自分の気持ちが抑えきれなくなった時に歌になるんだ」と。

人間が好きだったゴッホは、献身のひとだった。伝道師の道をみつけたが熱心過ぎるあまり感謝されずに、結果として追放された。そして、深いまじめな愛が人を解放するとはっきり感じていた。画家のたましいと聖者のたましいとの不思議な混淆は生涯をとおしてみられる。自己評価は神経質で気難しい。苦渋のはてに彼の真剣な画家修業がはじめられたのは、27才の時だ。

以後、死ぬまで描き続けることが存在理由だった。絵を描いて描いて描き続けた。ゴッホ美術館には年に150万人がおとずれる。

「100年も経たずに神話になったわたし。画家をめざしていただけだ」。

―色彩の発見―

あらゆる角度から学びはじめ、一歩ずつ進んだ。わたしの絵は暗かった。しかし人生を変える発見があった。引き立てるためには補色の理論をつかうことだ。黄色と紫、青とオレンジ、緑と赤もそうだ。そうすると赤が濃く鮮やかにみえる。ついに自分の道を見つけた。

明るい黄色、すべてがきらめくまで、いつもひとりで描いていた。わたしの足跡をたどっても孤独感はわからない。筆が止まることはなかった。全身全霊をこめてレンガ職人のように描き続けた。そんな時におきたゴーギャンとの騒動。そして自傷行為があり、心のケアのために1年間療養院に入った。そこは自然に囲まれ落ち着く田園風景だった。休むことなく描き続けてきたが、突然心が澄みわたり軽くなった。

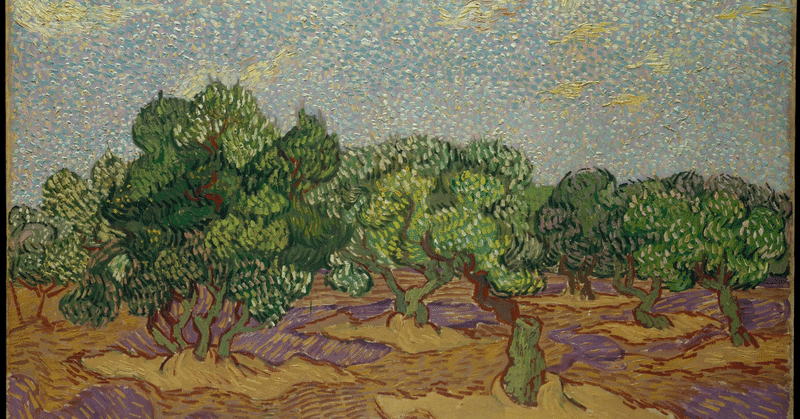

生涯に900点以上の静物画、肖像画、風景画を描いた。出来栄えに満足した。わたしは自分の限界を超えて、2か月で80点以上の絵を描いた。燃え尽きるような勢いだ。朝は早く起き、続けて何時間も作業した。1889年には最高傑作のひとつ、15枚のオリーブの木のシリーズ(見出し画像)を。とらえるのはとても難しかったが、自然とのつながりを取り戻した。

―絵というより、精神―

再び、小林秀雄の『ゴッホの手紙』より引用する。

「彼はなんと沢山なことを思索してきたろう。しかもなんといつも彼自身であったであろう」(弟テオから母親宛て)。

ゴッホの手紙は、告白文学の傑作であって手紙という文学だった。「ゴッホの絵は、非常に精神的な絵と映ります。(書簡集による)19才から37才で死ぬまで、間断なくつづいている執拗を極めた自己分析の記録は、現代の心理学的風潮とは、まるで逆なのです。分析できるような自我はことごとく棄てられる。そして彼のいう『地上の絆以上のもの』が彼の心の内部に直覚されている。

そういう率直にかたられるものが、主観的ということばで片づけられるものとは私には考えられません。私の実感から言えば、ゴッホの絵は、絵というよりも精神と感じられます。

わたしが彼の絵を見るのではなく、向こうに眼があって、私が見られているような感じを、私はもっています」。

そのまなざしはあたかも、フランクルの言った「問うのではなく、問われている」ような感覚だったのだろうか。

学芸員エレン

「あなたは37年間の短い生涯でした。でも遺した作品の中にあなたは生きています。結局は、それが最も重要なことです」。

そして今、生涯をたどる追体験的な旅のなかで、ゴッホは新たな生命としてよみがえる。

春馬さんも、その演技とともにことばを大切にした深い思索の人でした。

【饒舌ではないけれど、ものすごい重量のことばを躊躇なく発する人】 (+act 船田恵編集長、アニバーサリーブック『20』より)であり、

そして、集中して仕事をした期間(結果としての10年の意味。たとえば渡辺茂夫の、尾崎の、そしてゴッホの)が、中断されたとは思わない。それはかれらの運命として成熟の頂点にあたるのだと信じたい。

また、精神性を重んじた。【たとえば誰かと何かをするときに、相手にたいして「なんだ、できないの?」とか「意外にダメだね」とか、そういう類のことは絶対に言わない。少しでも誰かにイヤな想いをさせたり、傷つけたくない】 (17才の写真集『Tabun』より)

この姿勢は生涯かわらず、29才時公開の映画『アイネクライネナハトムジーク』の番宣では次のような言葉を遺している。

「すこしの思いやりが行動になり、その行動が幾重にも重なっていくことが、奇跡が生まれるプロセスだと思うんです」(2019.9.11)。

ゴッホも居た陽光の季節となりました。ここしばらくゴッホの生涯をみていたら、ちょっと気が重くなったことも正直ありました。でも、なぜか抑えがたく愛おしい気持ちのほうがまさっています。すてきな作品とことばを遺してくれてありがとうございます。あなたの苦悩と、そしてよろこびは後の人にまちがいなく光を与えています。生きて、届いています。

付記

・小林秀雄さんの文体は、格調高くかなり難解で引用にあたり苦労しました。よみづらい点はお許しください。

・本日、4月5日は三浦春馬さんの34回目の誕生日にあたります。おめでとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?