JOG(1087) 国民統合の象徴とは何か?

天皇の「民安かれ」の祈りが、国民に伝播して、互いに助け合う共同体の統合力となる。

過去号閲覧: https://note.com/jog_jp/n/ndeec0de23251

無料メール受信:https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=172776

■1.「国民統合の象徴」?

天皇が「国民統合の象徴」とは、JOG(1083)「天皇主権と国民主権」で論じた「主権」と同様、どうにも我々一般の日本人が直感的に理解できない表現である。これを中学生にどう説明すべきか。東京書籍版(東書)は「象徴としての天皇」の項で、次のように説明する。

日本国憲法では,天皇は主権者ではなく,日本国と日本国民統合の「象徴」となり、その地位は主権者である国民の総意に基づくものと定められました(憲法第1条)。天皇は,国の政治についての権限を持たず,憲法に定められている国事行為のみを行います。[1, p41]

「主権者ではなく」「国の政治についての権限を持たず」「国事行為のみを行います」と否定的な記述が続くが、憲法の冒頭第1条に記述されているからには最重要事項のはずだ。「象徴」という言葉の中に、その意義が込められているはずだが、なんら具体的な説明がない。「象徴」とは何かについては、巻末の「用語解説」で、次のように説明されている。

ある抽象的なものを表現する場合に役立つ,それと関係が深いか,連想しやすい具体的なものを指す。日本国憲法では,天皇を日本国と日本国民統合の「象徴」とした。[1, p241]

と説明してるが、これも国語辞典的な説明に過ぎず、もう一つピンと来ない。そもそも「日本国と日本国民統合」が具体的に何を指すのか、説明がないから、その象徴と言われてもよく分からないのである。「統合」にしろ「象徴」にしろ、本来の大和言葉ではない概念用語である点も、直感的理解を難しくしている。

■2.「中立・公平・無私な立場にあることで日本国を代表」

育鵬社版(育鵬)の説明も、東書とほぼ同様だが、最後の一文が異なる。

天皇は直接政治にかかわらず,中立・公平・無私な立場にあることで日本国を代表し,古くから続く日本の伝統的な姿を体現したり,国民の統合を強めたりする存在となっており,現代の立憲君主制のモデルとなっています。[2, p51]

ここで、ようやく「象徴」としての積極的な意義が書かれている。「中立・公平・無私な立場にあることで日本国を代表」「日本の伝統的な姿を体現」「国民の統合を強めたりする存在」である。これらは重要な指摘なのだが、まだやや概念的な記述で、中学生が「なるほど!」と膝を打つところまでは行かないだろう。

また「現代の立憲君主制のモデル」との表現にも首を傾(かし)げる。我が国の皇室に限らず、どこの国の王室もその国独自の歴史から生み出された個性的存在で、どれか一か国を立憲君主制のモデルにすることなど、不可能だと思うのだが、、、。

■3.「歴史に基づく天皇の役割」

ここは伊藤博文が大日本帝国憲法制定にあたって学んだウィーン大学シュタイン教授の「法は民族精神・国民精神の発露」であり、国民の歴史の中から発達していくもの、という指摘[a]に従って、「象徴」という言葉にたどり着いた歴史から紐解かなければ、この言葉も腑に落ちないのではないか。

この点を、自由社版は「歴史に基づく天皇の役割」という項を設け、次のように説明している。

天皇は、国家の平穏と国民の幸福を祈ることにより、長い歴史を通じて国民の信頼と敬愛を集めてきました。日本の歴史において、権威と権力が分離するようになったのちは、天皇は自ら権力をふるうことなく、幕府などそのときどきの政治権力に正統性をあたえる権威としての役割を果たしてきました。

日本国憲法のもとでの天皇も、日本の政治的伝統にならった役割を果たしています。・・・[3]

ここでは、日本国憲法における「国民統合の象徴」たる天皇の存在は、天皇が権力を持たずに、ひたすら「国家の平穏と国民の幸福を祈る」という「政治的伝統にならった」ものであるとする。これは戦前を「天皇主権」、戦後は「国民主権」と断絶があったように記述する東書とは、まったく異なる見方である。

■4.「歴代天皇の『民安かれ』の願い」

自由社版は、この記述を裏付けるものとして、まず「天皇の御製」というコラムで、「歴代天皇の『民安かれ』の願いは、御製(天皇の詠まれた歌)によく表れている」として、次の4首を引用している。

いたづらにやすき我が身ぞ

恥ずかしき苦しむ民の心思へば 伏見天皇

あさゆふに民やすかれと思ふ身の

こころにかかる異国(とつくに)の船 孝明天皇

とこしへに民安かれと祈るなる

我が世を守れ伊勢の大神 明治天皇

身はいかになるともいくさとどめけり

ただたふれゆく民を思ひて 昭和天皇

「民安かれ」と祈られることは、歴代の天皇の個人的な人徳だけではなく、それ自体が天皇としての「おつとめ」であった。自由社は「古来から続く天皇のおつとめ」と題したコラムで、以下のように説く。

古代から伝わる天皇の大切な仕事は、神々に祈りを捧げることである。その祈りの内容は、「国民の幸せ」と「平和な世の中」である。天皇がとり行う祈りを宮中祭祀という。

私たちは、今年の1月1日の午前5時ごろ、何をしていただろうか。このころ天皇陛下は未明の寒気のなか、皇居の庭に立たれていた。そして長い時間、屏風に囲まれた空間で、今年1年の平安と国民の幸せを四方の神々に祈られていた。これが「四方拝」という年初の大切なお祭りである。天皇陛下は国民からみえないところで日々、「国平らかに、民安かれ」とひたすら祈っておられる。[3, p61]

■5.千数百年にわたり、続けられてきた「天下泰平」の祈り

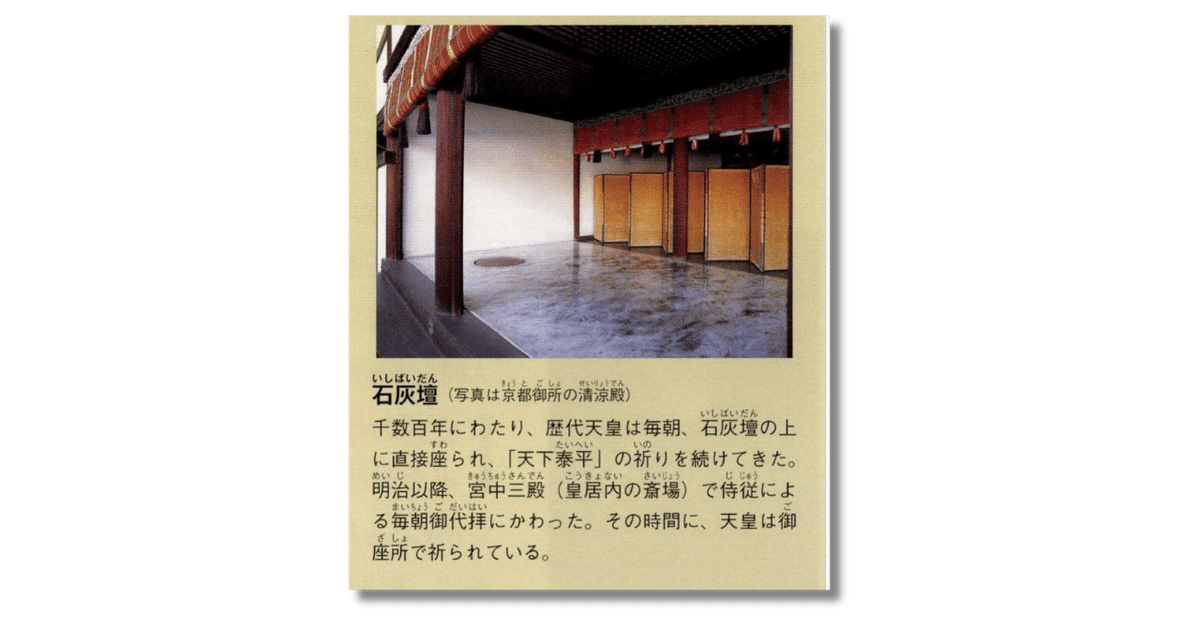

自由社版はさらに「主な宮中祭祀」として、元日早朝の四方拝に続いて、3日の元始祭、7日の昭和天皇祭と、「大きな祭祀は年間24回」もあることを示している。さらに実際の祭祀の様子が分かるようにと、「石灰壇(いしばいだん)」の写真までつけるという念の入れようである。その説明はこうある。

千数百年にわたり、歴代天皇は毎朝、石灰壇の上に直接座られ、「天下泰平」の祈りを続けてきた。明治以降、宮中三殿(皇居内の斎場(さいじょう))で侍従による毎朝御代拝にかわった。その時間に、天皇は御座所で祈られている。[3, p61]

前項に紹介した「古来から続く天皇のおつとめ」は、次のような現代の逸話で締めくくられている。

昭和天皇は1988(昭和63)年の秋、大量の血を吐かれて危篤状態になられた。―時、意識をとりもどされたときに言われた言葉は、「今年の米の作柄はどうか?」であった。このような「民安かれ」の願いは、実は歴代の天皇がもち続けてこられた真心であり、皇室の伝統といえるだろう。[3, p61]

昭和天皇が危篤状態の中での米の作柄を心配されたり、両陛下が大震災の被災者をお見舞いされたりするのは、個人的なご人徳からだけではなく、その背景に「民安かれ」と祈ることを「おつとめ」とする皇室伝統があるからである。ここを理解しなければ、日本の国の本質を理解したとは言えまい。

■6.「天皇は利他心の象徴」

この皇室伝統が、「国民統合の象徴」という言葉に繋がってくるはずなのだが、「象徴」とは何か、について、自由社も説明していない。ここは中学生にも直感的に分かる説明が欲しいところだ。

以下は、「象徴とは何か」について、中学生にも分かるレベルでの弊誌なりの提案である。まず「天皇のおつとめ」が「国民の幸せ」と「平和な世の中」を神々に祈る事である、とは、自由社の具体的な説明からも明らかである。

その祈りは、ご自身のための「利己心」ではなく、他者のための「利他心」によって行われる。昔から「大御心」と言われてきたのは、天皇のひたすらなる利他心だと言えよう。

その利他心が、国民を統合する力になる。国民が利己心しか持っていなかったら、それぞれが自分自身のことしか考えず、足の引っ張り合いばかりして、共同体は崩壊してしまう。

国家という共同体が成り立っているのは、電車の中での席の譲り合いという小さな利他心から、国家の防衛に自分の命を捧げるという究極の利他心まで、国民が様々な利他心を発揮しているからである。

人間はライオンのような牙も持たないし、かもしかのように速くも走れない。動物としてはきわめて非力な種である。しかし、利他心をもって互いに助け合うことによって、猛獣から身を守り、かもしかを共同作業でしとめて、肉を分かち合ってきた。「利他心は人類生存のための『武器』だった」のである[b]。そして、利他心で結ばれた共同体が国家にまで進化した。

利他心について、もう一つ知っておくべき事は、それが人から人へと伝播する、ということである。奇しくも、3つの教科書とも、東日本大震災における両陛下の写真を掲載している。

東書は「小学校の仮設校舎を訪問される天皇・皇后両陛下」、育鵬は「津波で被害を受けた市街地へ黙祷をささげられる天皇皇后両陛」、自由社は「被災者を東京都内の避難所に見舞われた天皇皇后両陛下」という具合である。

こういうお姿を見て、自衛隊員や警察、消防隊員など、直接被災者を救う役割の人々のみならず、それを支える国民も政治家・官僚も、被災者を救おうという志を新たにした事だろう。それは天皇の利他心が、国民の心に伝播したということである。

とすれば、皇室の利他心が国民に伝播して、国民自身が「互いを護ろう、国を発展させよう」という利他心を起こし、それが国家と国民の統合を強める、というプロセスが成り立つ。天皇が「日本国と日本国民統合の象徴」であるということは、天皇の利他の祈りが国民の間に伝わって、国家と国民の統合力となる、という事ではないか。

■7.天皇が象徴であることが我が国の「国体」(Constitution)

天皇が日本国と日本国民統合の象徴と表現された事に関して、自由社は次のような指摘をしている。

日本国憲法が帝国議会で審議され成立したとき、この憲法第1条の規定を自然なものとして、素直に国民が受け入れたのは、長い日本の歴史の過程のなかで考えて、天皇の存在や、天皇の果たしてきた役割が、まさしく日本国と国民統合の象徴にふさわしいと思ったからにほかなりません。[3, p59]

「国民の幸せ」と「平和な世の中」を神々に祈る事は、今上陛下に限らず、長い歴史を通じて、歴代天皇がなされてきた事であることは、『日本人として知っておきたい 皇室の祈り』[c]でも史実を辿って述べた。

とすれば「明治憲法下でも、理論的に考えれば天皇は象徴であったというのが、今日の通説である」[4]との百道章・日本大学法学部教授の指摘は肯(うなづ)けよう。いや、日本国憲法や明治憲法など、明文化された近代憲法(Copnstitution)に限らず、それ以前のほとんどの時代を通じて、天皇が象徴であることが我が国の「国体」(Copnstitution)であった、と言えよう。

この点で、明治憲法下の「天皇主権」が、日本国憲法下で「象徴」に変わったという指摘は史実に反している。

■8.天皇の国事行為の意義

天皇が利他心の象徴であると考えれば、天皇の国事行為の意義が明らかになってくる。天皇が内閣総理大臣や最高裁判所長官を任命するのは、これらの重職にあたる人々が、天皇の利他心を受け継ぎ、その利他心をもって国家を治めるべし、という事である。

また、法律、条約、政令なども、天皇の署名によって、初めて効力を持つ。これらが天皇の利他心を具現化するための手段であるからである。したがって、その起草や議決に際して、官僚や国会議員は、それが常に天皇の利他心に沿ったものかどうか、心しなければならない。

以上の考え方は、法学の分野だけしか研究対象としない法学者の視野からはみ出たものであろう。しかし、今までも述べたように、「法は民族精神・国民精神の発露」という観点からすれば、歴史文化伝統を無視した法的次元のみの研究は、底の浅いものにならざるを得ない。

歴代天皇が継承されてきた「民安かれ」の祈りは、我が国の根っこそのものであり、その根っこが現代日本も支えている。地上に現れた国事行為や被災者のお見舞いという現象だけみても、我が国の真の姿は見えないのである。

(文責:伊勢雅臣)

■リンク■

a.

b.

c. 伊勢雅臣『日本人として知っておきたい 皇室の祈り』、育鵬社、

■参考■

(お勧め度、★★★★:必読~★:専門家向け)

1. 『新編新しい社会公民 [平成28年度採用]』、東京書籍、H27

2. 『新編新しいみんなの公民 [平成28年度採用] 』、育鵬社、H27

3. 『中学社会新しい公民教科書』、自由社、H23

4. 百道章『憲法の常識 常識の憲法』★★★、文春新書、H17

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?