大学インフラの課題を共通仮想化基盤とハイブリッドクラウドで解決

こんにちは。VMwareで西日本の公共分野のお客様を担当しているプリセールスSEの村尾です。今回、私からは大学インフラに関連する情報を発信させて頂きます。

大学インフラの現状と課題

大学システム環境は、以下の2つに分類されていると思います。

●教育・研究系システム

授業運営や研究分野向けのシステムで学生や教員が利用

●事務系システム

教務や財務といった大学運営に関わるシステムで職員や教員が利用

両システム共に、基盤では仮想化が広く普及しており、弊社 vSphere をご採用頂いている大学様も数多くございます。

仮想化し、物理機器集約を実現されている一方、教育・研究系システムと事務系システムの仮想基盤はそれぞれ個別に調達されており、いずれかの基盤でリソースの逼迫が発生しても余剰リソースを共有出来ない事や、同じvSphere基盤にも関わらず、運用管理も分かれており、管理システムや人的リソースの二重投資が発生し、大学全体でみるとシステムへの投資効率が非常に悪い状況となっている潜在的な課題があるのではないでしょうか。

また、クラウド活用の検討も活発になってきていますが、コストが流動的で予算化が困難、既存システムとの連携をどう取るべきか分からないなど、クラウド移行を検討する際に既存システムやアプリケーション改修が必要で、予想以上にコストがかかる為にクラウド活用を見合わせるなど、多くの課題がありクラウド活用が進まないといったお話をよく耳にします。

共通仮想化基盤による統合管理

上記課題の解決策となる、教育・研究系システムと事務系システムを同一の仮想化基盤上で稼働させ、統合管理する共通仮想化基盤についてご紹介していきます。

共通仮想化基盤では、これまでサーバ仮想化でご利用頂いてきたvSphereに加え、ネットワーク仮想化のNSXや、ストレージ仮想化のvSAN、運用管理のvRealizeを活用することで、Software-Defined Data Center (SDDC)を実現し、統合的に管理できる基盤とすることで、投資効率や運用管理の課題解決に加え、更なる付加価値を提供することができると考えています。

以下は共通仮想化基盤がもたらすメリットです。

●リソースの共有

・基盤毎に存在していたCPU、メモリ、ディスクといったコンピュートリソースの余剰は相互利用できなかったが、共通仮想化基盤とすることで1つの大きなリソースプールとして活用が可能となる。

・可用性確保の為に準備しておくN+1分のホストリソースが共有可能で、更に基盤毎に必要であった物理的なスイッチやファイアウォール、ロードバランサーなどのハードウェアも不要となり、物理機器コストの最適化が実現できる。

●運用管理の一貫性

・運用管理を一元的に行う事が可能となる為、管理システム等の重複を解消。

●アプリケーション調達からインフラを分離

・仮想化システム基盤上で稼働するアプリケーションの調達時にインフラ観点の考慮が不要となる為、アプリケーションの調達に専念できると共に、アプリケーション側のコスト競走性が生まれる。

●ネットワークセキュリティレベルの均一化

・特性の異なる基盤統合で複雑化するネットワークセキュリティ設定を、ネットワーク仮想化の機能により、システム毎に必要な設定を一元管理できる為、ネットワークセキュリティレベルの均一化と運用負荷低減が実現できる。大学全体として、柔軟かつ統制のとれた一貫性のあるセキュリティ運用が可能となる。

プライベートクラウドクラウドとパブリッククラウドの特徴と課題

次に、クラウド利活用についてのご紹介をしていきます。

まず、プライベートクラウドとパブリッククラウドの特徴と課題について整理します。ここではオンプレミスをプライベートクラウドに含めた形でお話します。

●プライベートクラウド(オンプレミス)

【特徴】

・使い慣れた管理コンソールや既存ツールを利用した運用が可能。

・構成の自由が利く専有環境の為、統制されたセキュアな環境を構築できる。

・パッケージ化されたシステムや従来型のアプリケーションを稼働させる環境に向いている。

【課題】

・ピーク時を考慮したリソースのサイジングが必要となり、一般的に通常時は余剰リソースの無駄が生じる。

・リソース増減の激しいアプリケーションやシーズナリティのあるシステムを稼働させる場合、リソース増加への即時対応が難しい。

●パブリッククラウド

【特徴】

・インフラ自体の管理が不要となる。

・スモールスタートが容易で、サービスインまでの時間が短い。

・リソース増減の激しいアプリケーションやシーズナリティのあるシステムを稼働させる環境に向いている料金体系。

・コンピューティングやデータベース、マシンラーニングなど、様々なサービスが提供されており、ニーズに合わせて必要なサービスを選択し、すぐに利用できる。

【課題】

・必要な機能実装に複数サービスを組合せる必要があり、多岐に渡るスキルが求められる。

・パブリッククラウド毎の専門知識の習得や、変化するクラウドサービスに関するスキル追従が継続的に必要。

・複数のパブリッククラウドスキルを持った人員確保は難しく、人材リソース不足が発生する。

・SLAはアプリケーション側で担保するのが前提となり、これを考慮した設計や移行を行う必要がある為、_アプリケーション改修が必要となる可能性がある。

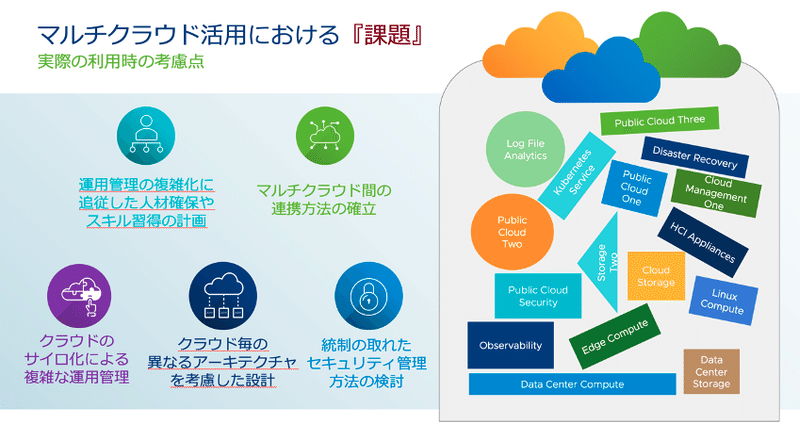

上記の通り、各クラウドの特徴を理解し目的に応じて様々なクラウドを選択し利用する事が重要となってきますが、クラウドのサイロ化が発生してしまいます。

クラウド毎のインフラ仕様やアーキテクチャ、セキュリティを考慮した設計や運用が必要になりますが、これらを管理できる人材の育成や確保は困難を極め、運用管理が破綻してしまうことが容易に想像できます。

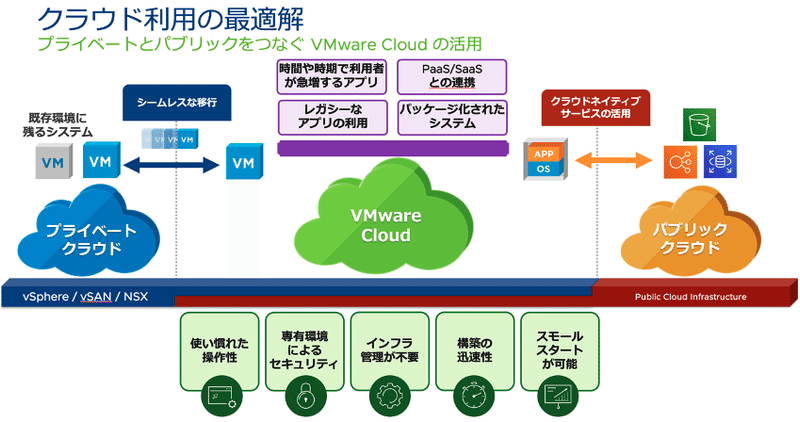

クラウド活用の最適解、VMware Cloudでハイブリッドクラウドを実現

VMwareが考える最適解は、プライベートクラウドとパブリッククラウドの中間に位置するVMware Cloudの活用です。

VMware Cloudは、パブリッククラウドのインフラを活用し、これまでオンプレミスやプライベートクラウドで広く利用されてきたvSphereのアーキテクチャをパブリッククラウド上の専有環境で提供するソリューションになります。

専用ホストを貸し出す仕組みですので、契約したホストリソース範囲内であれば仮想マシンを何台稼働させてもコストは一定で、流動的なコストが原因で予算化が難しかった課題を解決できます。

一方で、新入生ガイダンスやシラバス登録などシーズナリティのあるシステムで一時的に多くのリソースを必要とする場合においても、数十分でホストを追加しシステムを拡張することが容易に出来ます。

また、パブリッククラウドのデータベース、マシンラーニングなど、ネイティブサービスの利用も可能で、これまで以上に柔軟で自由度が高い環境を構築することができます。

ネットワークにおいては、プライベートクラウドとVMware Cloudを閉域接続することができます。SINET経由で接続することも可能です。

プライベートクラウドのネットワークをVMware Cloud 側へL2延伸することができる為、IPアドレスを維持したままクラウドへ移行させること出来ます。移行もオンプレミスのサーバ間を移動させる操作感でシームレスに移行することができます。

管理面においては、インフラ管理はもちろん不要で、使い慣れたvSphereの管理コンソールから従来の運用スキルやツールを活用し、プライベートクラウドとVMware Cloud上に配置したシステムをシームレスに一貫性のあるインフラ、ネットワーク、セキュリティ運用が可能になります。

これまで培ったvSphereの運用管理スキルで管理できる為、新たな人材やスキル習得に時間やコストをかける必要がありません。

VMware CloudはAWS,Azure,Google,Oracleなど、主要なパブリッククラウド上で既にサービスを提供しておりますので、目的にあったパブリッククラウドを自由に選択することができます。

いかがだったでしょうか。

プライベートクラウド側を共通仮想化基盤としSDDCを実現することで、無駄のない投資や運用管理を実現すると共に、VMware Cloudを活用しハイブリッドクラウドとすることで、これまでクラウド活用の障壁となっていた課題から解放され、パブリッククラウドのメリットを活かし、プライベートクラウド側との連携もとりながら、最適な教育・研究系システムと事務系システムの基盤構築と運用管理が可能となることがご理解頂けたかと思います。

次期基盤の検討を考えられている方は、今回ご紹介した内容を参考に検討いただければと思います。