鈴木治行の反復を糧に、スティーブ・ライヒの反復を再検討すること

正直にいう。《18人の音楽家のための音楽》や《大アンサンブルのための音楽》、《オクテット》の頃のライヒには賞賛を惜しまない私だが、最近の作品はそんなに、、、だった。それでも、プログラムノートにも曲名を挙げた、近藤譲の《スタンディング》や、一柳慧の《ピアノメディア》を演奏するような、徹底的に醒めた視点で、ライヒの反復を捉え直してみると、近作の音風景も違って見えるかな、と考えた。

音楽的反復とは高揚をもたらすもの、と一般には考えられている。それでも、敢えて反復を醒めた目でみてみる。鈴木治行の作品が今回演奏されるのは、鈴木がコンサートを企画制作するCIRCUITの代表だから、という音楽政治的にありがちな理由(そういうコンサートが実は食傷するくらい多い)ではなく、反復語法を使いながら、その高揚とは隔絶した地平にいる作曲家だからなのだ。

鈴木にとって反復とは、たとえば柔道で、袖を引き、袖を引き、袖を引き、袖を引き、袖を引き、袖を引き、袖を引き、したところで足を払う、的な、認識の真空状態を作るための地固めというところがある。よって、鈴木の作品を聴くということは、反復の高揚に酔いしれるのではなく、反復的な状態の裏に存在している作曲者の別の意図、というものを常に推定しながら音楽に向き合うようなもので、人間の短期記憶を駆使するゲーム(山手線ゲームのような)に参加するのに似ている。先の柔道の比喩に沿うならば、試合をしているという意識がなければ、「袖を引」かれることの緊張すら生じることがなく足を払われる意外性もない。結果、音楽を聴く楽しみも失われてしまう。鈴木治行作品は「ながら聴き」が出来ない、というのは、そういう音楽のコンセプトに依拠するものだ。

たとえば、これは今回演奏される鈴木の《Whirligig》の一節だが、疑似的な反復が多さは一瞥しておわかりになるだろう。ただし、この短い中でも、冒頭小節では、フルートとコントラバス、クラリネットとギターが組みになっているが、二小節目のおわりでは、フルートとクラリネットが組みになって短い音を吹く。ピアノは独立しているようで、実はフルートとコントラバスのフレーズを受け継いでいる。小節が進むにしたがってフルート&コントラバス&これを受けるピアノ、クラリネット&ギター、という組み合わせから、フルート&クラリネットという新しい組み合わせが生じ成長していくプロセスがみえている。

この作品では、同じものが反復しているようで、騙し絵のように、楽器の組み合わせやリズムパターンが少しずつ変化していく。この変化は、極めて複雑なリズム構造の中で、短い時間のうちに行われることもあるので、演奏家は一時たりとも気が抜けない。よって、常に醒めた頭で「反復」に対峙することが求められる。

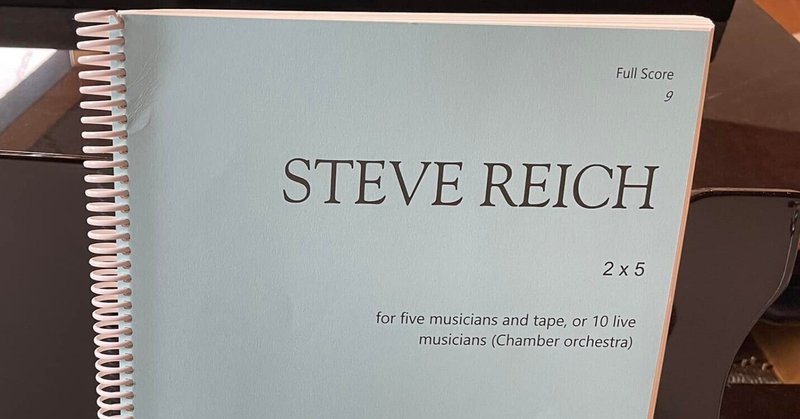

こうした反復に対する態度を、ライヒの《2×5》の演奏へと持ち込もう、というのが、今回の演奏会の裏テーマである。ただ、ライヒの作品は、20分の実質10重奏(実演の5パートと事前に録音された5パート)で、スコアの総ページが230ページにもなる大物。そうした超大な持続の中で、どこまで演奏家の集中力を持続させることができるか。それが、演奏の死命をわけることになるが、試みる価値はあると考えた。

というわけで、ぜひお聴きいただきたい。2023年12月8日。荻窪の杉並公会堂で19時開演でお待ちしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?