地雷部-log俺デッキフィーチャー#13 劇場版デュエルマスターズ 新世界は神龍連結とともに

⚠この記事はデュエル・マスターズのファンコンテンツであり、フィクションです。所有権ならびにその他権利につきましてはウィザーズ・オブ・ザ・コースト社のファンコンテンツ・ポリシーに準拠しており、且つ陰謀論とは無関係であることをここに明記します。

また、本記事はあくまでも筆者の理論に基づいて書かれたものです。筆者の知見が足りないか、そもそも見解が実際とは異なるおそれがあります。

「異なる考えが有る」程度に読んでいただいた後、コメントやTwitterでの空リプ等で感想いただければ幸いです。⚠

■プロローグ

「この度は皆さんに残念なお知らせがあります。」

「レクスターズは、正義ではない。」

「私の野望の捨て石だったのです。」

「超獣王来烈伝を巡る戦いは、私の計画を完璧にするためのエネルギー補完作業に過ぎなかった。」

「今日から私は、新世界の王。ドラゴンは、我が配下となります。」

「皆さんは、ドラゴンの支配に従っていただきます。」

「……では、グッドラック。」

■《新世界秩序》、その実態に迫る

これは、Volzeos-balamordによる超獣世界の統治が為された世界線からの物語。読者の皆様におかれましては、この世界を如何お過ごしでしょうか。OMOchiです。

「パラレル・マスターズ」の名に相応しい、先述した龍による統治の世界線を創り出す呪文、それがこの《新世界秩序》。

何かと不穏な名前はさておき、ついに登場したラッカ(火/光/水)カラー、そしてアナ(自然/水/闇)カラーのキング・セルと、その2枚が組み合わさることで発動できる超大型呪文。

この効果に、『デジャヴ』を感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

恐らくその感覚の正体はデュエル・マスターズPLAY's第9弾にて登場した、《バイオレンス・フュージョン》でしょう。

サポートする種族こそ違えど、マナゾーンと墓地から際限なく展開する効果は同じ。更にはスピードアタッカーとブロッカーを与えるという強さから、《ラッキー・ダーツ》から発動できない様になっているだけでもまだありがたく見えます……見えるだけです。

また、これは《新世界秩序》にも言えることですが《轟破天九十九語》や《神歌の歌姫 アマテラス・キリコ》、同パック内に収録されている《予言のイザナイ コットン》等のように『踏み倒し先にほぼ制限がないカード』を利用する際に、踏み倒すカードの理想形をデッキに求めようとすると、どうしてもデッキとしての出力が安定せず、『事故る』ような状況に陥りかねません。

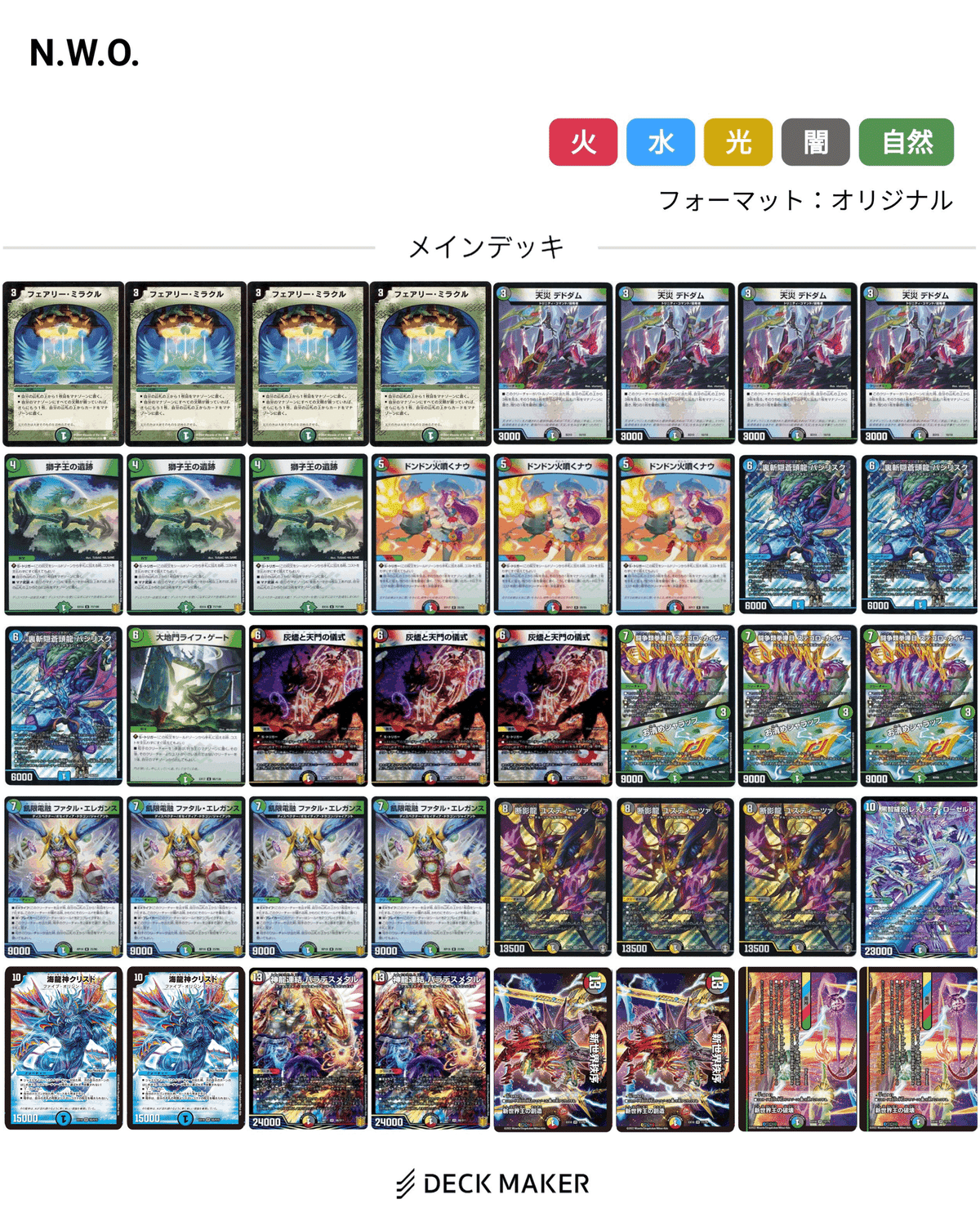

これはその理論を実証するために作成した、『《神歌の歌姫 アマテラス・キリコ》から、《天龍神アークゼオス》を除いた五(四)大龍神を踏み倒す』デッキレシピです(《アークゼオス》は、彼が場に出せるクリーチャーはドラゴンサポートとは程遠いために非採用としました)。

その動かし方としてはこちらの記事同様に、

基本的には7マナ以上かつマナゾーンか手札に《神歌の歌姫 アマテラス・キリコ》が来るまでマナ加速。

頃合いを見て《青狼の王妃 イザナミテラス》を場に出し、登場時効果で8マナ以上に増やした所から《 アマテラス・キリコ》へ進化、攻撃時効果で龍神を踏み倒し、そのカードパワーで制圧する……というものです。

しかしこのデッキには幾つもの脆弱性が残っており、

●デッキのうち3/10が踏み倒し前提のカード

●《ドンドン火噴くナウ》で必要な火文明は《炎龍神 ヴォルジャアク》とこのカード自身でしか賄えない

●《黒龍神モルナルク》が基盤色マナとして機能しない

等の欠点があります(恐らく欠点を全て挙げれば話が脱線しかねないため、ここで止めておくことにします)。

このため踏み倒し系のカードを利用する際は最大値を求めず、安定した動きを優先した方がデッキとして完成する傾向に有ります(【神歌繚乱】における《ボルメテウス・サファイア・ドラゴン》&《暴嵐竜 Susano-O-Dragon》、【青緑轟破天】における《水上第九院 シャコガイル》など)。

ここで議題として挙がるのは、『どのようなドラゴンを踏み倒せば良いのか』でしょう。

最大値を求めない方がデッキとしては安定する、しかし13コスト&特殊な方法での発動はほぼ不可能な呪文を使うだけの対価は欲しい……

その願いを解決する方法として、私は二つの手段が有ると考えています。

1つめは『コスト7~8の器用なドラゴンを6~8体ほど展開する』という手段です。

同一ギミックを持つ既存アーキタイプを例にとると、【刃鬼】が挙げられるでしょう。

あちらの代表的な動きとしては《特攻隊長 鬼流院 刃》や《リュウセイ・天下五剣カイザー》、《メヂカラ・コバルト・カイザー / アイド・ワイズ・シャッター》等の、

戦線維持能力の高いハンターを《「必勝」の頂 カイザー「刃鬼」》の効果で大量に展開し、《不敗のダイハード・リュウセイ》などでフィニッシャーに転用する、というものです。

仮にそのターンで相手を倒しきれなくても、強固な盤面と圧倒的リソース差で反撃を許しません。

この理論を転用した上で《新世界秩序》で場に出す対象が、《龍風混成 ザーディクリカ》や《覚醒連結 XXDDZ》などの中継ぎとして優秀な、前述したコストの現代パワードラゴンになるとどうなるのか。

《ギャイア》と《XXDDZ》で全てを破壊します。

ご覧いただいた通り、『本来場に出したい筈のドラゴンだけで相手をどうにか倒せる』デッキになりかねません。そうなれば本末転倒です。

そこで提唱するのがもう1つの手段、『コスト9~10以上の強力なドラゴンを2~3体展開する』という理論です。

同一ギミックを持つ既存アーキタイプを例にとると【轟破天九十九語】や【バルガライゾウ軸連ドラ】などが挙げられるでしょうか。

提示したアーキタイプがこの手段を採るとなれば、《龍世界 ドラゴ大王》、《「修羅」の頂 VAN・ベートーヴェン》、《光神龍 スペル・デル・フィン》などのゲームセット級のクリーチャーを複数体展開し、それだけで勝利する方法を採ることと思われます。

勿論《新世界秩序》を用いてそれらを展開しても良いのですが、使用するカードの種類が多いと、それだけでデッキの残存スロットが減少していくというデメリットをルール上抱えております。

それを解決するためには、『最小枚数でゲームエンド級、或いは次のターンを確実に迎え、ゲームに勝てる程のパワーを出力する』必要があります。果たしてそのようなカード、存在する訳が……

……有るのでは????

しかしこのカードが止めるのは《新世界秩序》を発動した後もなお耐え抜く僅かなクリーチャー、呪文はどうやって止め……

……『決まって』しまった。

■新世界、構築完了

先に挙げた『コスト7~8の器用なドラゴンを6~8体ほど展開する』タイプの【5C新世界秩序】の基盤を流用しつつ、13マナ充填するまでの時間を稼ぐためにややコントロール寄りのミッドレンジに仕上げました。

■採用理由

タップインする多色のカードが多いこのデッキにおいて、昨今のデッキに多い2マナのカードを初動とするには些か不安であると感じました。

このため2マナ初動で次の動きが引けるか否かを焦りながら動くよりも、3マナ初動でマナを万全に増やし、多色カードをマナに埋めてもある程度アドリブが効く範囲で安定して動いた方が強いと思ったので、今回はこの御二方を初動として4枚ずつ採用としています。

CSプロモーションカードになって一時期話題となった1枚が、このデッキに参戦。

同じマナを増加させるデッキの中でも、2マナで初動のカードを使用するデッキが幅を利かせている昨今ではあまり見かけなくなりましたが、今でもそのマナブースト性能は健在。

《ミラクル》、《デドダム》から繋ぐも良し、シールドから発動するも良しの1枚です。

後述する《ドンドン火噴くナウ》と使用するターン数が被りますが、しっかりとマナを伸ばして後続のドラゴンに繋げられるので、いずれか片方を引ける現実的な線引きとして3枚採用としました。

《獅子王の遺跡》と同様にマナ増強要員として働きつつも、高コストクリーチャーを多く採用したこのデッキにおいて、その除去効果を存分に活用できる1枚です。

《獅子王の遺跡》と同様、《ミラクル》や《デドダム》から繋げる線引きとして3枚採用としました。

墓地にある《断影龍 ユスティーツァ》、《飢限電融 ファタル・エレガンス》を場に出す為に使用します。

S・トリガーにより発動しても、自ターン中に手札から使用しても隙がない非常に優秀な1枚であり、前述したクリーチャーを復活させると、

《ユスティーツァ》を蘇生させた場合は

・1体確定除去+13500未満破壊(ユスティーツァ自身の効果と、《灰燼と天門の儀式》のバトル効果によるもの)

・2枚盾増加

・パワー13500ブロッカー

の計5体分の妨害として、

《ファタル・エレガンス》を蘇生させた場合は

・2体バウンス

・9000未満1体破壊

・1枚盾追加

・擬似除去体制付きパワー9000ブロッカー

の計4~5体分の妨害として活用できます。

当該クリーチャーは《デドダム》や《火噴くナウ》で能動的に墓地に送ることができるため、想定しているよりも狙って妨害のための布陣を敷く事が可能です。

4枚採用も視野に入るだけのコンボ性能はしていますが、単色カードと多色カードの枚数比にデッキが耐えられなかったので、3枚のみの採用としました。

《13番目の計画/サファイア・ミスティ》を超次元ゾーンに採用すれば不可能ではありませんが、そうすると、メインデッキが40枚であることを前提として採用した他の大部分のカードが必要なタイミングで手札に加わる確率が低下するため、今回は彼女を非採用としています。

マナゾーンにクリーチャーを置くことも多いこのデッキにおいては、隠し球として遺憾無くその性能を発揮できる1枚です。

この『クリーチャーを場に出す』効果は『マナゾーンに置く』効果で選んだクリーチャーが置換効果により場に残っても、当該クリーチャーのコストを参照して使用できるので(裁定変更のおそれあり)、大型獣を使用するデッキに対して高いカウンター性能を誇ります。

しかし相手が大型獣を主軸に据えたデッキでない場合にはめっぽう弱いので、1枚のみの採用としました。

マナ回収から墓地リセット、メタクリーチャー破壊までなんでもござれ。

恐ろしいほど器用な1枚ですが、主に運用するのは《お清めシャラップ》側。

3マナ初動をより強固にする、または緊急時のデッキ回復ならびに相手の墓地リソースへの干渉を行う為のカードとして採用しております。

また、呪文側を使用した後は《灰燼と天門の儀式》や《新世界秩序》での蘇生にも対応しており、無駄にならない1枚です。

枚数は《火噴くナウ》や《獅子王の遺跡》同様、『デッキ枠を圧迫しない範囲で手札に来て欲しい』ために3枚としました。

コスト7〜8のドラゴンを大量に出すタイプの《新世界秩序》デッキでも使用しましたが、個人的に「レアリティに対するカードパワーがいい意味で釣り合ってない」と感じる1枚です。

展開から除去までクリーチャーに頼ることが多い現代デュエマでは、クリーチャーを手札に戻す効果と再展開のために相手が出したクリーチャーに反応してマナブーストする効果は強力。

貯めたマナで《新世界秩序》も発動し易くなるため、主軸として4枚採用しました。

このようなマナゾーンという公開領域を拡張するカードと、それらを参照してプレイするカードの相性が抜群であることは、先の理論の先駆者とも言えるこの記事でも言及されております。

併せてご覧下さい。

(掲載を許可していただいたのまろかさん、重ね重ね感謝申し上げます。)

また、《新世界秩序》から出すと《零獄接続王 ロマノグリラ0世》などの『詰み』要素に対して、登場時効果と併せて完全に対処できる事も、数ある強みの内の一つです。

実は筆者が発売当時からドラゴン主軸の【5Cコントロール】で擦ってやまないカード。

《灰燼と天門の儀式》からの蘇生は勿論、《獅子王の遺跡》を発動した次のターンに召喚しても十分にその性能を発揮できます。

《 ユスティーツァ》の破壊効果を使用するにあたって、王来編における現代の高コストクリーチャーはEXライフなどの除去耐性を前提としたカードが主流となっているためにやや風向きが悪い状況ですが、攻撃するより先にその耐性を無くしておくことで得られる利点も少なくありません。

破壊効果は単に除去し終えるまでのハードルを下げるだけでなく、《聖魔連結王 ドルファディロム》などの効果を先に誘発させることで後のターンを有利に進めやすくなります。

さらにこの効果は『自分のドラゴンが場に出た時』に発動するため、後続のドラゴンをより強力にサポートすることが可能です。

この目論見を相手が見透かし、場の《 ユスティーツァ》に対して除去カードのリソースを割いても、その分別のクリーチャーの展開を許す羽目になるので、陽動作戦のような運用が可能になります。

また、シールド増加能力は同様の能力を持つ《滅印連結 ヴァルハルザーク》と違い任意効果であるため、緊急時にデッキアウトの心配が無くなるという点において優秀です。

枚数は優秀な中繋ぎとしての運用を考慮しつつ、コンボ向けの性能であることを加味して3枚のみの採用としました。

当リストにおいて、類似した効果を持つ《滅印連結 ヴァルハルザーク》ではなく《断影龍 ユスティーツァ》を採用した最大の理由と言えるクリーチャーです。

《大地門ライフ・ゲート》や《灰燼と天門の儀式》から出し易く、戦線維持能力に特化しています。

それだけでなく、《ユスティーツァ》が場に居る時に場に出すと

・ユスティーツァの効果により1体破壊、これにより墓地に送られれば1枚盾増加

・自身の効果で1体を攻撃不能に

・ブロッカー1体を用意

という、合計3~4体分の攻撃を妨害できるため非常に優秀です。

枚数に関しては終盤にいち早く手札に抱えておきたいという事情を加味して3枚採用としました。

また、同様の妨害を行うシノビとして挙げられるのは【5Cコントロール】でお世話になった人も多い《怒流牙 サイゾウミスト》ですが、あちらはニンジャ・ストライクを使用した際に《火噴くナウ》等で墓地に置いた、《新世界秩序》での蘇生先となるドラゴン諸共デッキに戻してしまうため不採用としています。

このデッキは《ファタル・エレガンス》等でマナをひたすら増加させる上に《 ユスティーツァ》と《バジリスク》のコンボによる耐久を行う都合上、デッキアウトまでの期間が非常に短く、更には《新世界秩序》から《海龍神クリスド》を出すため、フィニッシャーを用意する前にライブラリアウトが発生する事も珍しくありません。

このため《新世界秩序》に対応しつつ、デッキ切れで負けないためのお守りとして1枚のみ採用しました。

ゲームに勝つカード、クリーチャー部門。

このデッキにおいては《新世界秩序》から場に出す事が大半であるため、《とこしえの超人》等のような、方法を問わず直接場に出すことを許さないクリーチャーへの懸念は必要ありません。

それでも場に残るクリーチャー(主にドラゴン)はブロッカーの有無にかかわらず、このクリーチャーがタップさせているため、このクリーチャーへの対抗手段はほぼ無いに等しいと言えるでしょう。

仮に次の相手ターンに相手がEXライフをブレイクしようものなら全タップ能力が再度発動するため、攻め手を失った相手を高みの見物と言わんばかりに、その次のターンで破壊できます。

また、《新世界秩序》が発動出来ず且つ13マナ以上ある状況下で普通に場に出しても、前述した遅延性能から第一線級の活躍っぷりを見せてくれます。

枚数に関してはデッキのギミックの都合上、ゲーム終盤に公開領域に1枚でもあれば良いため、2枚でも十分であると判断しました。

ゲームに勝つカード、呪文部門。このカードも《新世界秩序》から場に出す場合が多く、このデッキにおいて大概は《神龍連結 バラデスメタル》の攻撃後に攻撃することの多い1枚です。

《バラデスメタル》攻撃後の盾1枚も残らない場所へ迫り来る、元来持ったジャストダイバーによる選択不可効果と《新世界秩序》で付与されたスピードアタッカーから繰り出される不可避の一撃、並大抵のトリガー程度では止まらないその様子は《禁断竜王 Vol-Val-8》を彷彿とさせます。

さらに、《S・S・S》等の全体タップ効果を持つ呪文は《新世界秩序》発動時点で手札2枚以上ならドロー効果と併せて無効化できます。正に獅子に鰭と言った具合でしょうか。

枚数に関しては《バラデスメタル》と同様に、ゲーム終盤に公開領域に1枚でもあれば良いため2枚採用としました。

《新世界秩序》(《新世界王の創造》ならびに《新世界王の破壊》)

本デッキのフィニッシャーです。

各キング・セルの色はとても優秀ですが、組み合わせて発動する呪文はマナコスト上の観点からゲーム終盤に一度発動するだけで良いので、大人しく2組だけの採用としました。

■デッキの動かし方

ここまで役割や枚数を含め細やかにカードを解説しましたが、このデッキの動かし方は至って単純。

13マナ以上貯めて、マナゾーンから《新世界秩序》を発動し、《神龍連結 バラデスメタル》と《海龍神クリスド》を同時に場に出した後に、《バラデスメタル》でワールドブレイク。《海龍神クリスド》で直接攻撃。

これに尽きます。

各種妨害要素については、先の項目で個別に解説したカードを状況に応じて使用し、対応して下さい。

■終わりに

かなりの長文となってしまいましたが、ここまで読んでいただき誠にありがとうございました。

本記事では《新世界秩序》と相性の良いサポートカードをドラゴンとして、フィニッシャーであるドラゴンとのシナジーを加味したデッキを紹介しましたが、フィニッシャーとなるドラゴン以外のサポートカードに関しては一考の余地があります。

《自然星人》や《ドルツヴァイ・アステリオ》等、公開領域を過剰に拡張するカード等が挙げられるでしょうか。

まだまだ改良の余地はあると思うので、没にした理論も含めて引き続き多角的にこのカードを研究していきたいと思います。

是非皆さんも組んでみてはいかがでしょうか。

それではまた別の記事でお会いしましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?