古代も近代も理想の地だったらしい網走

先日の『ブラタモリ』は訪問地が網走だった。知っている土地でタモリさんが「へぇ~」と驚きを持って感心、納得する姿は嬉しくなる。

元々好きな番組なのでよく視聴しているが、この番組の効用として、知らない土地のことに興味がわいて行ってみたくなるというのがある。

今回網走編を見て、もうひとつ、自分の知っている土地や知識に出演者が驚きを持って感心する姿がたまらなく嬉しいということに気がついた。

また、たとえ地縁があっても知らないことがあるのが、また楽しい。網走港に天然の岩礁を利用したドックがあるなんて知らなかった。しっかり調べているなぁと感心する。

さて、番組はいまや網走で最もホットなスポットとなった網走監獄の視察からスタートした。監獄の話題は、先に「歴史ヒストリア」での特集と重複するところがあったが、次第に地理条件など「ブラタモリ」らしいトピックになっていった。

気づいたら、案内者がいつの間にか米村衛氏に変わっていた。モヨロ貝塚館の館長であり、モヨロ貝塚発見者米村喜男衛氏の孫である。

番組は、刑務所、囚人を労働力とした道路敷設、網走港の立地に話題が移って、そろそろエンディングかと思ったら、見覚えのある遺跡に移動するのがわかってちょっと興奮した。

最終盤にご一行が訪れた遺跡は「モヨロ貝塚」である。

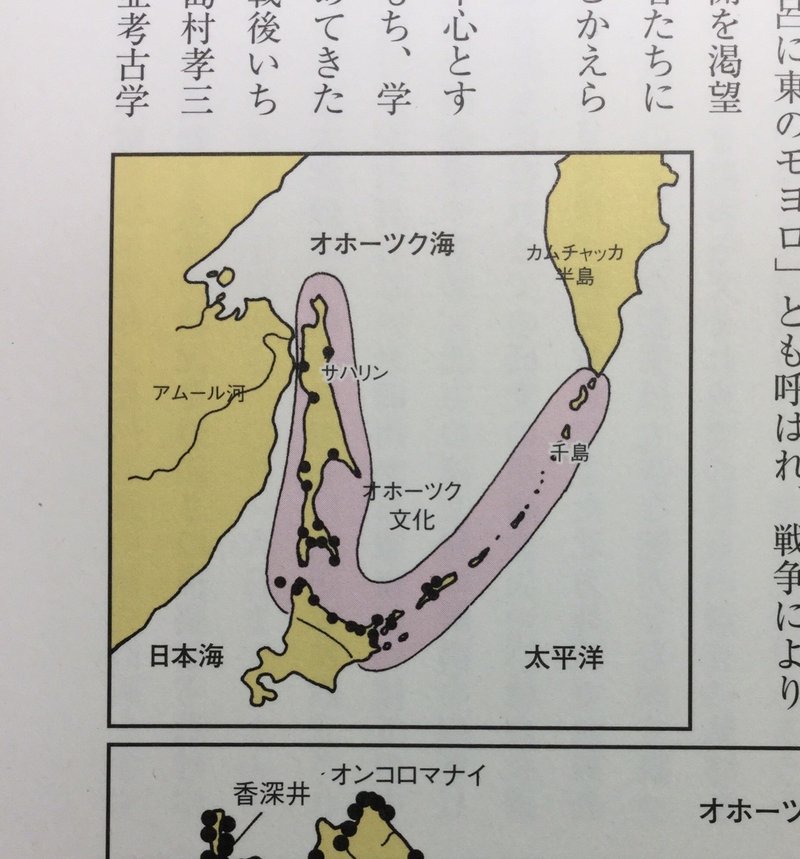

番組中でも紹介されていたが、古代のオホーツク海沿岸には縄文でも弥生でも無い、独自の文化を持ったオホーツク人が生活していた。モヨロ貝塚は、そのオホーツク文化の南端に位置するそうである。

番組で紹介されていたフリップの図は、上記の本『北辺の海の民』にも記載されている。

番組は、日本の北辺の防衛拠点として網走が発展したことが紹介され、加えて古代オホーツク文化人の南端が網走であったこと、それらが世代を超えて重なり合っている地であった、という感動的な解説で締められていた。

研究者がこのことに気づいたとき、感動しただろうなぁ。

網走は内陸ほどシバレることはなく、汽水域では貝類が豊富で、丘にはドングリや野生動物など、食糧の確保が重要課題だった古代人には理想の地だったに違いない。オホーツク文化人にとっては「乳と蜜の流れる地」だったのではないだろうか。

「オホーツク人」や「オホーツク文化」については、司馬遼太郎の著作でも紹介されている。「街道を行く」シリーズ『オホーツク街道』にて米村喜男衛氏の足跡と発見の経過を語り、日本人の源流のひとつにあることに思いを馳せている。

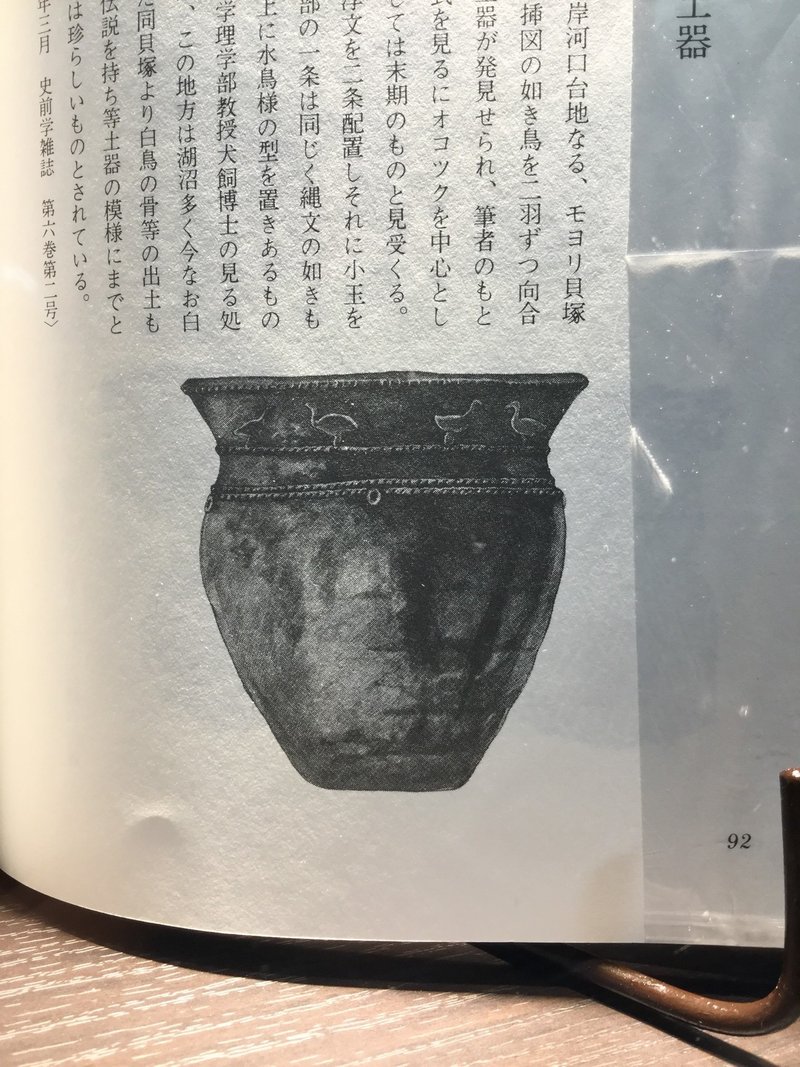

で、このオホーツク人、縄文式でも弥生式でもない「オホーツク式土器」という独自の特徴がある。この土器に、私のハートはわし掴みされた。

土器自体はかなり素朴なのだが、くびれの周辺に装飾が施されているのが特徴とのこと。その装飾が、ちょっとマンガというかキャラクターっぽくないですか。古代人とはいうものの、そのセンスは現代人と変わらないのではないかということに驚いた。

よく考えたら、同じ人間なんだよなぁ。文化的な環境は大きく異なるけど、自然から受ける感覚、発想は、同じようなところがあっても全然不思議ではないじゃないか。

そうおもったら、がぜん実物が見てみたくなった。

そういう思いを持って付近の博物館を回っていたら、それほど遠くない隣町の北見市常呂町にある「ところ遺跡の森」に、いろんな種類が展示されていた。良いね。

それが、こちら。

カモメでしょうか。M字に描くのは昔も一緒なのだ。

ヘビ、ではなくてアザラシなどの海獣だそう。画伯だ。

出ました、熊の足あと。可愛らしい。どこかのメーカーみたい。

人間の感覚は、今も昔も本質的には変わらない。古代人の感覚だって、我々もわかるはずなんじゃないだろうか。

なんてことを思ってみたりする。

網走、ロマンあふれる良いところですよ。