中央構造線と神籬から紐解く古代日本(1)

神籬石の分類

神籬(ひもろぎ)とは、古代の日本において、神が降りてくるとされるもののこと。依代(よりしろ)とも言います。巨石や樹木などの自然物が神籬とされる事が多く、そのなかでも個人的に関心があるのは巨石信仰、立石信仰です。

僕がこれまで見聞きしてきた情報からざっくりまとめると、神籬とされる石は大きくわけて二種類に分類できます。一つは古代人がもともとそこに存在していた自然の巨石を神として祀った巨石信仰。この巨石信仰では、石の場所は元の場所から大きくは動かされていないものと思われます。これは純粋な意味での神籬石です。

そしてもう一つは、地理的な要に置くことを目的として、他所から移動させてきたもの。ここでは便宜上、前者を仮に「信仰石」。後者を「要石」と呼ぶことにします。学術的に正式な分類ではないので、よそでこう呼んでも通じません。

二種類の要石

その要石もまた二種類に分類できると考えます。

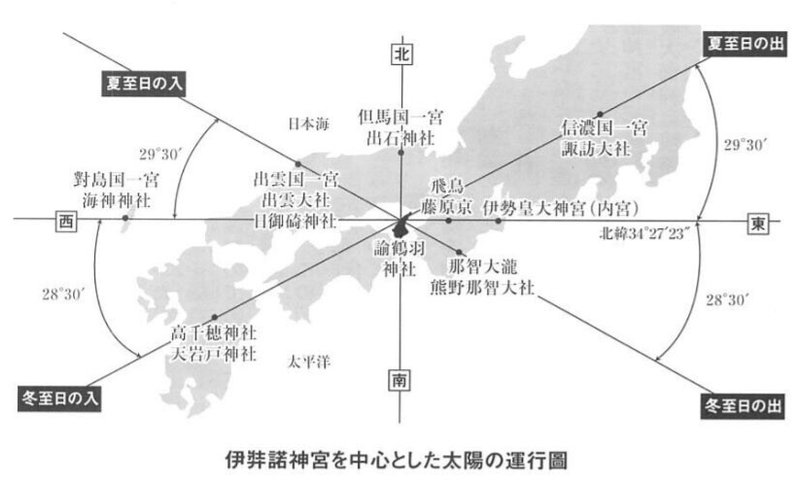

一つは、太陽や月などの天体の動きと関連するもの。これは「レイライン」の概念に通じます。レイラインとは、1921年にイギリスの古代遺跡が直線上に並んでいる事を発見したアルフレッド・ワトキンスによって提唱された概念です。日本におけるレイラインは、淡路島の伊弉諾神宮の宮司が公表した陽の道しるべ図などがあります。

陽の道しるべ図

そしてもう一つは、動物的な直感力によって目には見えない何らかのエネルギーを感じ取った場所に置かれた要石。この直感力は、西洋文明の発展とともに現代人がほぼ失ってしまったものです。この種の要石が置かれる場所は現代で言うところの「パワースポット」と言えるでしょうか。そこに山があれば、要石を置かずとも山そのものが要となります。現代科学ではその源になるエネルギーが何かは解明されていませんが、個人的には火山活動や地球の磁場と深い関係があるように思います。

前者のレイラインの要石が、古代の天文学に基づくいわば「知の要石」。後者がそれとはある意味で対照的な「感覚の要石」と言う事もできますね。

まとめると、自然の巨石を神籬として信仰した「信仰石」、天体観測による道標的な意味で意図的に置かれた「知の要石」、地球のエネルギーを動物的直感で感じ取って置かれた「感覚の要石」。計三種類に分類できます。

いずれも、時代を経る間に他民族の流入や戦乱などによって、その石が持つ意味を正しく伝える者が次第に減っていった。そしてすべてがごちゃまぜに「神籬」として伝えられ、さらに後世になるとそこに神社が建てられた、と僕は考えています。

パワースポットならぬ“パワーライン”中央構造線

日本を衛星写真で見ると、九州から中央アルプスにかけて、東西に日本列島を貫く超巨大断層である中央構造線がはっきりと視認できます。阿蘇山から四国の剣山、奈良の吉野、伊勢と経由し、僕の神社めぐりのルーツである三河の石巻山も中央構造線の真上にあります。石巻山のあたりから角度を急に変えて天竜川に沿って北上し、長野県の諏訪大社へと続きます。その途中にはゼロ磁場として有名な分杭峠もありますね。

長野県から先は、中央構造線ができた頃より後の地殻変動の影響で地形が変わったため衛星写真からの視認は難しくなりますが、実際には東に伸びて太平洋の海底までずっと続いています。

中央構造線の上に位置する場所を実際に訪れてみると、なぜか居心地が良いと感じる場合がとても多いです。その居心地の良さを言葉で表現するのは難しいのですが「空間が開いている」という感覚がします。きっと古代の人もそれを感じ取り、中央構造線上に信仰の対象として神の依代となる神籬を置き、それがのちの伊勢神宮や諏訪大社などとなったのではないでしょうか。

陽の道しるべ図の誤り

ここで、淡路島の南端にある諭鶴羽山(諭鶴羽神社)、そしてその先にチョコンと飛び出た沼島に注目してみると、これも中央構造線の真上にあることがわかります。

陽の道しるべ図でも諭鶴羽神社は重要視されているようで、中心地にその名が明記されています。しかし、図では伊弉諾神宮の真南に諭鶴羽神社があるような書き方で、南北方向のレイラインに乗るかのように読めますが、このレイラインを検証してみると、諭鶴羽神社は伊弉諾神宮の真南ではなく、約8度のズレがあります。

諭鶴羽神社はイザナギ・イザナミの二神を祀り、明らかに伊弉諾神宮と繋がりがある事がわかりますが、8度ものズレは誤差の範疇とは言えません。この不可解な点は「知の要と感覚の要の混同」と考えれば合点がいきます。諭鶴羽山は中央構造線上のエネルギーを古代人が感じ取った感覚的要。そして伊弉諾神宮は太陽の運行に関連する知の要。それぞれ別のルーツを持つ信仰が時代の移り変わりとともに混同されていったと推測します。陽の道しるべ図に諭鶴羽神社が書かれているのは、イザナギ・イザナミの二神を祀っているという事実から、レイラインに載せたいという作為が働いて、8度のズレを「無かったこと」にし、こじつけてしまった結果だと思われます。

同様に、図では伊弉諾神宮から見て冬至日の出の方角に熊野那智大社があることになっていますが、実際には熊野那智大社はそれよりずっと南にあります。冬至日の出の方角にあるのは花窟神社です。この図を作る際に「冬至日の出の方角だけ知名度がない花窟神社なのでは格が釣り合わない」と考えたのでしょうか?それでここでも角度が違う事実を無視して熊野那智大社を当てはめた…とか。あるいはただ単に花窟神社の存在を知らなかったのかもしれません。

僕が熊野に実際に行ってきた印象としては、花窟神社こそ熊野の地でもっとも格が高い特別な場所だと感じました。イザナミの墓所でもあるので、伊弉諾神宮との関連性も十分。もし僕が「陽の道しるべ図」を作るなら、冬至日の出の方角に入る神社はむしろ花窟神社以外には考えられないですね。

続く。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?