題名を「人生四百五十年の思い出話」とした理由(その2)

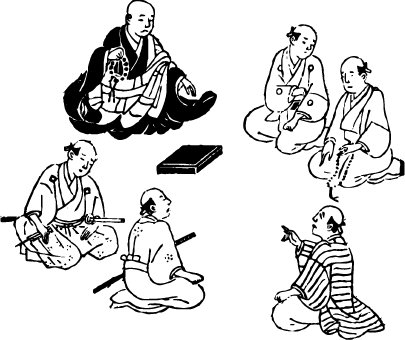

私の過去生は前回にもお話した通り、新興宗教の教祖のような立ち位置で信者を集め、アヘンを使って中毒患者を作り、お金を集めるというとんでもなく悪徳な“破壊僧”でした。

もっとも、この頃の僧侶というのは人々のために尽くす、仏の教えに正面から向かい合って精進するという“真っ当な僧侶(?)”と、今で言う“反社会的組織”の方々とあまり変わらないことをし、武力を持った僧兵を飼い慣らして勢力を広げる“破壊僧”とが、それなりの割合で存在していました。そのため、情けないことに、特別悪いことをしていたとは考えていなかったように思います。

そして、その“罪滅ぼし”という訳ではなかったのですが、集めたお金は貧しい人への“施し”として使っていました。困ったことに反省することも無く、まるで“義賊”(正義の味方)にでもなったような気分で、“良いことをしている”と思い込んでいました。今振り返れば本当に思い上がっていたように感じます。

それはさておき、いよいよ処刑される時が来ました。

後ろ手に縛られ、表現はあまり良くありませんが、目隠しとして褌の小さいバージョンを頭に付けられました。「いよいよ処刑されるのだな」と思いましたが、目隠しの御陰で何も見えないので「気付いたときには首が切られて終わっているのだな。案外あっけない終わり方だが、それもいいか」と落ち着いていました。

しかし、事はそう単純ではありませんでした。

首が切られたとき、その首が前に落ちるように前屈みさせられたのですが、その段階で目隠しが顔を離れ、おでこから真っ直ぐ垂れ下がったのです。そうしたら、出来た隙間から鈍く光る介錯人が持つ刀が丸見えとなったのです。「あの刀で首を切られるのか」と思うと急に怖くなり、自分を切るであろう刀を自然に目で追っていました。

それに気付かれ、傍らにいた介添人から「往生際が悪い!しっかり前を見ていろ!」と注意を受けましたが、そうは言われてもその根源である刀が見えるのだから仕方ないと言えば仕方なかったと思うのです。簡単な話、目を瞑ってしまえばいいのに、それが出来ない不甲斐のない自分と、死に際で向かい合うことになりました。

そうこうしているとき、不意に「簡単に死なせてもらえると思うな!」という声が聞こえたのです。

その声に気を取られ、「いったい誰の声だ?」「何で今そんなことを言う?」と考えている最中に、気が付いたら首が切り落とされていました。介錯人の腕が良かったのが幸いして、首を切られた感覚や痛みは全くなく、気付いたら近づく地面だけが見え、意識が遠のいていったのです。

そして再び意識が戻ったとき、“雨蛙”に憑依させられていました。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?