「どうするの?」トレーニング

はじめに

本稿では筆者らが公立小学校において実践してきた「情報モラル学習」や「シチズンシップ教育」、「特別支援教育」や「人権教育」という従来「教科外」という領域でとらえられていた学習での研究成果をふまえながら、文部科学省小学校学習指導要領「特別の教科 道徳」に示された「葛藤場面や衝突場路面において『自分ならどうするか』という観点から道徳的価値と向き合うとともに、自分とは異なる意見をもつ他者と議論することを通して、道徳的価値を多面的・多角的に考える」ためのトレーニング方法を示すことを目的としています。

特別支援教育デザイン研究会(会長 前迫孝憲大阪大学名誉教授)での本研究は当初、「特別支援を必要とする児童生徒を持つご家庭の保護者の方々」への支援ポータルサイト構築の中で、利用コンテンツ開発として行ってきたものでした。

しかし、特別支援を必要とする児童生徒の保護者の方々だけではなく、特別支援学校での指導に携わられておられる先生方や保育園・小学校をはじめとする特別支援教育を必要とする子どもたちとかかわられておられる先生方の要望もあり、その内容を理解していただき、今後の学校現場でも活用していただければと願い、指導テキストとして再構成することにしました。

教材は手に入れられても実際に使うためには指導テキストが必要だという声をたくさんいただきました。現職の先生たちにも協力していただきなるべく使いやすく説明しておきます。

この指導テキスト作成にあたっては、筆者の主催する「八幡市特別支援教育研究会」の関口佳子さん木下洋子さんや「NPO法人くりえぃてぃぶキッズ」の堀川紘子さん伊藤初美さん北野達也さん溝渕誠太郎さん平島和雄さん、教材開発に協力をいただいた山本寿さん中山大輔さん宮田学さん井上美鈴さんたちをはじめとする国公立学校教員の現職、元教員の多くの先生方や特別支援教育デザイン研究会の方々、株式会社イングラムジャパンのご協力を得て作成しています。ノーマライゼーションを模索する学校現場において、本書を活用いただき、子どもたちが楽しみながら、多様な価値やそれぞれの意見の違いに気づけるように、子どもたちの実態等に配慮しながら、若い先生方の創意工夫で活かしていただければ幸いです。

特別支援教育デザイン研究会は、平成17年度「子どもゆめ基金」(独立行政法人国立青少年教育振興機構)の教材開発・普及活動に参加するため結成された特別支援教育研究実践委員会から引き継ぎ、前迫孝憲大阪大学名誉教授を会長として障害のある子どもの自立と社会参加を目的に、特別支援教育に関わる教職員や保護者、地域のボランティアへの支援活動を、様々な専門家、関連機関との連携により取り組んでいます。使用するプリント等は「特別支援教育のための教材」サイト(http://www.e-kokoro.ne.jp/ss/1/)において無料でダウンロードできるものを使用しています。

「どうするの?トレーニング」とは、

特別の教科 道徳における教材支援システムの開発を行う中で考案されました。教材プリント等は「特別支援教育のための教材」サイト(http://www.e-kokoro.ne.jp/ss/1/)において現在までに蓄積された無料でダウンロードできるものを使用しています。

トレーニングを実施する時間は必ずしも「特別の時間 道徳」である必要はありません。利用する学級の「学級活動」「特別活動の時間」「生活科」「総合的な探求の時間」等クラスの実態に合わせて「スポット」での「投げ込み教材」としての利用や「クラスづくり」として「教科」として「カリキュラム等」に位置付けることもできます。

クラスづくりの取組として扱う場合は

① 年度初めの「Q-U」などの「学級満足度のスクーリニングテストによる分析

② 「どうするのトレーニング」教材の選定

③ 「どうするのトレーニング」教材の実施、シェアリング

④ 年度末における「Q-U」などの「学級満足度のスクーリニングテストによる検証というアプローチが有効でした。単発的な投げ込みではなく、計画的な取組が必要で、クラス単位での実施より、系統的なカリキュラムへの位置づけがより有効な効果が見込まれますが、とりあえずクラスに必要だと思うことをやってみるといことも大切だと思います。

なぜ、取り組んできたのでしょうか。

変化する時代に必要な子どもたちの「行動規範」をどのようにして教えればいいかということにすこし戸惑いがあったからです。

スマートフォンをはじめとした情報端末の使用が急激に低年齢化する中で起こる種々のトラブルから「情報モラル教育」の必要性が声高に叫ばれ、これらを契機として社会でもようやくその必要性を感じ始めWebという新しい世界での「道徳」や「モラル」への論議が始まりました。

すでに、2020年から「新しい教科 道徳」が学習指導要領において示され実施されています。しかし、リアル社会での行動規範がWebなどで構成されるバーチャルの世界でも通用するかどうかは、まだ定かではない状況だと思います。

さらに2020年から始まったコロナ禍において、オンライン学習への注目が始まり,急激な社会の情報化とともにWEB上での児童・生徒を取り巻く生活環境は大きく変化しようとしています。SNSやインターネットの発展という知識基盤社会の大きな変動期にあって、子どもたちが今後生きていくのであろう新しい社会における行動規範が求められているわけです。

「学力を付けるためには、学習規律が基本!」というスローガン

小学校でも「学力を付けるためには、学習規律が基本!」というスローガンをかかげ、厳格な点検活動を試みるという、一昔前の中学校で行われていたような圧迫指導が行われ、そのうち、子どもたちの生活上の乱れも大きくなり、窓ガラスは割れ、物は壊され、上靴も下靴もなく平気で校舎内を歩く高学年の児童がでてきたり、朝会など全校が集まったときには騒がしく、話が聴けないという課題があるということを聞くことがありました。

先生たちは各クラスでそれぞれに一生懸命まじめに指導をされているのです。でも、厳格な点検活動だけでは大きな効果は表れないのです。「〇〇してはいけない」という指導の限界を筆者も何度も経験したことがありました。

「チャイムが守れない」「学習の用意が出来ない」など学習規律の問題に対する解決の方法は、これだという自信はないのですが、こどもたちに対して、「これぐらいのことができるだろう」という勝手な思いこみをしないということを大切にしていました。

教師の指導力の問題や子どもたちの質の問題などの分析や論議をするより、「こどもたちは、どうあるべきかはわかっているけど、行動ができないのではないか?」という考えに至ったこともありました。

つまり知識としては朝の挨拶は「こんにちは」夜の挨拶は「今晩わ」ということは知っているけど、嫌いな人には「ぼけ」「かす」「死ね」としか伝える方法を知らないのではという、いわゆるソーシャルスキルの課題があるのではという認識です。

スキルとして「感謝したときには」「嬉しいときには」「悲しいときには」「いやなときには」どうすればいいのかというスキルを身につけるトレーニングをすれば改善するのではという考え方です。素直に自分を表現すれば人も素直に返してくれるという安心感を作る取り組みでもありました。

規範意識を作るためにはソーシャルスキル

かつて筆者が勤務した新設校では「レインボープラン」として「分析はQ-U、仲間作りのためにはエンカウンターという組み合わせで、特別活動としての全校的な取組」を行いその必要性も実感しました。

ソーシャルスキルは児童自身が持って生まれたものではなく、学習によって向上するものといわれています。学級づくりに限りませんが、ひとり学級担任である、あなただけが取り組んでも、一年間のあなただけの取り組みで終わってしまう場合がありますよね。学校として一丸となって取り組めれば効果的なのです。

学校現場ではロールプレイや疑似体験を行い子どもたちに「次にどのような行動をとればいいのか」「そのような場面になった時どのようにすればいいのか」といった行動を起こすためのトレーニングが行われることも多いのですが、「指導意識」が強い場合は「対処療法による即効的な効果」を狙うことがありそのようなトレーニングを「時間がかかる」という意見もあります。

そこで子どもたちと話し合いながらトレーニングができないかと「どうするの?」トレーニングの開発を始めました。

これからの新しい社会におけるコミュニケーション能力

「これからの新しい社会におけるコミュニケーション能力」ってどのようなものだろうということが、筆者の問題意識の根本にありました。というか、今までの「同質性の中でのコミュニケーション能力」ばかりを、教育の現場で追い求めていたことに疑問を感じていました。

「一人ひとりが異質であることを認めたうえで、はじめてコミュニケーションは生まれる」ということが筆者の考え方の基本でした。

学校の教員はどうしても主観的な「価値」を他人に押し付ける傾向があるようですが、子どもたちにまでそういった「価値」を平気で押し付ける先輩たちや同僚に何かやるせないものを感じていました。

今の小学生が社会人として活躍する20年後は、どんな業種があってどこが儲かって、どんな仕事が精神的に気持ちよくできるようになっているのか、筆者には全く想像つきませんが、コミュニケーション能力が高い人も不得意な人もそれぞれに活躍の場があるような気がしています。

VRやARといった世界は子どもたちのあこがれる世界でもあります。リアルとは少し違う価値観を持ってもいい「異質を理解できるという人たちの同質の世界」なのかもしれません。

「異質な存在がいることが当たり前の世界」でのコミュニケーションのとり方をできる人がこれからは必要になってくるように思います。

他者の立場に立つということは、子どもたちにとってハードルが高い場合が多く、経験の中で習得していく部分があります。そこで、自分が行う行動や判断と家族の考える行動や判断との違いに気づくために

1 場面設定の絵を見てイメージを作る

2吹き出しに登場する人物(家族も自分も含む)の言葉を考え書き込む

3 そこから「その状況を見ているあなた」として「次に何をするのか」を考えさせる

という流れになります。

日常的に起こる出来事の中で、自分の行動への気づきや家族の感情への気づきが生まれることを目的としています。コンテンツでは個別の吹き出しやペアの吹き出し等を用意して、それぞれの子どもたちの課題に合わせたトレーニングが可能だと考えています。

他者の気持ちを考えるために、まず身近な家族や友達の気持ちを考えることから始めてください。直接伝えることに躊躇してきた事柄についても、まとめのプリントではキャラクターを登場させ間接的に伝えることができると考えています。

STEP6での「どうするのトレーニング」を行うまでのプレトレーニングも用意しました。STEP5までの各STEPごとの系統性は特に考慮していません。子どもたちの実態やクラスの状況に合わせて使用していただければと考えています。

家庭におけるインターネットの普及が進み、児童が安易にWEBを利用できる環境も低年齢化しつつあり,トラブル等に巻き込まれる危険性も言うまでもなく高まっているものと思われます。新聞報道やテレビではすでに、こうした状況下におけるいじめやトラブルが顕現化し社会問題として取り上げられています。

しかし,社会や教育現場において、危機感は高まるのですが,その対応はネットワークに対する知識不足や施設設備の遅れもありなかなか進まないという課題を抱えているのが現状なのです。

たとえば同じ「メール」の機能をスマートフォンもタブレットもコンピュータも持っていることは周知の事実と思われがちですが,ハードの操作の違いがソフトの機能の違いと混同されハードの操作スキルの問題により基本的なネットワークに対する認識すら理解できていない保護者や教職員を生み出してしまうこともあるようです。

ここ数年,全国各地での学校への情報機器の普及は急速なものでしたが地域においては意識の差があり、すべてが均一な状態とはいいがたい状況だったということがコロナ禍によって明らかになっていますし、ようやくコロナ禍が終息してからも、さらにそうした地域格差は広がっているようにも思います。

みんなで議論を深め考える

そこで、あらたな「コロナ以後」の生活の中で、児童には「みんなで議論を深め考える」ための学習環境とネットワークの中で利用できる素材が必要であると考えWeb教材を提供する取組を始めました。

学校生活で日常的に起こるであろう場面に焦点を当て学習として行う「ソーシャルスキルとしてのモラルへの気づき」へのアプローチです。

小学校の先生の多くは、スマート社会の到来やグローバル化の進展など急速な社会変化の中で「モラル」教育は必要だと感じています。

しかし、小学校における教科としての「情報」は存在せず、低学年では「生活科」の指導内容として取り扱われてきたという経緯があり、「情報」に関連する学習は「総合的な学習(探求)の時間」の指導内容として取り扱われてきました。

中学校においても「情報」は「技術科」の指導内容の一部とされハード面での操作スキルやリテラシーについての指導は定着してきたようにも見受けられます。

また、「ソーシャルスキル」という考え方は、現行の学習指導要領上の表記では表記されていません。「特別支援を必要とする子どもたちに行うトレーニング」としての認識が学校現場では一般的だと思います、すなわち、小中学校においては、「行動規範を身につけさせる学習」は、独立した教科としての位置づけがないため「領域」として扱われてきた経緯があります。

そこで従来の学校での領域学習にはない「自らの行動を振り返り、自分たちで行動規範を作り上げる学習(トレーニング)」の開発を行いました。

ここでは、5つの指導過程で授業を進めます。

本稿では教師が授業という名のワークショップを開催することを想定しています。リアルでのワークショップとは、「複数の人々が特定の目的のために集まり、自分たちの考え方を基本に何かを作り上げるための集団」であり、『学習』という視点から見ると、「児童が自らが発見した課題を互いに協力して解決し、さらに行動化していくために、児童全員が主役となって作業を進める集いの場」と解釈できると思います。筆者らは授業の指導形態として「グループワーク」を行う授業空間を「ワークショップ」としてとらえらえています。

【ワークショップの定義】

アメリカの環境デザイナーであるローレンス・ハルプリンが提唱したと言われています。

一般的な5つのタイプを基本に考えてみますと次のようになります。

1.情報収集型 人々の情報を収集する

2.エデュケーショナル型 教育啓発型、参加することで現状や問題点を理解し納得する。

3.イベント型 参加者が楽しく喜んでくれて、お祭として成功すればそれで良い。

4.デモクラシー型 男女比、年齢構成、能力構成などを工夫する

5.ものづくり型 身体を動かして作業し、形をきちんと作る。完成の喜びや充足感を共有。

こうのようなワークショップを成功させるために指導者は

① ワークショップの目的を明確にする。

② くつろいだ雰囲気の中で進める。

③ 質が高く、分かりやすい情報を提供する。

④ 自由な発想や創造性を発揮しやすくする。

ことが必要だと云われています。

こうしたワ-クショップの概念をふまえ子どもたちの「みんなで議論を深め考える」場面での教材として本稿を活用していただければ幸いです。

STEP 1 「気持ち」について考えてみよう

「STEP 1」は「どうするの?トレーニング」の序章としてプリント学習を行います。

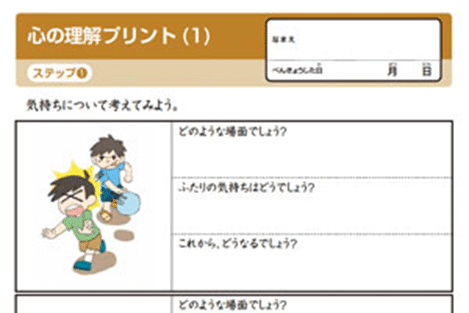

心の理解プリント(1) (2) (3)

この段階では「絵から状況を読み取る」ことがテーマですので一枚のプリントに子供たちが話し合う時間も含めて15分程度を想定しています。「絵を見て子供たち同士で話し合うこと」により「気持ち(こころ)」について考えるきっかけとします。

構成は、

(1)気持ちの勉強をしよう

(2)6つの気持ち

(3) いろいろな気持ちの3枚です。

プリントを終わりの会等で配布し、生活班や学習班で教員の説明等は行わないことを基本に

「問いに答える(文字で書く)」

「書いたものをもとにほかの人に自分の考えを発表する」

「自由に感想を話す」

というフリートークの題材として利用します。

3つのプリントを一度に配り一時間で行うことも可能だとは思いますがあまりお勧めではない方法です。むしろ「グループの編成」を考えることが大切になります。子どもの状況を把握できているのなら、意図的なグルーピングも有効、だと思いますが、むしろ「偶然作られたグループ」「非意図的なグループ」を、みんなで楽しみながら、くじ引きなどで作るほうが、これからの学習が「重たい授業(指導)」という意識を持たさないためにも必要だと思います。

参考資料

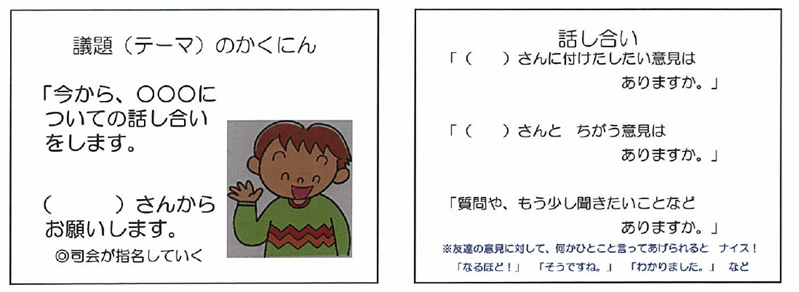

グループタイム 司会カード

「これから グループの話し合いを 始めます。」

「司会は( ぼく・わたし )が、記録は ( )さんです。

よろしく お願いします。」

「今から ○○○について 話し合いをします。( )さんから、お願いします。」

◎司会が指名していく

「付け足したい意見は ありますか。」

「ちがう意見は ありますか。」

「質問や、もう少し聞きたいことなどありますか。」

※ 友達の意見に対して何かひとこと、言ってあげられるとナイス!

「なるほど!」「そうですね。」「わかりました。」 など

「わたしたちのグループでは、( こんな )意見がでました。」

(意見をまとめる場合)

「今から 意見をまとめます。」

「わたしたちのグループでは、 ( こんな )意見がでました。

また、( こういった )意見もあったので、( こんな風に )まとめます。

みなさん いいですか。」

「これで 終わります。 ありがとうございました。」

おつかれさま! よくがんばりましたね。

次も よろしくね。

グループタイム 話すこと

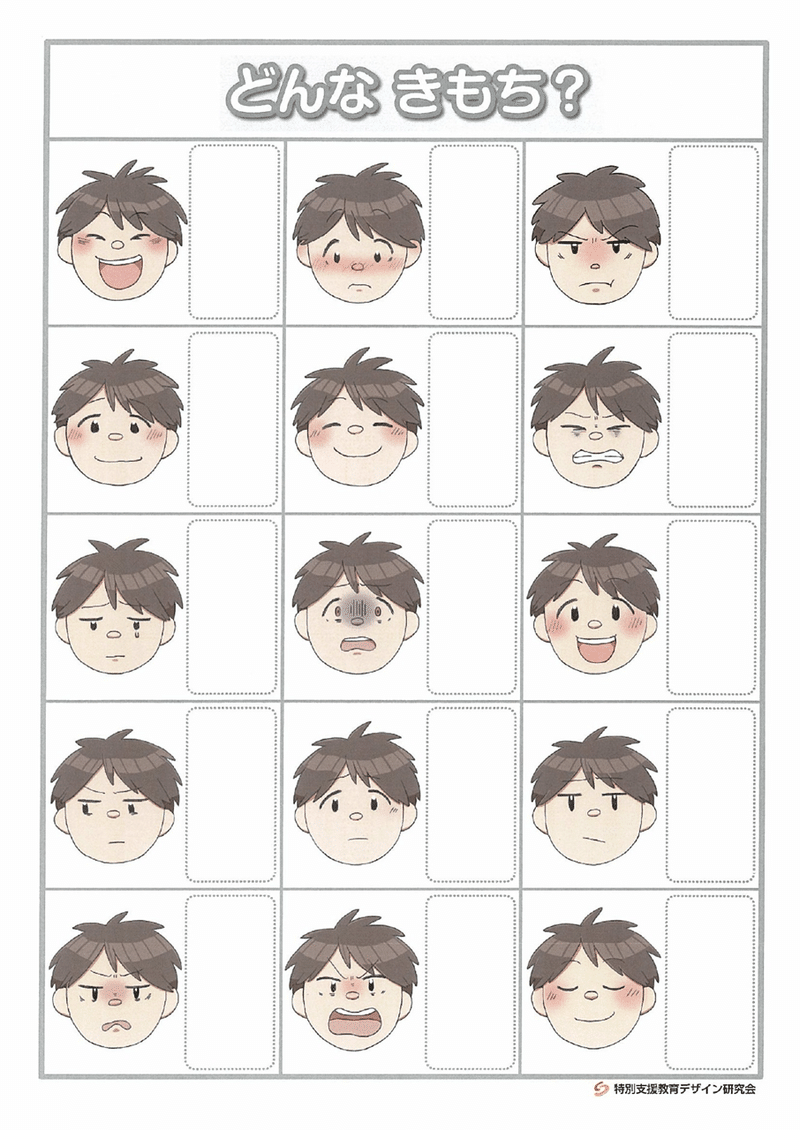

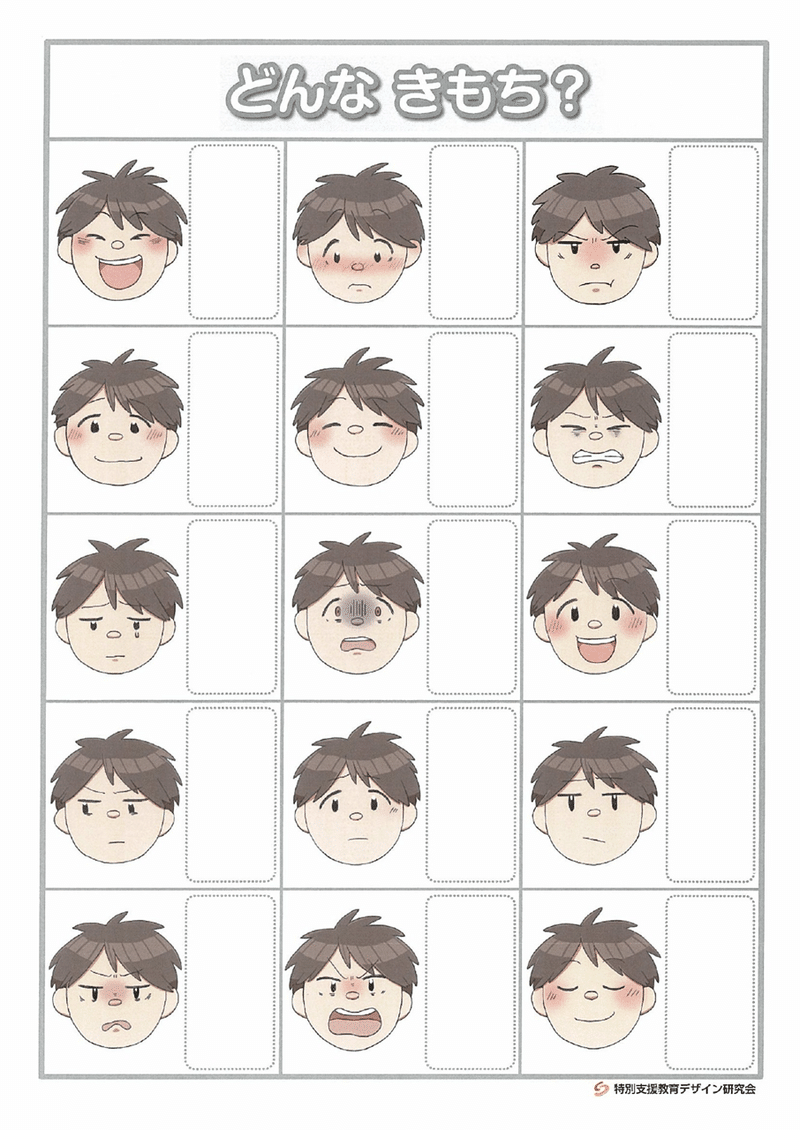

STEP 2 どんな気持ち?

どんな気持ちプリント(男女)

顔 http://sn1.e-kokoro.ne.jp/print/print_detail.php?kyozaino=P-111

上半身 http://sn1.e-kokoro.ne.jp/print/print_detail.php?kyozaino=P-112

どんな気持ち?

「STEP 2」では15の表情ポスター(男の子、女の子)を使って 「面白い、恥ずかしい、ムカつく、懐かしい、楽しい、苦しい、 悲しい、怖い、嬉しい、悔しい、寂しい、つまらない、イ ライラする、怒る、誇らしい」という気持ちについて考えます。

子どもたちが、相手の気持ちを理解することが難しいことの要因のひとつに、表情変化の判断が難しいことがあげられます。表情から気持ちを言葉にするためには、表情の変化に注意を向けることが必要です。

イラストや絵などから、実際の友達の表情に対して注意を向け、自分の気持ちについて言葉に表すことの経験を積ませ、 相手の表情から気持ちを読み取るようにしていきます。

はじめに各グループに男子と女子の2枚の吹き出ししかないプリントを配布します。

各グループで話し合いながら吹き出しに気持ちを入れさせます。

(学年や実態に応じて15の表情について板書やカードを作り配布することも必要に応じて考えてください)

各グループの吹き出しへの記入ができれば解答のついたプリントを各グループに配布します。

最後にグループごとに「今日の学習での気づき」についてのシェアリングを行ってください。

クラスに特別支援を必要とする子どもがいる場合は「どんなきもち?」(上半身)を使ってください。

特別支援を必要とする子ども(特に高機能自閉の傾向があると思われる子ども)は、表情やしぐさから、相手がどのような気持ちでいるのか、判断することが苦手です。

できるだけ簡単な場面で視覚的手がかりが多いことで、表情理解がよくなる場合もあります。顔の表情に加え、肩や手の動きによる仕草があることに気づかせましょう。

また、表情や仕草 から気持ちを読み取り、言語化することにつなげます。子どもによって表情だけがわかりやす場合と、表情と仕草の両方がある方が良い場合がありますので、使い分けてください。

自分の気持ちを込めて「ありがとう」「ごめんね」を言おう!!

1ST 「ありがとう!」「ごめんね!」

板書 1

ある日のこくごの時間・・・

わたしは教科書をわすれてこまっていました。

すると・・・・・・・・

となりの子がさっと

わたしは、心の中でこう思いました。

わあ,

たすかった!

でも、わたしは何も言いませんでした。

① 最初は、「ありがとう」です。

黒板を見ましょう。こんなとき、あなたはどうしますか?

準備物 ※「ありがとう」という! 「ありがとう」といわずにだまっている。・・・・の二通りの吹き出しカードと子どもたちには 赤のカード「ありがとう」という! 青のカード「だまっている」。

② それぞれ、どんな気持がするでしょう。ペアになって気持を考えて発表しましょう。

③ ふだんならあなたはどちらが多いですか? (カードをあげさせてみましょう)

④ 今度はこれです。(ごめんねの板書2)

板書 2

ある日の習字の時間・・・・

わたしは、ぼくじゅうをたおしてとなりの子のつくえ や半紙をよごしてしまいました。

わたしは、心の中でこう思いました。

わるいことを

したな・・

準備物 ※「ごめんね」という! 「ごめん」も言わずにだまっている。・・・・の二通りの吹き出しカードと子どもたちには 赤のカード「ごめんね」という! 青のカード「だまっている」。

① それぞれ、どんな気持がするでしょう。ペアになって気持を考えて発表しましょう。

② ふだんのあなたはどちらが多いですか? (カードをあげさせてみましょう)

③ こんなとき、どういうの?(練習です)

・落としたものを拾ってくれたとき・・・

・友達のものを落としたとき・・・

・わからないことを教えてくれたとき・・・

・ぶつかったとき・・・

・やくそくを忘れたとき・・・

・心配してもらったとき・・・・

・物を貸してくれたとき・・・

・給食をこぼしたとき・・・・

・こぼした給食をふくのを手伝ってくれたとき・・・

④ 今まで以上に相手の気持ちを考えて、「ありがとう」「ごめんね」を言えるようにしましょう。

2nd 「ありがとう」と言おう

① 友だちに「ありがとう」って言われたらどんな気持ちがしますか?

② あなたは、友だちにどんな場面で「ありがとう」っていっていますか?

板書

友達に何かしてもらった時に「ありがとう」の一言が自然にでると、

「〇〇〇〇」な気持ちになりますね。

④「〇〇〇〇」な気持をグループ内で考え発表する

➄そこで今日から ○日間 「ありがとうチャレンジ」をします。

三日とか、1週間とかグループで決めてください!

ありがとう4つの「いいね」

①相手に近づく

②相手の目をきちんと見る

③相手に聞こえる声で言う

④笑顔で言う

どんなやり方で行うのかグループできめてください。

やり方(例)

(1)次の三つの場面では必ず「ありがとう」を言います。(場面はグループで決める)

① 給食を配ってもらったとき。

② プリントを配ってもらったとき。

③ 提出したノートやつづりなど配ってもらったとき。

※相手は「だれでも」です

(2)「ありがとう」が言えたら、「ありがとうの木」に花を咲かせます。

④終わりの会で花を咲かせましょう。

3rd 「ごめんね」と言おう。

①グループで、友だちとケンカやトラブルになったとき、「あのとき、ごめんねって言っていればケンカにならなかったのに・・・」と思ったことがある人と、反対に、「あのとき、相手がごめんねって言ってくれていたら、許してあげていたのに・・・」と思ったことがある人など子どもたちに経験をメモさせる。

②メモをとなりのグループに回し、それぞれの手元に来たカードを、一人ずつ発表していく

③板書

何か失敗したり、思ってもいないことで友だちに迷惑をかけたり、いやな思いをさせたときに、「ごめんね」「いいよ!気にしないで」と自然に言い合えるととても気持ちがいいですね。

③「ごめんねチャンス」を考えよう!

みんなが「こんなときに「ごめんね」って言ってほしい!!!」という場面を考えましょう。

(付箋紙を使って具体的な場面を、たくさん出させてみましょう)

○年○組「ごめんねチャンス事典」

・ ぶつかったとき。

・ だまってひとの物を使ったとき

・ 給食をこぼしたとき・・・

など出た意見を、付箋紙に書いてグループごとの模造紙に掲示する。

(学校にあるコンピューターやタブレットのグループウェアの機能を使って可視化してもいいですね)

④グループで時間を設定して、付箋紙に書いた状況を取り上げて「ごめんね!」って言う練習をしてみましょう。

そのときは「どんな風に「ごめんね」を言えばいいかな」と言い方も考えさせながらトレーニングすることが大切です。

「ありがとうの木」とあわせて、終わりの会で「ごめんねの石シール」を取り組んで「ごめんねの石とありがとうの木」を視覚的にいつも提示できることがトレーニングとして大切です。

ごめんね3つの「いいね」

例)まじめな顔で・・

大きな声で・・・

小さな声で など

STEP 3

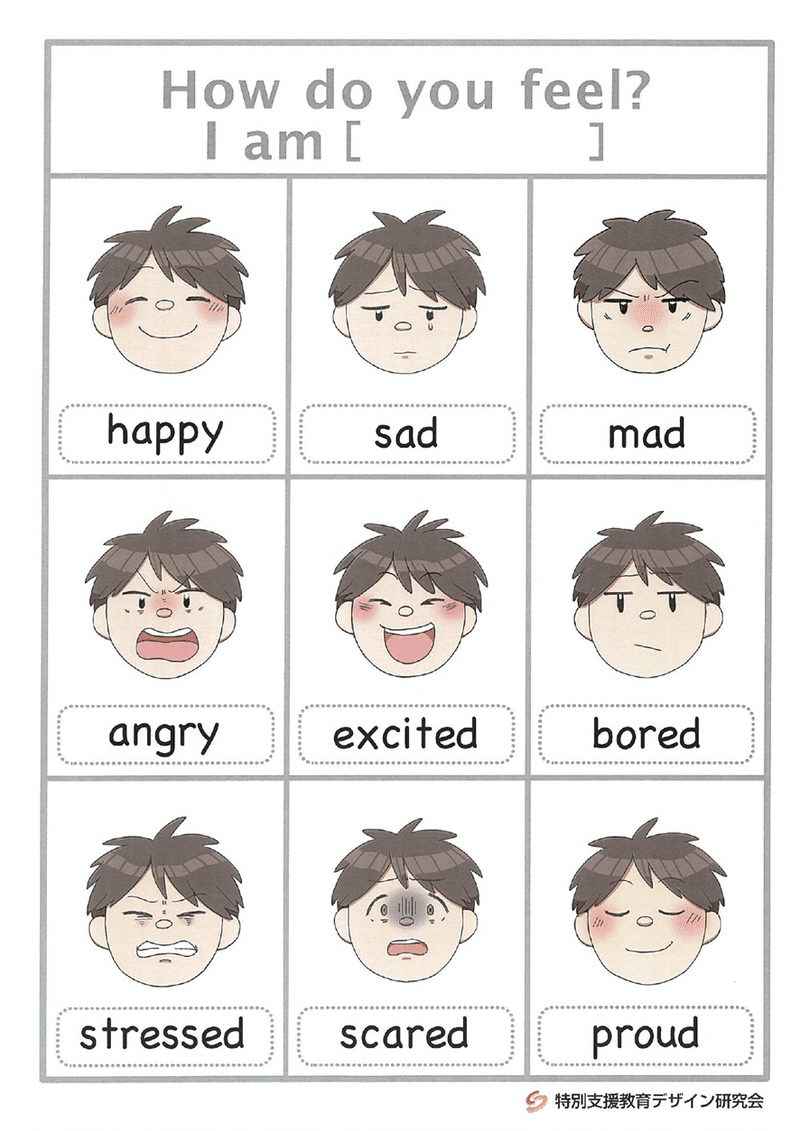

英語で表してみよう

どんなきもち? ポスター(男女) 英語バージョン

顔 http://sn1.e-kokoro.ne.jp/english/print/poster/emotion.html

「STEP 3」では15の表情ポスター(男の子、女の子)英語バージョンを使って 「面白い、恥ずかしい、ムカつく、懐かしい、楽しい、苦しい、 悲しい、怖い、嬉しい、悔しい、寂しい、つまらない、イライラする、怒る、誇らしい」という気持ちを英語でも表せることを知ります。

横断的な学習がよく話題に上りますが、このような「教科外」の領域で行う指導の場合、カリキュラムへの位置づけと時間数の確保が結構難しいので、新しい学習指導要領に対応して「英語学習」も行いましょう。

気持ちと表情については「STEP 3」で、ある程度の理解があるはずですから、英語への興味に結び付けましょう。

背景や状況によっていろいろな表現があるので、違う言い方を調べたり、「happy」「glad」の違いを考えたりしてください。

また「How do you feel now?(どんな気持ち?)」と聞いて「I am happy」と答えたり、その時の気持ちや、表情から読み取った気持ちを、英語で言う練習をしてみましょう。

あいさつは、友だちを元気にさせるチャンスです。

まず、元気よく「おはよう」「さようなら」のあいさつを英語で言ってみよう!そのあと、「Are you fine?」の一言を言ってみませんか。

➀朝、あいさつができると新しい友だちも増えます。ひょっとすると海外からの日本に来られた人たちともお友達になれるかもしれません。元気よく「おはよう」「さようなら」のあいさつが英語で言えといいですね!

まず、今日は「あはよう!」「さようなら!」のあいさつの練習です。

②黒板の絵を見ましょう。(happy と boredの顔を提示)

二つの絵のちがいはなにかな?

そうです!元気よくあいさつをする子どもたち」と「元気のないあいさつをする子どもたち」です。

あなたがそのなかにいたら、どんな気持ちになりますか?

実際にやってみましょう!

③(ペアやグループを組んで、AとBの「元気よく挨拶(学習時間に合わせた英語のあいさつ)をしてもらう」

「(学習時間に合わせた英語のあいさつをしても元気がないあいさつをかえされる」を行う。)

④両方の場面での気持ちの違いを、プリントに書いて、発表しましょう。

発表

この疑似体験が大切です。真剣にやらせてください

➄そうだよね!昨日も今日も学校に来るときや帰るときにたくさんの人と出会っただろうけど日本語であいさつした時はどんなだったかな?

地域の方やお母さんや先生方は元気になったかな?

⑥相手を元気にさせるあいさつの極意をかんがえてみよう!たくさん考えましょう。

すぐに画用紙に書いて、教室に掲示しましょう!!

(学校にあるコンピューターやタブレットのグループウェアの機能を使って発信するのもいいですね。相手を想定して発信する方法を考えることも大切ですね)

校内をするなら、時間はかかりません。「すぐに画用紙に書いて、教室に掲示しましょう!!」「今日中ですよ!」などという無茶な指示にも対応できるクラスだといいですね。

ヒント

たとえば「声の大きさ」

「みるところ」

「タイミング」

「表情」など・・・・・)

発表

⑦「相手を元気にさせるあいさつの極意(こつ)を使って来週1週間は英語であいさつしよう!

どの、極意を使ってもいいですよ。

相手を元気にさせられるあいさつができたら、「あいさつ貯金」にいろをぬりましょう。!

STEP 4 ちがう日本語で表してみよう

どんなきもち?プリント(男女)

顔 http://sn1.e-kokoro.ne.jp/print/print_detail.php?kyozaino=P-111

上半身 http://sn1.e-kokoro.ne.jp/print/print_detail.php?kyozaino=P-112

「STEP 4」では15の表情ポスター(男の子、女の子)顔バージョンを使って 「リフレーミング」をしてみましょう。面白い、恥ずかしい、ムカつく、懐かしい、楽しい、苦しい、 悲しい、怖い、嬉しい、悔しい、寂しい、つまらない、イライラする、怒る、誇らしい」という気持ちを

違う日本語で表してみましょう。

板書

ちがう日本語にいいかえるえることを「リフレーミング」といいます。

ホカホカことばやイガイガことばも「リフレーミング」の一つです。

①はじめに各グループに男子と女子の2枚の吹き出ししかないプリントを配布します。

②各グループに「ヒントカード」を配り、で話し合いながら吹き出しに自分の言葉で気持ちを表させます。

(学年や実態に応じて15の表情のうちいくつかを選択してカードを作り配布することや一人一人に2枚のプリントを配ることも必要に応じて考えてください)

③各グループの吹き出しへの記入ができれば各グループの代表が全員に発表します。

④最後にグループごとに「今日の学習での気づき」についてのシェアリングを行ってください

参考資料 「ヒントカード」

エッヘン、得意だ。 アー、幸せだ。

えへへ、うれしい。

うん、溝足だ。 やったね、うまくいった。

くすん、悲しい。 もじもじ、はずかしい。

ちえー、がっかりだ。

あれ一、困った。

しょんぼり……さびしい。 ひどいよ……きずついた。

イライラ、おこっている。 ベー、反抗したい。

むっ、いやだ。

ウムム、おこっているけどがまんしよう。

ブルブル、怖い。

ブチッ、キレた! ものすごくおこっている。

ウッ・くやしい。

がーん、ショックだ。 わー、びっくりした

べつに・・・、何も感じない。

(たりない言葉は、みんなで考えよう)

さぁ こんな言葉で さっきの顔のプリントをちがう言葉で話してください

「STEP 4」で、もうひとつ「〇〇言葉辞典づくり」をやってみましょう。

➀うれしかった(悲しかった)出来事をグループ内で話し合う

②その時聞いた言葉をカードに書く

③封筒に入れ隣のグループにそのカードを渡す

④封筒からそのカードを取り出し順に自分の隣の人に

⑤カードに書かれた言葉を、気持ちを込めて話す

※イガイガバージョンでは言い換えることができないかを話し合う

最後にグループで言葉集め(あったかことばとイガイガことば)をする

みんなの出し合った言葉を集めたら、素敵な辞書ができますよね。

参考資料

できた辞書の使い方も子どもたちと考えてみましょう。委員会でのポスターにしたり全校朝会で発表したり、HPで発信したり、いろいろな意見が出るといいですね。

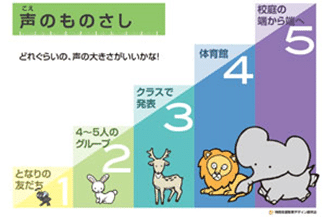

STEP 5 自分の心(気持ち)を計ってみよう。

「STEP 5」では、まず「自分の気持ち」について考えます。どうすれば自分の「怒り」を抑えることができるのか?そのヒントは「自分の気持ち」に向き合うことからスタートすることだと考えました。

こころのものさし表

http://sn1.e-kokoro.ne.jp/print/print_top.php?mid=17

気持ちの温度計

http://sn1.e-kokoro.ne.jp/print/print_top.php?mid=17

行動の五段階表

教室掲示の定番になりました。大きな声を「ゾウさん声」小さな声を「アリさんの声」、声の大きさを5段階にした「声のものさし」ポスターです。

教室に声の大きさの物差しはよく見かけますが「自分の気持ちを量れるといいなって」思いませんか。そんな人のために心ものさしや気持ちの温度計を作ってみました。

こころのものさし表は、アンガーマネジメント(怒りをコントロールする)で利用されている事例があります。しかし「怒り」はマイナス要素が強いので、はじめに 取り組む時は「喜び」や「苦手」から行い、表現する方法を練習し、「楽しい」 と子どもたちが感じ始めたところで「怒り」に入っていきましょう。

「喜び」など気持ちの種類が理解できたら、次に、気持ちの度合いについて考えていきます。空気や体に温度があるように、気持ちも温度計で示すことを子どもに促します。度合いを数字で置き換えることで、どこまでがまんできるのか、パニックになってしまうのかを、明確にしていきます。

行動と気持ちを並べて見ることで、どのような気持ちになるとどんな行動をするのか、またそうなるのかを冷静に見る事ができます。

① 人(自分)に向き合う作業なので)はじめに全員に「自分の気持ち」プリント赤を配布します。まず「うれしい」時の気持ちから考えをスタートします。

② 次に「おこる」時はどんな気持ちの時かを振り返らせます。「自分の気持ち」プリント青を配布し「ある状況」において自分がどんな気持ちになるのかを想定させます。

③ こころの温度計やものさしで数値化させてみます。数値化することが難しいこどもには、「いかりを絵で表そう」を配布しますここでどのようなプリントを使うことが有効かは、学級の担任であるあなたが判断することが大切だと思います。クラスの実態、状況により選択することが大切です。

④ 最後にグループごとに「今日の学習での気づき」についてのシェアリングを行ってください。ここで大事なことはグループでの発表内容は「何を書いたか」はなく「何に気づいたか」を発表できるようにサポートが必要です。

1 自分の気持ちプリント 赤温度計

自分の気持ちを知り、コントロールしよう 自分の気持ち①

あなたが、「うれしい」と感じるのはどんな時ですか?

「うれしい」をちがうことばにおきかえて( )に書いてみましょう。

(例)「うれしい」(やったー.)と感じるのは、

テストでいい点が取れたとき

① うれしい( )と感じるのは

② うれしい( )と感じるのは

③ うれしい( )と感じるのは

④ うれしい( )と感じる'のは

⑤ うれしい( )と感じるのは

あなたの.「うれしい」にはどんな共通点(同じところ)がありますか?

2 自分の気持ちプリント 青温度計

自分の気持ちを知り、コントロールしよう 自分の気持ち②

あなたが、「おこっている」と感じるのはどんな時ですか?

「おこっている」をちがうことばにおきかえて( )に書いてみましょう。

(例)「おこっている」(はらがたつ)と感じるのは、

今やろうとしているのに、「早く宿題をしなさい」といわれたとき

l おこっている( )と感じるのは

l おこっている( )と感じるのは

l おこっている( )と感じるのは

l おこっている( )と感じるのは

l おこっている( )と感じるのは

あなたの.「おこっている」にはどんな共通点(同じところ)がありますか?

3 自分の気持ちを知り、コントロールしよう 自分の気持ち③

次のようなときに、あなたはどのように考えますか?

あなたが知っている気持ち(感情)を表すことばをあてはめてみましょう。

気持ちと同じ言葉が思いつかないときは、よくにている言葉を書いてください。

(例)午後から、大雨になると先生から聞きました。

こわい、早く帰りたい。

① みたいテレビがあったのに、宿題をださなかったので居残りになった。

② サッカーをしていて、教室の窓を割ってしまいました。

③ 一番の友だちが転校します。

④ 足をけがをして、大好きな遊びができません。

⑤ 借りようと思っていた本が図書室にありません。

⑥ 居残りで遅くなったのに友だちが校門で待ってました。

4 自分の気持ちを知り、コントロールしよう 自分の気持ち「いかり」

○ あなたの「怒り」(おこる気持ち)を絵で表すとどんな絵になりますか?

5 自分の気持ちを知り、コントロールしよう 怒り(いかり)は何度かな

あなたは次のような時「怒りの温度計」が何度ぐらいになると思いますか。そのような怒りを感じたとき自分はどんな態度や行動をとると思いますか。

できごと

温度

自分の態度.

(例)友だちが開いたカサが顔にあたった。

100 度

「いたいなぁ。」と言ってキレて、たたくか、ける

①ろうかを歩いていたら、ふざけていた人がぶつかり、そのまま謝らずに行ってしまった

②自分が失敗したときに「あほちゃうか。(ばかじゃない)」と言われたとき。

③友だちに貸してあげたマンガ本を、自分が読みたいのになかなか返してくれない。

④サッカーをした後負けたチームの人が文句を言ってきた。

⑤勉強や宿題がどうしても分からない。

⑥(自分で書いてみよう)

⑦(自分で書いてみよう)

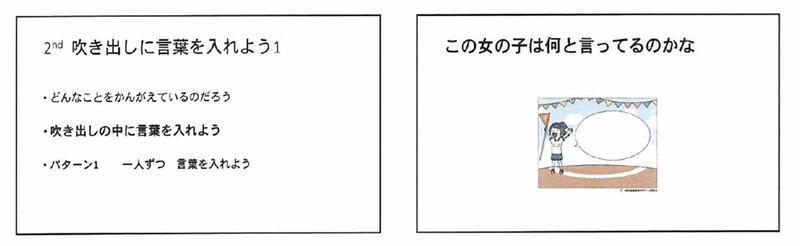

4コママンガから考えてみよう

ストーリーとしては「その子にとっては普通にあいさつしたつもりなのに弱弱しいクラスのほかの子に思い違いされ、先生に伝えたら少し安心して、その間にクラスの子どもたちが謝りに来た。」という「高学年又は中学年のあるある」です。

こうした学校現場での「先生が指導に困った感を持つ場面」を教材化していければと思っています。

高学年のこどもたちが自分を振り返る機会を持つために四コマ漫画をつくらせてみます。この四コマを一コマの「場面切り取り」にして言葉は入れずに「吹き出し」をつけて「それぞれの気持ちを」考えさすというのがトレーニングの基本ルーティンになります。 実際の場面では、高学年に、なればなるほど素直に自分の気持ちを表すことが、おっくうになるようです。でも、やはり、声に出して話すことも大事なんですよね。子どもたちにとって「ごめん」といえるって本当は難しいことなのかもしれません。

仲間たちの前で自分のことを話すのは難しい子どもたちも、漫画の原案作りの場面では、主人公に自分の思いを乗せることができるようです

「ありがとう」って言葉は、とてもすてきなことばなんだってことを四コマ漫画から考えてみたいと思います。

(1)四コマ漫画を見て考えよう。

(2)「ごめん」「ありがとう」を使った自分の経験をみんなに話そう。

(3)四コマ漫画の原案を誰のストーリーにするか話し合おう。

(4)登場人物とどんなセリフがいいのか考えよう。

(5)絵を描く人を決めよう。

(6)作品にみんなのコメントをつけて教室に掲示しよう。

(学校のグループウェアを利用して発信しよう)

参考資料

Ⅰ 怒りに対する基本的心構え

1.怒るのは当たり前。みんな自分の怒りを正当に表現していいのです。

2.様々な刺激に対して反応するのは自然なことです。

3.怒りは、不安に関係しています。

Ⅱ 自分自身の怒りの表現方法を理解しよう(行動・体・心)

1.怒りは表現してよいのです。

2.自分の怒りで人を傷うけることはいけません。

また、自分の怒りで自分を傷つけることもしてはいけません。

3.適切な怒りの表現をするために、

「誰に対して」「何を」「どのくらい」怒っているのかを感じられるようになりましょう。

4.手な怒りの表現方法を学ぶ

自分の感情に気づきましょう。

(ムカつく・キレるだけではなく、細かい感情を育てましょう。)

自分の感情を最も的確に表現することばを見つけましょう。

自分の感情をどう表現したら一番自分がすっきりするのかを考えます。

自分自身に語りかけます。

「あなたは、何に怒っているの?」「あなたは、その感情をど.うやって表現したいの?」「もし・そうやったら・相手はどういう反応をするだろう?」「それによって自分はどう感じ為だろう?」「伝えたいことを上手に伝えるには、どういう言い方をしたらいいのだろう?」「どういうタイ.ミングで伝えるといいのだろう?」

5.怒りは様々な表現方法ができます。

できるだけ多く適切な表現の方法を学びましょう。

沈黙する ことばで伝える 表情 ジ'エスチャーで伝える

気持ちを音楽、スポーツ、社会活動等へ向.ける

Ⅲ 自分の怒りの表現についての責任を持ちましょう・

1.怒りを表現した後に生じる「怒りの副産物」を理解しましょう

2.自分に生じることへの責任を持って対応できるようになりましょう

3.相手に生じることへの責任を持って対応できるようになりましょう

1.大きく3回 深呼吸

2、カウントダウン 5・・4・・3・・2・・1・・0

3、体を動かす

4、楽しいことをする

5、イライラのもとを探す

6、前向き(よい結果になること)に考える

7、だれかに助けを求めてみる

8、具伽的な解決策を探す(まず、やってみる)

STEP 6 周りの人の心(気持ち)を考えてみよう。

このSTEP6での「周りの人の心(気持ち)を考えてみよう。」を行うまでのプレトレーニングとしてSTEP1からSTEP5を位置付けています。STEP5までのSTEPごとの系統性は特に考慮していません。子どもたちの実態に合わせ使用していただければと考えています。

このステップで使用する教材に関しては公開しているアドレス(URLといいます)がありますので、家庭や学校などでアクセスしていただければウェブ上で閲覧できます。

http://sn1.e-kokoro.ne.jp/wakatta/training/kodo/kodo01.html

いろいろな場面で、子どもたちにとって、周りの人が「どんな気持ちになっているか」って考えることは、けっこう難しいことですよね。そこで視覚的に状況を示しながら家庭でもできる「周りの気持ちを考える」トレーニングを考えてみました。支援学級だけでなく「クラスづくり」を考える学級でも活用できると思います。

他者の立場に立つということは、子どもたちにとってハードルが高い場合が多く、経験の中で習得していく部分があります。

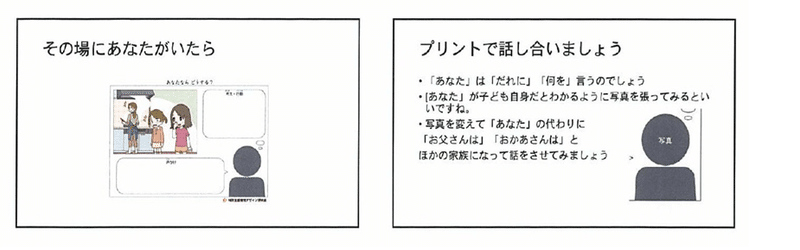

そこで、自分が行う行動や判断と家族(学校の先生、他の子ども)の考える行動や判断との違いに気づくために

1 場面設定の絵を見てイメージを作る

2吹き出しに登場する人物(家族も自分も含む)の言葉を考え書き込む

3 そこから「その状況を見ているあなた」として「次に何をするのか」を考えさせる

という流れになります。

日常的に起こる出来事の中で、自分の行動への気づきや家族の感情への気づきが生まれることを目的としています。コンテンツでは個別の吹き出しやペアの吹き出し等を用意して、それぞれの子どもたちの課題に合わせたトレーニングが可能だと考えています。

他者の気持ちを考えるために、まず身近な家族や友達の気持ちを考えることから始めてください。

直接伝えることに躊躇してきた事柄についても、まとめのプリントでは登場人物の親(学校の先生)として間接的に伝えることができると考えています。

ちょっとひとこと

学校ではさまざまな出来事が起こりますが学校現場では校務分掌があり、分掌間の意思疎通が不十分な場合や、ベテラン教員の経験を重視するあまり対応が硬直的なものになることも見られます。

また、部内での方向性を検討することができずに、当該児童・生徒担任の職務だと「担任の対応」に任せる場面もあります。ともに教員の「個の資質」があれば、ある程度の解消はできるものなのですが、多様な課題があり、現実に起こる生徒指導対応へのスキルは一朝一夕で身につくものではありません。そこで、今回示す「子どもたちが自ら考えるためのトレーニング」が必要と考えました。教科というカテゴリーで言えば「道徳」ですが、分掌という対応の窓口は「生徒指導」「健康安全」「教育相談」とそれぞれの学校により違いがあるとよく聞きます。

こうしたトレーニングを児童に行うことにより学校にある「課題解決のための情報」を有機的に収集し、専門家も含めた意見を共有し、方向を見つけていくという姿勢が必要になりますが、方向を決める会議において、往々にして陥りやすい「分担して誰が何を担うのか」という議論から「それぞれが今、何をするのか」を議論するチーム作りを積極的に牽引する必要があると考えています。

筆者はこのトレーニングにより児童に生徒指導事象を起こさせないための予防スキルとして先生方に「教育相談」の知識が必要だと考えています。現在、特別の教科「道徳」へのアプローチにおいても教育相談的アプローチが注目され、今回のトレーニングをまとめるきっかけとなりました。

蛇足ながら「教育相談」に関しては児童生徒の価値観の変容や多様化に対応するため学校現場にカウンセリングマインドが必要とされ、従来の規範意識重視の生徒指導からの転換を図るため取組まれています。

しかし分掌としては「生徒指導部」や「健康安全部」の部内担当として位置づけられている場合があり、教育相談としての活動がメンタルヘルスを中心とした「個へのカウンセリング活動」に限定されている場面をよく目にします。スクールカウンセラー(SC)やスクールーソーシャルワーカー(SSW)との対応を各学校に一人か二人しかいない養護教諭だけに任せている状況が積極的生徒指導(育てるカウンセリング)を行う場合の弊害になることもあるのです。今回のトレーニングをきっかけに分掌にとらわれない課題解決のアプローチを試していただければと願っています。

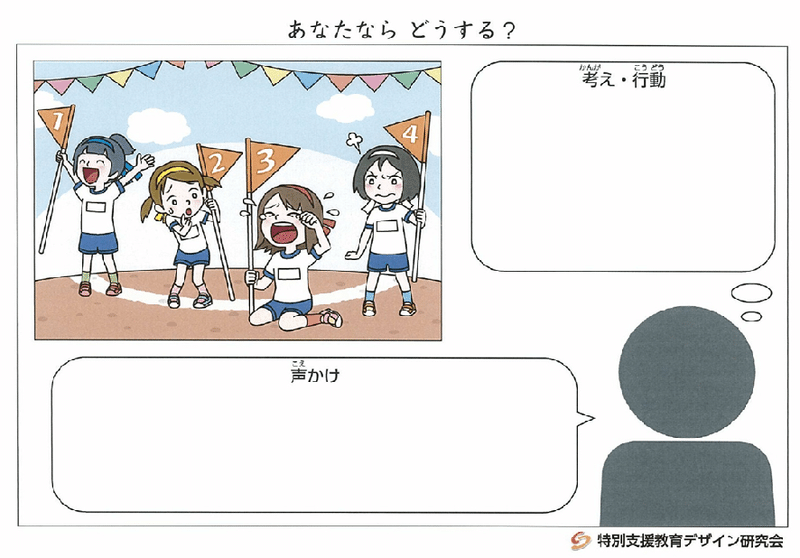

こんな場面、見たことありませんか①

教材を公開しているアドレス(紙媒体の教材もダウンロードできます)

http://sn1.e-kokoro.ne.jp/wakatta/training/kodo/kodo01-1.html

遊びやスポーツで、一番にこだわる子どもがいます。リレーで3位になったのに、どうしても一位になりたくてパニックになり、泣き出してしまいました、という説明は必要ありません。まず各グループの子どもたちに「時間を決めて、見せてください」

トレーニング方法1

(1)絵を見て考えよう。

(2)場面の絵を見ます。

(3)プリントの吹き出しに言葉をいれましょう。

(3.1)一人ずつ言葉を入れよう。

(3.2)全員の吹き出しに、一人ずつ言葉をいれよう。

(4)みんながどんなことを考えているのか、グループで見せながら話し合います。

(5)最後にあなたが「この場面にあなたがいたら、どうする?」のかを考えます。

(5.1)「だれに」「何を」「どのように」言うのかを尋ねます。

吹き出し_個人のカットは4つなので一枚のプリントにして全員分事前に用意しておきます

次に使うのは「吹き出し_関り方」です。ここでは3位になったAさん2位になったBさんをまず考えてみます。

次に4位になったCさんはどんな気持ちでAさんを見ているのかを考えてみます。

最後に1位のAさんの気持ちを考えさせます。クラスの子どもたちの実態やこうしたトレーニングに使える時間の問題もあるので三つの吹き出し_関り方を一枚のプリントにして全員分用意しておくのもいいし、最後の一枚だけをグループの数だけ用意するという方法もあります。

この四人を見ている「あなた」の意見を考えさせます。誰に、どんな声掛けや行動をするのかしないのか、しっかり考えられるといいですね。

子どもたちの思考と振り返り

こうしたみんなの意見が「可視化」できる仕組みがあるといいですね。指導者が「コメント」という価値を与えないでシェアリングすることで゛自分たちの価値を作っていくことがとても大事なのだと思います。

「いいね」も「たくさんかけたね」もいりません。「他の人の意見をしっかり読んでおくといいよ」ですね。

こんな場面、見たことありませんか②

教材を公開しているアドレス(紙媒体の教材もダウンロードできます)

http://sn1.e-kokoro.ne.jp/wakatta/training/kodo/kodo03-1.html

教室で、休み時間に男の子二人がオセロをしています。オセロに負けた子が怒ってしまい、感情をおさえきれず、パニックを起こして周りにあるものを投げつけてしまいました、なんて言わなくてもわかりますよね。そうです、意外といわない方がイメージ広がることもあるのです。

トレーニング方法も同じです。

(1)絵を見て考えよう。

(2)場面の絵を見ます。

(3)プリントの吹き出しに言葉をいれましょう。

(3.1)一人ずつ言葉を入れよう。

(3.2)全員の吹き出しに、一人ずつ言葉をいれよう。

(4)みんながどんなことを考えているのか、グループで見せながら話し合います。

(5)最後にあなたが「この場面にあなたがいたら、どうする?」のかを考えます。

(5.1)「だれに」「何を」「どのように」言うのかを尋ねます。

二回目だから、サイトから必要なものをダウンロードして使ってください笑

トレーニングの流れだけは示しておきますね。

学校あるあるの場面を中心に進めてきましたが、子どもたちが「困る場面」は他にもあります。生活の場面などでも、どうすればいいのかこまることがあるので、そうした場面も教材にしてありますので利用してみてください。

こんな場面、見たことありませんか③

この場面は少し、説明が必要だと思います。ただ、何のにおいなのかを提示することは避けてください。

友だちの家に遊びにいきました。家に入ったらにおいがしました。女の子はすぐに鼻をおさえて「くさい」と言いました。その様子を家にいたお母さんと友だちが見ていて、いやな顔をしています。

トレーニングの組み立ては同じなので

1)絵を見て考えよう。

(2)場面の絵を見ます。

(3)プリントの吹き出しに言葉をいれましょう。

(3.1)一人ずつ言葉を入れよう。

(3.2)全員の吹き出しに、一人ずつ言葉をいれよう。

(4)みんながどんなことを考えているのか、グループで見せながら話し合います。

(5)最後にあなたが「この場面にあなたがいたら、どうする?」のかを考えます。

(5.1)「だれに」「何を」「どのように」言うのかを尋ねます。

流れを示します。

こんな場面、見たことありませんか④

生徒指導事象

教材を公開しているアドレス(紙媒体の教材もダウンロードできます)

http://sn1.e-kokoro.ne.jp/wakatta/training/taijin/taijin03.html

公園で、男の子が年上の中学生3人に囲まれています。中学生3人はニヤニヤしたり、怖い目つきで男の子を見ています。男の子はおどおどして財布から何かを取り出そうとしています。

怖くて言い出せなかった経験がフラッシュバックすることもあるので、気分が悪くなりそうになったらすぐにやめるということを最初に子どもたちに伝えておくことがとても大切です。

被害者の気持ちに同化しすぎると、怖い思いがよみがえるので、今までのトレーニングと同じようにそれを見ていた「あなた」はどうするのかを考えることがテーマだということを必ず先に伝えておくことが必要です。

こんな場面、見たことありませんか➄ 安全

教材を公開しているアドレス(紙媒体の教材もダウンロードできます)

http://sn1.e-kokoro.ne.jp/wakatta/training/taijin/taijin01.html

学校の帰り道で、一人で歩いている女の子に、車に乗った男の人が何かを話しかけています。こわい顔つきの運転手さん、優しい顔つきの運転手さん、顔つきのちがう運転手さんによって、何かちがうのでしょうか

外見で判断してしまう子どもたちに、外見ではなくその行動の危険性に気づかせるためのアプローチとしてのトレーニングが必要と考えました。

考えたことから行動に生かす

考えることは大切ですが考えているだけでは、何も変わりません。子どもたちの学びは、新しい行動の中に現れると考えています。

トレーニングの成果はこうした行動の中にあらわれなければならないと考えています。日々の生活の中での観察がとても大切になると思います。評価としてのパフォーマンス評価という手法もありますが、評価に時間をかけることは現実的には難しいことだと感じています。行動観察こそトレーニングの評価だと考えています。

どんな小さな変化でも子どもたちに変化があれば最大限の言葉かけをしてあげることが必要だと思います。変化を見逃さないたくさんの温かい目が必要です。

賢いワンちゃんの話

「犬」は賢い生き物のシンボルになっていますが「賢い」というのは「テストの点数がいい」だけではないのです。犬の生きている動物の世界にはテストはないですよね。

仲間や家族と生きていくことが上手なのかもしれませんね。

どんなことを大切にしているのか、賢いワンちゃんに聞いてみましょう。

(プリントの配布)

ポイントは「新しい解決方法を考え出すこと」だそうです。

「みんなで考えることを提案します。」といってます。

個のトレーニングを通してみんなで一つのことをやりとげる中で、

みんなが自分らしい解決方法を見つけてくれること思っています。

解決の方法を考えてみよう コツ教えます

大事なポイントは 自分で 新しい解決の「しかた」を考え出すことです!

コツ1:

自分の気持ちは伝えてOKです。勇気を出して人に伝える方法を考えましょう。

コツ2:

相手の言い分を、最後まで聞きます。相手の気持ちを考える「余裕(よゆう)」があるといいですね。(相手の気持ちも考えてみよう)

コツ3:

問題そのものを解決する提案をします。

「何が問題なのかをみんなで考えて見ましょう」

「賢いワンちゃんタイプ」に近づくには?

「自分らしさ」に気づきましょう

「自分らしさ」を好きになりましょう、

「ちがい」を楽しめるようになりましょう

「対立している問題が何か」をわかるようになりましょう

教科 道徳では「情報モラル」が教材として組み込まれているようですが、ネットの経験に差異のある小学校段階では、まずスキルの獲得を目指してきたため、「スマホ」という機器への対応による変化で混乱が起こっているように思います。

「SNS」をはじめとして、子どもたちがコミュニケーションツールとして情報機器を活用する時代に生きているのだという現実から「情報モラル」をはじめとする「あたらしい時代のソーシャルスキル」獲得への取組もスタートする必要があるように思います。

子どもたちの学びは、新しい行動の中に現れると先に述べましたが、自分たちが何も発信しない学びは、新しい時代の子どもたちに即した学びたり得ないと考えています。今後の課題として、発信する手法として「劇化」を取り上げ学びを「劇化」するために必要な教材づくりを進めたいと考えています。

おわりに

公立学校の指導における評価について述べておきたいと思います。

とても難しい問題なのです。

何年か前になりますが、新聞の一面の見出しに"学テ「学校別」公表解禁"の文字が躍っていましたね。まもなく市町村教育委員会の判断で、公表する、しないを判断できるように実施要項の見直しが検討されるという話を定年間近の頃、職員室で聞きました。

それまでも、基本的には、学校長の判断で公表する、しないは判断できるものだったはずですよね。ただ、今までは公表するという判断をした校長がいなかっただけのことなのです。「誰かの判断(指示)により仕方なく」という形になれば、なし崩し的に公表される懸念は当然生まれてきます。

また、そうした公開という声が高まっていくことも予想されます。

筆者は公開されることによりランク付けされることに危機感があります、

学力・学習状況調査が大手進学塾の全国模試化していくことには危惧を感じています。得点という数値が独り歩きし、個々の子どもの課題をますます見えなくしていくという危惧です。

初等教育に長くかかわっている全国レベルでの統一テストの是非よりも、"「アチーブメントテスト」のみで「学力」を評価する"ことについての考察が必要だと思ってきました。

これからの若い世代の先生は、主要教科は主要教科を市販テストの点数で評価することが多くなっているのではないかなと思っています。多忙な職場ですから仕方のないことだとは思っていたのですが、市販テストのみで子ども達を評価しているとは思いたくはないのです。

単元ごとの形成評価や学期末の総合評価でも市販のテストが主流になっているという印象を持っています。多忙な毎日を送る若い先生たちには、団塊の世代といわれる先生たちが自作のテストを作っていた時代があったということすら知らない方が多くなっているようですね。

昔は(このフレーズで語ることには抵抗があるのですが)、自作の評価テストを作る方が主流で、市販テストというものも少なかったし、著作権意識がまだ浸透していない時代だったので一部の先生たちの間で市販テストの切り貼りが行われ、それが問題化したこともありました。

小学校では、少しでも教員の負担が軽減されるだろうということで、市販テストの利用は急速に浸透していったのですが、通知簿や要録への反映における「ものさし(基準)」をどうするかという問題については、未だに論議があるといわれています。

まっ、既製服は帯に短し、たすきに長しですから、果てしない論議が続くのかなと考えていましたが、テストを作ることなんかに時間をかけていられないということなのかもしれません。市販、自作の形成テスト作成の優劣を論じるつもりはありません。昔は(抵抗があるといいながら 二度目です。笑)、今よりのんびりした時代だったのかもしれません。でも一クラスには45人もの子どもがいたこと知らないのでしょうね。

できる子もできない子も、手のかかる子も手のかからない子も、文句を言ってくる親もそうでない親もいたし、進めなければならないカリキュラムも学習計画の数もそれほど変わっていないように思います。

ただ、市販であれ自作であれ、「アチーブメントテスト」の点数のみで、現在、いろいろな場所で論議されている「学力」を評価することについて、もう一度考えてみる必要はあると筆者は思っています。

昔は(おお、三度目です。笑)、「アチーブメントテスト」で評価を行うから「主要教科」という意識を持ったこともあったように思います。

「芸能教科」などという言葉が使われていたということも聞いたことがあるのですが「算(数)国理社(英)」は「アチーブメントテスト」を行い、その他の教科は「実技評価、作品評価」という形になっているのが一般的だったように思います。だから、評価のない「道徳」は教えることが難しい教科ということになってしまっていたように思うし、「実技評価、作品評価」を職人的な感覚で行う先輩は引っ張りだこになっていました。

点数で評価できる教科は意外と教えやすいものなのです。(個人的な意見です)もう、新規採用された先生はすぐに気が付くのですが「テスト」を意識して「授業」を組み立てればいいから、最初に「テスト」を見ておいて「授業」を進めればいいということになるんですよね。これが面白くない授業の一因になっていても、その方がいい点を取ってくれるのは間違いがないですから。

子どもたちにとっては「おもしろくない」授業になる危険性もあるのですが、毎日の多忙感が、そんな危惧も吹き飛ばし、つい安易な道に入り込み、後で良心の呵責にさいなまれる・・なんてことも起こっていましたが、今どきの若い先生たちはどうでしょうか?

この間、日本の小学校では全学年全教科を教えることが求められているということを、中国の師範学校の先生に話した時、「スーパーマンだ」といっていました。

中国は小学校から教科担任制、もっといえば進路コース固定的な要素があるので教科の数や年間指導時間がもっと少ないのだそうです。海外では教科担任制がスタンダードだという話はよく聞きます。

そういった意味では、日本の小学校の先生の質の高さは、世界的に見ると高いものだと思うのです。なのに安月給だという思いはありましたが。

「教科担任制」を声高に誇る学校体制にも不備な点はあります。「教科の専門性」を重視しているのに、教員免許に「総合的な探求の時間」「道徳」はないのです。「教育相談」や「生徒指導」もありません。だから最初は「専門性」があるのは大学の先生なのです。

学習を俯瞰することや「道徳性」について「得意な先生」はいても中学校や高校に「専門」の先生はいないということなのです。「心理学」を専門とする方々のサポート制度も十分機能的に動いているかは、その配置状態や学校現場の意識の違いにより、十分機能できていないと思わざるを得ません。

教師はは自分が教える範囲を学習指導要領において決められています。しかし分掌という「担当」はありますが必ずしも「専門」ではありません。

生徒指導、特別支援、教育相談等々の分掌の「担当」を担う場合、戸惑うことがありました。

企業には「担当」になれば「専門外でもやることが当たり前」という部分もありますが、学校と企業には、ある意味での文化の違いがあります。それすら企業経験のない教員には理解できないという意見もありますが、「自分が持つ教科の免許のスキルを向上させること」をまじめに追究すると視野が狭まる場合もあるのです。

学校と企業、これですら文化の違いによる意識の齟齬があるのに、日本と外国の意識の違いを認め合うことができる子どもをつくる「グローバリゼーション」という考え方はとてもむずかしいですね。

観念的、理想的なことを追い求めるだけの感情的な議論や抽象的、汎用的な場面を想定した取組ではなく現実的な場面を想定し、自分は何ができるのかという具体的な行動に結び付くトレーニングが「どうするのトレーニング」で実現することを願っています。

コロナや世界経済の低迷の時代、戦乱の恐怖の時代には、知識として「共生」や「教科指導だけ」をどう教えるかという指導法の問題ではなく(生きるために)議論することも大切なのではないでしょうか。

最後にもう一度、文科省の示すこれからの「特別の教科 道徳」について示しておきます。

「葛藤場面や衝突場面において『自分ならどうするか』という観点から道徳的価値と向き合うとともに、自分とは異なる意見をもつ他者と議論することを通して、道徳的価値を多面的・多角的に考える」

本書がこうした課題の解決の一助となればと願っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?